《龙廷洋大臣》

——海关税务司包腊父子与近代中国(1863~1923)

著者:[英]查尔斯·德雷格(Charles H. Drage)

译者:潘一宁 戴宁

广西师范大学出版社

在马可·波罗之后的岁月里,不断有欧洲人只身前往中国。他们被这个奇异的国度深深吸引,流连忘返,最终甘为奴仆,为其尽忠效力。这些人中,有探险家、传教士,还有怀着发财梦的商人。既有“常胜将军”查尔斯·乔治·戈登(Charles George Gordon)这样的正规军人,也有“独臂萨顿”(One-Arm Sutton)、“双枪马坤”(Two Gun Cohen)之流的江湖中人,三教九流,不一而足。但这些人都有 一个共同点——独来独往,浪迹天涯。19世纪中期,中国建立海关。

这一前所未有的衙门实在奇特:它隶属清廷,却由英国人掌控,由多国洋人充任职员。如此一来,海关的总管洋大人算是鸿运当头、吉星高照了。他的雇员皆为洋人,助他加官进爵,使他得以独享尊荣,权倾一方。

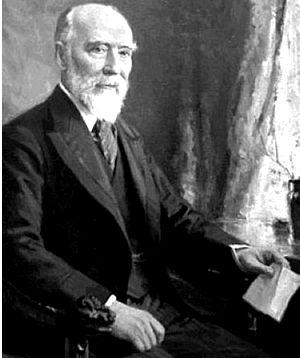

赫德,1835-1911年,1863-1908年任清廷海关总税务司,主持中国海关近半个世纪。

宽大的办公室庄严肃静。然而,在这些洋人的桌案文牍之间,却暗涌着一股冲动和冒险,这种特性一脉相承,代代相传。早年间,老包马提亚(Matthias Bowra)应该算得上是一位颇有才华的发明家,却有点疯狂且不着边际。他有众多奇思妙想,发明了可拆卸袖口、充气暖手筒、橡胶铁路枕木等物品。他把儿子包腊(Edward C.M.Bowra)送进伦敦海关工作,谁知这个18岁的年轻人却拍拍屁股跑到了意大利,与加里波第的红衫军一起在那不勒斯行军作战,还与一名法国的轻步兵军官进行决斗。不过,听闻此事的老包也只是“略感不安”而已。包腊进入中国海关工作时,已经是太平天国的尾声。

他又一次放弃了原本在江海关的工作,随洋枪队的戈登杀入苏州。之后,他带领老朽颟顸的清廷官员及其使团首次造访英国,还负责维也纳世界博览会中国展馆的组织工作。他工作起来废寝忘食,殚精竭虑,最终不幸在33岁生日前两天夜里溘然长逝。

包腊之子包罗(Cecil Bowra)也像父亲那样,踏上了效力中国海关之路,并决心完成英年早逝的父亲之未竟事业;曾在牛庄关与义和团周旋;也曾与嗜酒成性的俄国官员对饮,酒量不分伯仲。他还曾挫败令人胆寒的俄国远东总督、海军上将阿列克塞耶夫(Yevgeni Ivanovich Alexeieff),但又不损及对方颜面。他平步青云,官至总理文案。时逢军阀混战,狼烟四起,北京城头频繁更换大王旗。包罗单枪匹马直闯对方阵营,并向对方不可一世的将领叫板。那时,京城街市上的暴乱者和劫匪烧杀劫掠,无恶不作。包罗手持马鞭,挺身而出,保护手无寸铁的小商贩,使其免遭不测。包腊与包罗父子二人,同为中国尽忠效力。

本书讲述的就是他们的这段传奇。

晚清的中国海关着实奇怪,隶属清廷,却由英国人掌控,高管几乎全是欧洲雇员。这些人名义上是中国的洋大臣,而包腊就是这一千多号洋大臣中的佼佼者,是海关总税务司赫德的臂膀;其子包罗则是赫德继任者安格联的心腹,常年代理税务司职责。

通过大量中国海关文献、家族档案和口述资料等史料,英国学者查尔斯·德雷格结合亲身经历,讲述了包腊、包罗效力中国海关的故事。1863~1923年,包腊父子先后加入中国海关,切身经历了随斌椿出访欧洲、率中国使团首次参加世博会、见证中英联合舰队的组建、训练中国军队、抵抗日俄吞并中国、辛亥革命与帝制复辟等中国“数千年未有之大变局”。

通过包腊与包罗的生平经历,中国海关洋员群体,以及当时的政治、外交和沿海通商口岸的社会变迁跃然纸上。

详情购买

请识别二维码或点击阅读原文

作者:

查尔斯·德雷格(Charles H. Drage),英国作家、职业军人。德雷格出生在一个英国的名门望族,1910年进入阿思本皇家海军学院就读,后进入牛津大学攻读历史学。毕业后,他长期在英国皇家海军服役,参与过两次世界大战。在远东地区执行任务期间,他曾在中国的香港、广州、汕头、厦门、福州、南京、威海卫、青岛等沿海城市停留过许久。从军队退役后,德雷格开始潜心写作。他专注于英国人在中国的冒险经历和事迹,创作出了《双枪马坤传记》《独臂萨顿传记》《太古》《龙廷洋大臣》等流传颇广的作品。

译者:

潘一宁,中山大学历史学系教授。1984年毕业于中山大学外语系,获英语语言文学学士学位,1987年和1998年在中山大学获硕士学位(东南亚史研究)和博士学位(中美关系史研究)。现从事世界现代史、国际关系史和东南亚史的教学与研究。

戴宁,北京外国语大学英语学院副教授。1984年毕业于北京外国语大学英语系,获英语语言文学学士学位,1998年在北京外国语大学英语系获硕士学位(英国社会与文化研究)。现从事英语口笔译教学与研究,以及澳大利亚政治与社会研究。