最近,TVB的一部真人秀节目火了。

因为它

直指人们最关心的话题——房子。

不仅如此,还让我们看到了在畸形房价之下被压垮的三观。

节目还未播出,甚至有女生爆出

“女人有房才有高潮”

的

言论。

就连这档综艺节目的名字,都带点“三观不正”。

有楼万事足

说起买房,很多人都是不得不买。

在去年的调查中,有7成香港人就认为,结婚前必须买房。近5成受访单身女性还说,

结婚是其次,买房是首要目标。

作为连续三年、蝉联全球房价之首的香港,用一个字形容它的房价,就是“癫”。

节目中,主持人称香港为“纳米之都”。

因为在香港,一个人的平均居住面积只有150呎(约合16平米)。

对于一些低收入人群来说,他们的居住面积甚至压缩到48呎(约合5.3平米)。

那么猪呢?

香港的一只猪,可以住到50至80呎(约合5.5-8.8平米)的猪圈,这么一看,真是人不如猪啊……

这档节目只有5集,主要是告诉我们:香港人怎么买房。

节目组请来了不同社会阶层、不同年龄的人士参与拍摄。

一开始就祭出了大杀器——22岁的珠宝店市场推广兼模特Seasun。

这位90后妹子,颜好身材棒,一心想靠青春嫁套豪宅。

不仅信奉有楼就有真爱,还爆出一套独特的买房高潮论。

“要生孩子,大家需要一个舒适的地方。

不太大,不太小,我觉得

2000平方呎差不多吧(约合186平方米)

。”

甚至自比母猴……

“公猴负责出去抢地盘,母猴负责挑选条件好的公猴繁衍下一代。

条件好的公猴当然需要有一个洞穴。

洞穴不能太小,如果母猴进去了,公猴进不了怎么办?”

对于

Seasun

的一番言论,一位单身男子直接怼了回去:

“大姐,现在什么年代了?

你还觉得男人一定要包养女人?

以前就是男人养女人,有房子但不只你一个老婆,你又能否接受呢?”

可是,对于用房子衡量爱情、婚姻的人来说,区区小三算得了什么呢?摆明了我是正宫我怕谁。

“不介意,好东西当然多人抢。

我是合法的太太,始终有保障。”

每个时代都有拜金女,玛丽莲梦露演过「愿嫁金龟婿」,郑秀文演过「嫁个有钱人」,而要嫁给2000呎房子的Seasun只不过是另一种形式的拜金。

真是房价有多癫,人性就有多疯狂呀。

当然,有的人靠出卖青春套房子,有的人“靠自己”,50元哥就是其中的代表。

为什么叫他50元哥呢?

因为从大学时起, 50元哥就给自己定下了计划:

每天的花费不超过50元港币,10年时间内必须买到房。

能走路就不打车,能带饭就不点餐,朋友不要见太多。

别人从3G换到了4G,他还在用2G的手机。

运动只有跑步、爬山这种0消费选项,运动完去学校的公共浴室洗澡,既省水又省电。

同时,50元哥不和衣着光鲜的人交朋友,不旅行。

通过下棋来保持心静,抵抗物质世界的吸引。(难道买房就不物质吗

…… )

…… )

功夫不负有心人,50哥终于在第八个年头买了一套房。

有了房子之后,50元哥找回了失去已久的自信心,因为可以着手找女朋友了呀!

结果,别人一问50元哥的择偶要求——

“不会乱花钱的女朋友。”

为了省钱牺牲了社交和生活品质,等房子到手,原本可以肆意绽放的青春早已不再,而且一片空白。这样的选择,到底值不值呢?

除了省出一个未来的50元哥,还有一位抠出新天地的105%姐。

她毕业三年,就存下了40万港币(35万人民币)付了首付。

怎么存呢?

出外靠男友,在家靠父母,吃家里,用家里,不用补贴家用,每月坚持炒股。

如此一来,存下来的钱比花出去的更多,连母亲都吐槽她抠门。

那么作为长期饭票的男友,是否可以一起住这套房呢?

没门!按105%姐的原则,当然要划清界限。

你的就是我的,我的还是我的,就算连我家的一张厕纸你也不能用,当然你买的房子得拿出来大家一起住。

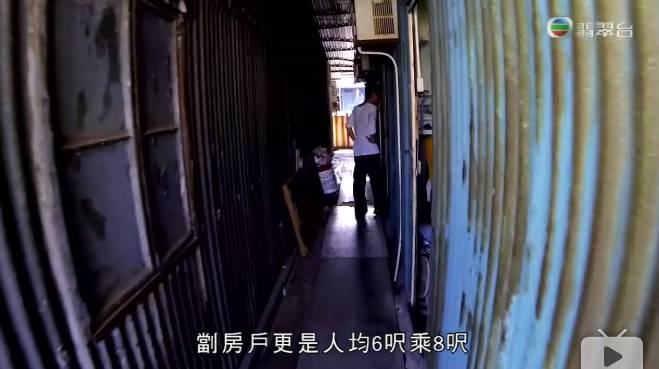

而对于买不起房的年轻人来说,只能选择租房。

但在寸土寸金的香港,租房也是贵的离谱。

70呎(7平米)宽的隔断间,租金高达9800元港币(即人民币8600元 ),一周内就能全部租出。

更有甚者,还有人住起了阁楼,说是阁楼,其实也就是一张床位。

这不禁让十点君想起平时的社会新闻:

有时候,一个床位就是一个家。

麻雀虽小,五脏俱全,

床位可以上锁,甚至可以在上面做饭。

这些蜗居、床位为低收入人群提供了方便,狭窄的空间里就可以满足一个人的吃喝拉撒睡。

有的人住在这样的笼子里,一住就是40多年。

正如节目中张秀文说的——

蜗居在偌大城市之中,却越发让人觉得梦想遥不可及,人生毫无意义。

可是人在江湖,身不由己。面对高房价望而却步,就只能被高额租金吃得死死。

TVB播的真人秀每次都话题十足,

之前的「没女大作战」、「盛女大作战」均紧贴现实话题,充满争议。这次「有楼万事足」也紧贴现实。

“有楼万事足”这个节目名,很容易让人联想到一句粤语俗话叫“有情饮水饱”。

可是在这般畸形的房价、被房价压弯的社会观念之下,想要浪漫地有情饮水饱似乎是天方夜谭。当然,

这世界有人讲钱,也有人讲心。

虽然在「有楼万事足」中有很多极品的案例,但真正打动人心引起共鸣的,还是一些普通年轻人的故事。

比如楼下这位小哥,为了给爹妈买套房子、过上好日子,他辞去了白领工作,转战工地搬砖挣快钱。

每天都在40、50度高温下工作,后背晒得通红、脱皮,手脚不利索了还要忍受包工头的辱骂。

还有一位女大学生,以前她相信“知识能改变命运”。后来

才发现,现在是“买房才能改变命运”。

为了在26岁前买到房,她每个月打十几份工。

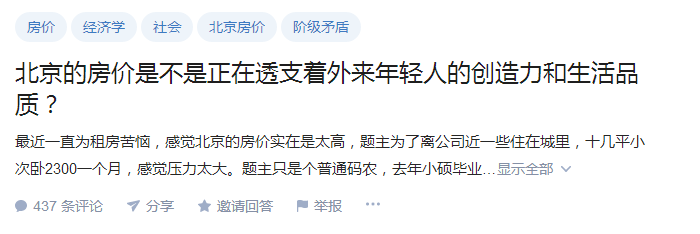

这不禁让十点君联系到了最近很火的一个话题——

北大本硕毕业都买不起一套学区房,知识改变命运的可能性,在这个物质的社会面前卑微的可怜。

不知道是从什么时候,我们命运的好坏开始被绑定在了一所房子之上。

要说原因,其实大家心知肚明,

房子可以决定很多事情。

房子能决定你的婚嫁,决定你上一代的养老,决定你下一代的教育……

今年你手上的钱足够付首付,却觉得贵忍一忍还是不买房了。等到明年或许再凑、再借,早已不够。

等你结婚生完孩子,突然发现择校其实就是在择圈子。你的孩子住的不是学区房,得到的师资教育不一样,以为混的圈子也差人一节。

一步赶不上,步步赶不上。在这样焦虑的社会环境下,如何不担忧?

这不仅是经济方面的问题,更牵涉爱情观、婚姻观、人生观等。

更可怕的是,这样的现实不只在香港,不只在电视节目里,它在我们的身边随时上演着,我们每个人自身在未来的某一天也可能是其中的一员。

无论是知乎上的清华毕业生,还是现实中的无数扼腕叹息。似乎大多数人的理想和现实都就此止步于“有楼万事足”。

可这何尝不是一场“癫狂”的畸形现象?

为了房子,不断压榨自己到极限,真的能“万事足”吗?

“50元哥”把自己活成了隐士,没有社交,缺乏乐趣。“105%姐”啃老傍人,其他时间都用在了炒股上一串串的数字里。

人生中最美好的就那几年,全都用在了一尺一平的计较中,难道不是另一种恐慌与绝望?

节目中,还有两对夫妻、情侣,让十点君印象十分深刻。

其中一对小夫妻,他们结了婚,却没钱摆喜酒、卖婚房,两人只好分开住家里。

每星期搭公车见一次面,可小别胜新婚后的思念却更加珍贵。

偶尔太过想念了,老公就来老婆家住一两天。