《清史稿·循吏传》析论

张立芹

安徽艺术学院马克思主义学院

【

原刊于《史学史研究》2024年第4期】

《清史稿》自成书以来,因其舛谬和阙遗而多为学界诟病。然而,客观看待《清史稿》,其中不乏有些名篇之作,《循吏传》就是其中之一。该《传》由总纂之一的夏孙桐独自完成,能够博采前史之长,避其所短,在很多方面都超越了前史,具有重要的学术价值。迄今为止,学术界对《清史稿·循吏传》少有措意,系统性研究更是付之阙如。本文拟对《清史稿·循吏传》的入传标准、学术成就和编纂特点作一系统探讨。

一是官职以起于守令,终于监司为限。夏孙桐在《清史循吏传编辑大意》中言:“吏治重在亲民,以守令为主。汉之黄霸、唐之韦丹,官至丞相节度仍入《循吏》;《明史》则以终于庶僚者为断,古今各有宜也。今用《明史》例。”在《清史稿·循吏传》开篇,他又进一步补充云:“明史所载,以官至监司为限,今从之。尤以亲民为重,其非由守令起家者不与焉。”为了更好地理解这两条史料,有必要先了解历代正史《循吏传》人物铨选官阶设定的变化。《史记》首设《循吏传》,其铨选为相和理。《汉书·循吏传》始以地方官“二千石”为上限入传,后世正史皆因袭这一标准,也有像黄霸、韦丹远超“二千石”的股肱之臣被书写入传者。《明史·循吏传》则“采其终于庶僚”者。至此,再来分析这两条史料,可见:夏孙桐《清史稿·循吏传》入传人员的官阶设定依据“吏治重在亲民”“尤以亲民为重”的原则,以官至监司为限,同时又补充设定“起于守令”,大致因循《明史·循吏传》,但入传标准更加具体和明确。

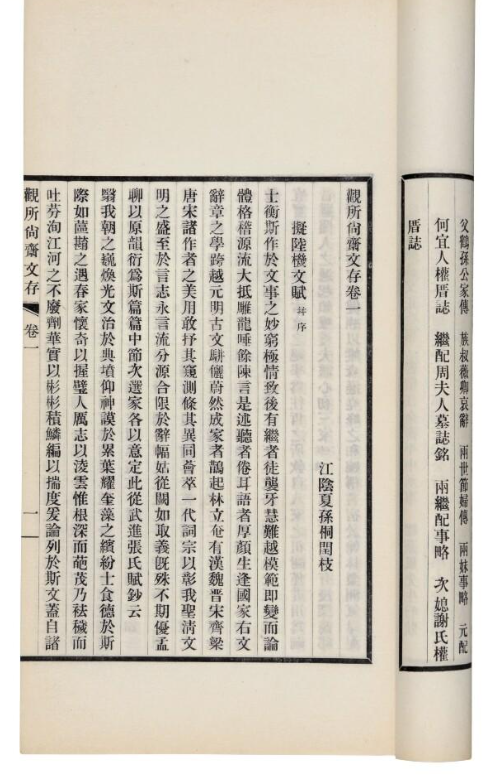

夏孙桐《观所尚斋文存》

夏孙桐《观所尚斋文存》

二是膺任守令期间多有实绩。夏孙桐曰:“由守令洊至监司而政绩显于郡邑者入《循吏》,其监司不由守令洊擢,及虽由守令而监司任内政绩尤著,皆归《臣工列传》……凡廉谨而少实政……皆在所略。”由此可见,夏孙桐惟取守令任上政绩尤著者入《循吏传》。《清史稿·循吏传》所载,皆为有实绩可彰者,他们的主要治绩包括:奉法循理、导民化俗、治盗平乱、治军剿匪、讼平政理、勤廉施政、治水利民、劝课农桑、与民兴利、治荒救灾、治边安民、治妖抑邪、治外保民等。

其中,夏孙桐尤其强调奉法循理、宣导教化,宰治地方狱讼止息、民风丕变。主要包括两方面的内容:(一)既要依法治理地方,亦能够下顺人情,宽宥为怀,使地方社会盗贼不起、狱讼止息。如王时翔任福建晋江知县,“晋江民好讼,时翔至,曰:‘此吾赤子,忍以盗贼视乎?’一以宽和为治。坐堂息,呴呴作家人语。曲直既判,令两造释忿,相对揖,由是讼者日衰。”(二)教人知文懂礼。《清史稿·循吏传》所载官吏,多立文社、建书院、设义塾,或亲课诸生,或延聘硕儒课士,亦有通过著书立说或实物表彰孝悌忠信,施行教化者。如顺治十六年(1659),骆钟麟任陕西盩厔知县,“为政先教化,春秋大会明伦堂,进诸生迪以仁义忠信之道。增删吕氏士约,颁学舍。朔望诣里社讲演,访耆年有德、孝弟著闻者,见与钧礼,岁时劳以粟肉。”

显然,夏孙桐所言之“实绩”,既遵循历代史官对于循吏的基本要求,“循,顺也,上顺公法,下顺人情也。”同时,又根据清代社会状况的变化,增加了许多新的内容。

三是仁民爱物,获得民众好评或乞留。《清史稿·循吏传》所载官吏多兴利除弊、轻徭薄赋、救荒疗疫等,因而,往往能获得民众好评。例如石家绍任南昌令时,遭遇连年水患,他组织分厂煮粥赈济,但食少人多,民情汹汹,石家绍到现场后,几句话便平息了纷争,民众皆曰:“石爹爹不欺人,愿听处置。”民众以父称之,足见他在任上能够尽心民事,因而获得民众好评。“乞留”是民众表达好评的一种方式,《清史稿·循吏传》记载了大量民众“乞求留任”的官吏。如汤家相因江南未交赋税数额巨大受牵连被免职,士民争相输纳,且请留。《明史·循吏传》始重乞留,“民心民意成为称量循良之吏的标准”。《清史稿·循吏传》因循之,并进一步丰富,把民众好评也纳入入传标准。

四是以施政能力、理政业绩为核心特征。夏孙桐胪列了不入《循吏传》的例子:“有清循吏可传者如施闰章、庄享阳、武亿、恽敬、李兆洛、朱次琦诸人,兼擅文学;翁运标孝行卓绝;强克捷忠义昭著;已分入儒林、文苑、孝友、忠义各传。蒋伊、谢济世、金溶、尹耕云、何金寿诸人皆以直言敢谏名于世,应入《臣工列传》言官之列较为妥协。”由此可知,即使同时满足以上三个条件,但在其他方面成就或操守更为突出者,仍不入循吏。夏孙桐是站在全书的视角进行人员铨选的,而非局限于《循吏传》一隅。傅振伦称其安排“颇为得体”,可谓持平之论。

综而论之,夏孙桐选官职起于守令,终于监司,膺任守令期间多有实绩,仁民爱物,且以治绩为核心特征者入《清史稿·循吏传》,尤重守令任上治绩卓著者。夏孙桐铨选标准的设定和有清一代的吏治密切相关,历代清帝对于基层官吏极为重视,认为基层官吏治理的优劣,直接关系到国家的稳定和长治久安。夏孙桐《清史稿·循吏传》的铨选标准,彰显了清廷对于吏治和地方治理的重视。由于清朝社会关系较以往更为复杂,这就对循吏提出更高的要求,要求他们能够解决辖制区域民众面临的各种问题,即具有综合治理能力。要言之,在素质修养、施政能力等方面,《清史稿·循吏传》对于入选官吏的要求比以往更具全面性、系统性和灵活性。

第一,《清史稿·循吏传》是正史中最后一个关于循吏的类传,保持了正史《循吏传》逐代修纂的传统与历史完整。

司马迁《史记》始设《循吏传》,并置于类传之首,后世正史多沿循,只是传名各有不同,卷数和记载人数也各有差异。(见表1)

从上表看出,《三国志》《陈书》《周书》《旧五代史》《新五代史》未设《循吏传》,《晋书》《宋书》《梁书》《魏书》《旧唐书》《元史》以《良吏传》名篇,《南齐书》和《辽史》则分别以《良政传》和《能吏传》名篇。一言以蔽之,虽编纂偶有中断,传名也稍有变化,但可以说正史赓续了纂修《循吏传》的传统。清朝是中国历史上最后一个封建王朝,有修纂《循吏传》之必要,而有关清史书写,除《清史稿》外,都未涉及到这一内容。因而,《清史稿·循吏传》的修纂,便显得弥足珍贵,它保持了正史《循吏传》逐代修纂的传统与历史完整,可谓为正史《循吏传》的书写画上了一个圆满的句号。

第二,《清史稿·循吏传》保留了极为丰富的关于清代历史的资料。

其一,保存了大量清代吏治史的资料。《清史稿·循吏传》分别记载了116位循吏的籍贯、教育状况、出仕途径、仕宦履历、治理理念、主要政绩、施政特点等。这不仅是从微观层面、个案角度研究清代基层官吏的重要资料,而且对于集中探讨清代州县、府及行省社会治理,基层官员铨选及考绩制度等具有重要意义。

在清朝的行政管理体系中,州县、府是最为基层的政权,对应的长官知县、知府也是最为基层的官吏。《清史稿·循吏传》所载循吏,101人担任过知县,57人担任过同知或知州,52人曾担任知府,是研究清代州县、府及行省政府的功能与困境,州县、府及州县、府官吏在清代国家治理中的地位和作用,州县、府治理与国家治理的关系等的重要资料。

历代清帝认为州县、府官吏“乃亲民之官,吏治之始基也”,因而,对于州县、府官吏的铨选和考核极为慎重。《清史稿·循吏传》中记载着丰富的相关史料,若辅之以其他资料,则有利于深入探讨清代基层官吏铨选的途径、特点,清代基层官吏迁进的路径,清代不同时期官吏铨选的变化,考绩制度等。

其二,存留了许多关于清代社会状况的资料。循吏任职的时间贯穿整个清代,地点遍及清朝绝大部分疆域,记载内容涉及社会万象,生动呈现了清代的政治实态、社会经济、教育文化等,具有重要的史料价值。

《清史稿·循吏传》涉及到清代的许多政治大事,如三藩之乱、太平天国运动、英法联军进北京、天津教案、慈禧扩建颐和园、丹阳教案、义和团运动等。通过对这些事件的记载,可以管窥当时的政治实态。诸如,同治二年(1863),杨荣绪为浙江湖州知府,其时,“粤匪据湖州四年,时甫克复,荒墟白骨,阒无人烟。荣绪置善后局,规画庶政,安集流亡,闾阎渐复。”这既从湖州县这一中观视角反映出清廷与太平天国战争对社会造成的创伤,又呈现了湖州这一历史时期的政治变迁。

《清史稿·循吏传》记载了大量循吏劝课农桑、与民兴利,使地方社会经济繁荣、富足安定的资料。把这些资料集中起来研究,可窥探清代社会经济概况。如,《清史稿·循吏传》中载有大量循吏应对水灾、旱灾、蝗灾等自然灾害的资料,据此可知,清代自然灾害频度之高。把这些资料分开研究,则有益于了解清代区域经济发展状况。例如,乾隆元年(1736),陈庆门任四川达州知州,达州“境环万山,岁常苦旱,教民种旱稻,始无艰食之忧。邻郡巴州,桑柘素饶,乃买桑遍植,教以分茧缫丝之法,获利与巴州等。”这就说明,达州在十八世纪中期始种旱稻和植桑养蚕,经济水平获得一定程度的提升。

《清史稿·循吏传》还载有很多循吏办学兴礼、道德教化内容。例如,牛运震任甘肃秦安知县时,“设陇川书院,日与诸生讲习,民始向学。”若将这些资料与方志、文集等结合起来研究,有助于深入探讨清代的教育文化问题。

概而言之,《清史稿·循吏传》凡4卷,记主传58人,附传58人,为各史之最。其修纂虽非空前,但却是绝后的。前史与其相较,或由于记载人数太少,如《史记·循吏传》记5人,《汉书·循吏传》记6人等(见表1)。或由于叙述过于简略,如《明史·循吏传》虽记主传30人,附传84人,但所附多仅用一句话概括,皆不如《清史稿·循吏传》在保存一朝吏治、社会状况和社会风貌方面完整详备。

《国史·循吏传》于道光中进呈四卷二十人,附一人;光绪五年进呈二卷六人……一代私家纂辑彭氏绍升《良吏述》、钱氏仪吉《续良吏述》,专取慈慧廉谨之吏;李氏元度《先正事略》兼取事功干济之才,规模较备;钱氏《碑传集》、李氏桓《耆献类征》益为浩博,皆可补官书之未备而证其异同;各省志乘及近人文集今并酌采,必从矜慎;碑传每多溢美之辞,宜视作者学识;章疏不免铺张之习,必核当时事情,其有毁誉互歧者,参证诸说,折衷求是;同光以后益少载籍,时代较近,间可征之舆论,故所采加慎。

从这段话可以看出:其一,夏孙桐修《清史稿·循吏传》史料搜集极为广博,除去直接进呈循吏相关事迹材料,还广取私人著述如彭绍升《良吏述》、钱仪吉《续良吏述》、李元度《先正事略》、钱仪吉《碑传集》、李桓《耆献类征》等,以及各省志乘,近人文集,并“征之舆论”。显然,夏孙桐是按照刘知幾“征求异说,采摭群言”的标准来进行史料收集的。其二,夏孙桐十分重视史料考订。他指出,碑传太多溢美之辞,章疏又过事铺张,纂修人员务必要别加研核,详其是非;至于是非乖滥,要“参证诸说,折衷求是”;“征之舆论”,则要严格甄别,审慎采录。

较之前史,夏孙桐还极为注重史料采录与主题是否契合问题。如,李延寿修《南史·循吏传》把沈瑀公报私仇、王洪范收受贿赂等均采录入传,事实上,沈瑀、王洪范等不符合循吏的标准。其他正史也存在这种情况。夏孙桐修《清史稿·循吏传》甚为谨慎,采录入传者皆符合循吏的根本要求。再如,自《魏书·良吏传》始记传主仪容仪貌,后世正史“循吏传”皆仿习。《清史稿·循吏传》却没有沿循前史采录传主仪貌,而把笔墨主要用以记传主的治民政绩。上述两个例子可见,夏孙桐在史料采录上思虑之深。

第二,讲究体例。《清史稿·循吏传》的体例,虽因袭前史,以时间先后为线索,采取主、附传结合的方式,但又进行了变通,使其更加合理。其创见之处在于:

其一,若祖孙父子皆入传,以治绩最著者为正传,其他人为附。夏孙桐曾言:“旧传(《国史·循吏传》)中祖孙父子并入者皆以最初者为正传,而子与孙附焉。龚景瀚治绩最著,而附其祖其裕传后。今改以景瀚为正传,其先三世皆叙于传首。”《清史稿·循吏传》确是如此安排的,这一调整更能凸显《清史稿·循吏传》表彰贤能的著述宗旨。

其二,取同一行省时代相近,或事类相属者为附,附传介绍比主传稍简。夏孙桐言:“今附传之例,大都同一行省,时代相近,其或取事类相属者,必于传中标明大意。”这句话表明了《清史稿·循吏传》主附传之间的安排原则。如“克开在宁朔治水绩最著……当时守令以兴水利著者,又有郑基、康基渊、言如泗,后有周际华。”因而,周克开后附郑基、康基渊、言如泗和周际华。夏孙桐还指出:“《明史》所附,或略识数语,或仅见姓名籍贯,不尽具事实也。”较之《明史·循吏传》,《清史稿·循吏传》所附叙述更加详备,但又比主传稍简,这既强调主附传之间的关系,突出了主传,又相对全面地介绍了附传人物的生平。夏孙桐这一安排,较之《明史·循吏传》更为恰当,可谓匠心独运。

其三,记传主家世师承及兄弟子孙中任官之人,皆简洁为要。《后汉书·循吏传》始记传主家世,详述其先辈及兄弟子侄中任官之人,颇具家传特征,这一做法为后世正史所效仿。《清史稿·循吏传》也把其纳入记载内容。与前史不同之处在于,前史多对此记载过详,所占篇幅甚与传主相埒,显得过于枝蔓和冗沓。《清史稿·循吏传》叙述皆极为简略,这既达到了介绍目的,又凸显了传主本人,较于前史,这一安排更为妥当。

第三,强调叙述技巧。夏孙桐修《清史稿·循吏传》甚为强调叙述技巧,主要体现如下:

其一,尚简。《清史稿·循吏传》文字表述力求简要,尽力如实记录历史事实,而不虚加练饰。如记王仁福,同治五年(1866),任祥河厅同知,“六年秋,汛水骤涨,掣扫去如削木柿。仁福奔走风雨泥淖中,抢护历七昼夜。款料俱竭,堤岌岌将破。居民蚁附堤上,仁福对之流涕,曰:‘我为河官,挤汝等于死,我之罪也,当身先之!’跃立扫巅。风浪卷扫,走入大溜沉没。”王仁福以身殉职的经过历历如绘,虽言辞简约,却记事祥赡。

其二,重叙事。叙事“是指历史学家用讲故事的形式展现过去的技巧”。夏孙桐修《清史稿· 循吏传》注重运用叙事的表现方式。如写江皋理讼,“郡民王缵绪,故官家子,经乱,产为四奴所据,只身寄食僧舍。皋诘得之,悉逮捕诸奴。奴惧,纳二千金乞免,佯受之。讯伏罪,乃出金授缵绪,命奴从归,尽还其产,柳人歌诵之。”夏孙桐通过这一微观叙事展现了江皋的廉洁刚正和明察善断。《清史稿·循吏传》中这样的例子是很多的,叙事的大量运用使得《清史稿·循吏传》的书写更加生动、鲜活。

夏孙桐为晚清进士,曾选翰林院庶吉士,授编修。他博闻淹贯,学养深厚,“朝章国故,尤所研习”,且久任史职,修史经验丰富。他不但从始至终参与了《清史稿》的纂修,且用力最勤,出力最多。在参修史稿的过程中,他还不断努力提升自己的史学素养。正是基于以上因素,其所修《清史稿·循吏传》才成为正史循吏之佳作。除《清史稿·循吏传》外,夏孙桐对于《清史稿》的贡献还包括:为《清史列传画一书法凡例》;撰写《拟清史忠义传办法说贴》;完成《艺术传》和嘉道咸同四朝《列传》的撰述;反对将《清史稿》仓促付梓,力主修正史稿;推动朱师辙勒成《清史述闻》。夏孙桐对于《清史稿》的修纂,可谓厥功至伟。《清史稿·循吏传》的学术价值及夏孙桐对于《清史稿》的贡献一直以来为学界关注较少,其不应湮没不彰。

因排版限制,注释从略。

如需查阅或引用,请阅原文。

图片全部来自于网络

排版:胥晨曦