【经济逻辑】:解读当前经济现象,剖析背后经济本源,寻找宏观与微观的必然逻辑,只做大宗商品衍生品领域内的深度阅读,为用户提供最有价值的宏观研究,产业链调研,产业链基本面深度研投,致力于大宗商品衍生品领域内最具价值自媒体平台

来源|姜超宏观债卷研究

摘要:

从历史数据来看,金融数据是预测经济走势一个比较可靠的领先指标,但是从今年以来金融数据传达出的信号是相当“凌乱”的:

M2

增速降到了

9%

以下,而社融增速却依然维持高位。市场陷入了迷茫,一高一低,经济到底是该上还是该下?货币和融资指标还有没有用?我们本篇专题认为,融资增速没有数据显示的那么高,而货币增速也没有显示的那么低,未来融资增速大概率会向低位的

M2

增速收敛。

社融和货币增速背离。

从理论上来说,货币和融资指标相当于一枚硬币的正反面,本来应该同步变化。但是从

15

年以来,二者出现了非常明显的背离。首先是

15

、

16

年

M2

增速明显上升,但社融增速的上升幅度并不大,这背后反映的是部分融资途径虽然能够创造货币,但并没有纳入到社融的统计范围内。而

17

年以来,社融增速稳中有升,从去年底的

12.8%

上升至

13.2%

,但

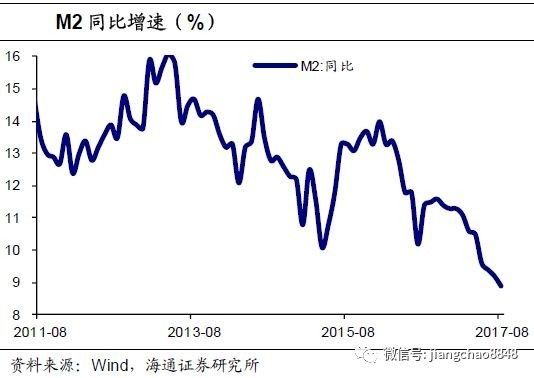

M2

增速却从

11.3%

大幅回落至

8.9%

。

融资没那么高:非标和政府融资下滑。

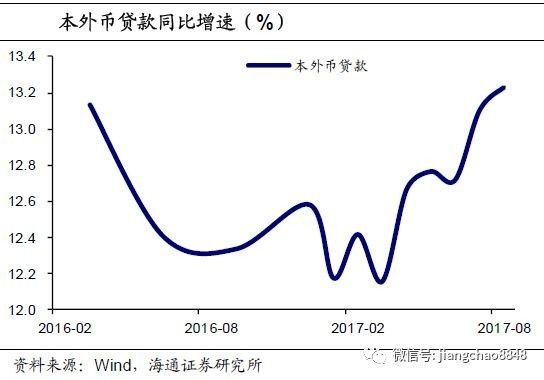

从融资指标来看,本外币贷款同比增速从去年底的

12.6%

提升至今年

8

月的

13.2%

,是社融高增的主要原因。但股票、债券直接融资增速从去年底的

23.7%

降至当前的

9.2%

,其中信用债融资萎缩是主要拖累。虽然信托、委托贷款、未贴现银行承兑汇票等非标融资总量增速回升,但如果考虑更广义的非标融资,非标或在大幅萎缩。例如银行股权及其它投资同比增速从去年底的

64%

降至

8

月的不到

10%

,理财资金总量同比增速从

24%

降至

8%

。此外,政府融资同比增速从去年底的

46%

降至当前的

28%

,政府创造货币的速度也在下降。非标和政府融资的下降并没有完全在社融数据里体现,却拖累了

M2

的增长。

M2

没那么低:非存款货币上升。

正是因为非标和政府创造货币的速度在下降,导致

M2

同比增速从去年底的

11.3%

降到了今年

8

月份的

8.9%

,为历史最低点。但除了信用创造的放缓,

M2

低增长还有存款“搬家”的原因。

M2

主要统计流通中的现金和银行存款,但事实上最近几年居民和企业储存货币的途径在不断增加,而且这些新途径的迅速增长已经使它们成为不容忽视的因素。例如居民和企业购买的理财产品、货币基金、互联网金融存款、各类资管计划等,货币属性都比较强,却没有全部纳入到

M2

的统计中。我们将居民和企业购买的理财资金加回到

M2

中,构造了

M2+

指标,发现

15

年以来

M2+

的增速远高于

M2

的增速,虽然

M2+

同比增速今年以来也在大幅下滑,但绝对水平仍比

M2

增速要高。且考虑到今年货币基金规模的高增长,更广义的货币增速并没有那么低。

未来如何走:社融或趋降。

今年以来表内融资高增长是社融的主要支撑,所以社融未来如何走主要决定于表内融资会如何变化。从政策层面来看,央行今年以来维持货币紧平衡态度未变,基础货币规模甚至是下降的。但银行创造信用、创造货币的活动并没有停止,导致的结果是金融机构超储率大降,我们估算截至

8

月底超储率仍然在

1.1%

的历史低位。而从货币乘数的角度看,

16

年

3

月之后虽然没再降准,但货币乘数却攀升到了当前

5.5

的高位。这说明银行创造货币的能力也逐渐接近极限。

在金融去杠杆的大背景下,非标融资受限;银行表内融资短期虽然高增,但受制于融资需求回落、银行创造信用能力接近极限,增速也将趋于下降。所以未来社融增速大概率会回落,向

M2

增速收敛,而

M2

增速在低位徘徊格局不变。

正文:

从历史数据来看,金融数据是预测经济走势一个比较可靠的领先指标,但是从今年以来金融数据传达出的信号是相当

“凌乱”

的:

M2

增速降到了

9%

以下,而社融增速却依然维持高位。市场陷入了迷茫,一高一低,经济到底是该上还是该下?货币和融资指标还有没有用?我们本篇专题认为,融资没有数据显示的那么高,而货币也没有显示的那么低,未来融资增速大概率会向低位的

M2

增速收敛。

1

、社融和货币增速背离

从理论上来说,融资指标衡量的是货币是如何被创造出来的,货币指标衡量的是经济总共创造了多少货币。银行体系提供

1

单位融资后,最终这

1

单位货币会转化为现金或者银行存款,货币和融资指标相当于一枚硬币的正反面,本来应该同步变化。

但是从现实统计的角度来说,融资指标我们通常用社会融资规模来衡量,货币指标通常用

M2

来衡量,二者统计的范围是不同的。例如社融仅统计了居民和非金融企业的融资,但

M2

则将非银金融机构的部分存款纳入统计;外汇占款等途径也会创造货币但不属于融资;部分货币储存方式并不在银行存款的统计范围,所以统计出来的货币和融资指标又存在一些差异。

但是从

05

年以来,

M2

增速和社融增速从走势上是基本一致的,仍然能够反映货币和融资的共性。

但是从

15

年以来,货币指标和融资指标出现了非常明显的背离。

首先是

15

、

16

年

M2

增速明显上升,但社融增速的上升幅度并不大,这背后反映的是部分融资途径虽然能够创造货币,但并没有纳入到社融的统计范围内,尤其是银行表内通过非银、表外通过理财也可以创造货币,导致

M2

增速较高,而社融指标未能完全统计这些融资。而

17

年以来,社融增速稳中有升,从去年底的

12.8%

上升至

13.2%

,但

M2

增速却从

11.3%

大幅回落至

8.9%

。

社融高增而货币增速大降,这是最近一段时间市场非常关注的问题,也是我们本篇专题要讨论的重点。

2

、融资没那么高:非标和政府融资下滑

我们先来看

融资指标,本外币贷款是社融高增的主要原因。

本外币贷款同比增速从去年底的

12.6%

提升至今年

8

月的

13.2%

,而且不仅人民币贷款增速在回升,外币贷款也因为人民币贬值压力减小而降幅收窄。但股票、债券直接融资增速从去年底的

23.7%

降至当前的

9.2%

,其中债市震荡、利率高企导致信用债融资增速从

22.5%

降至

6.2%

,是直接融资的主要拖累。虽然信托、委托贷款、未贴现银行承兑汇票等非标融资总量增速回升,从去年底的不足

6%

提升至

16.5%

,但是从结构上来看,去年底以来金融去杠杆导致银行监管趋严,委托贷款萎缩较多,而信托贷款则不需要经过银行,则成为非标增长主要动力。

但如果考虑更广义的非标融资,非标或在大幅萎缩,体现融资从表外向表内转移的趋势。

事实上,社融统计的非标融资并不全面,虽然统计数据有限制,但我们仍然可以从其它角度来考察非标的增长状况。一个指标是金融机构信贷收支表中的股权及其它投资,银行通过非银金融机构的信用投放主要体现在这一项,非标融资是其重要组成部分。股权及其它投资总额在

15

年增加了近

7

万亿,

16

年增加了近

9

万亿,但

17

年前

8

个月仅增加了

5000

亿,同比增速从去年底的

64%

降至

8

月的不到

10%

。

另一个指标是银行理财规模的变化,最近几年理财也是非常重要的非标融资资金来源。但今年以来理财资金总量是在萎缩的,从去年底的

29

万亿降至今年

6

月份的

28.4

万亿,同比增速从

24%

降至

8%

。

所以如果考虑更广的范围,今年以来非标融资或是在大幅萎缩的,表明在监管趋严的情况下,信用创造在快速的从银行表外回归表内,而表内部分又是社融指标重点统计的范围,所以就体现为社融指标在高增长、但货币指标增速却在下降。

事实上,还有一条货币创造的途径并没有在社融里体现,那就是政府融资。

虽然财政存款没有被统计到

M2

中,但是政府融资却能创造货币。这是因为政府发债获取的资金并不会握在手里,而是会很快花出去,最终还是会转化为居民和企业的存款,实际上相当于政府在替实体部门融资。

15

年国债和地方债增加近

5

万亿,

16

年增加

7

万多亿,但是今年前

8

个月仅增加了

4.2

万亿,再加上存量基数在抬升,所以政府债务同比增速从去年底的

46%

降至当前的

28%

。所以政府创造货币的速度也在下降,这种下降虽然会拖累

M2

的增长,却没有在社融数据里体现。如果在社会融资规模基础上加上政府融资,就会发现总融资增速从年初以来是下降的,从去年底的

16.2%

降至当前的

15%

。

3

、

M2

没那么低:非存款货币上升

正是因为非标和政府创造货币的速度在下降,导致

M2

增速今年以来大幅下滑。

M2

同比增速从去年底的

11.3%

降到了今年

8

月份的

8.9%

,为历史最低点。其中居民存款增速从

9.5%

降至

8.4%

,而企业存款增速的下降更为明显,从

16.7%

降到了

8.9%

。企业存款增速下降一方面与房地产销售的降温有关系,

15

年下半年以来房地产市场销售火爆导致企业存款增速最高飙升至近

20%

,但是从

16

年以来地产销售开始降温。另一方面去年四季度以来,金融去杠杆对企业部门的融资渠道是有限制的,所以企业部门的部分投资只能依赖自身存款,导致存款增速下降。

那么除了信用创造的放缓,

M2

低增长有没有其它原因呢?存款“搬家”到其它货币储存途径,而没有纳入到

M2

的统计,也是不容忽视的重要原因。

M2

主要统计流通中的现金和银行存款,但事实上最近几年居民和企业储存货币的途径在不断增加,而且这些新途径的迅速增长已经使它们成为不容忽视的因素。例如居民和企业购买的理财产品,从货币属性来说和银行存款并没有本质的区别;此外还有货币基金、互联网金融存款、各类资管计划等,货币属性都比较强,也没有全部纳入到

M2

的统计中。而这些因素成为越来越重要的货币储存手段,侵蚀了

M2

的增长。

由于数据的限制,我们仅仅将居民和企业购买的理财资金加回到

M2

中,构造了

M2+

指标(这里未加入同业理财)。我们发现在

11

年之前,

M2

增速和

M2+

的增速基本是一致的,但是

11

年以后随着理财规模大爆发,二者走势开始背离,但趋势还是相当一致,这是因为理财资金的规模还没那么大,对货币整体规模影响较小。但从

15

年以来,随着利率市场化的推进,存款利率相对于理财利率越来越没有吸引力,理财规模开始大幅飙升。

15

年理财资金增加了

8.5

万亿,

16

年增加了

5.5

万亿,截至

16

年底理财总规模已经达到近

30

万亿,规模之大已经不容忽视。所以

15

年以来

M2+

的增速远高于

M2

的增速,用

M2

统计的

16

年货币增速只是小幅反弹,但是用

M2+

统计的货币增速甚至超过了

10

年的水平,也从侧面反映了近两年货币刺激的强度之大。

如果考虑到货币基金的增长,当前货币增速未必像