本文授权转载自

柳飘飘了吗(ID:DSliupiaopiao)

“我能想到最浪漫的事,就是和你慢慢变老。”

赵咏华的这句旋律,飘飘这一代老少女们,相信都不陌生。

但,歌词中的“你”,似乎已经从恋人,慢慢转向另一个角色。

闺蜜。

“闺蜜就是,一起青春,一起老去。”

“最美好的事,就是和闺蜜一起老去。”

这样春风化雨的句子,飘飘在很多鸡汤文里翻来覆去读过不少。

在单身群体日渐庞大,不婚主义遍地开花的今日,和闺蜜一起过,似乎成为了单身girl们的另外一种生活方式。

尤其是,《欢乐颂》热播那段时间,哪个女生不对“五美”那样,同住一层楼,有事两肋插刀,没事一起作妖的神仙日子心向往之呢?

但,这生活放肆看似时髦,硌不硌人,谁也不知道。

好在,日本已经有一群老太太,早已“以身试毒”。

和姐妹同居,到底可行吗?围观围观她们的日子,再下判断也不迟——

这是以一个78岁老奶奶的视角,记录下来的故事。

田村幸子奶奶,是NHK的一名广播主持。

在和三个朋友的一次旅行中,她们聊得很投缘,不禁感慨:“要是能一直这样开心地生活下去就好了。”

这便是田村奶奶召集7名单身女性共同生活,创立名为“个个seven”的生活方式的契机。

田村奶奶很懂行,她召集的7名女性,都是71-83岁不等的单身族,她们中有谈过恋爱不想结婚的,也有离婚后保持单身的。

不但单身,她们年轻时,都有白领甚至公司高层的工作经历,有广告撰稿人、咨询顾问师、大型企业宣传……

简而言之,都是素养较高的社会精英女性。

田村奶奶和这7名女性,购入了同栋公寓的不同单位,彼此以“友邻”的方式相处。

大家各自生活,彼此扶持。

没有茶喝了,就sos一下,让邻近的姐妹送点过来。

甚至,彼此共享家门钥匙,出门不方便,就让邻居过来帮忙浇浇花。

除了这些日常琐事,高龄女性共同生活,最重要的,当然还是能照顾到彼此身体的不适。

深夜,田矢接到了川名打来的求助电话

那时,川名正因从未经历过的剧烈头痛而备受折磨

她们还共享一个公共空间,用以闲聊。

这是她们最喜欢的活动之一。

聊的内容,也并非塑料油腻地尬聊谁家女儿嫁得好等等家长里短,而是带着哲学的眼光思辨一切。

聊大脑结构——

大脑最精妙的地方在于

大脑内部不是有很多结构吗

伴随着年龄的增长

大脑得到不断磨炼的部位是

直观力

这点让人很欣喜呢

聊孤独,聊各自应对孤独的方法——

我一般都会静下来

就那样看看书

从聊天方式上来看,飘飘就觉得,这群老奶奶的相处方式,让人很舒适。

既能够安静地彼此倾听,又能尝试去理解对方的观点并回应,觉得无法理解的,会保持求同存异的姿态。

最重要的,对生活和生命,她们都能说出有趣的见解。

于是,她们的聊天很投缘,经常聊着聊着就忘了时间。

也只有认知水平在同个层面上的人,能达到这种聊天效果。

田村奶奶把这个团体叫做“个个Seven”。

日语直接翻译过来很奇怪,但田村奶奶给这个名字倾注的意义,却过于合情合理,不禁引起高度舒适——

即使没有血缘,个体和个体之间,也要彼此尊重互助生活下去。

既尊重个体,又像家人一样给予彼此温暖和关怀。

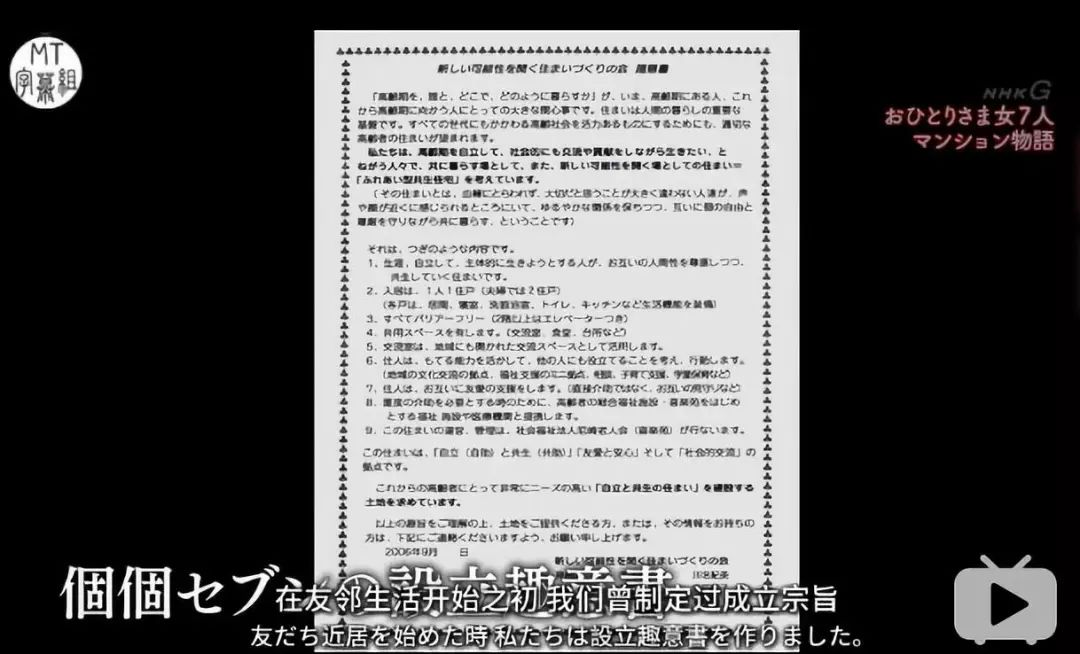

实际上,个个seven团的生活守则里,最重要的一条,也是“自立”。

所有的帮扶和互助,都要建立在这一个原则的基础上。

“自立和共生”,是团内的基本生活宗旨。

所以,姐妹团给予成员的帮助和干涉,永远不会过线。

生老病死的问题,成员还是得自己解决、对自己负责。

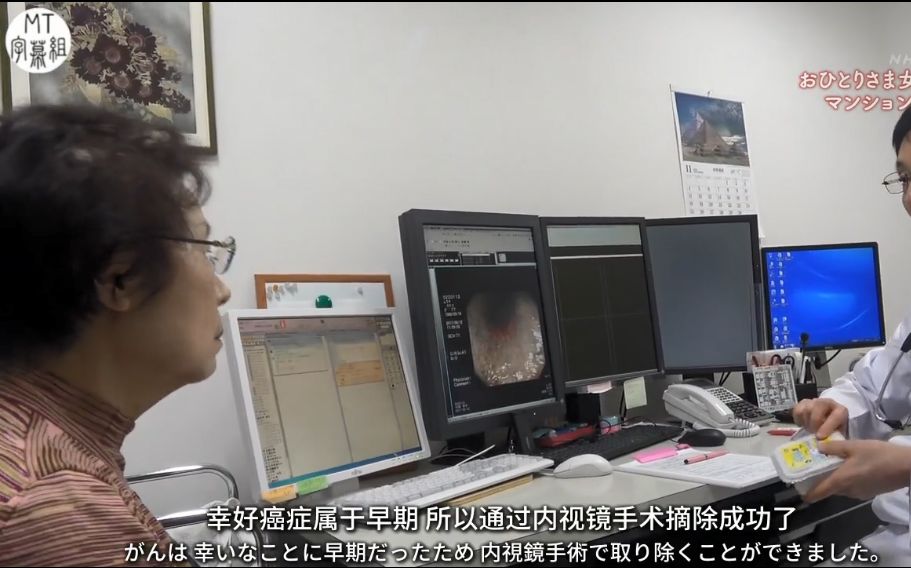

小病,靠自己定期体检,及早发现,及早解决。

大病,就只能依赖机构和医院。

团内有一个清田奶奶,由于罹患癌症,所以离开了公寓,住入医院,进行抗癌治疗。

成员们开始有去探望,但很快,清田奶奶就告诉她们不要来了。

为什么?

清田奶奶是这么说的——

倒卧在病榻上的时候

健康的人们前来探望交谈

没有比被探病更让人心力交瘁的事情了

劳人也烦己,不如还是保持舒服的距离。

团内的另一个市川奶奶,由于身体问题无法长时间站立,所以每年团里的集体活动,她都不参与。

原因是,害怕给团内成员添麻烦。

乍一听像老人家的气话吧,那还真不是。

事实上,市川等到身体有所好转,也积极做康复训练,为的就是能参加一次集体活动。

在这里,没有人倚老卖老,过度干涉,赌气闹别扭。

有的,是彼此尊重对方的意愿、理解对方的需求,在合适的距离区间里,彼此交换温暖。

由于成员多数没有子女,所以另一个问题——丧葬事宜,也得依赖机构。

年龄比较大的安田姐,就把后事托付给团内的姐妹。

她和姐妹们,用像聊着口红一样的轻松口吻聊着遗嘱问题,没有表现出一丝对死亡的恐惧——

是害怕给对方增加心理负担的温柔,也是对生命的达观。

遗言我写好了,厉害吧

还写了我的哪个珠宝要赠给个个Seven里面的哪一位

写着呢,但不给你看

田村奶奶:好开心,我要比安田姐活得更长一点

比起死亡,安田姐最担心的,还是老年痴呆问题。

热爱工作、年逾古稀仍然做着咨询顾问的她,面对自己日益衰退的记忆力,感到不安且力不从心。

对于老年痴呆、死亡,谁不恐惧?

但,所有人对于自己的担忧,都是理性地倾吐,不过度渲染情绪,而把悲伤控制在一个理性舒适的区间里。

这种相处方式很舒服。

即便不知道明天醒来时,是否还能记得自己是谁,恐惧的她们,依然保持着平静与体面。

生如夏花般绚烂,死如秋叶般静美,也许就是对这群老人一生最好的概括。

其实,这种高龄老人共同生活、互相扶持的养老方式,不仅国外有,国内也早就有了。

国内,称为“抱团养老”。

但是画风,略有不同。

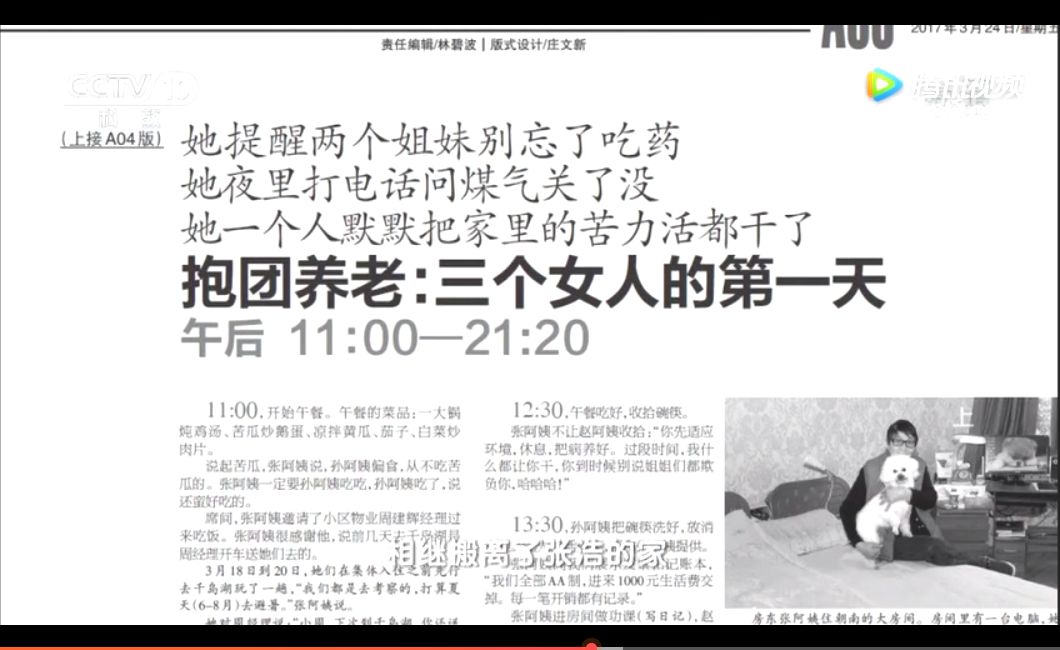

央视的《讲述》,就曾对此做过一次专访。

杭州69岁的张浩女士(下称张阿姨),老伴去世,孩子也不在身边,成为了一个彻头彻尾的空巢老人。

一次大病后,张阿姨萌生了“结伴养老”的想法:召集同样孤独的老人,住进她家一起生活。

于是张阿姨联系了《都市快报》,让其帮忙刊登招募信息。

不登不知道,一登就有将近200人响应,公号阅读量也轻松达到10w+。

看来,国内老人的陪伴需求,的确十分旺盛。

在筛选伙伴的工作上她的标准说来也简单:一是,思维清晰、动作敏捷;二是,要能包容。

条件看似简单合理,但是现实往往庞杂微妙。

张女士的第一批同居伙伴是66岁的赵阿姨和71岁的孙阿姨。三人确定了1个月的磨合期,磨合期过了,才正式入住。

但,从同居的第一天开始,张阿姨就明显感到了不适。

她提醒两个姐妹别忘了吃药

她夜里打电话问煤气关了没

她一个人默默把家里的苦力活都干了

最后,磨合期还没度过,只同居了15天,就以赵阿姨和孙阿姨之间的一次争吵为结果,不欢而散。

(赵阿姨说)张阿姨你快点去

她在物业骂我疯婆儿呢

她打我

后来孙阿姨就赶过来

就在下面窗口破口大骂

接下来,又陆续有几批应征者来见面、试住,但张阿姨始终没有找到合适人选。

由于有了和陌生人同居的经验,张阿姨在选人方面更谨慎,很多个性比较强势的人选,初见面就被pass了。

当然,也有同住之后,发现磨合不了的。

张阿姨开始怀念那个最初的合住者——不欢而散的孙阿姨。

念念不忘必有回响。不久后,孙阿姨的女儿主动联系,想撮合张阿姨和孙阿姨。

两人泪眼婆娑、执手对谈,打开心结后,又重新再一起生活。

这回,画风似乎和谐了挺多。

张阿姨有失而复得之喜,为孙阿姨买她喜欢的零食、还帮她添置了很多生活用品。

两人一起游公园、跳舞,对生活,也有着非常积极的见解。镜头下的两人,情同姐妹。

似乎很美满?但,这期节目,却还是以孙阿姨搬离张阿姨家为结局。抱团养老之路,还是以失败告终。

张阿姨的抱团养老之路坎坷,原因其实非常明显,始终还是磨合问题。

而,同居者磨合难度大,主要还是个人空间太少导致的。

中国式“抱团养老”主要都采取同一屋檐下的生活方式——

几对老人像家人一样,住在同一个房子里。

“个个seven”那种一个住一屋的生活方式,尚且会产生小矛盾。

而同一屋檐下的生活方式,把人与人之间的距离骤然拉近,磨合难度,更是不言而喻。

想想“谢室友不杀之恩”问题层出不穷的大学宿舍便可知。

所谓的个人空间太少,不仅指物理空间,更是心理空间。

比起“个个seven”那种关心有度的相处方式,从张阿姨待人的方式,可以看出,中国很多长辈,对同居者的生活方式给予的尊重和理解还不够。

张阿姨曾指责过一个同居者素华阿姨,总是玩手机——