飞行十个小时刚落地北京,就转机到成都,分秒不差地赶上成都国际书店论坛的开幕酒会,位于太古里的广东会馆内,我几位同事提前到了,在我面前,他们像未成年人一样小心翼翼地喝酒,并警惕地物色着周围那些可能会和他们交换名片的,来自成都的美丽姑娘和小伙子,均没有成功。

而我在主办方的背板、灯牌和各种宣传册上看到了自己的标志,显得很高兴,感觉自己是一份子——虽然在开幕仪式当晚和所有挂着媒体工作证的人一起被挡在了坐席之后,我非常怨恨,却没有丝毫的后悔。不仅因为是名义上的合作伙伴,还因为我对书店有着很深的感情。(谁没有呢?)

从前我在杂志社做过两期和书店有关的专题,每次都是花费六七天时间,走访全国各地的书店,最早一次,应该是四年前了,我们做国内最著名的一批“

书店主人

”,从杭州晓风书店,到南京先锋,又到了武汉和上海。当时到上海拍摄还开在地铁站里的季风书园,又正好赶上书店搬家,我们都以为自己来到了“

历史性的时刻

”。

当时连实习生都怀抱着那种拯救书店业的情怀参与进来。没想到那之后,这种危机感蔓延到了传统媒体业。而时至今日,书店反而重新变得欣欣向荣起来。

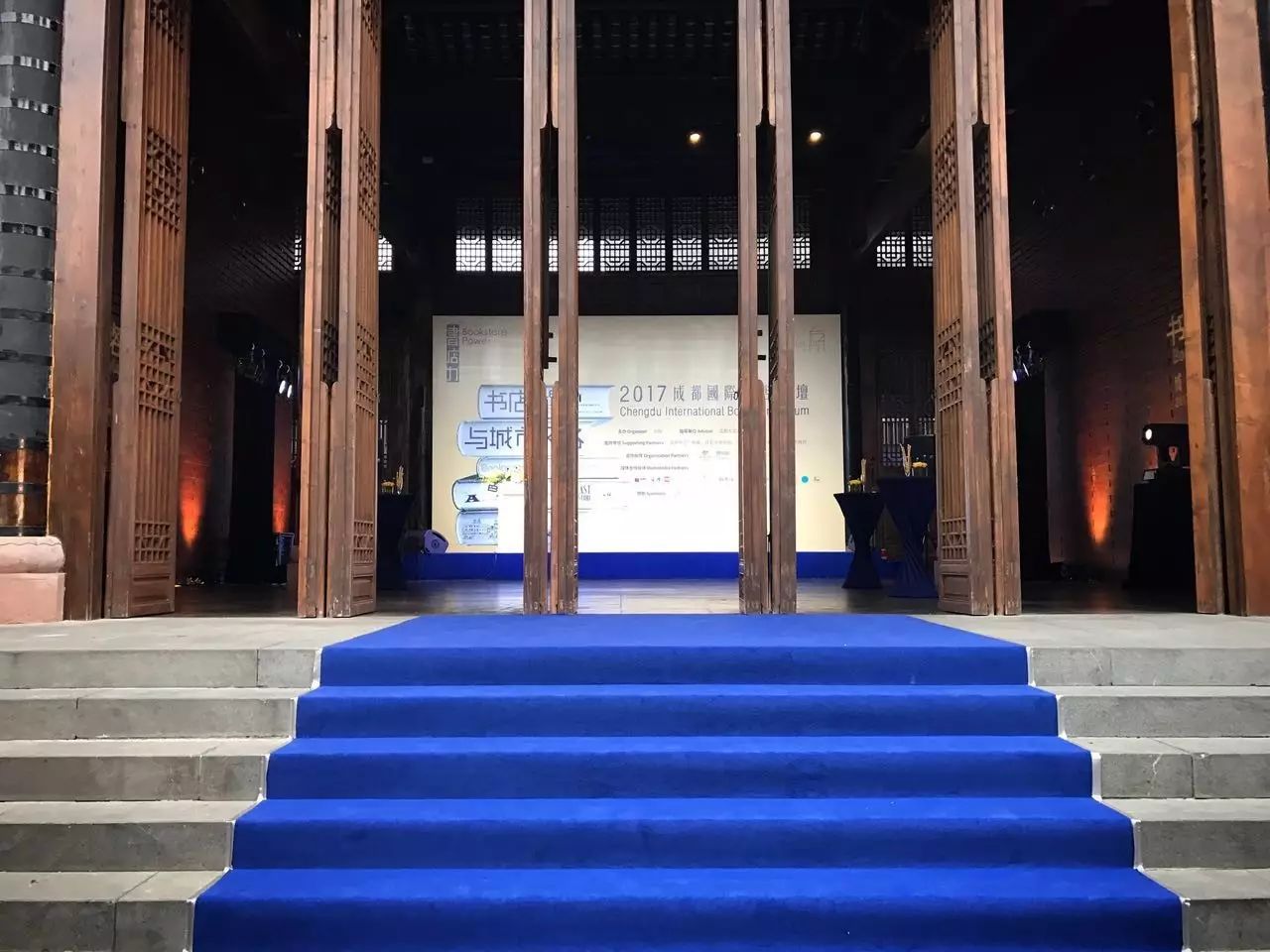

第二次拍摄,我们就来到了成都。当时走访的是方所书店和无早书店,一大一小,完全不同的风格。并且那一次还弄丢了一个实习生——因为没有交稿,被我大骂一次,然后就消失了,直到我威胁说要报警,她才出现。后来我们再也没有合作了,我还是喜欢跟专业的人合作,为此我还警示了现在的同事。有三位同事被我从公司里拉来成都,尽可能地帮我采访更多的书店从业者,以便带来更多一手的行业信息,虽然很多素材我们都可以提前获得,例如闭幕式的通稿我们已经在开幕式的时候收到了。

我还曾经开设过名为“悄悄逛书店”的专栏,在书店行业悄悄变化的时候,我也希望以普通用户的身份记录那些变化——书店主人们是如何运营一家书店的,他们为读者带来了什么样的体验。

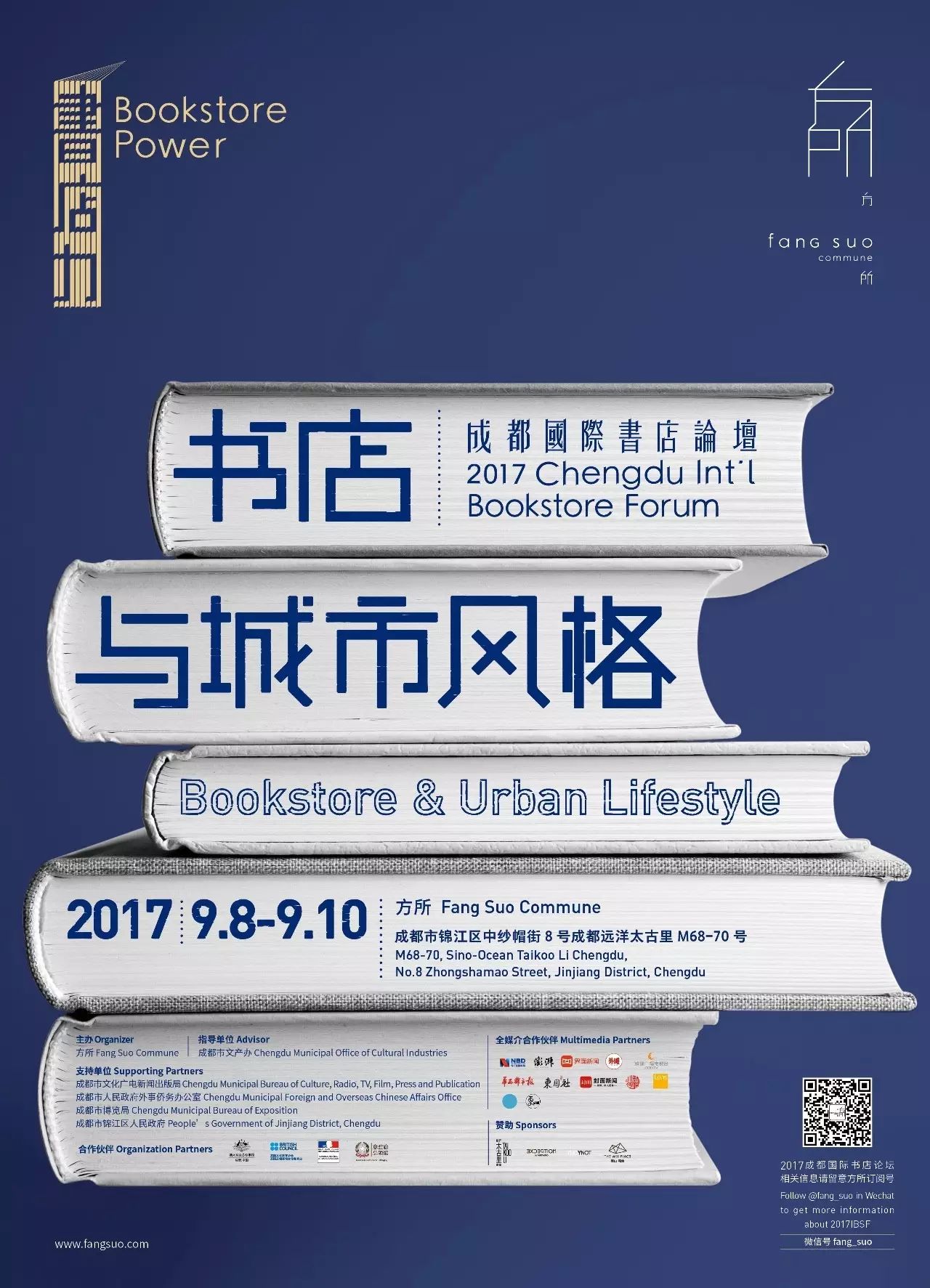

成都国际书店论坛已经是第三届,主题是“

书店如何塑造城市风格

”,论坛在方所书店举办。这加深了我对成都的喜爱。你知道,

有书店的城市,一眼看上去,就是比没有书店的城市讨人喜欢

。(但又有谁会不喜欢成都呢?)更重要的是,互联网的时代,只有当一个行业的从业者能够坐在一起的时候,你才能够看到它的活力。

前两天的会程过半,

来自世界各地的书店从业者

分享了书店和城市的联系

——从头到尾,没有人说要“拯救”书店业,似乎大家又变得自信起来。《Monocle》亚洲区主编分享了一个重要信息,即每年这本杂志都会评选全球 25 个最宜居城市,从去年开始,他们首次

将城市独立书店的数量纳入评选指标中

。

对喜欢“悄悄逛书店”的人来说,这一切都是好消息。我们现在谈论书店,已经不是谈论一个等待被挽救的行业,而是那些决定把书店变成“理想书房”的书店主人。

他们把最多的精力用于营造一个更适合阅读的空间,更培育一种安静、但绝对不单调的生活方式,而不是从货架上销售一本书、一件商品

。

但我已经感到国内书店和国外书店的差别还是很明显。并不是国外的人比较爱读书、书店业繁荣,而是明显地,

国内书店业的头部,缺少年轻参与者,大哥们和大哥们玩,小清新们和小清新们玩

。

比较突出的差别是,国外书店比较务实,卖书、卖杂志、卖周边、服务读者,构建会员系统,国内书店比较重形式感,去哪里开了旗舰店、开了多大、设计成什么样子、是不是又被评为了中国最美书店、又倡导了什么生活方式、又邀请了哪些精英,

书架上的书很多都变成了“书架上的砖头”

,大型书店尤其如此。我真的不太喜欢建筑形式感太强的书店,书店建造的不是现代艺术博物馆、奢侈品旗舰店式的体验中心,而是可以被管理和运营的书架们。书店里的书卖不出去,未必是所有的书都不好看了、人们都看 kindle,

而有可能是书店里的“编辑”消失了

。

我一直相信,“有什么样的读者、就有什么样的书店”,在这一点上,看起来形式感“落后”的国外书店做得更好一些,一些柏林杂志设计书店的目标就是把那些时髦的年轻的读者招揽进来,而国内很多书店都不知道自己的读者是谁、在哪里。

所以非常希望有懂互联网、也懂文化、生活方式的年轻人参与这个行业。

我自己也有开书店的愿望

(谁没有呢),但不认为自己想到了十全十美的经营管理模式,需要做很多功课、持续学习,这是我来到成都的另一个原因。

总之,论坛的目的是互相交流,有交流的场所,同属一个行业,大家才不会觉得自己是孤军奋战,这也是成都国际书店论坛的难得和迷人之处。以上所有,都是作为初次参加书店论坛的我的简报,也是一个更详细的分享的预告。

那么,我就去吃晚饭了,请问成都哪里有不辣、不油的餐桌美食?

乌 云 装 扮 者