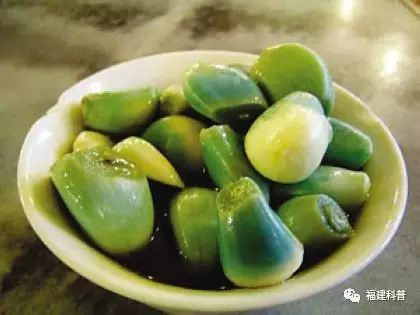

“岁十二月,合聚万物而索飨之也。”腊八节,除了熬制香甜可口的腊八粥,我们还可以腌制腊八蒜!

那么问题来了!

腊八蒜为什么是蓝绿色的?蓝绿色的蒜还能吃吗?大蒜的辛辣味又是哪儿来的呢?别着急,让我们一探究竟!

泡腊八蒜是一道主要流行于北方,尤其是华北地区的汉族传统小吃,是腊八节的一种节日食俗。

传统的腊八蒜,这种的绿色素是人们希望得到的。这种大蒜绿色素是一种天然的花青素类色素,它不是很稳定,会在腌制的25天左右逐渐变黄变浅。

硫化物+蒜酶=大蒜色素

大蒜细胞中含有较多的含硫类生物活性物质,这些含硫化物在蒜酶的作用下,可生成硫代亚磺酸脂、丙烯基硫代亚磺酸脂、烯丙基硫代亚磺酸脂等大蒜色素的物质前身。这些物质经过一系列的反应进而生成大蒜色素。通常,最初形成的为蓝色素, 蓝色素不稳定逐渐转化为黄色素, 两者共存使蒜呈现绿色, 最后蓝色素全部转化为黄色素。

变色条件

腊八蒜变绿需要几个条件,低温是打破大蒜休眠、激活蒜酶、使大蒜绿变的必要条件;蒜酶对大蒜变绿起着催化作用;泡制腊八蒜的醋能起到增加细胞膜通透性的作用,使大蒜在不破坏细胞壁的前提下变绿。

尽管大蒜看起来绿绿的好像有毒!闻起来刺鼻好像有毒!但是并不能阻止它成为广大食客餐桌上的常客,通杀中西。

没有干扰的时候,大蒜显得异常温和。一旦你剥去“外套”,嚼上它白胖的蒜瓣,立马能感受浓烈的辛辣味儿。

虽然人们都喜好大蒜的辛辣,但是在1844年之前,人们都不知道其辛辣从何而来,直到德国科学家用高温高压水蒸汽给切碎的大蒜“洗桑拿”,得到了犹如大蒜般刺激的精油。

蒜素

后来,美国人Cavalito使用了新的提取方法,给大蒜洗“乙醇浴”,得到了更为辛辣的洗澡水——蒜素。正是这些富含硫元素的小分子化合物,给食蒜客的嘴巴打上了标记。

谜底在大蒜精油提取成功100年之后才被揭开。大蒜的味道其实被封印在无色无味的蒜氨酸(学名叫做S-烯丙基-半膀氨酸亚砜,也叫S-烯丙基蒜氨酸)中,一旦大蒜细胞遭到破坏,它们就会在特殊蛋白质的作用下,分解产生蒜素。说到底,我们的火辣感受,不过是大蒜的一个防御行动而已。让大蒜没有想到的是,人类竟然喜欢上了这种嘴巴“挨整”的感觉。即便那股特殊的臭味,能踩碎花前月下的美好氛围,也教人难舍难弃。也许在约会之前嚼大蒜,是种寻求刺激的方法吧。

抗菌能手——“土里长出的青霉素”

大蒜素抑制细菌繁殖没的说。大蒜素能够潜入病菌细胞,控制细菌对甘氨酸和谷氨酸的摄入量,最终饿死细菌。不过,想要完全替代抗生素却有相当难度,

网上流传的稀释10万倍的大蒜素还能杀灭流感病毒的消息,只是个传说而已。

这两年“黑蒜”出现在市场,事实上黑蒜其实不是什么特别的大蒜品种,而是普通大蒜经过特殊加工的产物,过程有点类似于红茶的“渥红”。大蒜中有许多抗氧化成分,比如蒜氨酸(S-allyl cysteine)以及各种多酚化合物。实验发现,鲜大蒜变成黑蒜之后,这些物质的含量或者活性会有一定增加,由此看来黑蒜不失为一种风味独特的食品,适当吃些确实没有什么坏处。但如果把防病甚至治病的重任全都交给它,就实在有些不靠谱了。

大蒜是活的,在采收后两周就会萌芽,在冬天时蒜瓣头上几乎都会顶上小绿芽,即便天寒地冬亦是如此,所以,让大蒜睡觉并非易事。

根据流传的习俗,腊月初八这天要泡腊八蒜,想来最初的目的并非取其美味,如果不泡,就只能吃蒜苗了。这些处理方法,显然满足不了对“留有新鲜口感”蒜的需求,为此,五花八门的抑制大蒜发芽的手段登场了——直接放进冷库,用低温欺骗蒜芽,让它们沉睡不醒;或者用放射线直接把蒜芽封杀在萌动之时;抑或用化学药剂青鲜素“装扮”成合成RNA的原料,潜入蒜芽,阻碍RNA的合成,干扰幼芽的生长。看看这些手段,都不是单家独户蒜农能简单操作的,而它们正是蒜商们善耍的把戏。

小小的大蒜,竟有这么神奇的地方,你也和小编一样被“惊”到了吗?不禁再次感叹,大自然真是神奇呢!越是了解世间万物,越是了解自身的渺小,不要停下脚步,与小编继续探寻之旅吧!

福建天澜 精品运维

❤您的点赞,是小编辛勤运营的最大动力!