我出生的那個東北的小鎮——那吉鎮,儘管很小,儘管根本沒有華北地區古城舊城常見的城牆和城壕,但它也確實可以說是個小城。

這裏現在是內蒙古自治區呼倫貝爾盟屬下的一個縣級政權官府衙門的所在地,當時也是這樣,但不能叫縣城。在內蒙古,相當於縣這一級的政區設置,叫“旗”。

內地長大的人,初聽“旗”這個名稱,或許會覺得怪怪的;我小的時候,則覺得土土的,還覺得自己生長的這個地方,不僅離偉大領袖毛主席呆的北京太遠,而且靠近邊境,離外蒙和“蘇修”(指“修正主義”的蘇聯)又都太近。

長大以後讀研究生,學習中國古代歷史,約略明白,我家所在的這個“旗”,跟什麼“滿洲八旗”、“八旗子弟”那個“旗”,是具有密切關聯的,因而是一種其來有自的社會組織,還和大清的帝室聯繫到了一起,實際沒那麼土。再看古文字的“中”字,是寫成一個帶有旗斿的字形——

,顯示出它是一種特別的旗幟,這更一下子把我家鄉那個“旗”同煌煌“中國”聯繫到了一起。

特別是近年清華大學入藏的戰國竹書《保訓》,裏面還有借“中”與還“中”的記載,學者們由具體的旗幟或旗杆出發,進而闡釋其微言大義,由旗杆而標杆、表柱,再由標杆、表柱而地中、域中,而中道、中庸,越來越形而上——也就是越來越高大上,這樣,現在提起我家鄉那個“旗”,竟還有了那麼幾分自豪的感覺。

,顯示出它是一種特別的旗幟,這更一下子把我家鄉那個“旗”同煌煌“中國”聯繫到了一起。

特別是近年清華大學入藏的戰國竹書《保訓》,裏面還有借“中”與還“中”的記載,學者們由具體的旗幟或旗杆出發,進而闡釋其微言大義,由旗杆而標杆、表柱,再由標杆、表柱而地中、域中,而中道、中庸,越來越形而上——也就是越來越高大上,這樣,現在提起我家鄉那個“旗”,竟還有了那麼幾分自豪的感覺。

但這個“旗”的治所,畢竟衹是一個很小的邊陲小鎮。

像點兒樣的街道,衹有一條,叫“正街”,當地發音,爲“

zhènggāi

”。就像把“大街”說成“

dàgāi

”,這是很容易理解的事情。

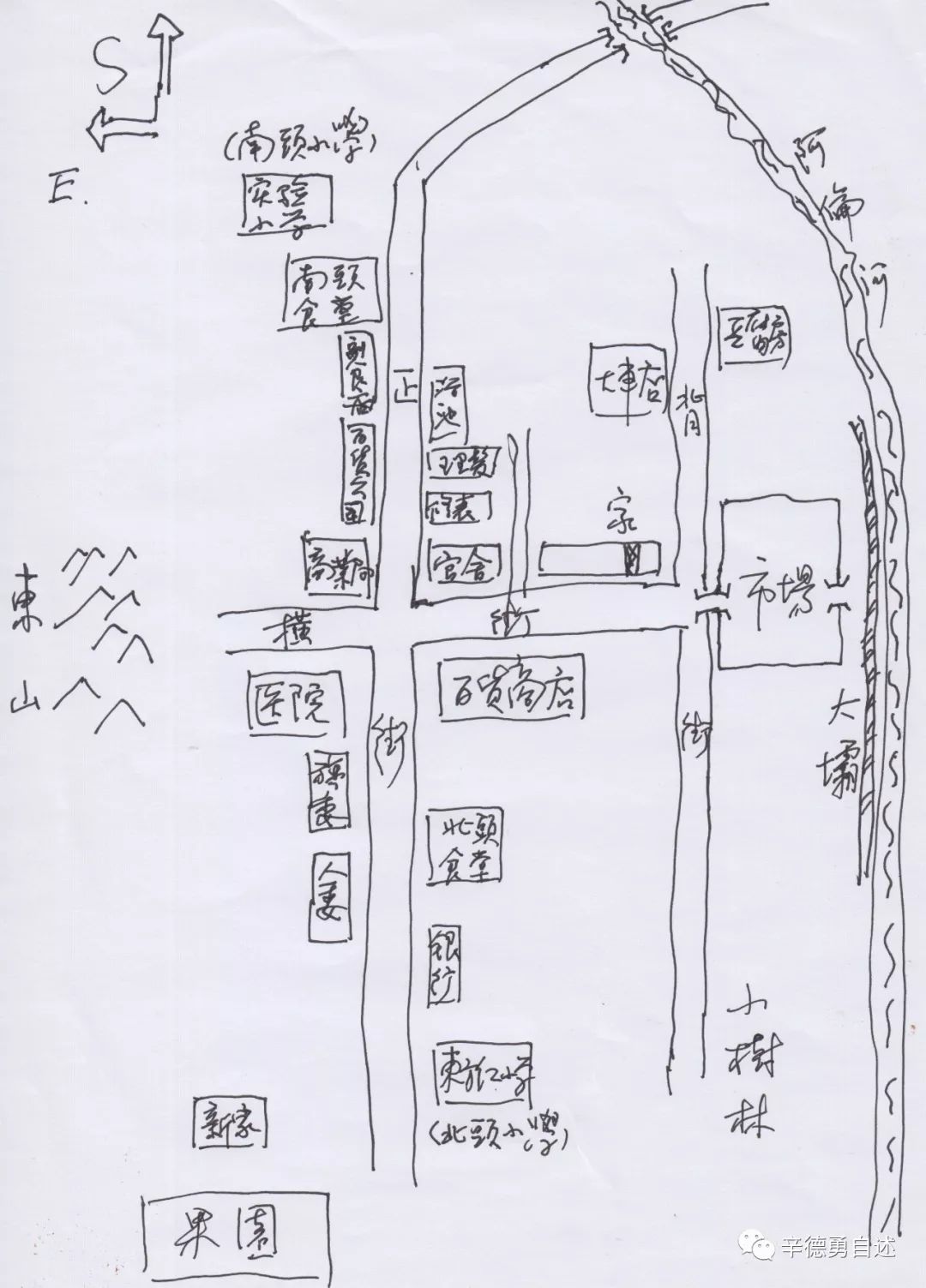

記憶中的那吉鎮

這條正街大體上是南北向延伸的。就像關內華北地區常見的縣城一樣,有這樣的南北向大街,就會有一條東西向的橫街,與之交叉,作爲全城的交通中樞。

我出生時,家的後面,就緊貼着這條橫街;更清楚些講,我家是在這條橫街的南面。現在已經記不清這條東西向的街道叫什麼名稱了,不妨就把它稱作“橫街”。

那是一排“平房”。

我們那裏所說的“平房”,其實是有一個平緩的券頂,屋面沒有鋪瓦,也沒有苫草,衹是抹上一層泥。下大雨,尤其是連陰雨的時候,往往屋子就會漏水。這樣的屋頂,每年至少要重抹一次泥上去。雖說是租住公家的房子,可我記得,爸爸還是要常常自己抹房頂,這大概是做臨時性的修補。爸爸往房頂抹泥的時候,我和哥哥就當小工,打下手。

這是當地商業局職工的宿舍。一排連着的平房,總共好像有八家人,四個房門。每一個房門裏面住有兩戶人家,分住東屋、西屋。中間,是兩家互通的廚房。各自做什麼飯,是聞得着、也看得見的。

我家住東屋,西屋是這一排房子最西邊的一家,記得住的是商業局一位姓宋的局長。

不管東屋或是西屋,裏面都是一樣的佈局:南面一鋪炕,北面也是一鋪炕。南面的叫“南炕”,北面那鋪炕,當然就叫“北炕”。

概括起來,東、西屋和南、北炕,這就是我小時候的家。

我、哥哥和弟弟,同奶奶一起,住在南炕,爸爸和媽媽住在北炕。晚上睡覺時,北炕順着炕沿外緣,展開一道懸掛的布簾,稱作“幔子”。

比我家這排宿舍高檔一些的政府公租房,是東面隔開一條小街道的“官舍”及其附屬設施(比如令我非常羨慕的幼兒園)。“官舍”這個詞,大概是源自日語。裏面住的,是當地政府最高長官、也就是旗長這個級別的幹部。

過了“官舍”再往東,就是那條南北向的正街。正街的東側那邊,便是爸爸的工作單位商業局。不過爸爸有一張穿軍裝的照片,哥哥告訴我,那是爸爸在公安局工作時拍攝的,哥哥還見過爸爸的手槍。大概這段工作時間很短,我從來沒聽爸爸講過。

小城最大的商貿中心,就在我家後面那條橫街的道北,名稱叫“百貨商店”,我媽媽在管“百貨商店”的“百貨公司”工作過挺長一段時間,百貨公司好像毗鄰商業局,在它的南面。

百貨商店的東面,隔着正街,是旗醫院;再往北,是“旗委”和“人委”。“旗委”應該是旗黨委;“人委”是什麼,小時候不懂,現在也不大明白,大概是“旗人民委員會”的略稱,這是現政權在開國之初給各地政府衙署定立的名稱。人民共和國,拆分開來,就是各個級別的人民委員會,這是必須的。

這麼一說,大家就會明白,那吉鎮雖然是一個邊陲小鎮,可我的家,卻是位於這個小鎮的中心(正街和橫街相交叉的那個十字路口)附近,這差不多也是小鎮裏最繁華的地方。

這個小鎮的商貿服務性場所,正街街東,在商業局和百貨公司的南側,還有一家副食品商店,一家“食堂”,也就是飯館子;正街街西,在百貨商店北側,還另有一家“食堂”。我們把這兩家“食堂”分別稱作“南頭食堂”和“北頭食堂”。其他還有修鐘錶的、理髮的、澡堂子等等,都在這條正街上,

去“食堂”吃飯的經歷,一次也沒有。那時,人們通常是沒錢下館子的,小孩子更沒那個可能。但我有時會跟着哥哥去食堂裏“撿瓶子”,就是站在“食堂”裏看人吃飯,等酒瓶喝空後,撿下來賣錢。記得普通白酒瓶子便宜,能賣兩三分錢;啤酒瓶子貴,五分一個。

同樣的命名方式,還見於小學。正街街東快接近小鎮南緣的地方,是“南頭小學”;正街街西,靠近小鎮北緣的地方,是“北頭小學”。

“南頭小學”正式的名稱叫“實驗小學”,我就是在這裏發蒙的。高年級的教室很高級,有走廊,教室和走廊之間有很明亮的窗子,鑲的是整塊的大玻璃。在學校附近,好像有新華書店。

“北頭小學”最初的名稱是什麼,我不太清楚,但後來我家搬家到小鎮的北部,轉入這所小學時,它用的是一個很革命的校名——東方紅小學。這應該是我四年級的時候,我在這裏讀到小學最後一年、也就是五年級的前半時間。

橫街向東穿過正街以後,沒多遠,就到“東山”了。這山雖然很低矮,可山腳下就是小鎮的邊緣。幾乎是正衝着橫街,在山頂上建有一個“防火樓”——其實衹是一個高大的木架子,它的功用,是風力一大(也許衹是在春季等特定時節),就掛出一面旗幟,叫“防火旗”,用以警告居民,不能燒火做飯。

我家當然是在正街以西。橫街向西穿過正街以後,就走到了我家的房後。過了我家這排房子,再向西,就要通過這個小鎮的另一條主要街道——南北向的“背街”(當然也要讀作

bèigāi

)。過了背街,正對着橫街,就是當地“自由市場”的東門。

所謂“自由市場”,主要供附近農民來賣菜賣瓜賣水果,賣肉賣魚賣雞蛋,當然也有生豬活禽,其中比較有地方特色的,是野雞野鴨子。攤位,就分佈在橫穿市場的橫街南北兩側;有的,就是老鄉趕來的大車。稍離開橫街一點兒,在攤位的後邊,是有建築的固定鋪面及其庫房,這一般應該是附近農村生產隊的,屬於“集體”財產。

我說自己家住在小鎮最繁華的地方,除了背靠那個著名的百貨商店,還有緊鄰這處“自由市場”。由於獨此一家,別無分店,我們是把它簡稱爲“市場”。

過了市場再往西,就到了河邊。這是一條小河,叫阿倫河,它是松花江右岸支流嫩江右岸的一條支流。所以,當聽到《我的家在東北松花江上》那首歌的時候,是有特殊情感的。

因爲緊鄰着小鎮中心,在這一河段的東岸,是有河堤的,當地稱之爲“大壩”。這是小鎮西緣的標誌。

我經常上了大壩往北走,那邊住着家裏一個親戚,男主人姓萬,我叫大姑父。老萬家大姑、大姑父有幾個比我大得多的哥哥,女孩兒則比我小。在我的記憶裏,萬家大哥身高體壯,膽子也大,很能做事兒;二哥則心靈手巧,長得也很英俊。

在背街上,有幾處重要的設置。

一處是豆腐房,是做豆腐的。我稍有力氣能幹動活兒的時候,就常常在早晨去那裏“挑豆漿”。就是把人家做豆腐剩餘的廢水,舀到水桶裏去,再挑回家中,用它來餵豬。

另外還有一處“大車店”。它有點像美利堅合衆國的汽車旅館,不過住店的沒汽車,而是趕着或騾子或馬拉的“大車”入住的。東北大車店的鋪位,通常都是一鋪很長的大炕。想想一大羣馬車伕在炕上喝酒抽菸還連帶着“耍錢”(也就是賭博)的情景,那是很有“關東風”的。

大車店吸引我和小夥伴的不是這樣的風景,而是餵馬的“豆餅”。“豆餅”是一塊直徑一米上下的大餅,厚度好像是在三五公分左右。它是由榨油過後的黃豆渣(東北土話,把大豆稱作黃豆)壓制而成,金燦燦、黃澄澄的。餵馬,要有草有料,在東北,這“料”指的主要就是豆餅。