来源:星球研究所(ID:gonglulvxing)

一座值得中国人大书特书的山峰。

途经川藏线的旅行者

往往都会在海拔4720米的色季拉山口停留

因为这里是拍摄

南迦巴瓦峰

的绝佳地点

远处南迦巴瓦峰不经意间露出的一小角

都足以让你激动得忘却周边的杂乱

(摄影师Baishd)

▼

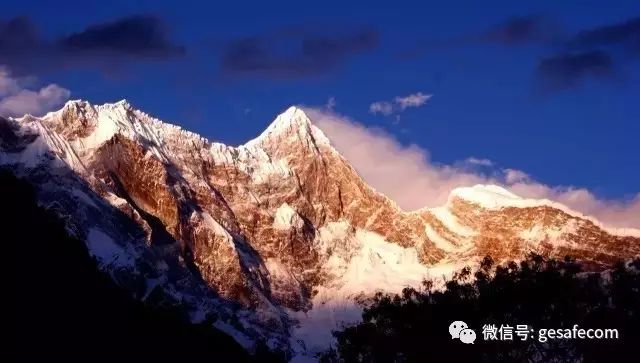

以山形之美

南迦巴瓦峰足以击败绝大部分山峰

《中国国家地理》曾将它列为

中国十大最美山峰的第一名

但事实上

我们很少有机会看到南迦巴瓦峰的真容

常年缭绕四周的云雾

让它成为名符其实的“羞女峰”

(摄影师Baishd)

▼

在当地藏民的心目中

从不轻易示人的南迦巴瓦峰是一座神山

我的朋友高承是一位非常执著的摄影师

他曾经为了拍摄冰川而掉进冰洞之中

最终靠摄影包和身体卡住两侧才得以脱身

这次他为了拍摄南迦巴瓦峰

在色季拉山口的寒风中足足等了5个小时

但山上的云雾却丝毫没有消退的迹象

一愁莫展的他当即跪下向南迦巴瓦峰磕头

数分钟后

山上的云雾先是慢慢散开变成了一条一条

最后赶在日落时分

云雾消失的无影无踪

夕阳洒在南迦巴瓦的九座雪峰上

他得以拍下神山的全貌

▼

南迦巴瓦峰海拔7782米

巨大的三角锥体尖利地刺向空中

在群山之中异常突出

下面这张照片中

一朵罕见的豆荚云围绕在南迦巴瓦上空

如同戴了一个帽子

▼

拍摄南迦巴瓦峰的全貌

已经成为很多旅行者和摄影师的追求

2015年9月27日中国上空出现了超级月亮

摄影师

杨文忠

利用多重曝光

完成了这幅南迦巴瓦之月

尖锐的山锋与圆月和谐而矛盾地共存于一幅画面

▼

但是

我们即便看过了南迦巴瓦峰的全貌

却对它依然知之甚少

甚至几近陌生

在英文互联网中

西方人对另一座知名的锥体雪峰

位于阿尔卑斯山脉的

马特洪峰

(Matterhorn)

无论纪录片、影像资料还是文字介绍

都非常丰富、翔实

内容涵盖地理、动植物、气候、登山、人文等方方面面

他们可以随时通过这些资料了解马特洪峰

▼

最近大火的《地球脉动2》

BBC的制作团队深入雨林、沙漠、海岛等

一个个人迹罕至的秘境之中

将大自然的美丽和神奇纤毫毕现地呈现在观众面前

关于大自然的科普题材已经在西方有了成熟的模式

▼

而在中文互联网上

关于南迦巴瓦峰的科学而全面的资料有多少呢?

几乎为0

我们没有找到一部关于它的专门纪录片

没有找到一篇关于它的全面翔实的文章

没有找到一次近年来的全面科学考察

(希望只是我没有找到而已)

据我查到的资料

中国最近一次关于南迦巴瓦峰的全面科学考察

还是在1982年-1984年间

由后来获得国家最高科学技术奖的刘东生院士带队

当时的科学界刚刚从文革中恢复

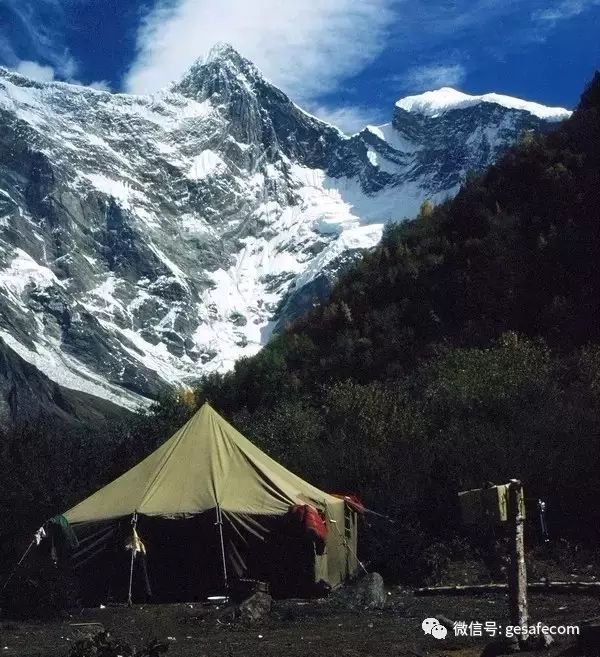

他们带着非常简陋的装备

来到了南迦巴瓦峰下

(照片来自当年科考队成员高登义教授的博客)

▼

气象专家张江援在山下搭了个简易帐篷

这就是气象观测站了

(照片来自当年科考队成员高登义教授的博客)

▼

他们连续三次深入南迦巴瓦

途中遭遇狗熊和野猪袭击、蚂蜂叮咬、泥石流

给我们呈现了第一手的科学资料

如今30多年已经过去了

我们对南迦巴瓦的认知似乎还停留在那次科考的成果上

当年的副队长杨逸畴与其他队员

一起记录了整个考察过程

并于1991年出版成书

我费劲周折找到此书

书中洋溢着地理大发现般的气质

至今读来仍让我有如身临其境

▼

除了科考队的文章、书藉

其它我能找到的资料

要么只是讲述南迦巴瓦峰的一鳞半爪、不足解渴

要么人云亦云、以讹传讹

要么语焉不详、模棱两可

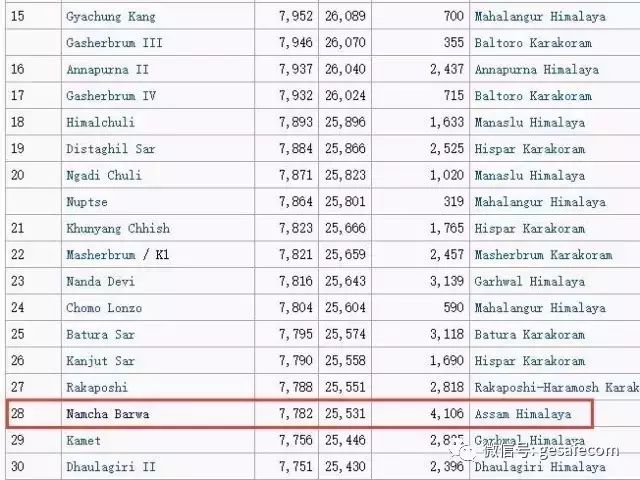

比如南迦巴瓦峰80%的介绍都说

它位列全球高山第15名、7000米级山峰的最高峰

但更可靠的资料表明

有很多7000米级的高峰都超过了南迦巴瓦峰

它在全球中高山中仅位列第28名

▼

还有些介绍中说

此山是藏族传说中格萨尔王消灭妖魔的矛

其实《格萨尔王传》中记载

格萨尔王在讨伐暴虐的南门国的路途中

见到此山形状奇特

便询问手下这是什么山

手下答道

“好像幡矛竖空中

那是炽热霹雳叉俄山”

(《格萨尔王传·门岭之战》人民出版社)

这是南迦巴瓦藏语含义的来历之一

而把它当成格萨尔王的兵器

更多可能是出于介绍者的衍生想像

可见除了自然科考

我们对南迦巴瓦的人文传说

同样也缺乏系统研究

那么南迦巴瓦峰

究竟有什么值得我们大书特书的呢?

首先

我们最常看到的南迦巴瓦峰

多是从色季拉山口拍摄

而这只是它其中一面

作为一个巨大的三角形锥体

它的美几乎是立体的

每一个角度都有它的风采

(南迦巴瓦峰三维影像图,源于谷歌)

▼

比如你在色季拉山只能看到九峰

而在当地人的转山路上

南迦巴瓦的十五峰会一同展现在你的面前

这样的景象更加难得一见

(摄影师曰曰)

▼

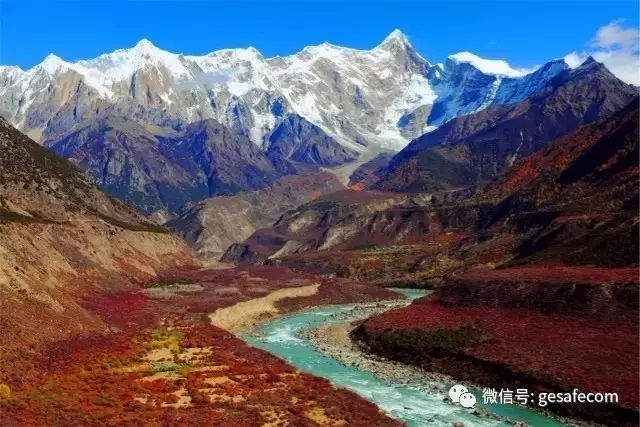

从派镇、直白附近的雅鲁藏布江大峡谷眺望南迦巴瓦峰

这里平均海拔只有2400米

相对于南迦巴瓦峰7782米的海拔高度

有着5382米的高度差

远比在4720米的色季拉山口看到更加震撼

▼

古代人类没有海拔的概念

只有相对高度大的山才能极大冲击人类的视觉

让人不禁心生“神山”之感

中原地区从平原上拔地而起的泰山、嵩山也是同样道理

但南迦巴瓦显然更加极致

▼

这条大峡谷里的雅鲁藏布江

先是在喜马拉雅山以北

由西向东奔腾了1600公里以后

遇到了高大的南迦巴瓦峰及旁边的加拉白垒峰的阻隔

被迫绕着高山向南、再向西

形成了180度的大拐弯

江水在群山中奔腾切割

亿万年后终于切割出世界最深的大峡谷

但我们雅鲁藏布江大峡谷景区或者墨脱

看到的“大拐弯”

却并非真正的大拐弯

而只是因为江水绕过局部山体而产生的

“小拐弯”

(摄影师Bg1kli)

▼

整个雅鲁藏布江大拐弯长达数百公里

如此大尺度的范围

我们完全无法用照片展现

只能通过合成的三维地图中看出一二

下图中雅鲁藏布江像个玉带一样

缠绕在南迦巴瓦峰旁

“小拐弯”也频繁出现在其中

(右下方的湖泊为那木拉错)

▼

我们再换一个方向观看南迦巴瓦峰

例如从墨脱县的背崩大山上

远眺南迦巴瓦峰的西南坡

相比于色季拉山、直白和派镇的雅鲁藏布江大峡谷

来墨脱拍摄南迦巴瓦峰的人可以用“稀少”形容

摄影师谢罡曾是一位陆军上校

退役后他用了8年的时间

把南迦巴瓦峰的各个角度都拍了个遍

包括许许多多的南坡景色

▼

墨脱境内与南迦巴瓦峰的相对高差更大

其中巴昔卡海拔仅200米左右

高差达7500余米

下图中一条云雾将南迦巴瓦峰和墨脱的一个乡

分成了白色、绿色两个世界

(摄影师谢罡)

▼

墨脱境内南迦巴瓦峰周围的森林异常茂盛

与西藏其它地区迥异

(摄影师谢罡)

▼

高大的喜马拉雅山脉

在多数情况下会阻挡印度洋过来的暖湿气流

造成山脉南侧降雨丰富

北侧则相对干燥少雨

这种情况在珠穆朗玛峰的南北坡非常明显

但因为雅鲁藏布江从南迦巴瓦峰开始

在喜马拉雅山脉切出了这样一道大峡谷

让巨大的水汽得以通过大峡谷向西藏腹地输送

于是整个林芝地区都成了西藏的热带

而在南迦巴瓦峰上更是同时呈现了

热带、亚热带、高山温带、高山寒带等气候

各种动物植物就像是按照自己的喜好

居住在同一幢高达7000多米的大楼上

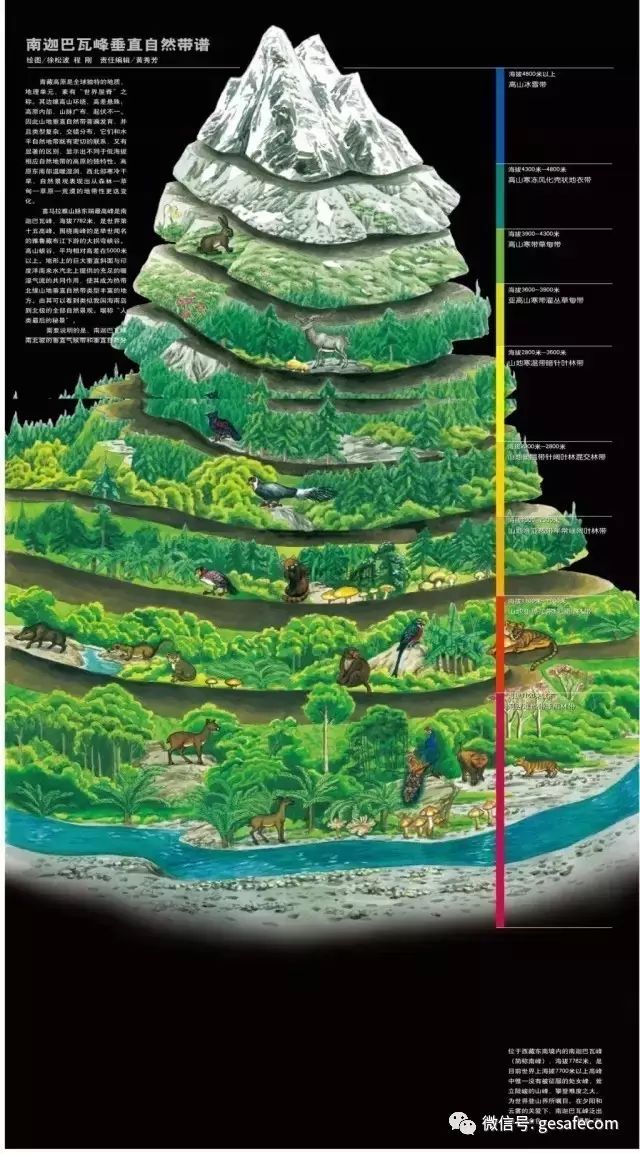

(当年中国科考队曾在这里遭遇过非常多的野生动物,只可惜我们并没有找到合适的照片来呈现,所以就用中国国家地理绘制的这张图来示意吧)

▼

这些印度洋来的暖湿气流又与西藏的冷气流交汇

让山峰气候变化多样

所以南迦巴瓦峰才会常年云雾缭绕

难见真容

气流与阳光同时呈现在山峰上

导致经常呈现日照金山的奇观

南迦巴瓦在藏语中的另一个语义是“雷电如火燃烧”

正是恰如其分

(摄影师西海慢游、红楼)

▼

而当地人则认为

云雾是因为众神经常降临峰顶聚会

而尖尖的山顶就是神仙的宫殿

实际上这些宫殿

并非由天神所盖

而是南迦巴瓦峰的独有特征所造就

据中国科考队研究

南迦巴瓦峰山体的隆起速度约是其它地区的20多倍

隆起速度过快

再加上冰雪的不断剥蚀

这才令其山峰有如刀锋锯齿

▼

南迦巴瓦峰的三大坡壁

大都是被冰雪切割而成的陡岩峭壁

而下方的峰谷之中仍然布满着巨大的冰川

最著名的是德母弄巴冰川

受气温和降水的影响

这些冰川多为海洋型冰川

融化、补充都非常迅速

因而冰崩、雪崩十分频繁

攀登难度极大

使得很长时间以来这里都未被人类登顶

上个世纪,中日联合登山队在经历三次挑战

并牺牲一人的情况下

在1992年终于登顶成功

这也是迄今为止唯一一次登顶

(当年中日登山队的攀登旧照)

▼

美丽的雪峰、云朵、峡谷

垂直自然带里丰富的动植物

巨大的海洋性冰川

极高的攀登难度

有趣的历史传说

希望有一天

我们能像BBC那样

讲述南迦巴瓦峰的故事

文章来源:

星球研究所(ID:gonglulvxing),一群国家地理控,专注于探索极致的自然风光。

格上财富:在基金业协会登记的私募基金管理人,十年深度研究,甄选阳光私募、PE/VC、海外基金等高端理财产品,为您的资产增值保驾护航!