梁思成如何从「大屋顶」仿古建筑的激烈反对者,一跃成为其最大的拥趸?

文|姚白莞

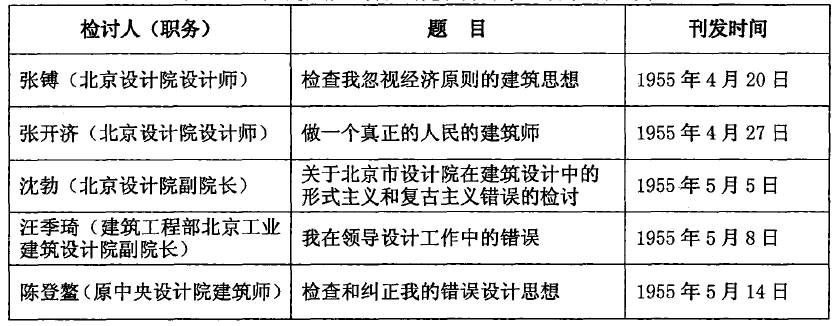

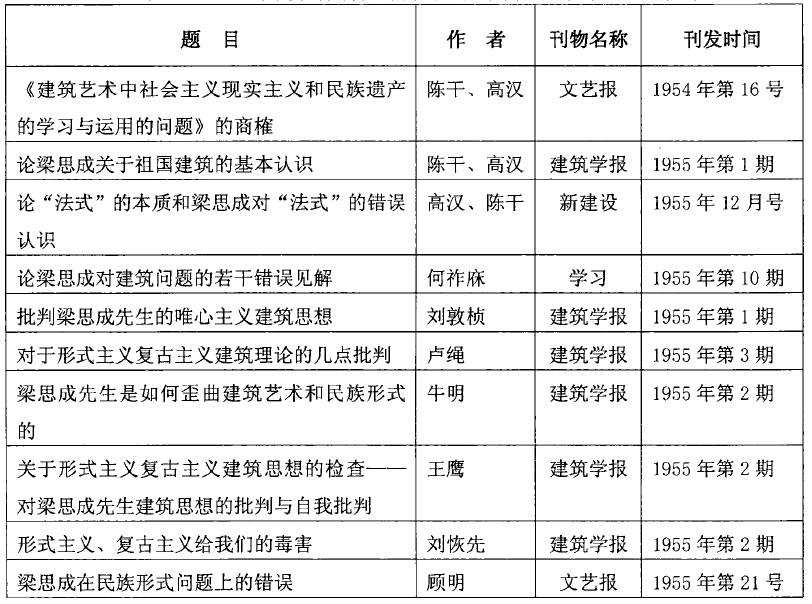

走在北京老城区的街头,即便没有踏足深宫大宅或胡同小院,也不难感受到古都的气息正扑面而来——许多重要的近现代建筑,无论高矮胖瘦,都顶着个中式「大屋顶」。

比如这个:

这个:

还有这个:

数千年的中国建筑史,都被北京的钢筋混凝土楼房顶在了头上。

这并非古老城市的普遍现象,在同为东亚古都的日本京都,新式建筑就很少会戴上仿古帽子,大屋顶属于真正的古建筑。

▍

日本京都鸟瞰

在国内,北京的

「大屋顶」建筑也颇受诟病

,如知名建筑学家童嶲说:「……以宫殿的瓦顶,罩一座几层钢骨水泥铁窗的墙壁,无异穿西装戴红顶花翔,后垂发辫,其不伦不类,殊可发噱。」

毛泽东的恶评更为干脆:「大屋顶有什么好,道士的帽子和龟壳子」。

北京这些近现代建筑为何要顶着个「大屋顶」?它们又是如何被满大街盖起来的?

最初给西式楼房加上中式「大屋顶」的,并非中国人,而是不远万里来到中国的友好传教士。

民国初年的天主教教宗首任驻华专使刚桓毅,对此有直白表示:「建筑术对我们传教的人不只是美术问题,而实是吾人传教的一种方法。」

在他看来,和传教士穿长袍马褂留辫子一样,西式建筑在外观上尽量的本土化,能减少西方文化进入中国社会的阻力。

中式传统的木结构建筑所独有的大屋顶,不但区别于其他建筑体系,也具有较高的审美价值,很自然被来华的外国建筑师所采用。

20 世纪以来大量教堂以及具有教会背景的学校、医院,都纷纷采用了西式建筑的结构、立面+中式大屋顶的建筑形式。

▍

建于 1907 年的北京南沟沿救主堂和着中式服装的传教士贝如意姑娘

▍

1921 年落成的北京协和医学堂新楼

这一时期,还只有西方传教士走本土化路线、尽量接地气,中国本土精英并不太看得上自家货色。

1895 年甲午战争战败之后,清廷上下积极提倡洋化。清末所有的衙署都建成了西洋风格,民间在1900年后建的商业铺面也都热衷西洋装饰。

中式传统民居更是被贬得一无是处。1905 年《汉口日报》一篇文章将中西住房做了一番对比称:「(中国民居)入其室则黑暗世界;而西人洋楼高矗,窗闼洞开,足以收纳空气……比之华民住屋,真有天堂地狱之分。」

这种情况并没有持续太久。中式民居虽然永堕「地狱」,但殿堂式建筑的「大屋顶」不久就时来运转,第一次世界大战爆发后,中国人在战火连天的欧洲面前重拾自信,社会精英们脱下西服,换回了长衫马褂(参见大象公会往期文章

《怎样才能穿得像个人物》

)。

中国人民的文化自信,很快刮到了建筑领域。

1930 年前后,国民政府定都南京后,在建筑上大力推崇「中国固有之形式」,给西式建筑增加中式大屋顶的重任,也就交到了中国建筑师手里。

直到抗战爆发前,国民政府主持修造了中山陵等一大批政府机关和公共事业建筑,大多都采用了西式建筑结构加「大屋顶」的形式。

▍

国民政府国立中央研究院总办事处旧址,1928 年六月建成,杨廷宝设计。

▍

国民政府国立中央博物院旧址,建于 1936-1947

不过,虽然「大屋顶」有官方加持,在南京等地声势浩大且波及北京,但在当时建筑界,就已不乏质疑之声。

著名建筑学家梁思成认为,「大屋顶」建筑在理论和设计建造方面都存在明显的缺陷,「均注重外形的摹仿,而不顾中外结构之异同处,所采用的四角翘起的中国式屋顶,勉强生硬的加在一座洋楼上,其上下结构划然不同旨趣」。

在梁思成看来,中国古代建筑的优点在于其梁架式结构,与现代建筑的框架结构有很多异曲同工之处,并且「每个部分莫不是内部结构坦率的表现」,合乎现代建筑设计原则。生硬采用钢筋混凝土去模仿木构架建筑的具体形态,破坏了中式建筑的真趣味,是最不聪明的借鉴手法。

▍

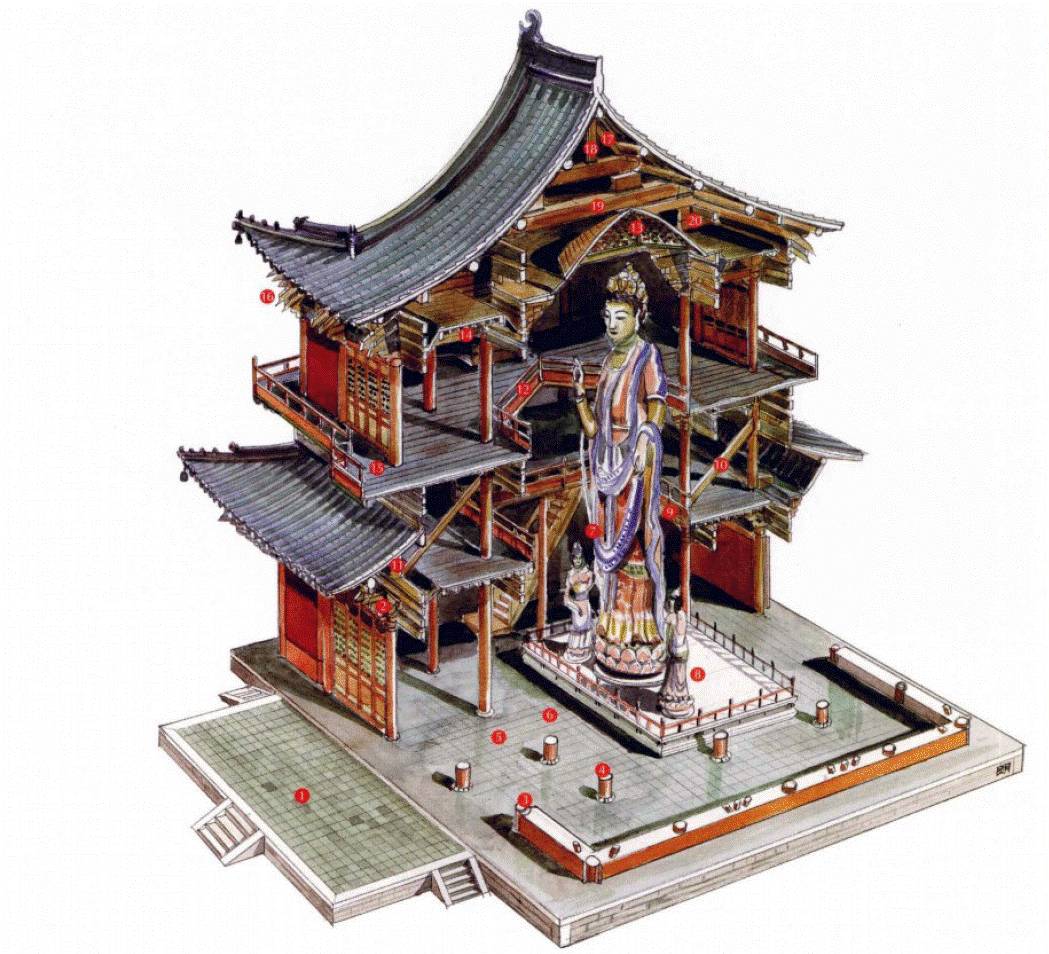

辽代独乐寺观音阁内部结构图。中国传统建筑以木材组织梁架结构,外部辅以墙壁砖瓦,如皮肉依附于骨骼,浑然一体。「大屋顶」就是梁架结构的重要外部体现。

同时,梁思成还指出,给近现代西式建筑强行加大屋顶在经济并不划算,「糜费侈大」,不适应当时中国贫弱的基本国情。

直到 1949 年后,梁思成等人的在「大屋顶」问题上仍然态度顽固。1950 年 1 月,梁还在营建学研究会上强调:「(大屋顶建筑)不伦不类,犹如一个穿西装的洋人,头戴红缕帽,胸前挂一块缙子,脚上穿一双朝靴,自己以为是一个中国人!」

不过,随着苏联专家的到来,梁思成们很快投降了。

50 年代初,大批苏联援华专家来到中国,其中也包括市政与建筑专家。

在当时特殊的政治环境下,苏联专家们理所当然地把持了中国建筑界的话语权,他们传达给中方的信息相当明确:采用民族形式才是社会主义建筑,坚决与资产阶级的现代主义建筑划清界限。

苏联专家们的意见,代表了苏联最高领袖的意见。早在 1935 年,在斯大林亲自指导下,苏联公布了《改建莫斯科市总计划的决议》,指出要以「民族形式」表达「社会主义的内容」。

随后设立的苏联建筑科学院,更明确表示要对「资产阶级的」现代主义建筑流派进行「歼灭性打击」。

这种环境下锻炼出来的苏联援华专家,当然执着于「民族形式」。如苏联专家维拉索夫就表示,他「看见上海就愤怒」,因为上海遍地西洋式建筑,缺乏民族风格,「很不进步」。另一位在清华大学指导建筑教学的专家阿谢普可夫,则要求学生「要像爱女朋友那样爱民族形式」。

至于中国建筑的民族风格是什么样的,苏联专家们也早已成竹在胸。1949 年 9 月,苏联市政专家组组长阿布拉莫夫第一次见到中方人员时,就专门嘱咐北京建筑要搞成西直门那样的「民族形式」,怕中方人员不懂,还在纸上勾画了一个箭楼的轮廓。

▍

拆除前的西直门箭楼

中共对苏联专家的意见深表认同,《人民日报》对建筑学界提出要求,在首都建设的建筑设计上「必须批判和克服资本主义的设计思想,学习社会主义的设计思想,特别是向苏联专家学习」。

从 1951 年开始,以梁思成为首的北京建筑学界开展了多次自我批判,

「痛悔过去误信了割断历史的建筑理论」,

将一贯认可的「国际主义」建筑和现代主义建筑风格都视为反动的、代表资产阶级的、世界主义的体现。

即便如此,北京建筑界还是对到底应该如何发扬民族风格表示了疑虑:「创造我们的新建筑。这是一个极难的问题。老实说,我们全国的营建工作者恐怕没有一个人知道怎样去做。」

然而建设伟大首都任务紧迫,大多数建筑师没有时间思考,还是照搬民国时期积累的成法,在现代钢筋混凝土建筑之上叠加斗拱和和「大屋顶」。

随着首都建设的推进,「大屋顶」铺天盖地推广开来。据统计,北京 1952 年的「大屋顶」建筑面积为 51000 多平方米,1953 年增加到 169000 多平方米,1954 年达到 220000 平方米,并且逐渐从公共建筑向民用建筑、工业建筑中蔓延。

随着工程量的增加,大屋顶建筑高成本的缺点逐渐暴露。由于施工复杂,建造和维护成本普遍较高,仅 1951 年开工的 13000 平方米建筑的建设成本就比普通平顶建筑高了 18%,每年的维修费用超过 1000 元。高昂的成本逐渐引起了高层的不满。

▍

1952 年建成的「四部一会」大楼,几个大屋顶共花费 30 多万元

▍

1952 年建成的地安门机关宿舍大楼,顶部 6 个亭子的工料造价达 54.6 万元

▍

1953 年建成的北京西郊专家招待所,大屋顶采用了价值五六倍于普通瓦屋面的琉璃瓦

更不凑巧的是,1953 年 3 月,革命导师斯大林同志去世,靠领袖个人审美偏好续命的「民族风格」建筑岌岌可危。

果然,1954 年,继任的苏联领导人赫鲁晓夫在全苏建筑工作者大会上严厉批评了建筑设计中的「民族风格」和浪费问题,彻底否定了斯大林时代的建筑审美。

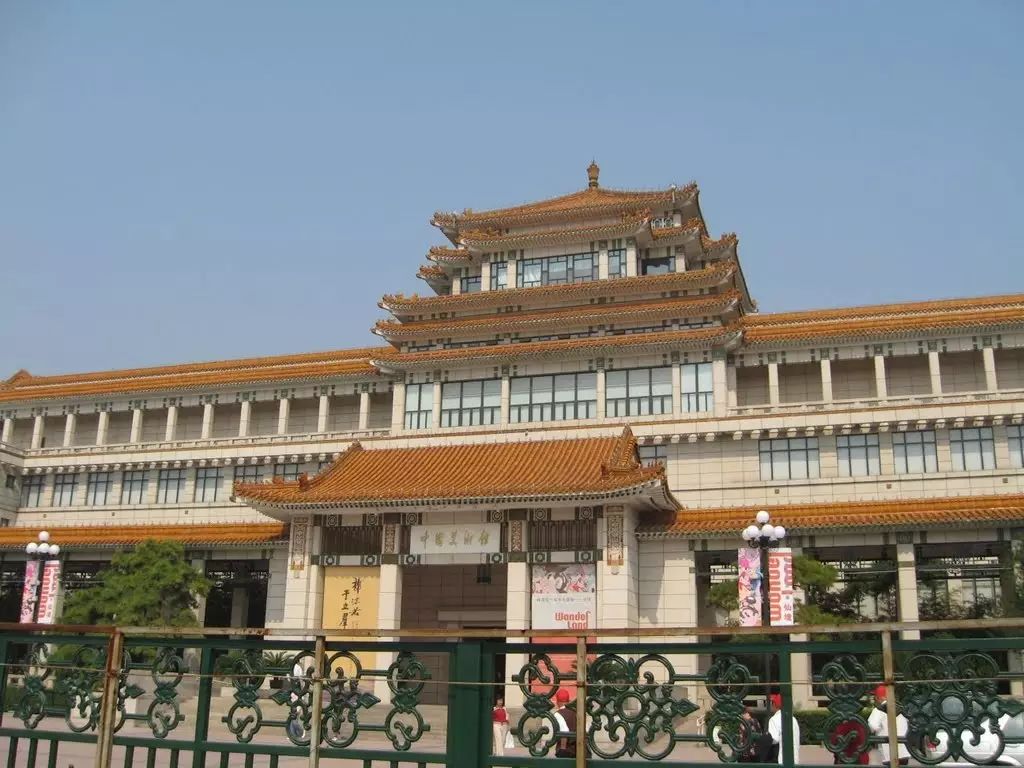

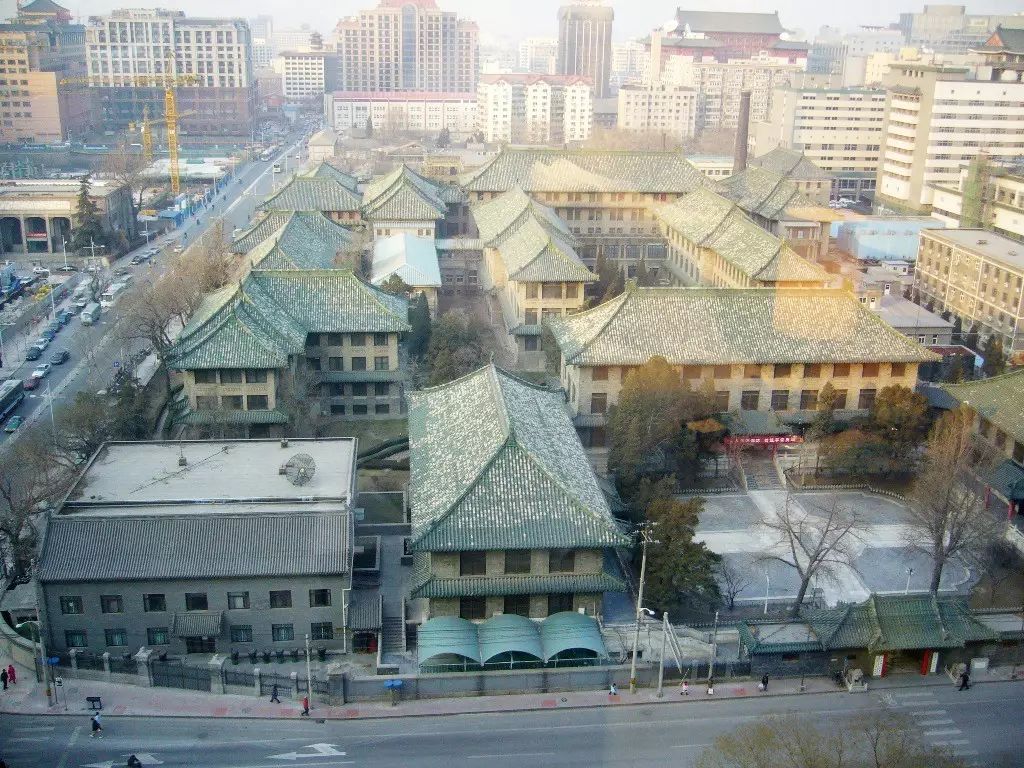

中共在意识形态上选择了跟进苏联。1955 年 2 月,建筑工程部召开设计及施工工作会议,以批判建筑设计中「资产阶级形式主义和复古主义思想」的名义,集中清算了「大屋顶」建筑风格,一大批专家、领导事后都作了检讨。

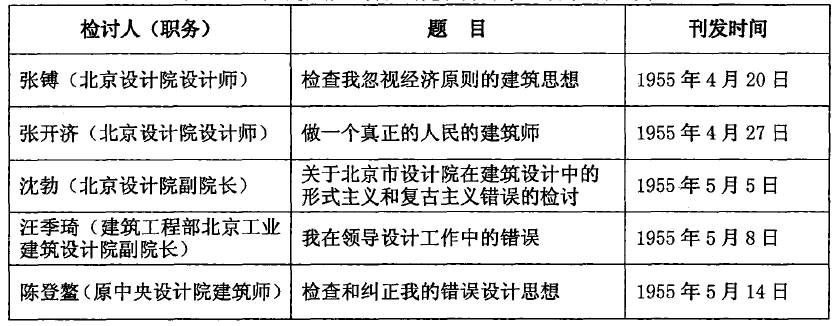

▍《人民日报》刊发的建筑界专家、领导的检讨书

作为北京建筑界的头号权威、「大屋顶」建筑曾经的反对者和如今的积极响应者,梁思成再次作出自我批评,沉痛表示「我所提出的创作理论……使得建筑界中刮起了一阵乌烟瘴气的形式主义、复古主义的歪风,浪费了大量工人农民以血汗积累起来的建设资金」。

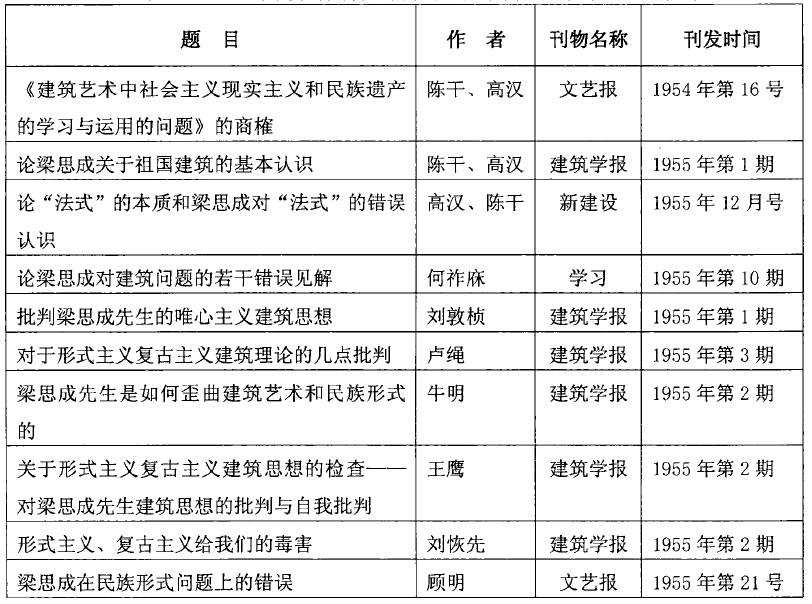

▍1950 年代中期部分公开发表的批判梁思成建筑思想的文章

梁思成接连被批,并不全是受时局所累。他从「大屋顶」的反对者变成最坚定的支持者,政治压力只是因素之一。

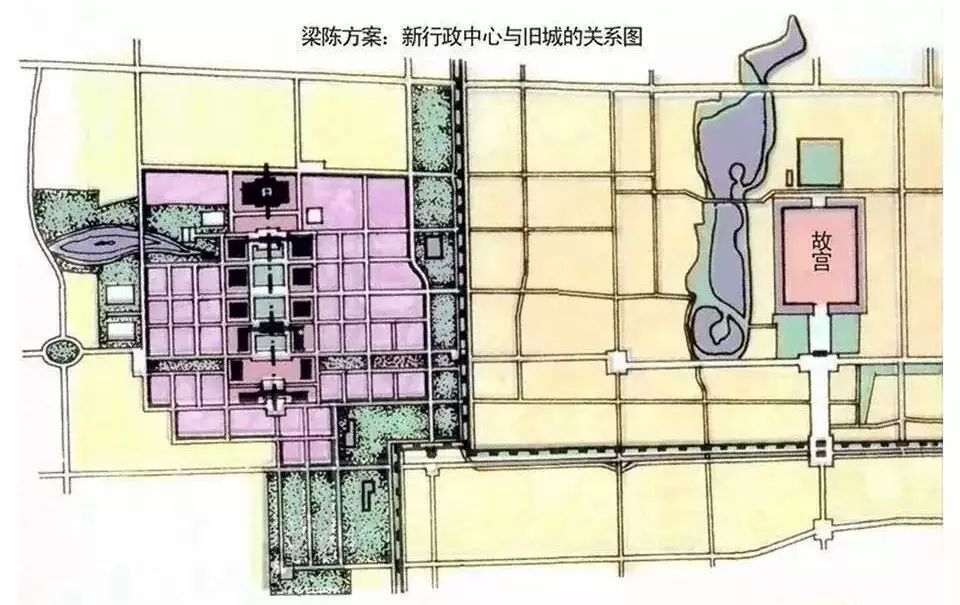

早在 1950 年 2 月,参与首都规划工作的梁思成,曾与另一位城市规划师陈占祥共同提出过一个关于北京的的系统规划方案。该方案借鉴当时世界较为先进的规划理念,提议整体保护北京旧城中心的文物环境,另在北京西郊月坛和公主坟之间建设首都中央行政区。

在梁陈二人看来,几百年历史积淀形成的北京旧城无比优美,容不得千奇百怪体量巨大的新建筑来损害旧城的整体风貌。

但在当时的形势下,这一提议难以得到采纳,首都行政中心还是按照苏联专家的建议,放置在了以天安门广场为中心的旧城核心地区。

在新建筑不可避免将要挤进旧城的情况下,梁思成等人退而求其次,提出限制建筑的高度,层数最好控制在两三层以内,总高不要超过故宫太和殿的高度,以维持旧北京整体的天际轮廓线景观。

梁思成的新建议也没有被接受,1952年建成的王府井金鱼胡同和平宾馆,层数达到了八层。

两次受挫后,梁思成再次退而求其次:新建筑为免不伦不类,要与周边古建筑环境和谐关联,因此须加盖中式「大屋顶」。此后。直到 1955 年大屋顶被批判为止,梁身为首都规划委员会副主任,要求新建筑的送审单位都加盖大屋顶。

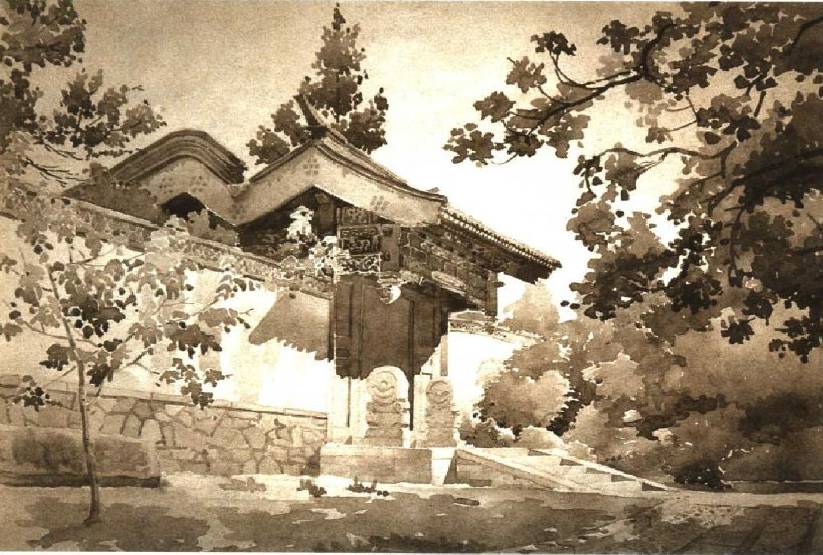

▍

梁思成 1955 年在颐和园养病时所作水彩写生,他曾坦言:「50 年代初所盖的『大屋顶』建筑,很少能达到我所想像的『美』的标准。

「梁思成路线」被打倒后,北京的建筑风格问题并未得出答案:不加装饰的现代风格是「资本主义」,加「大屋顶」又是「封建复古主义」,到底该盖什么样的房子?

答案在 1958 年揭晓。

为庆祝国庆十周年,展现建国伟大成就,北京决定建设一批庆典建筑,即「十大建筑」。高层明确指示,重大建筑仍要采用

「民族形式」,因此

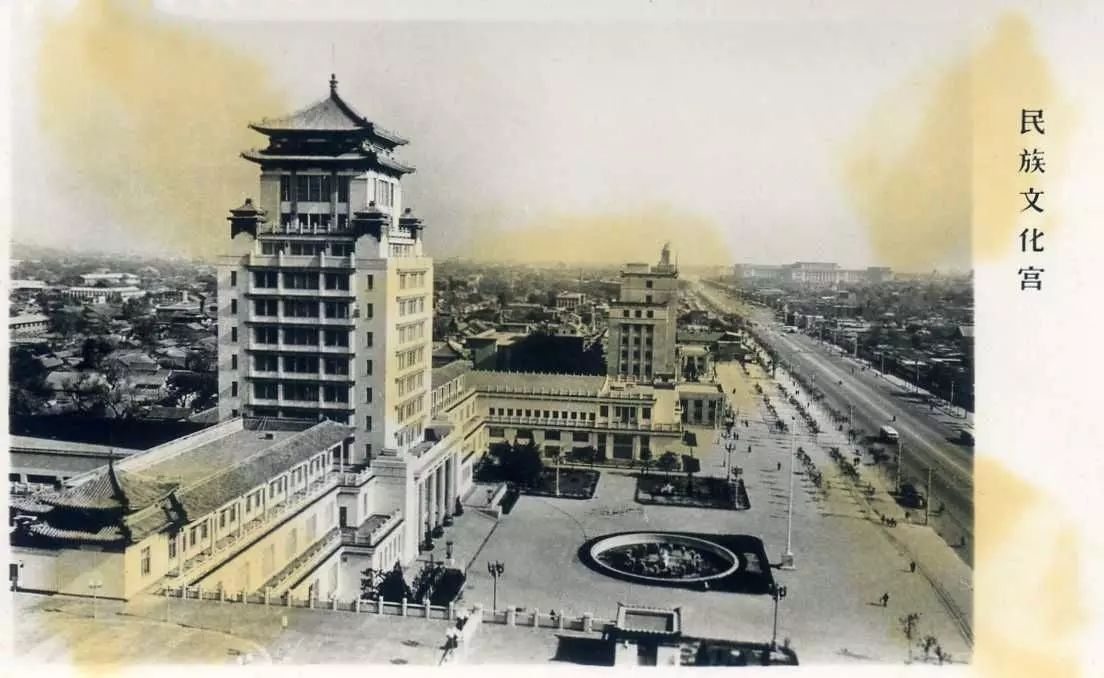

大屋顶建筑仍占很大的比例,如民族文化宫、全国农业展览馆、北京火车站等。其他建筑也或多或少带有传统装饰元素。

▍

民族文化宫

▍

全国农业展览馆

▍

北京火车站

不过,

「大屋顶」虽然是出自苏联专家的强硬要求和梁思成的

「退而求其次」,

在理论和设计建造方面也都不乏缺陷,但或许正因与老北京风貌较为贴合,长期以来也得到了北京市民的认可。

如文革结束后的 1988 年,经市民投票产生的「北京 80 年代十大建筑」中,大屋顶式的北京图书馆新馆得到了 173046 张选票,高居榜首。

▍

北京图书馆新馆

1994 年,北京市举办了「我喜爱的具有民族风格的新建筑」评选活动,经北京市民投票,产生的 50 栋当选建筑中,「大屋顶」形式的民族文化宫仍获得第一名,另外 42 栋建筑也明显采用或借鉴了传统建筑的屋顶造型。

直到九十年代,「大屋顶」建筑仍有大量营建。

▍

屋顶顶了五座亭子的北京西站,1996 年投入运营

▍

双安商场,1994 年开门营业

如今,想要在建筑上表现「民族形式」,手法早已趋于多元,并且设计者常不限于建筑专业人员。如 2007 年,北京某张姓教授在 26 层公寓楼顶造了座假山。