文 | 云也退

在最有名的集中营幸存者之一,埃利·威塞尔,去世一周年之际,他唯一的孩子以利沙写了篇短文回忆父亲。文中说,威塞尔一生都在书桌上“画一幅画,画的是他在锡盖图(Sighet)的童年”。锡盖图位于罗马尼亚西部的特兰西瓦尼亚,一个多民族混居的地区,威塞尔小时候就住在这里的一个犹太人聚居地;我不知道以利沙说的是一幅确指的画作,还是一个比喻,指的是威塞尔一直在把他被打碎的童年拼补完整。

不管是哪一种解释,因为威塞尔的缘故,今天的锡盖图已被建设成一个用于铭记犹太人苦难和缅怀死难者的地方。可以说,威塞尔是一个特别“合乎标准”的幸存者,他能以既富于感情又充满细节的方式来描述过去的事,他所描绘的故乡尤其接近人们对一个“失乐园”的想象,只不过乐园之失不是因为人类偷吃智果,而是因为邪恶外力的破坏:

“总有一帧照片在我面前,照片里是我所出生的那所房子。房门直通向院子。厨房。我想走进去,但害怕。我想看看这房子,就是从远处看看也好。我身上发生的所有事情,让我必须铭记那个地方。”

▲埃利·威塞尔出生地

1944年5月中下旬,大约有10000名锡盖图犹太人被送往集中营,埃利·威塞尔和他的父母姐妹都在其中。后来他和他的两个姐姐活了下来。战后,威塞尔多次回到锡盖图,想要重建与故乡和童年的联系,但是那里犹太人生活过的痕迹已经被抹去,使得返乡带来的苦痛感总是淹没了稀少的欣慰。

1963年,他在老宅的院子里挖出了一枚金表,这是他在15岁的时候从挚爱的爷爷手中接过的礼物——记忆复苏了,然而,这手表却是他能找到的仅有的家的证明;在老宅的一面墙上,1936年,他曾看着父亲亲手打进一枚钉子,用来悬挂一位犹太拉比的画像,三十多年后,这枚钉子仍在那里,却挂了一个耶稣受难像——老宅被别人给用了。“犹太人不仅被赶出了城,也被赶出了时间。”威塞尔写道。

威塞尔的成名作,是1955年出版的纪实文学《夜》,在书中,他写了16岁的自己如何在集中营里被迅速“催熟”——从童年时拥有想象和观念中惊醒,意识到美好的东西、美丽的梦想即便不是虚假的,也是不堪一击的。他目击的一场杀戮:纳粹士兵吊死了一个孩子。“我忘不了那个晚上,集中营里的第一晚,我的人生就此变成了一个长夜……我忘不了那些时刻,我的上帝、我的灵魂都被谋杀了,我的梦变成了土。我忘不了这些,即使我能和上帝活得一样长,即使我受到这样的处罚,我也忘不了,永远忘不了。”

《夜》是他挣扎十年后才写出来的书。在这十年里,用一个很文艺的说法,他不知道怎样去“安放记忆”,不管是集中营前的记忆还是入集中营后的记忆。他拒绝谈论个人经历,不过,他同著名的法国天主教小说家弗朗索瓦·莫里亚克结下了友谊。莫里亚克有一次把威塞尔比作“死而复生的拉撒路”,说威塞尔是一个囚徒,被囚禁在他过往的经历之中。

在西方童话或在中国的民间传说中,死而复生似乎总是一件好事,一桩发生在好人身上的真正的奇迹,相当于返老还童。然而,圣经中耶稣让拉撒路复生一事却有着很多更深、更严厉的涵义。耶稣创造了奇迹,但拉撒路并不是一个愿意重生的人,因为他所回返的仍是那个把他摧残而死的世界。在莫里亚克眼里,威塞尔就是这么一个不情愿的复活者:他因活下来而受的折磨更甚于一死了之。

莫利亚克思忖着该怎么帮帮这个比自己小四十多岁的朋友。后来他写道:“我,一个相信上帝即爱的人,面对那个年轻的发问者,我能给他什么答案呢?他曾在一个被吊死的孩子的脸上看到天使一般的悲伤,现在,他深色的眼眸里仍然保存着这悲伤的映像。我对他说了些什么?我有没有跟他说起过另一个以色列人,他的兄弟,耶稣——也许跟他长得很像——被钉上了十字架,然后这十字架征服了世界?”

他没有说。如果是一个成人目睹无辜的孩子死于毒手,他会有能力来解释上帝的“不仁”,但威塞尔是个孩子,心里装着一个完整的童年及其所包含的信仰,它们被生生击碎后是再也无法挽回。莫里亚克没有告诉他,“绊倒他的信仰的那块砖,正是我自己的基石”,没有告诉他十字架和人类苦难之间的契合。“我本该把这一点告诉这个犹太孩子。但我只能拥抱他,哭泣。”

不管他说了还是没说,威塞尔在看到老屋墙上挂着的耶稣圣像时,都不会感到安慰。对他来说,最致命的打击不是上帝不仁,让他绝望,而是他所拥有的“过去”破碎了。他试图恢复一个完整的童年图景,因此才成为记忆的囚徒。

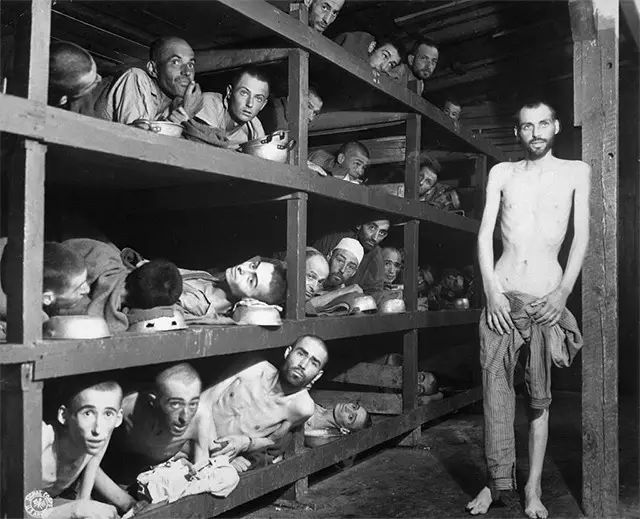

▲布痕瓦尔德集中营(埃利·威塞尔为地上2层的左起第7人,位在木柱旁,时年16岁)

威塞尔的读者都知道他的童年情结有多重。童年是与黑暗对立的光明,是与破碎对立的完整,是与现实对立的梦想,童年是一片殖民者到来之前的处女地,是他在想要快乐起来时最先调动的资源。威塞尔从来不是一个愤世嫉俗的人,不会像那些善于哲思的人一样,将从天而降的厄运看作一个群体的“原罪”的结果。他的童年就是被玷污的清白,被劫掠一空的金矿。

威塞尔的《夜》最初以法文发表,随后他到了美国,给特拉维夫的一份日报Yedioth Aharonot(可译作“最新消息”,如今是以色列最有影响力的一份保守派报纸)担任驻外通讯员。他在时代广场上被车撞了一下,情绪低迷,生活也很艰辛,不得不给好几份杂志写专栏和小说。1957年,《最新消息》的编辑到美国,来纽约看望他,开车带他四处走了一个多月,大散其心。其间威塞尔最难忘的经历之一,就是去了迪斯尼乐园。

“我不知道是否有一个伊甸园在等待着进入来世的成年人,不过,我知道此世有一个伊甸园是给孩子准备的。我知道,因为我亲身看过了这个天堂。我刚从那儿回来,才跨过它的门,才离开这个魔法王国——人们所说的迪斯尼。我在向它告别的时候,第一次明白了那句法国谚语‘离开就是死去一点点’的真正意思。”

这个时时刻刻都在哀婉自己堕入地狱的童年的人,在这里看到了童年的天堂是什么样。他在给一份意地绪语媒体写的专栏中倾心赞美迪斯尼乐园的好:“迪斯尼乐园仅用了一年零一天就建成了,你一想到这么大的工程能在这么短的时间里完成,就会相信造物主真的只用六天就创造了世界。……是的,他没有帮手,但他是上帝啊!说到上帝,我还不清楚我们是否必须感谢他创造了世界和人类,但我确信所有去过沃尔特·迪斯尼的天堂的孩子们都会无尽地感谢他建造了迪斯尼。”

他把最高的颂词献给了沃尔特·迪斯尼,把他看作一个救世主一般的人物,他说,迪斯尼做了世上最大的善事,就是让一个人在其童年得到他理应得到的一生中之最美好的经历。他在这里看到的一切都是好的,不仅孩子大人在欢笑,就连幕后的工作人员都得到了上好的待遇。他举了马为例:“每匹在迪斯尼乐园工作的马一天都干不到四个小时,一周顶多工作六天,在很多很多国家,人们做梦都想要这样的工作条件。”

这都是真心话。如果说,威塞尔在集中营里死过了一千次,那么迪斯尼乐园就把在他身上死掉的那些孩子给复活了,因为尽管笑容都在别人脸上,他却也可以像想象自己的死一样,想象这是自己的复生,复生,并带着分毫无损的记忆。在这篇专栏的结尾,威塞尔像一个初学作文的学生似的来了个“升华主题”:“今天,我参观的是迪斯尼乐园,更是我的童年。”

本文原标题:《埃利·威塞尔与被打碎的童年》

·END·

大家 ∣ 思想流经之地

微信ID:ipress

洞见 · 价值 · 美感

※本微信号内容均为腾讯《大家》独家稿件,未经授权转载将追究法律责任,版权合作请联系[email protected]