👆

懂不懂艺术都能看懂的

象外

🌕

🌫

☝🏻

孙逊是一个当代艺术家,我猜在他年轻还没学佛法之前脾气没现在这么好,所以有时候要回答记者反反复复地提问:

“您这作品想要表达什么?

”

有时候可能也会觉得挺恼的。

他说自己常常拿一句诗和记者打一个比方:“‘

大漠孤烟直,长河落日圆

’你听过吗?你说这句诗在表达什么?它在说‘大漠’吗?‘长河’吗?‘孤烟’吗?‘落日’吗?‘孤烟是直的’、‘落日是圆的’吗?都不是”。

——在我问他为什么选择王维的诗《使至塞上》作为今年和上海玻璃博物馆当代艺术项目“退火”合作的展览主题时他和我说起这层关系。

我笑了,觉得他刚好给了我关于这次展览很想说的一个启发点。

是啊,

如果我们在“大漠孤烟直,长河落日圆”里看到的只是“大漠”、“长河”、“孤烟”、“落日”的话,那在这次展览中看到的就只是“玻璃”、“钢筋”、“铁球”

——

它们组合在一起到底是想表达什么呢?

依次为孙逊作品《边属》细节图

依次为孙逊作品《边属》细节图

我估计不只是记者,很多观众肯定也依然想要这么问。

我们是怎么理解诗的呢?

我们又要怎么理解当代艺术?

或者,我们为什么要读诗呢?为什么要去欣赏把一堆“铁球”、“玻璃”和“诗”以一种抽象的、主观的方式组合起来的当代艺术呢?

孙逊《塞上》展览现场

“在很多当代艺术的展览馆都在想方设法把大众引进来的时候,你们作为一家在我看来在注重大众体验、互动、推广上做得很好的展馆为什么会想要把当代艺术引进来?以我的经验,可能大众眼中你们馆里那些更精美的玻璃艺术品才是‘艺术’,当代艺术可能会被认为‘什么鬼’”,采访那天我问上海玻璃博物馆的馆长张琳先生。

张琳先生那天穿着一条破洞牛仔裤,一件黑色锃亮的设计款衬衫,回答:

“一开始我的理解也觉得艺术应该是被人欣赏的,视觉上给人观感的东西,慢慢地我觉得其实不是这样,那可能是艺术的初级阶段。”

最早听说玻璃博物馆是看一个上海艺术圈的朋友在朋友圈发说带她女儿看遍了上海各大艺术展馆,小朋友点评还是最喜欢玻璃博物馆。

上海玻璃博物馆会受到孩子喜欢一点也不意外。它专门为儿童设立了儿童玻璃博物馆,在这个馆里所有的物件摆放都是以小朋友的尺寸打造的——大人要去欣赏那些bling bling的玻璃艺术必须要俯下身去。

“不要做一个止于研究、展示、教育功能的冷冰冰的机构,要做一个注重观众体验,拉近与大众距离的综合空间”,

从一开始,馆长张琳就很明确。

上海玻璃博物馆成立于2011年,是一家由上海轻工玻璃有限公司发起并资助建立的非盈利私立博物馆。它的前身是上海玻璃仪器一厂,随着城市发展产业升级停止了规模化生产,将工厂改成了工业园区。

张琳大学学的就是玻璃,毕业后进入了玻璃工厂,工作十年后因为制造业衰落开始转做进出口贸易。在这期间他游历各国,参观了世界上100多家的博物馆,萌生了建玻璃博物馆的念头:“上海可能是中国最早进入后工业时代的城市——作为曾经最大的工业城市,其最大特征是创造物质,人们对物质的追求可能大于对精神的追求,那时候的上海并不需要这样的博物馆;但进入后工业时代之后,人们对精神的追求渐渐大于对物质的追求。”

金牛座的他开始思考如何打造一个“后工业时代的博物馆”。

“互动体验型社区化博物馆”,最后,他的答案是。

从2011年只有一个主馆,占地2000平方米,这几年玻璃博物馆一点点改造升级、有序扩建展馆和业务,目前已经发展到拥有伽蓝画廊、Keep It Glassy、儿童玻璃博物馆、玻璃迷宫、设计新馆、当代艺术馆、原生态工厂等主题展馆和体验区的占地20220平方米的主题园区。

从2011年到2019年的博物馆发展展示

你能

在这里

看到科学:关于“什么是玻璃”,我第一次了解到原来关于玻璃的结构其实还没有定论,目前只是有两种最著名的学说:“晶子”和“无规则网络学说”。

看到历史:关于中西方玻璃的历史,关于丝绸之路上的玻璃贸易,玻璃艺术的发展,以及近代的上海玻璃工业发展进程等。

还有从日常生活到科技前沿的各类玻璃工艺、玻璃设计、玻璃艺术。

关于它有多亲民,我必须提到这点:你甚至可以在里面办婚礼!正儿八经能可以提供宴席那种。博物馆的主页上这样介绍这个业务:“它将文化与时髦进行着磨合,在沪上婚庆市场开辟独具风格的‘文化婚宴’”……如果说前面还只是一个重视体验的综合性博物馆的一般方式,“打入沪上婚庆市场”这一点真的让我感慨果然是上海人做事的方式——专业又务实。

之所以花这么长的篇幅介绍玻璃博物馆的整体样貌,是希望大家能理解我前面提到过的疑问:既然都已经做到这么大众、亲民、好看、务实了,为什么还要务虚地引入当代艺术呢?

上海博物馆退火项目往届艺术家合作作品

上海博物馆退火项目往届艺术家合作作品

刘建华《碑》 © Shanghai Museum of Glass

“退火”是玻璃博物馆与当代艺术家以玻璃为主题的一个跨界合作项目。

“退火”本身是玻璃制造过程中的最后一道工序——在激烈的高温燃烧后,玻璃需要经过缓慢的降温才能最终成型。这也是玻璃制作中一个让人紧张、充满期待的随机性与不可预知性的环节。

我原以为“退火”的概念是给当代艺术家的一个委托命题。但不是,我被告知馆方给了艺术家非常大的自由,除了需要用到玻璃之外没有任何限制。

但这个项目

对博物馆来说

本身是一种退火”退火“,

“我认为当代艺术是未来博物馆发展的一个方向,这个环节过了,我们就能给观众一个比较完整的体验“,张琳说。

“一开始我也是懵里懵懂地去接触当代艺术”,2013年,他邀请现任“退火”项目艺术总监李力女士,筹备以玻璃为主题的当代艺术项目,2014年邀请了张鼎作为第一位参与此项目的艺术家,举办了首场项目成果展——《黑色物质》。

“感觉这个蛮好玩的,但是做了以后呢,又感觉‘哇,这个好贵啊,好像也没啥意义’”,理工出身的馆长耿直地说——“因为对一件事情的理解是一个过程。我们停了一年,去看很多展览,看了很多当代艺术的生态圈,慢慢感觉,我们应该继续坚持下去做。这个其实会让博物馆有灵魂,有未来。”他最后顿了顿。

他提到他对门口挂着的“退火”项目过去与艺术家林天苗合作的作品《暖流》的理解:“人身体里的血液,它转的方向其实和社会转的方向其实是不同的,但慢慢地他们会达到一种平衡,她想表达的是人的个人意识和公共意识之间的一种平衡。”

林天苗《暖流》 © Coordination ASIA

林天苗《暖流》细节图

“ 我们希望参与‘退火’项目的艺术家们能够坚持对未来何去何从的思考和对科学与艺术相互交融的拥抱与接纳,真正创作出让身处后工业时代的公众有所思考、有所触动的灵魂之作”,在“退火”项目的前言里,他这么说。

朴庆根是本次参展的另一名艺术家,来自韩国,

在过去的十多年中,一直以影像为媒介进行创作,在他过往的创作中,他的线索一直沿着

韩国过去几十年的工业历史、军役创伤,以及流行文化的心理机制进行。

“‘退火’之所以希望选择对玻璃兴趣,但是又有距离的艺术家是因为在有距离的情况下,才不会给材料设置边界”,

根据“退火”项目艺术总监李力介绍。

作为一个以“镜头”(它本身也由玻璃制成)工作的艺术家,

朴庆根在这次的创作中选择“质疑影像艺

术家在创作中的主观性”,探索

“观看”背后更为复杂的权利和欲望机制

。

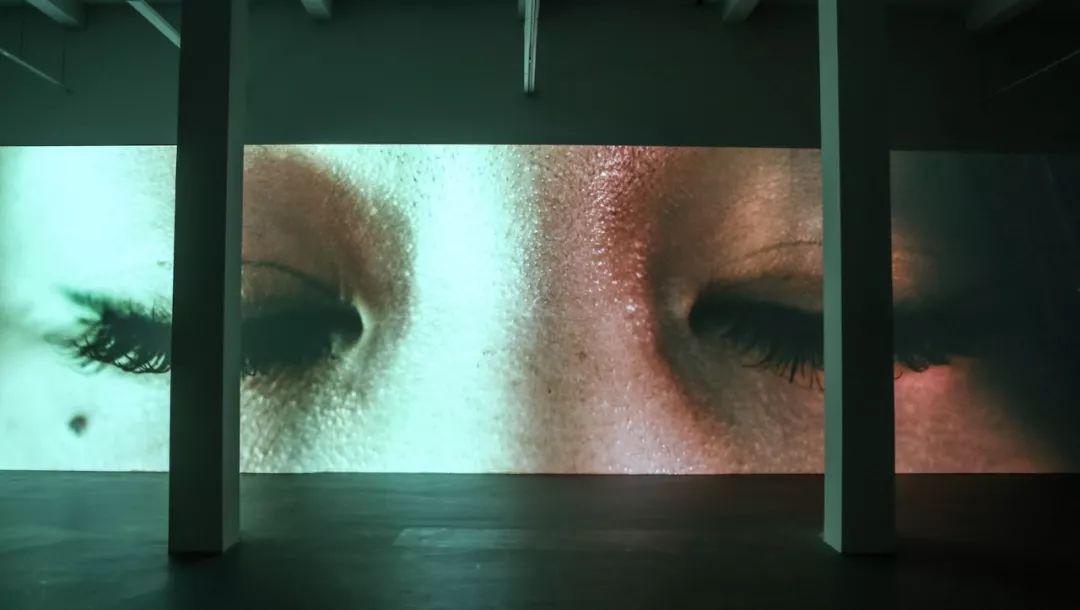

视频截图 © 朴庆根

在此次展览中,朴庆根运用了大量的动态玻璃机械装置,让这些抽象的装置在空间中旋转、变换。

对于我最关心的“观众说看不懂怎么办?”朴庆根的回答是:“感受,我希望观众能有所感受”。

艺术家朴庆根

媒体预览那天,他穿着工装,用慢慢悠悠带着点少年感的韩国英文向大家介绍:“比起技术,我更关心玻璃带给人的情绪感受,对我来说,我觉得玻璃上的矛盾特质很吸引人,因为它既是美丽的,又是危险的——这像我对女性气质,尤其是东亚女性气质的理解。“

在他的这次展览中,除了玻璃装置以外,他还创作了一部最新的影像作品与玻璃装置相对应,他挑选了一对双胞胎姐妹(尽管意外地姐姐来不了了,最后还是妹妹一人分饰两角)作为主角,二者在镜子前不断凝望“自我”,希望用视觉象征的方式希望描绘“女性”与“观看”的潜意识的心理动机。

“我是我的镜子”展览现场

“我和我身边的女性关系都会有点紧张”,他继续慢慢地说,“因为在儒家文化主导的国家,尤其是韩国这种非常男权主义的国家,男性和女性的关系比我们想象的要复杂。我能感觉到作为一个女性,她们总是需要制造一种两面的‘自我’,一面是她们希望被认为的‘自我’,一面是更安静的自我。“

视频截图 © 朴庆根

”因为我不是女性,事实上我是在用男性的眼光在看待女性气质,我能理解其中的复杂以及它引起的问题,但我希望尽可能诚实地表达关于女性气质我的感受。“

“我觉得影片最有力量的点是在结尾,女主角凝视镜头,质问她是谁,也质问来自我的凝视。”

❝

指着

月亮

的

手指

我曾经采访过孙逊,在那次采访的两个半小时中,他的话题从佛教哲学跳到成语故事,又从成语故事跳到人生体悟、绘画经验。

他和我们讲佛法中“性”和“相”的区别——性是本质的,相是表面的;画画,画的是“性”不是“相”,大芬村画得像,但不是艺术;你可能觉得性有好与坏有高低之分,但其实性是唯一的,不分别。又讲“言语道断,心行处灭”,佛学主张不二,但语言却是二元对立的系统,所以讲佛祖讲了49年法,最后却说自己不曾言一物。

真实的东西是无法言表的,世界上的表相都是隐喻。

虽然我后来在文章中写,我那天其实并没有完全跟上他跳跃的思路,但那天获得的直观的感觉、印象、氛围明显影响了我,我隐隐约约能感觉到,他的人生、经历、性格和思维方式是怎样和

他的作品

统一在一起的。

艺术家孙逊

可能也正是因为这个,虽然他在玻璃博物馆展出的是他第一次用

玻璃和钢铁创造

的装置作品——和他过去常见的动画影像作品相比更加抽象,我却似乎能从那口“铁锅”一样的装置,铁球缓慢移动,最后突然撞向铁锅上架着的玻璃的方式;下面撒的像茫茫雪地一样的盐粉;爆炸式的黑色物质;紫色的闪烁着又美又虚幻的光芒的一环扣一环的圆球等等细节中感觉到,“啊,这就应该是孙逊的作品。”

可能是因为我了解了一些他的人生故事。我知道他出生在东北一个衰落的工业重镇。他长久以来都对生活有种不实的感觉。他怀疑一切既有体系。他认为知识为谎、历史为谎、艺术本身为谎——只不过不同的是艺术是一种合法的、知情同意的虚构。

可能也正是这些经历让他对王维的诗有所感触,他向我描述《

使至塞上

》给他的感觉:“疏离、无奈、没有归属感,

‘如鲠在喉‘——就像玻璃给人的感受那样

。”