李零

好大喜功,集为怨府,盛极而衰,喜极而泣,这样的故事,历史上太多了。

1

[法国] 热拉德·德·维利埃等《巴列维传》,张许苹、潘庆舲译,北京:

商务印书馆,1986年。

此书译自

Gérard de Villiers with Bernard Touchias and Annick de Villiers, TheImperial Shah: an Informal Biography, trans. from the French by June P. Wilson and WalterB. Michaels, Boston-Toronto: An Atlantic Monthly Press Book and Little, Brownand Company, 1976

。

这是伊朗伊斯兰革命前,法国人写的巴列维传。

巴列维王朝是个波斯王朝。前面的恺加王朝是个突厥王朝。

恺加王朝,有点像

中国的清朝,晚期腐败无能

,北方是俄国人的势力范围,南方是英国人的势力范围。

巴列维王朝只有两个王,

礼萨·沙·巴列维

(

Reza Shah Pahlavi

,

1925—1941

年在位)和穆罕默德·

礼萨·沙·巴列维

(

Mohammad RezaShah Pahlavi

,

1941—1979

年在位).

老巴列维(

1878—1944

年),出身草莽,是个

袁世凯

或

张作霖

式的人物。他是从一名俄国人训练的哥萨克骑兵旅的小兵一步步爬上来,最后投靠英国,赶走俄国顾问,推翻恺加王朝。他的偶像是土耳其的

凯末尔

。

他想做强人,但在列强面前,强不起来,只能仰人鼻息。

凯末尔

第一次世界大战

,伊朗遭土耳其入侵。土耳其战败后,波斯名义上获得独立,实际上沦为英国的“保护国”。

1917

年,十月革命爆发后,尽管

列宁

宣布废除一切不平等条约,但形格势禁,为了对付列强的围剿,不得不按对手的游戏规则办事,反以民族解放、民族独立作突围手段和安全屏障。

1918

年,英军占领伊朗全境。

1920

年,苏联红军追击白军,在伊朗的吉兰省登陆。伊朗共产党与

库切·汗

(

MirzaKuchek Khan

,

1880—1921

)领导的丛林游击队联合,驱逐英军,建立吉兰苏维埃社会主义共和国,是为伊朗的“红色革命”。

1921

年,这一革命被英国支持下的老巴列维镇压,就像

1927

年

蒋介石

在中国干的一样。

第二次世界大战

。伊朗苦英苦俄久矣,对自称雅利安人之后的德国颇有好感。战争爆发后,伊朗宣布中立,不肯按英、苏两国的要求,断绝与德国往来。

1941

年,英、苏以伊朗亲德为由,出兵占领伊朗,逼迫老巴列维退位,由小巴列维继任,并把老巴列维放逐海外。英国人说送他到阿根廷,其实是送他到非洲。他先到毛里求斯,后到约翰内斯堡,

1944

年死在南非。

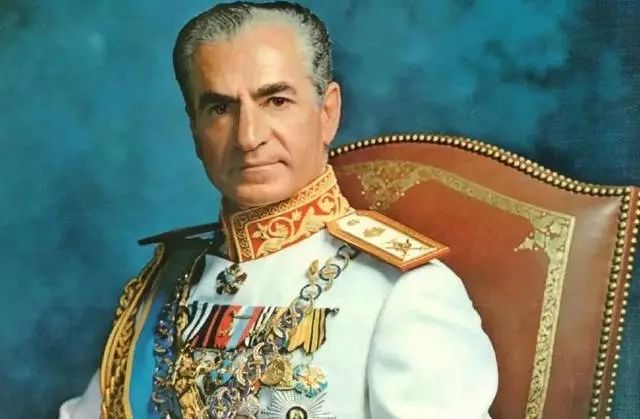

小巴列维

小巴列维(

1919—1980

),从小接受西方教育,比老巴列维更加亲西方,希望借西方之力达成伊朗的民族复兴,但结果仍如他的父亲。

战后,在苏军支持下,伊朗共产党一度成立过阿塞拜疆自治共和国和库尔德斯坦自治共和国,成为冷战格局下大国博弈的一个焦点。1946 年,苏军撤出伊朗,小巴列维收复阿塞拜疆省和库尔德斯坦省,统一全伊朗。

1951

年,伊朗首相

摩萨台

宣布石油国有化,驱逐英国技术人员,指望美国帮伊朗开采石油。小巴列维深感大权旁落,有被废黜的危险,也转而求助美国,美国担心伊朗共产党坐大,投靠苏联,

1953

年应英国军情六处要求,在美国中央情报局的策划下,发动阿贾克斯行动,把

摩萨台

赶下台。

1963

年,经过十年准备,小巴列维在伊朗发动“白色革命”,实行土地改革,推动世俗化和现代化,触犯了神职人员的利益,也引发了各种社会矛盾。这一改革为

1979

年的“黑色革命”埋下了伏笔。

作者对小巴列维的评价,很能体现西方人一贯自以为是(以自己为是非标准)的“政治正确性”。

请看全书结尾。作者说,传主靠

萨瓦克

统治,太专制,太独裁,越搞现代化,政权越危险,因为他不相信知识分子,禁止言论自由,说不定哪天就下台。好像问题全在言论自由。

巴列维家族回顾以往,看法正好相反,认为问题坏就坏在西方的指手画脚和他们的舆论导向。

2

[伊朗] 穆罕默德·礼萨·沙·巴列维《我对祖国的职责》,元文祺译,北京:

商务印书馆,1977年。

此书译自德黑兰图书翻译出版社

1971

年版(

1960

年初版)。作者

穆罕默德·礼萨·沙·巴列维

是巴列维王朝的第二个国王,

1941

年登基,

1979

年被伊斯兰革命推翻,流亡海外,先到埃及和摩洛哥,后到巴哈马、巴拿马和墨西哥,

1980

年死于埃及。

此书写于“白色革命”前。

请看第一章《古代和现在的伊朗疆域》,作者讲了很多令他自豪的“伊朗第一”,如郁金香、风磨、骰子、马球、开心果(阿月浑子)、苜蓿、桃子、茉莉花、水仙花、酸奶、希拉酒、太阳钟、天文台、计时表盘、盘尼西林(据说是

伊本·西纳

的发明),特别是伊朗的治国之术(

居鲁士大帝

、

大流士一世

和

薛西斯一世

等),行省和驿道,诗歌(

费尔多西

、

萨迪

和

哈菲兹

等)和宗教(琐罗亚斯德教、摩尼教和什叶派的伊斯兰教)。他说,“远在发现新大陆以前几百年,欧洲人把饭撒在地上用手抓食的时候,伊朗人已经用勺和刀在雅致的绘有图案的器皿里用餐了。

除中国而外,伊朗文化不愧是世界上最古老而悠久的文化。

即使说我国文化在某些方面比中国更胜一筹,恐怕也不算夸口”(第

8

页)。

伊朗现代史,王权、教权和共产主义是伊朗国内的三股势力,老百姓只能在这三股势力里转磨磨。

恺加王朝时,沙俄支持恺加王,英国支持立宪派。老巴列维推翻恺加王朝,代表的是立宪君主制。所谓立宪君主制,其实是军人专政。

西方国家对这三股势力的态度向背是决定伊朗发展走向的关键。

对西方国家来说,王权(或军人专政)、教权是两种可能的选项,共产主义不是选项。只要不是共产主义,什么都可利用。

3

[伊朗] 穆罕默德·礼萨·沙·巴列维《白色革命》,郭伊译,见上《巴列维传》附录。

此书是据

1971

年波斯文版翻译。译后记说,作者还有一本书叫《走向伟大的文明》(

1970

),未见。

这是

小巴列维

的代表作,目的是宣传他的改革理念

,包括土地改革、森林和牧场的国有化,出售国营工厂的股份作为土地改革的基金,工人拥有工厂股票和分红,修改选举法,建设知识大军、卫生大军、开发大军、公正之家,等等。

白色革命的第一条是土改,土改得罪教权,这是巴列维王朝覆亡的重要原因。

4

[伊朗] 穆罕默德·礼萨·沙·巴列维《对历史的回答—前伊朗国王巴列维回忆录》,北京:

中国对外翻译出版公司,1986年。

此书译自

Mohammad Reza Shah Pahlavi, Answer to History, Stein & Day Pub,1980

。

这是

小巴列维

流亡海外时写的回忆录。

小巴列维和老巴列维的共同点是反共、亲西方。

他在“二战”中登基,但主要生活于冷战时期。冷战时期,选边站队,决定一切,他选择了美国。

1979

年,伊斯兰革命爆发,作者流亡海外,下场跟他老爹一样。

他在书中抱怨,“我在位时曾认为我与西方的联盟是建立在实力、忠诚和相互信任的基础上的,大概那种信任是用错了地方”(第1 页)。

他被西方无情地抛弃了,像许多西方代理人一样

(前有蒋介石、

李承晚

、

吴庭艳

,后有

萨达姆

、

卡扎菲

、

穆巴拉克

)。

回忆往事,他最恨摩萨台和所谓“不光彩的红黑同盟”(人民党和宗教势力结盟),也后悔选错了朋友,一厢情愿跟美国跑。

这场革命,全靠一边倒,反苏反共,投靠美国,推行西化,但事与愿违,引起的强烈反弹反而是告别美国和回归传统。

5

[伊朗] 阿什拉芙·巴列维《伊朗公主回忆录》,许博译,楠柯校,北京:

新华出版社,1984年。

此书译自

Ashraf Pahlavi, Faces in a Mirror, Memoirs from Exile, New Jersey:Prentice-Hall,1980

。这是她流亡海外时写的回忆录。

作者

阿什拉芙·巴列维

(

1919—2016

)是小巴列维的孪生妹妹。

老巴列维曾强迫妇女摘面纱,认为面纱不是《古兰经》的规定。她的女儿是在这种环境下长大,难怪成为一位积极投入政治的女权主义者。她曾参与伊朗的外交活动,包括出访苏联、美国和中国。她见过

斯大林

、

赫鲁晓夫

,见过

杜鲁门

、

马歇尔

,也见过

周恩来

。她对苏联印象不太好,对中国印象比较好。她说,“我曾公开赞成伊—中接近和联合国接纳中国”(第

194

页)。

作者认为,

在伊朗推行现代化,没有权力的高度集中不行

,明智的做法,只能靠伊朗

2500

年的君主制,不能靠西方的民主制,否则分裂,否则赤化。

这位伊朗公主有个印象,

中东政局似乎是个怪圈

。

西方国家总是利用中东乱局,翻手为云,覆手为雨,今天支持这个,明天支持那个,以

维护它们认为最合适的世界秩序,而中东国家也总是利用这些大国的态度向背,为自身争取生存空间,希望有一天能摆脱它们的控制和摆布,因而“始则联合,继则反抗、革命,而后对它失去幻想的基调,在中东政治的格局中屡见不鲜,这种格局过

去和现在都周而复始地有规律地出现”(第

7

页)。

回顾以往,很多事情都不可思议。伊朗在脱贫致富的“大跃进”中,不是已经很富了吗,为什么反而爆发革命?她说,“我们发表了乐观的讲话,制定了雄心勃勃的发展计划,在某种程度上给了人们太多的希望,超过了我们能兑现的程度。如果说我们未能兑现,那并不是我们不管、不关心,而是因为我们不完全理解

突如其来的财富并不能使我们国家复杂的问题一下子就得到解决

”。

巴列维时代的伊朗女性

她对

西方的舆论导向

也耿耿于怀。西方国家总是以家长、老师和裁判自居,他们以自身为标准,认为自己永远有资格批评“不如己者”。特别是美国的傲慢、无知和自以为是,推翻任何一个政权,都不需要太多的理由。翻脸不认人,那是再正常不过。

比如巴列维政权最招人恨的莫过萨瓦克。她说,这个组织经常受到美国媒体和国内自由派知识分子的攻击,“但实际上萨瓦克是我们和美国朋友合作的产物。萨瓦克的情报人员是中央情报局训练的,也得到了以色列秘密警察

莫萨德

的一些帮助。它的主要职能是帮助国王防范共产党的渗透,这是几十年来伊朗经常面临的一个大祸患。萨瓦克在第一任主任

铁木尔·巴赫蒂亚尔

领导下做了第一次调查,破获了打进军队中的一批共产党分子。如果没有把他们查出来,他们就可能发动军事政变,在伊朗建立左翼分子的政权”。尽管“后来萨瓦克的形象很不好,可我认为与其他国家的反谍报组织或秘密警察相比,不论是以色列的莫萨德,或是法国的外国情报和反间谍局还是英国的秘密情报局,萨瓦克并不更好,也并不更坏”(第

144

页)。

她认为,

很多西方媒体对伊朗政治的报道都充满谎言和谣言。

她见过斯大林(斯大林送她一件黑貂皮大衣),也见过赫鲁晓夫。

她回忆,有一次她同赫鲁晓夫谈话,“他警告我,

伊朗选择美国做朋友是不明智的

,有一天我会发现他的话是对的。后来,他在和一群记者谈话时更进一步说,

伊朗好比一个苹果,它一旦熟了,就会落到苏联人手里。

当时伊朗报纸强烈地谴责了他的这个言论。如今君主制遇到了严重的危险,赫鲁晓夫的话不幸而言中了”(第

196

页)。

流亡中,她跟小巴列维在美国见面,回忆过去,有点后悔,“在不同的时期里我们曾有不同的抉择。我冥思苦想,假如我们在三十年前听了斯大林的话,假如伊朗选择了北方的邻居而不是西方的邻居做朋友,情形又会如何呢?

这种结盟的代价可能十分昂贵,但今天伊朗人民也许不必生活在经济混乱又面临分裂危险的国家里。

当然,这只是一种假设,一种没有答案的智力测验的难题”(第

212

页)。

伊朗,像冷战中的中东各国一样,是意识形态冲突和大国争霸的受害者。

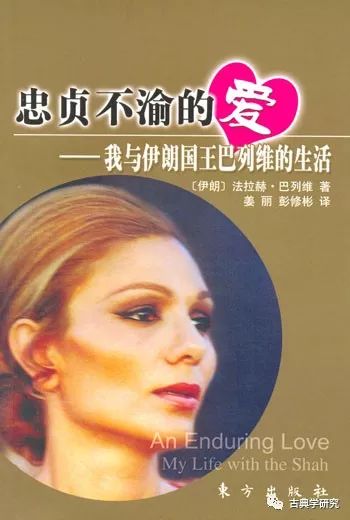

6

[伊朗] 法拉赫·巴列维《忠贞不渝的爱—我与伊朗国王巴列维的生活》,姜丽、彭修彬译,北京:

东方出版社,2006年。

此书译自

Farah Pahlavi, An Enduring Love: My Life with the Shah, New York: Hyperion Books, 2004

。

作者

法拉赫·巴列维

(

1938

年生)是小巴列维的第三任妻子,

1961

年加冕。她也参与过伊朗的很多外交活动,包括访美、访苏、访华。阿什拉芙·巴列维访华是

1970

年,她是

1972

年。她对苏联和中国的印象与阿什拉芙·巴列维相似。

1979

年,伊斯兰革命爆发,她随丈夫流亡海外。

1980

年,小巴列维死后,定居美国。这是她在美国写的回忆录。

这位伊朗王后也是女权运动的支持者。

“白色革命”后,伊朗国力提升,开始热心操办大型文艺活动,借以提升伊朗的文化影响力。

1971

年的伊朗建国

2500

年大典,巴列维王后是主要操办者。此举在西方媒体颇受批评,她在书中做了辩护。

本书最后一章,也就是第十九章,是讲她丈夫死后的事。

1980

年,皇太子

礼萨·巴列维

(

Reza Pahlavi

,

1960

年生)在埃及继大统,领导海外的流亡人士。她说,“主要抵抗组织在法国、英国和美国,但德国和土耳其也有一些”,

所谓“抵抗组织”就是王朝复辟势力。

小巴列维和夫人

1981

年,

里根

任美国总统,她才获准移居美国。她说,她特别喜欢

密特朗

。

商代、西周,收留逃亡者是备受谴责的事。但到春秋,

重耳

出亡类的故事却屡见于《左传》。

现代国际政治,收留流亡者是家常便饭。

列宁

曾经流亡,

孙中山

曾经流亡,

霍梅尼

也曾经流亡。

西方固有保护反对派,留作后手的传统。但里根上台前,美国却拒绝巴列维入境,害怕影响人质危机的解决。

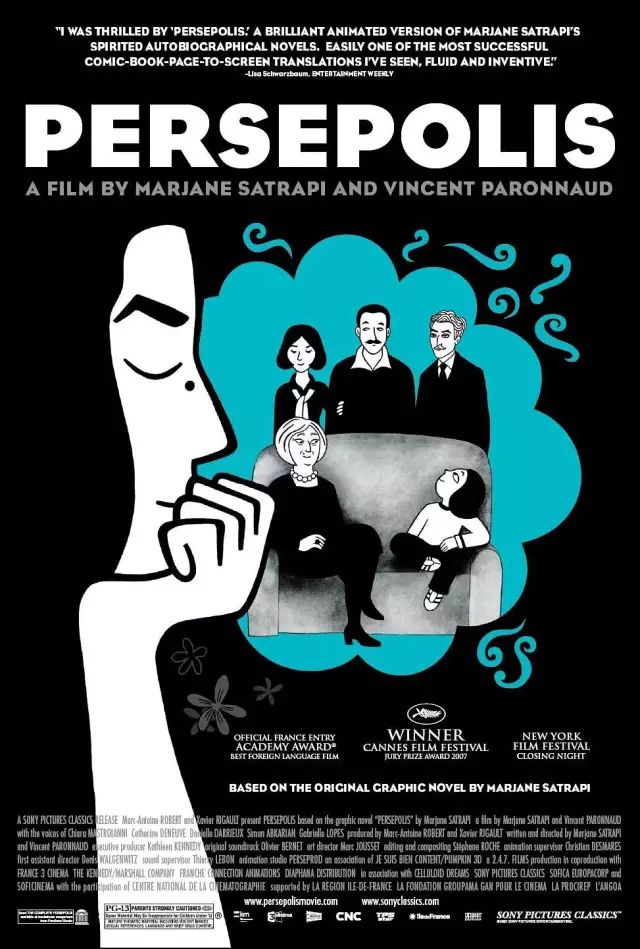

7

[伊朗] 玛赞·沙塔碧《我在伊朗长大》,马爱农、左涛译,北京:

生活· 读书· 新知 三联书店,2006年。

中文本由香港三联书店提供,译自

Marjane Satrapi, Persepolis, Panthen

,

1994

,

2007

年改编成一部动画电影。

作者

玛赞·沙塔碧

(

1969

年生),生于伊朗,移民法国。书名

Persepolis

是小巴列维举行伊朗君主制

2500

年大典的地方,代表伊朗,中文本翻译成《我在伊朗长大》。

我写过一本小书,叫《何枝可依》。《我在伊朗长大》就是讲伊朗人的“何枝可依”。读上面的书,政治家尚且如此,何况百姓乎?

伊朗是个文明古国,但近百年备尝屈辱,跟中国一样。

三种革命,红色革命、白色革命和黑色革命,全都闹过了,该尝试的全都尝试过了。一个小女孩,从她爷爷奶奶那里听故事,什么都知道,眼前的事,她也历历在目。这种故事,让所有中东国家的人都感同身受。这个小女孩在伊朗长大,待在伊朗,不自由,出国;出国,受歧视,回国;回国又不满意,还是出国……

人必须选择,又别无选择,总是没辙想辙。

今天,我们才对“难民”二字有了一点儿体会。

过去,我们以为“难民”就是在本国不自由因而逃离本国投奔自由的人。

现在我们才知道,那些故意把别人的国家打烂搞乱,迫使他们逃离家园的人,不是别人,正是这些

所谓自由国家的人。先杀后救,不过是他们自导自演的同一出戏。

电影《伊拉克史诗》讲伊拉克人民的不幸遭遇,跟伊朗非常像。

世界上的文明古国,全都灾难深重。