我有时也会服务一些世俗意义上的成就者。他们受困于过度紧绷的生活节奏,虽然前来求助,还是很难接受让自己放松。一部分的困难来自于这样一个想法:

放松等同于某种精神上的懈怠

。

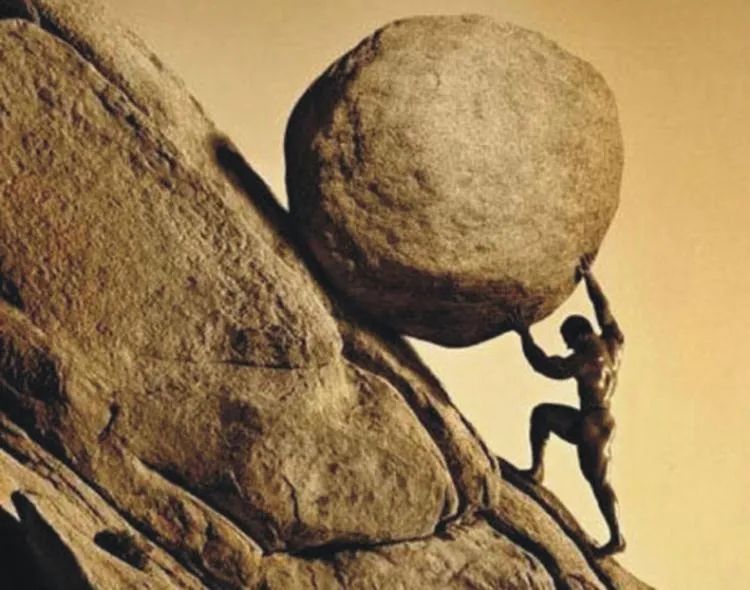

我常用来帮助这些人的一个隐喻是:

要学会比从前的工作更加用力。——有节奏地用力。

节奏产生于工作和停顿的交替进行。要用力,也要休息。休息不足,过去被认为是拼尽全力的表现,这个隐喻正好相反:

不休息的人不是在真正努力。

因为得不到休息,就不得不一直留力。

努力的多少,和成果没有线性关系。每天工作一小时,有一份产出,但工作10个小时,回报就能有十份吗?不可能,人会疲倦,甚至会逆反,本来一小时能完成的工作索性拖到明天。动辄加班的打工人,看上去每天十几个小时的劳动时间,其实一大半都在摸鱼,因为超出负载,因为愤愤不平。

缺乏休息的努力,往往是低效的重复

。

低效又让人更加不愿意休息,这是一个恶性循

环。

跳出这个循环,需要勇气。先要让自己停下来。有蓄力空间才会带来更充分的发力。无所保留,

淋漓尽致,

品质上精益求精。

如果你有过这样

的经验,你一定能理解

:

越到尽全力

的程度

,休息

越是必不可少

。

真正的努力常因为

触及一个人生理和精神的极限而不得不停止。某种意义上是筋疲力尽,绝不是靠意志力之类的东西忍一忍就能过去。

但凡还能勉为其难地坚持,说什么「不累」,那就是还有余力,还可以达到更用力的程度。

我以前也说过这事:我实习期做心理咨询的时候,可以6个小时连续见来访者,上午见3个,下午再3个,见完一个紧接着下一个,不累。不见得体力有多好,而是不用力,轻拿轻放,聊到哪里算哪里。想到马上要见下一个来访者,也不敢多用力。——

现在我同样做一小时咨询,张力要强得多,情感和技术上都更深入了。同时也是真的累。做完一个咨询,有一两个小时都在整理,放空,有时还要出门溜达一圈,一天下来做

4个就到了

极限。

用力,停顿,多用力,多停顿。

做任何事,都需要给自己找这样一个

节奏。

我能用两

个小时写完这篇文章,但我可以拿出一整天。

这一天时间不再想着做其他事。除了写这篇文章,其他都是拿来浪费的:看书,散步,喝咖啡。不是偷懒,而是为了让我更投入写这篇文章。我的精神越是饱满,这两个小时产出的质量就越高。

不同领域的节奏不一样,有的按天算,有的按小时,还有的以分钟计。长跑运动员和短跑运动员的节奏天差地别,但规律不变:

人都有极限。

先要了解极限的存在,再以合理的方式规划它。

即使是以耐力著称的马拉松运动员,也必须在日复一日的练习中间,留出足量的空白。或者不如说,正因为是专业运动员,才会对自己的体能有明确的感知,并给出精准到近乎于吝啬的分配。

适时而停,是好好用力的一部分。

有人说,我不缺休息啊,一直都没做什么事,却从来没有精力充沛过。——原因也简单,不做事的时候,并不是真的「什么都不做」,

都用在焦虑自己「该做点什么」上了

。就像那些

冗长而低效的加班,

有效工作的时间也许不到两小时,剩下的时间看手机看视频,到处晃来晃去,却不能说是在休息,只是用「看起来很焦虑」的方式摸鱼,或者,是用焦虑「不该摸鱼」的方式自我折磨。

这里说的休息,是真的什么都不做,有时间也不用,眼看它被浪费掉。不焦虑,也不自责。

你能为自己留出这样的时间吗?

看上去容易,其实很难。经常有这样的来访者,说自己每天都在休息,再小的事也做不了。我的建议常常就是,你继续休息好了,从周一到周日,全部时间都用来休息,一周最多只能工作一小时,到点必须停,剩下的时间再想工作都不可以。来访者说这还不容易吗,这些年我都是这样过来的。

——行啊,那就试一试看。

然而做不到,他们往往发现自己没法真的不做事,忍不住要突破我给的限度(这也是好事)。

从这里开始,他们就会寻找自己的节奏。

少不是好,但也不是越多越好,而是有节奏才好。你也可以尝试一下这种经验:规划一段什么都不做的时间,停下来,纯粹地休息。绝不是懈怠,不妨把它看成一种学习,一项挑战:

允许一段

时

间流

过而

什么都不发生,在蓄力的同时承受这份

安静的重量。这是为了学习找到用力的节奏。

想要更努力的人,需要这种学习。

另——

本来文章已经写完了。闲来无事听

得到App,听到今天的《贾行家·文化参考》,贾行家老师介绍摄影师王太平的工作,有一段精彩极了:

没什么捷径,就是每次毫无保留地把自己拍到筋疲力尽,把一切想法都压榨出来,直到站都站不稳的地步。摄影苦就苦在这里,但每次真把自己的大脑和身体逼到极限,他的内心就会随之变得特别安静,特别幸福。而且每次拍完,他会马上进入复盘。摄影是遗憾的艺术,但每次感到遗憾变少,都会增加成就感。