摘要:网络社会已然成为当今社会的主要特征。青少年是网络生活的重要参与者,亦成为网络暴力的主要受害群体。如何有效干预并减少青少年的网络暴力行为成为学界研究焦点。国内网络暴力干预措施研究偏重理论架构和对策建议,干预措施的实证研究暂付阙如,西方社会的干预措施实证经验研究较为丰富。本文尝试运用系统地图方法对西方社会青少年网络暴力有效干预措施的相关文献进行综述,以地图结论呈现有效干预措施及其研究证据,结果显示教育类、家长参与类以及综合类的11种干预措施均对减少青少年网络暴力行为有效,其效果体现在青少年意识认知层面的改善以及网络暴力行为的减少。这些研究成果对中国相关研究与政策制定有一定启示意义。

关键词:网络社会;青少年;网络暴力;干预措施

“以信息技术为中心的技术革命,正在加速重造社会的物质基础”[1]。卡斯特基于对信息技术革命的基本判断,认为网络社会成为继农业社会、工业社会之后的新社会形态,西方社会与中国社会不可避免地经历了网络社会崛起的过程,进而面临由社会发展变迁引起的社会冲突与矛盾,网络暴力就是这一背景下产生的社会矛盾新形式。人们利用网络技术快速拓展交往空间,交往行为亦由传统的身体在场的现实交往转为大量的身体缺场的虚拟交往,这种隐匿身体与身份,信息飞速流动的网络空间为网络暴力的滋生提供了土壤。青少年群体作为社会未来发展的潜在力量,他们既是网络暴力的产生者,又是网络暴力的受害者,面对网络暴力缺乏完备的应对风险能力,极易受到侵犯。西方社会面对该问题如何应对?西方有关青少年网络暴力的有效应对措施研究,对于我国应对青少年网络暴力问题具有一定的启示意义。

自2007年底第一代全屏智能手机诞生以来,用户上网更加便利,互联网和智能手机成为构成网络公共社会空间的重要基石。网络购物、网络金融、网络交往、网络文娱等网络行为异常活跃。这些变化充分表明,网络化的信息社会是活生生地呈现在人们面前的新社会形态[2],亦如卡斯特在《认同的力量》一书中的论断:“信息技术革命和资本主义的重构,已经诱发了一种新的社会形式—网络社会”[3]。社会生活网络化的大规模展开,引起社会很多复杂的变化,由新科技引发的社会负面影响值得关注。其中一个普遍现象就是网络暴力(学界存在诸多网络暴力相似名称,如网络欺凌、网络霸凌、网络欺负、网络暴力等,在本文统一称为网络暴力现象),其定义为个人或组织以信息与数字媒体为载体旨在伤害他人反复实施的具有侵略性的主观故意行为[4]。网络暴力有双重含义:即网络暴力的受害者与网络暴力的施害者。青少年既是网络暴力的受害者也是网络暴力的施害者,但主要是受害者。

2006年,广东开平中学女生遭同学强奸与凌辱,事后受辱视频也上传至网络,迅速在网络流传,给受害女生造成严重伤害[5],引发社会广泛关注。无独有偶,2009年上海90后女生“熊姐”暴打同龄人的视频也在网上疯传,事后被打女生遭受创伤,同时网民也对“熊姐”进行人肉搜索与谴责,使得“熊姐”无法正常上课与生活[6]。上述网络暴力案例不在少数,王卫东据中国教育追踪调查数据指出校园的网络暴力发生率达到了14.5%[7]。还有关于中国部分大学生网络暴力行为发生现状调查显示有39.01%的人参与过网络暴力[8]。可见中国青少年网络暴力已十分普遍,且对参与者影响深远。有学者在研究中指出网络暴力会对青少年产生长期的心理伤害,如丧失自信、沮丧、脾气暴躁、学业成绩下降、逃学等,严重的还会引发校园暴力或导致自杀[9]。

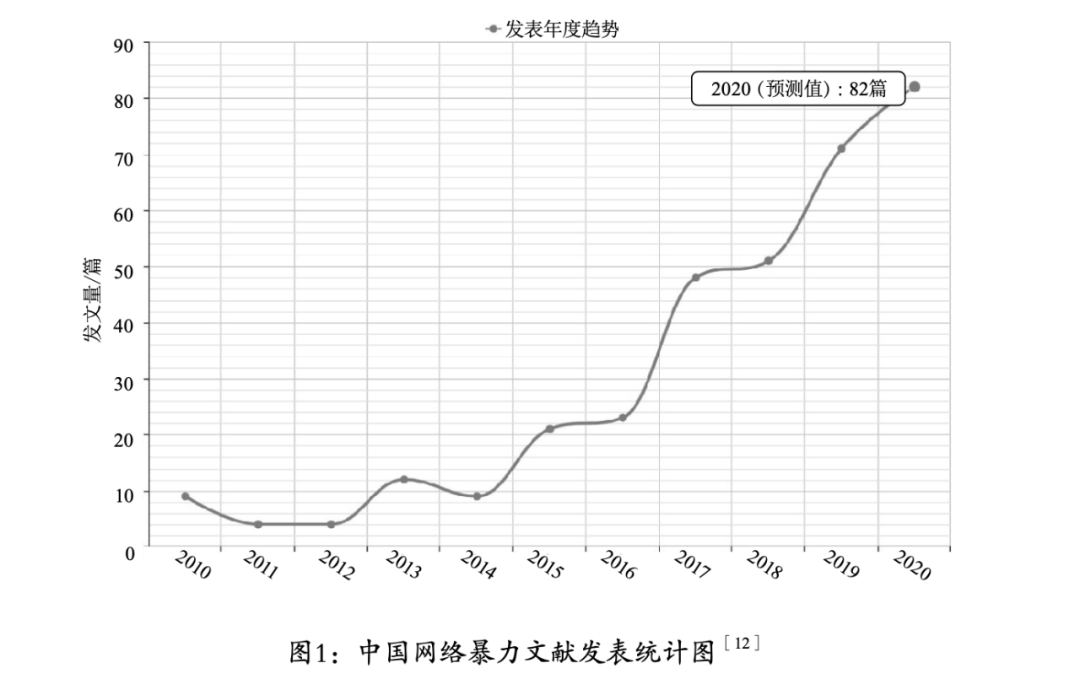

我国的政府治理与法律规制对于青少年的网络暴力问题的认知与管理则相对滞后,远不及学界的重视程度。2020年,《第45次中国互联网络发展状况统计报告》显示青少年网民群体已高达44.7%[10],网络暴力问题仍未被纳入报告进行研究。网络暴力在法律上也未做明确界定,相关刑事责任也是依据现有法律规定做出解释[11]。自2010年始,我国网络暴力发表文献已汗牛充栋,且呈现出逐年递增的趋势(如图1)。但主要聚焦于网络暴力现状调查、成因分析与对策研究、国外相关研究综述等方面,应对措施的实证研究尚付阙如。

西方社会对于青少年网络暴力应对的实证研究较为丰富,成果颇丰,可供我国学术研究与政策制定提供借鉴,但国内学界偏重对西方应对措施的经验方法介绍以及综述政策举措,这类研究不能很好地回答何为有效的青少年网络暴力干预措施的问题。因而本文尝试运用系统地图(Systematic Map)方法[13],对西方社会应对青少年网络暴力的有效干预措施进行归纳,以期最大程度展现有效的干预措施及其证据,从而全面了解何为有效的干预措施,希望借此对我国制定相关举措时有所启示。同时将对系统地图新方法进行反思总结。

本研究采用系统地图的方法回答研究问题,系统描述和展现西方学界在应对青少年网络暴力的干预措施方面的研究成果。系统地图方法是一种利用现有研究来了解特定领域研究活动的广度、目的和范围的可行性方法[14]。系统地图研究方法可以整理、描述和编码与主题问题相关的现有证据,最大限度展现该主题下可信度较高的所有研究,有着严格、客观和透明的过程,从而避免传统文献综述的潜在偏见,可为学者了解当前研究进程提供证据。地图绘制分三个阶段进行。首先设定纳入标准—PICO(P—群体,I—干预,C—比较,O—结果)。之后需要从相关数据库中寻找满足PICO纳入标准的研究。然后进行研究筛选,以选择符合条件的研究进行绘图实践。按此流程,我们绘制了可用于减少网络暴力的干预措施的证据地图。最后以概述现有证据的结果呈现,以回答“减少青少年网络暴力的有效干预措施有哪些?”的研究问题。

1.入选标准—PICO

P(Population群体):所选研究的参与者是10~19岁之间的青少年,年龄间隔涵盖大多数国家对青少年年龄的界定,范围覆盖小学到高中,亦有部分可能是大学生。

I(Intervention干预):本研究主要涉及校园和家庭的干预措施。青少年成长过程有两个主要的生活场域—学校和家庭。因此,包括网络教育课程—以安全和负责的互联网使用为主的减少风险性的线上行为的教育课程—以及限时上线的家长控制措施。

C(Comparison比较):干预措施的效果将以横向和纵向的方式展示。横向研究即对比应用减少网络暴力干预措施的结果与未应用的结果。纵向研究将说明“干预之前和之后”或干预措施效果随时间推移的变化情况。

O(Outcome结果):结果应通过人的变化来揭示。可能包括互联网使用的安全意识或知识的主观变化,安全使用网络的客观行为变化及焦虑和抑郁等心理态度变化。

本文重在向西方发达国家学术撷英,仅包括在经合组织(OECD)国家开展的研究。所有选定的研究均已英文出版。研究发布年份从2008年开始至2018年。

2.搜索策略

搜索研究的数据资源均来自公开数据库和互联网资源。数据库有:PsycINFO,PsycLIT,PubMed,JSTOR,ERIC,Cochrane Collaboration,ASSIA。互联网资源:谷歌学术网站和其他相关网站。所有资源均通过线上访问获得。搜索策略遵循入选标准

(PICO)延伸的搜索字符串,在标题、摘要和文内标题中进行关键字搜索。

例如:关键词可为网络暴力(cyberbullying),网络暴力受害者(cyberbullying victim),网络暴力施暴者(cyberbully perpetrator),年轻人(young people),学生(students),青少年(adolescents),干预(interventions),预防(preventions),教育(education),网络教育(cyber education),行为改变(behaviour change),知识(knowledge),项目(program),滥用网络(cyber abuse)。

搜索字符串由入选标准(PICO)发展形成。

搜索字符串排除了结果和比较项目,仅保留群体和干预字符以及“网络暴力”标题,以接收更多符合条件的文章。

关键词的同义词或相同的入选标准字符将取代以前的字符。

例如,“滥用网络”代替“网络暴力”,“青少年”代替“年轻人”。

网站搜索过滤器工具用于限制结果输出。

文献类型选择“学术核心期刊”和“同行评审”的类别,以使搜索结果更具体和相关性更高。

3.筛选记录

根据文章标题和摘要进行筛选确定研究。获取符合入选标准(PICO)研究的全文以进行下一步研究工作。若标题和摘要中的信息被确定与研究目的明显无关,则排除研究。搜索结果产生了1374篇文章,其中仅29篇被认为符合初选标准,并下载获取全文。

4.确定研究

符合初选条件的研究在进行全文评估后确定最终入选研究。在29篇进入全文筛选阶段的研究中,有9篇文章被确定为包含了显示减少网络暴力干预措施效果的研究。总共20篇研究文章被排除,其中有7篇文章原因是研究未进行实践或进行有效性评估。另有3篇文章因研究评估干预措施的风险因素被排除。由于参与者的年龄或研究设计不适合本研究的目的以及无法获取全文、重复研究等原因,10篇文章被排除。

数据库搜索结果收集1374个研究。仅有9个研究满足全部入选标准被选定。1篇文章使用系统评价方法来评估和总结干预措施的效果。有8篇文章采用了对照实验或准实验研究的形式以支持其研究结果。所有9篇研究均有学校环境的干预措施,均显示干预措施对青少年安全使用网络产生一定积极影响,共计11种干预措施项目。故而有效干预措施为这11种措施项目,即I-SAFE课程项目、Missing计划、HAHASO项目、“媒体英雄计划”、网络计划2.0、校级网络使用宣传与网暴预防、ABV4Kids、低风险行动、无陷阱计划第三版、网络友好学校计划以及KiVa计划。

1.研究基本特征

系统筛选后共9篇文章被用于系统地图,有效干预措施11项。研究基本特征如下:从出版时间来看,入选标准的出版年限始于2008年,最终纳入研究始于2011年,且有增长趋势,可见干预措施的研究存在一定滞后性,但在学界仍逐渐得到重视。地理特征为在欧洲国家开展研究为主,美洲次之。在研究设计方面,以实验研究为主要形式,其中随机对照组实验与准实验设计各3组,随机对照实验与追踪调查的混合方法2组。对应地,获取的一手数据占主导,二手数据仅有1篇。数据类型上定性数据较少,存在1篇定量与定性结合的研究,其余均为定量数据。人口学特征方面,初中学生群体为研究主要焦点。在干预措施类别方面,9篇文章中的11项方案都直接或间接使用了教育干预。只有2项措施为综合应对措施结合教育、父母参与以及朋辈支持。干预时长也以长期干预为主(总时长超一个月为长期)。

2.干预措施及结果

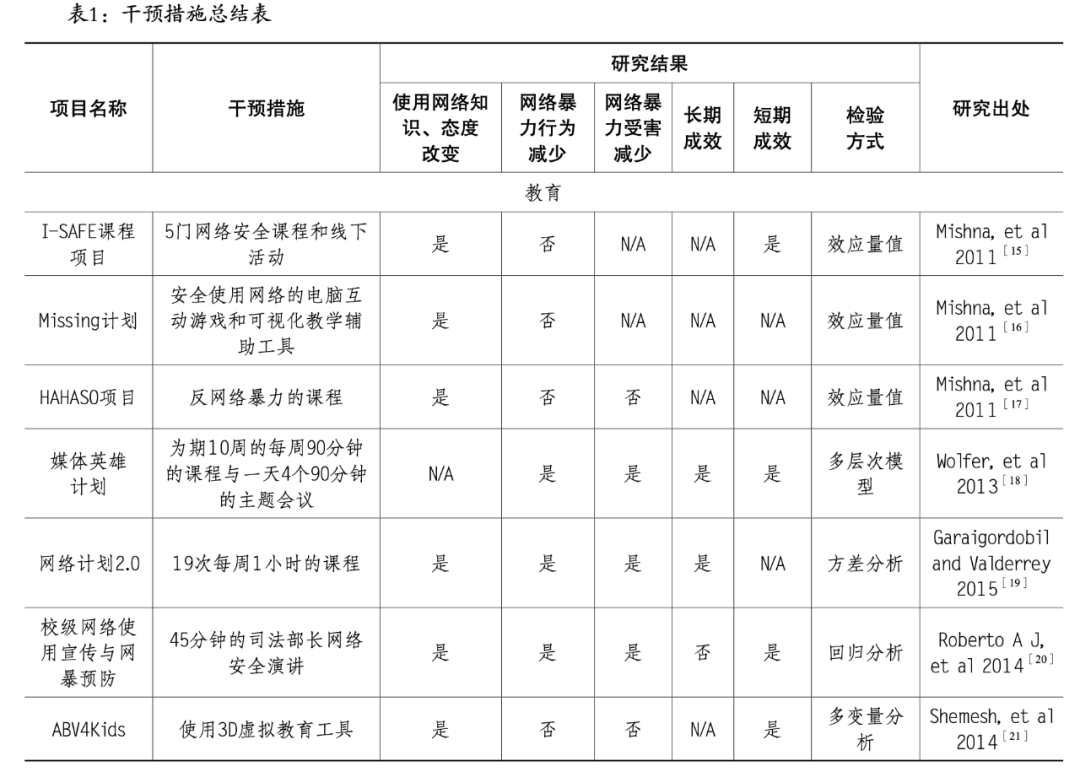

教育类、家长参与类及综合类干预措施,共计11项干预措施项目均为减少青少年网络暴力行为的有效干预措施,教育类共7项,分别为:I-SAFE课程项目、Missing计划、HAHASO项目、“媒体英雄计划”、网络计划2.0、校级网络使用宣传与网暴预防、ABV4Kids;家长参与类有1项即低风险行动;1项朋辈参与措施:无陷阱计划第三版;剩余2项为综合类干预措施,包含网络友好学校计划和KiVa计划。具体内容见表1:

I-SAFE课程项目包括5门以法律知识、安全互联网使用知识、风险管理为内容的40分钟课程和多个线下活动。Missing计划包含为学生提供交互式计算机游戏(提供安全的互联网使用知识)和教学辅助工具

(如视频、海报和指导手册)。HAHASO项目根据“帮助,自我保护,幽默,避免,自述,拥有”反霸凌策略的原则,由研究人员教授学生反暴力课程。“媒体英雄计划”由长期措施(持续10周的每周90分钟教育课程)与短期措施(4个90分钟的主题会议)组成。网络计划2.0由学生学习期间的19个1小时相关课程组成。校级网络使用宣传与网暴预防为亚利桑那州司法部长的45分钟网络暴力预防演讲(30分钟社交网络安全促进与15分钟网络暴力预防)。ABV4Kids(儿童和青少年反欺凌村)计划建立一个线上虚拟的反欺凌村和议会,随后加入研讨会或展览和主题辩论等活动。低风险行动包含1小时课程和家庭作业任务。无陷阱计划第三版内容是在校园范围内进行朋辈教育者培训、同龄教育领导者课程和互联网预防的指南,例如,讨论社交网站上减少或反击网络暴力的行为。网络友好学校计划包括了教师和网络领导者(朋辈)为期两年的培训还有学生和家长的培训。KiVa计划包含增强对施暴者、受害者和旁观者身份了解的课程和电脑游戏以及父母或同伴对受害者的支持。

由措施的具体内容可以看出三大类干预措施的特点。教育类干预措施主要有四点特征:首先,以学生在校期间增加相关教育课程为主,所有教育活动在校完成。其次,只有学校老师参与具体干预措施实施,是干预措施的唯一执行者,亦是改变青少年网络暴力行为的教学引导唯一力量。再者,各个措施教育手段固定。教育类虽有多种不同的学习形式,每种措施仅固定一种学习形式,或进行课堂教育,或观看演讲、相关视频,抑或组织线上虚拟游戏活动。最后,教育内容方面以安全使用互联网的知识为主。家长参与类的项目主要融入了父母群体,拓展了青少年安全使用互联网的时间和空间,学习环境延展到家庭,学生有和父母共同完成的家庭作业,家长的教育与监管作用得以发挥。综合类干预措施则是建立更全面的青少年保护体系,尽可能覆盖青少年的成长生活过程,是一种全场景的长效保护措施。除对学生教育外,家长及朋辈亦需接受一定程度的教育与引导,直至其思想及行为发生变化才可对青少年产生有效影响。内容上也更为直接地教授面临网络暴力行为问题时该如何应对。

在干预措施实施效果方面,首先从结果来看,4项措施对减少网络暴力行为或网络暴力受害情况有显著积极影响,分别为“媒体英雄计划”、网络计划2.0、校级网络使用宣传与网暴预防、无陷阱计划第三版、网络友好学校计划以及KiVa计划。并非所有的干预措施都对减少网络暴力行为有显著的效果,换言之,部分措施产生的结果并非直接作用于网络暴力行为的减少,可能是意识认知层面的改变,如安全知识的增长、对网络暴力认知的提高、减少个人信息泄露的行为等。此类措施有I-SAFE课程项目、Missing计划、HAHASO项目、ABV4Kids、低风险行动。可见,包含越多因素的干预措施越可能对减少网络暴力行为产生显著影响。此外,成效的作用时间不尽相同,大部分举措如低风险行动等干预措施都在短期见效,是否长期有效尚未可知。当然亦有产生长期成效的干预措施,包括“媒体英雄计划”、无陷阱计划第三版、网络友好学校计划以及KiVa计划。这与干预措施持续时间、青少年群体接受干预措施时间息息相关。简言之,青少年接受干预措施时间长,越易产生长期成效。

综上所述,西方社会的有效干预措施具备如下主要特征:青少年以在校教育获取网络安全知识为主,尽可能动员家长与朋辈参与,采用线下课程教育为主线,上游戏或活动为辅的形式,干预时间上宁长勿短。

3.研究不足

在综合干预措施实效研究方面稍显不足,对于父母参与、朋辈支持等具体措施未单独评估其影响,不能确定综合类干预措施中各要素的具体影响,亦不能更好地分析实施效果的不足之处。此外,面向群体为青少年,缺乏施暴者、受害者及旁观者角色的具体指向,令干预对象角色宽泛,为研究结果分析增加难度。结果对比测定标准不统一,例如安全使用网络知识、对受害者同情心理等表示研究结果的标准不同,学界欠缺较为认同的网络暴力行为的评判准则。数据分析方法多样利有探索更为有效的证明方式,但分析方法的评价体系未统一,故而其结果的可信度也是难以量化比较的。

据最新发布的《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示[26],我国已出现了网络用户低龄化趋势,青少年群体成为网络社会的重要参与者。伴随网络社会的崛起,网络社会的矛盾和风险集中显现,盖如迈克尔·海姆所言,技术一只手给予,而另一只手则常常索取[27],我国青少年群体同西方青少年一样,在享受网络社会便利的同时也面临着严峻的网络暴力挑战。

国外关于减少青少年网络暴力的研究成果不独为西方社会网络社会治理与青少年保护提供政策依据,还丰富了我们对于减少青少年网络暴力有效干预措施的认识与理解。历史经验告诉我们,国外经验学习不可照搬照抄,西方社会的相关干预措施不能机械移植到中国青少年保护的相关政策[28],但仍为我们在青少年网络暴力问题的观念转变与实践操作方面提供以下启示。

1.居安思危:树立问题导向治理理念与青少年保护理念

国家层面融合问题导向治理理念,青少年网络暴力问题作为网络社会治理问题的其中之一,解决青少年网络暴力问题,有助于尽快完善网络社会综合治理体系。中国的信息技术事业发展势头迅猛,国家和人民正面临网络社会崛起带来的风险与挑战。正如理查德·斯皮内洛(Richard A.Spinello)所说,若然不能意识到和密切关注各种风险,就得为迅猛的技术进步付出日渐增长的社会代价[29]。习近平总书记于十八届五中全会提出网络强国战略,网络强国成为国家发展战略,可见国家十分重视网络社会空间的治理。然则网络强国是国家治理网络社会的顶层设计框架,是由上而下的治理理念模式,通过建立健康绿色的网络空间的途径,保护规范青少年网络使用行为。与国外相比,青少年网络暴力干预措施的政策尽管各不相同,但均是一种社会政策领域的由下而上的“问题—干预”理念模式。于我国而言,不仅要贯彻落实网络强国战略,不断完善技术与人才等战略保障,还要融合“问题—干预”导向理念,针对青少年网络暴力这一社会问题,制定相关政策,加快建设完善的网络社会治理体系。