在内容大爆炸的今天,知乎的话题广度、影响力维度也早已不是当初那个聚焦在科技IT圈的垂直小众问答社区了。在某些领域和话题上,知乎成了互联网传播的源头,有了在社会热点和产品上的影响力,甚至会左右互联网舆论的能力。

比如,5月初,一则关于“知乎网友”爆料摩拜单车创始人贪腐的谣言,在网上掀起轩然大波,惹得摩拜震怒。因此,知乎也越来越小心翼翼。知乎不欢迎不负责任的爆料、谣言和诽谤,对于高关注度的话题甚至会主动进行事实查证,其基本原则是“先问是不是,再问为什么。”

今年1月12日,知乎宣布获得D轮融资1亿美元,今日资本领投,腾讯、搜狗、赛富、启明、创新工场等原有股东全部跟投。知乎的估值超过10亿美元,迈入独角兽行列。

彼时,知乎方面提供了一个数据:

截至2017年1月,知乎拥有超过6500万注册用户,平均每天有1850万活跃用户。2016年,知乎用户撰写了超过2300万篇回复和151万篇文章。

知乎A轮投资方启明创投一位主管合伙人称:“我们当年投资前讨论知乎是不是Quora,像不像Quora,未来能不能赶超Quora,回头看来似乎已是笑谈。”

对于D轮融资,知乎上甚至开辟了一个问答,汇集了知乎几乎所有投资方的大佬和知乎上大批相关话题优秀者,甚至连长篇大论抨击知乎“最多成为一个豆瓣、live体验太差、运营管理混乱”的文章都有。

对知乎而言,这在客观上有点以开放的心态秀肌肉的味道

:149条回答中至少有30条长篇优秀回答是在1月12日当天完成,没有哪个新闻机构或者新媒体能够在第一时间汇集这么多当事方和第三方如此详细的评述汇总。

当然,

正如时下许多互联网“独角兽”都绕不过关于“盈利”的“天问”,知乎始终躲不过商业化的课题。

创新工场合伙人汪华提到,“很多同学会担心知乎的商业化发展”,但创新工场不太担心这个问题。他认为,知乎商业化过程中面临的唯一一个天花板,就是这个平台能给世界创造多少知识价值,如果将来知乎不能商业化,那可能的原因只能是知乎创造的知识价值不够大。

这代表知乎在发展过程中的一个根本问题:知乎创始人周源对知乎使命的定义是“知识连接一切”。

知识是高质量的内容,高质量的内容就需要高质量的人群贡献;但商业化,即知识变现的基础是流量。

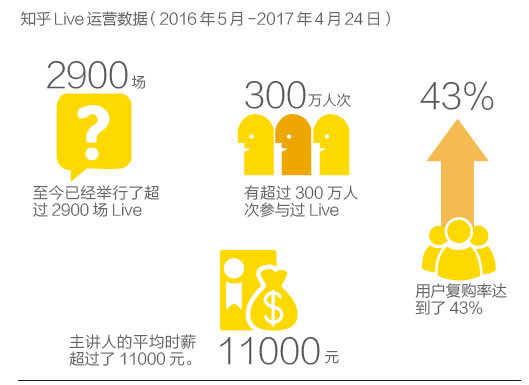

以知乎在2016年5月发布的付费实时语音问答产品Live为例,知乎在今年4月24日宣布的Live数据显示:已经举行了超过2900场Live,有超过300万人次参与过Live,用户复购率达到了43%,而主讲人的平均时薪超过了11000元。

可见,人数还是live主讲收入的基础。 但是对任何一个社区而言,规模的快速增长一定面对社区“水化”的副作用。“水化”并非对每个平台都是坏事,但对以高质量内容和高质量人群起家的知乎而言,“水化”无疑会伤害到知乎的根本。

外界对知乎、豆瓣这类社区有个共通的看法:欣赏为高质量内容所做的努力,但在这个有无数资本能帮忙催肥的年代,无疑跑得太慢了。然而知乎的“慢”是必然的, 这是一个小心翼翼在质量与规模、初心与商业间维持平衡的过程。

用户飙升,内容“水化”

早在2014年,在接受《21CBR》记者专访时,周源讲过一句话:“我觉得知乎最重要的是‘问题’。一个好的问题在某种意义上比好的回答更难得。”

至于什么是好的问题,“知乎每周精选”似乎可以提供一些参考,比如经济学如何看“仓廪实而知礼节”?经济对文化习俗改变的作用大吗?如何评价望京 SOHO 的建筑设计水平?怎么看待“我今天吃药的时候看到一个新闻”这个小测试?诸如此类,问题本身就为读者提供了一个知识点或意料之外的思考角度。

2012年,周源在知乎专栏写了一篇题为“知乎团队的路是怎么走来的,知乎的未来又如何发展”的文章。他告诉外界自己的初心“绝对不是把高质量信息聚集在一起”,所以一不会靠编辑团队的人海战术攒文章;二不会做海量的知识库,“那是静态的,搜索引擎会做得更好”;三不做论坛的叠加,因为“论坛就是垂直内容+人气,但好的东西在内容上都不是垂直的,是多场景的”。

他认为最重要的东西是一种随处可见的需求:“一个人大脑中从未分享过的知识、经验、见解和判断力,总之另一群人非常想要的东西”。所以,

知乎要做的其实是连接,让任何人的有质量的提问,都能和合适的回答者连接起来。

2016年,周源又在知乎专栏撰写了第二篇“知乎团队的路是怎么走来的,知乎的未来又如何发展”,进一步解释了其“初心”:“我们在创立知乎的第一天起,就明确了靠数量和流量的堆砌来换取增长,是对社区极其危险的方式。”尽管这时的知乎,已经和2012年那个封闭社区不能同日而语。

创立初期的知乎是小心翼翼的。知乎网站在2010年10月正式上线,创立初期就是个相对封闭的科技互联网圈的问答社区,用户想要注册浏览发言还得使用邀请码,截至2012年年底,知乎才积累了40万注册用户。

无疑,在社区的开放度上,知乎相当保守,

甚至到2017年其注册用户达到6500万、已推出多个衍生产品和新业务,知乎在3月底才上线“未注册浏览”的新功能,这对以流量为生命的互联网网站简直不可想象。

事实上,即便只是在2013年3月开放注册,

知乎内外也遭遇到了巨大的压力:

2011年,知乎上出现了一条问答,提问者提到:“现在大家爱知乎,是因为干活多,不灌水,不吵架,不骂人,如果开放注册了呢?”有用户回答:“好处是内容不再局限于科技,会衍生到生活的各个方面。

但随之而来的一定是广告、软文、灌水大幅度增长,高质量用户流失,导致内容质量下降。”直到今天,还有人惦记那个“点赞数超过100就已经是莫高的荣誉了”的时代,这大体能代表一批知乎老用户的心态。

知乎联合创始人李申申告诉《21CBR》记者:“其实在开放注册前,我们内部已经有激烈的讨论。一种判断是,闸门一开,水就进来了,知乎就可能被冲垮了。那时候我们其实还没什么高层的概念,就是在团队中弥漫着一股焦灼的情绪,经常争论得面红耳赤。”

李申申说,他当时还是坚持开放的态度:“我是理工男,技术派,但我觉得千万不要凭借自己的喜好去判断一个产品。人不能总是站在原有的地方,我很喜欢马克·吐温的一句话,说到了人最关键的弊病,‘对于一个手里只有榔头的人,他看到的都是钉子’。我们都会有局限性,人不能带着以前的认知,来推导现在和未来的事情。”

当然,最终拍板的还是周源。

至于知乎为何要坚定开放,从一组数据中可见端倪:2012 年 1 月,知乎获得启明创投 A 轮百万美元投资;2013 年 4 月 23 日,知乎开放注册,注册用户飙升至 500 万;2014 年6 月,注册用户为 700 万,同期,知乎获得 2200 万美元 B 轮融资,赛富领投。没有规模,就谈不上融资,没有融资,就谈不上发展。

开放后,随着用户量的飙升,当初知乎内外担心的问题似乎出现了

。

2016年年初,知乎爆发了“童瑶”事件。一名男性在知乎注册了一个叫“童瑶”的文艺美女形象,经常撰写类似“青梅竹马是怎样的一种体验”的回复, 又制造了另一个小号上演双簧苦情戏,诈骗爱心网友捐款数万元。

诈骗虽然只是孤立事件,却印证了平台做大后,段子手、编故事的、伪文艺青年蜂拥而至的局面。这是平台从小众社区变成“国民应用”的必经之路,知乎上一部分问答已经脱离了知识的范畴,迈向更有流量拉动力的八卦、鸡汤、段子。

不过,知乎在“水化”方面可能是开放平台中控制得最好的。《21CBR》记者曾经询问过一位网络刷单(比如微信阅读刷粉)者,对方说除了知乎,其他平台几乎都能刷, 因为知乎在技术上管控太严,没法用机器人刷赞。而如果纯人力,成本又太高了。

李申申告诉《21CBR》记者,知乎不排斥也不鼓励段子,“一开始还有用户觉得内容过于严肃了,没人相信这些严肃内容能做起来。可能从你们的角度看,内容是水了,但对一部分用户来说,也许会觉得有价值的内容更多了。

关键问题在于,第一,我们如何激励有价值的内容;第二,对知识,要有我们的态度,我们仍然要注重高质量的内容。知乎是算法起家的社区,我们在背后的推荐、打分、回答权重等模型上就不能一味追求流量和点击率,不能用户喜欢什么就一味地塞给他什么,甚至在算法上我们作为用户也要提出一些感受和反馈,并不是说把一切丢给机器,一切以流量优先,我们就不管了”。

不着急,保持自己的节奏

其实,知乎的“水化”不是问题,毕竟这是规模与影响力增长中不可避免的现实。创新工场创始合伙人汪华对知乎用户群体的级别期待是“几亿”,而今日资本创始人徐新更关注“1%定律”,即100个人里有一个意见领袖,如何把1%意见领袖牢牢抓住,同时确保一个公平的上升通道。外界最关心的还是知乎如何把“流量”变现。

从广义的角度看,所谓的流量变现不仅仅是如何挣钱,而是为庞大的用户群再造各式各样的场景、产品和服务,保证既有用户群体在对“问答”审美疲劳或认为规模扩大影响体验后,依然能在知乎获得良好的知识分享服务。

而这个手段可以用两个字来概括——筛选。

当然,

更重要的是如何提供新的产品和服务。

目前,知乎发布的新产品包括:2013年5月24日推出知乎日报APP,其本质是一个知乎问答社区的筛选器;其后,知乎开展关于电子书的探索,包括免费的“知乎周刊”以及付费的“知乎周刊 Plus”、“一小时”系列与“盐”系列,这是对沉淀在知乎社区的知识的筛选与再造。

2016年4月1日,知乎推出实验性产品“值乎”,其后几经迭代,演变成如今“一对一付费咨询”的基础功能; 5 月,发布知识付费产品“知乎 Live ”,提供实时语音问答服务; 9 月 20 日,发布“知乎书店”,连接电子书发售和社区讨论,与出版行业共同探索出版新模式。

相比外界所推崇的互联网速度,知乎发布新品的节奏并不快。不过,周源在2012年就表示:“接下来我们既要提供工具,也要建设社区,我们要做问答、做阅读,做更多的事情……连接才刚刚开始。” 周源在那时就规划好了未来,而直到2017拿到亿元投资时,他才为知乎定下三个年度目标:

为广泛知识消费者开拓新场景;实现规模化的广告营收能力;知识市场成为真正的市场。

那么在这四年间,周源在做什么?他首先在小心翼翼地控制着知乎的边界。

知乎创始人、CEO周源

周源告诉《21CBR》记者,当知乎的规模空前增大时,对过滤垃圾信息,以及链接人和人的算法挑战加大了。比如,当信息和话题呈几何级增长时,如何更好地分类,更好地把信息沉淀、过滤、筛选、推送,都需要一套更加精准和复杂的算法。稍有不慎,就可能让用户过去在知乎积累的良好体验毁于一旦。

在此基础上,则是小心翼翼地迭代产品,增加功能。

直到2016年,知乎才开放了机构账号,周源对此解释说,在知乎创立后的四年内,一直不允许机构账号注册使用知乎,是因为担心会破坏社区氛围,伤害用户体验。但反过来,“机构和组织的需求到底是什么?在真实的社会中,他们如何与普通用户进行交流?有没有可能围绕具体的需求来尝试产品?”

周源并不喜欢盲目跟随风口。在采访周源时,《21CBR》记者曾抛给他一个问题:2013年上线知乎日报时,外界有人觉得知乎应该开一个微信公众号,反而APP的技术门槛高,推广成本高,太重了。

周源的回复是:知乎是技术派,APP可以发挥知乎的技术特长,只要搭配少量的编辑就行了。如果做公众号运营,那么必然要招聘大量的编辑团队,和知乎的文化不符。

李申申也给《21CBR》记者解释了外界对知乎的另一个误解。由于“值乎”发布在Live之前,外界认为知乎是在“值乎”出师不利的前提下又做了Live。

但事实是,知乎打算做Live比值乎更早,内部优先级也比值乎要高得。

知乎早在2015年年末就开始调研知识付费市场,“Live的立项早于值乎,而且值乎还是我们Live团队在参加知乎‘黑客马拉松’比赛做出来的产品。

当时实际的理念有点类似‘刮刮乐’,就是好玩。但我们马上意识到这种低成本低门槛的付费方式在实用性上会有所欠缺,最终把大家引导到娱乐方向,所以很快就发布了值乎2.0、值乎3.0……事实上,我们新产品发布的节奏确实不快,但是我们在细微层面的功能迭代一直没停过。”

知乎的办公室位于北京海淀学院路的一个创意园,2014年时,这里只有80个人左右,但如今翻了几倍。李申申告诉《21CBR》记者:“我们把周围的楼也租了下来,如今办公室真大了,以前我走来走去就是那几个人,现在居然偶尔还会迷路。”

“如何提问”变为“如何回答”

李申申是知乎Live的负责人,也肩负着开拓知识付费市场的重任。2015年知乎内部开始调研知识付费市场,并决定去全力投入。那时李申申是知乎的CTO,周源期望李申申领导起知识市场的重任。这对李申申来说有点为难,作为一个技术男,他并不愿意和太多人打交道。于是一天下班后,周源拉着李申申去公司门口的串吧喝酒撸串,李申申觉得自己不是最适合的人选,但周源强硬地说:

“你是创始人之一,没其他人合适,你必须给顶上。”

外界感知到知乎的“壮大”,是从2015年到2016年知乎上有越来越多领域的知识话题,成为越来越多新闻事件发酵地,但内部员工的兴奋点是2015年11月的C轮融资,腾讯和搜狗作为新投资方加入,腾讯领投。之前的投资者赛富、启明创投和创新工场都在本轮跟投,融资额度是5500万美元。周源当时表示,这次合作主要是基于“还是相信 Pony(腾讯创始人马化腾) 和小川(搜狗创始人王小川)对知乎产品本身的理解和关注”。

知乎知识市场策略负责人成远在2014年时还是知乎对外合作负责人。在成远和他的同事看来,C轮融资之后公司要变大了,自己将在更大视野的平台做更多的事儿,就在这个时候,知乎决定开辟“知识市场”,以Live为主导项目,在知乎内部看来,其重要性不亚于2013年的开放注册。成远告诉《21CBR》记者,“对周源和李申申来说,这其实和二次创业差不多”。

关于Live上线一年以来的表现,李申申介绍道,过去Live的主讲人有一部分来自于站内的专业用户,比如法律领域的徐斌、家装领域的SunLau、计算机领域的王晋东不在家等,他们在站内已经贡献了非常优质的专业内容,成为用户购买他们Live的重要参考。

除此之外,知乎也引进了站外的行业大佬,比如著名导演、影星梅尔.吉布森,诺贝尔经物理奖得主科斯特利茨,还有Udacity的联合创始人特龙教授。知乎还引进了Live课程,如跟着耶鲁博士学习冲刺LSAT,跟北大艺术史教授学习美术史等,而课程流水占到总流水的约24%。

第四届知乎盐Club现场互动展位

为了保障用户体验,知乎新近设计了一个七天无理由退款政策,如果用户购买已结束Live,7天内听不超过15条语音可以无理由退款,李申申告诉《21CBR》记者:“Live的平均语音数量是76条,所以15条看起来是一个比较方便用户做评估,同时也对大部分Live讲主比较合理的数量。”同时,Live升级了评价体系,与社区合作进行了Live内容延伸讨论的机制,并设计了全新的一整套流量补贴体系。

知乎真的有点知识电商的味道了。周源说过,知乎最重要的基础是如何提问,但现在,其核心已经变成了如何回答。

回顾2016年一整年,李申申和他领导的新知识市场部门有一整套的工作要准备。成远的职责也在这时发生了变化,从对外合作负责人变成了知识市场负责人。

成远如是解释他的新工作:在Live内测期间,从答主发起Live主讲到用户购买,一切都在知乎“站内”循环。用户熟悉知乎经营个人品牌的规则, 优秀答主也不需要过多对自己进行营销推广。事实上,知乎过去所有的产品在某种意义上,都是一个内部的自我筛选和循环。但Live的开放意味着要在知乎现有体系的外部建立一个知识付费流通体系。

成远告诉《21CBR》记者:“首先要有一个知识流通的市场化的机制,知乎在过去有很多好的UGC运营的实践,我们不缺产品化和市场化的能力,我的职责就是在内部协调和整合合适的人去做;同时,我们要接触很多没在知乎上发过言的大V,他们不熟悉知乎,他们很在意如何在知乎上包装自己,最终产生用户,但他们对知乎来说是一张白纸,所以我们要整合内部资源,不断做一系列的有关外部大V的产品,不断提炼经验,形成示范效应。”

在这个过程里,知乎还要加强与外部渠道的合作,比如为了更好地提供版权服务,除了在知乎内部建立防侵权体系,还要和淘宝等平台建立绿色投诉通道。成远也在尝试同微信公众号的大V合作,建立Live的分销渠道。

最终,知乎的“知识市场”将独立于问答社区,建立自身的用户和知识流通体系。当然,不论人力资源还是流量资源,都少不了与问答社区的深度协同,这也是为什么周源坚持让一个联合创始人去领导新业务的原因。

能一起喝酒撸串发脾气的李申申和周源都是技术派,都不擅长讲故事。在接受《21CBR》记者专访时,李申申几次表示:“你让我想些有意思的细节,或者让我给你讲故事,这太难为我了。”

在如今资本到处催肥的市场环境里,类似知乎这种“慢公司”,创始人要达成一致,耐得住寂寞非常重要。被问到他与周源有什么共同点,李申申想了半天才回答:“硬要说有什么共同点,大概就是我们都相信科技的力量,而且都希望真正用科技的力量做成一些事儿吧。你听着可能挺虚,但真要做到,还挺难的。”