郭秋堂,天津书友,孔网昵称“阿秋”。

在孔网开店16年,店铺名称“天津阿秋书屋”(

点击进入书店

)。

提起阿秋书屋,想必书友们皆有耳闻。

津门第一家网上书店,孔网编号:

31;

古文化街为数不多经营至今的独立实体书店之一。

这些年,郭秋堂带着阿秋书屋,成为互联网浪潮中的第一批实践者,在天津旧书业二十年沧桑变迁中坚守不倒。

用郭先生自己的话来形容阿秋书屋,便是“津门旧书堂,夫子翰墨林。

沧桑中绽放光彩”。

近日,我们与郭秋堂取得联系,将阿秋书屋网上书店和独立实体书店的成长历程、郭先生对收藏和名人墨迹的一些见解分享给书友们,共同探寻属于旧书业的精彩故事。

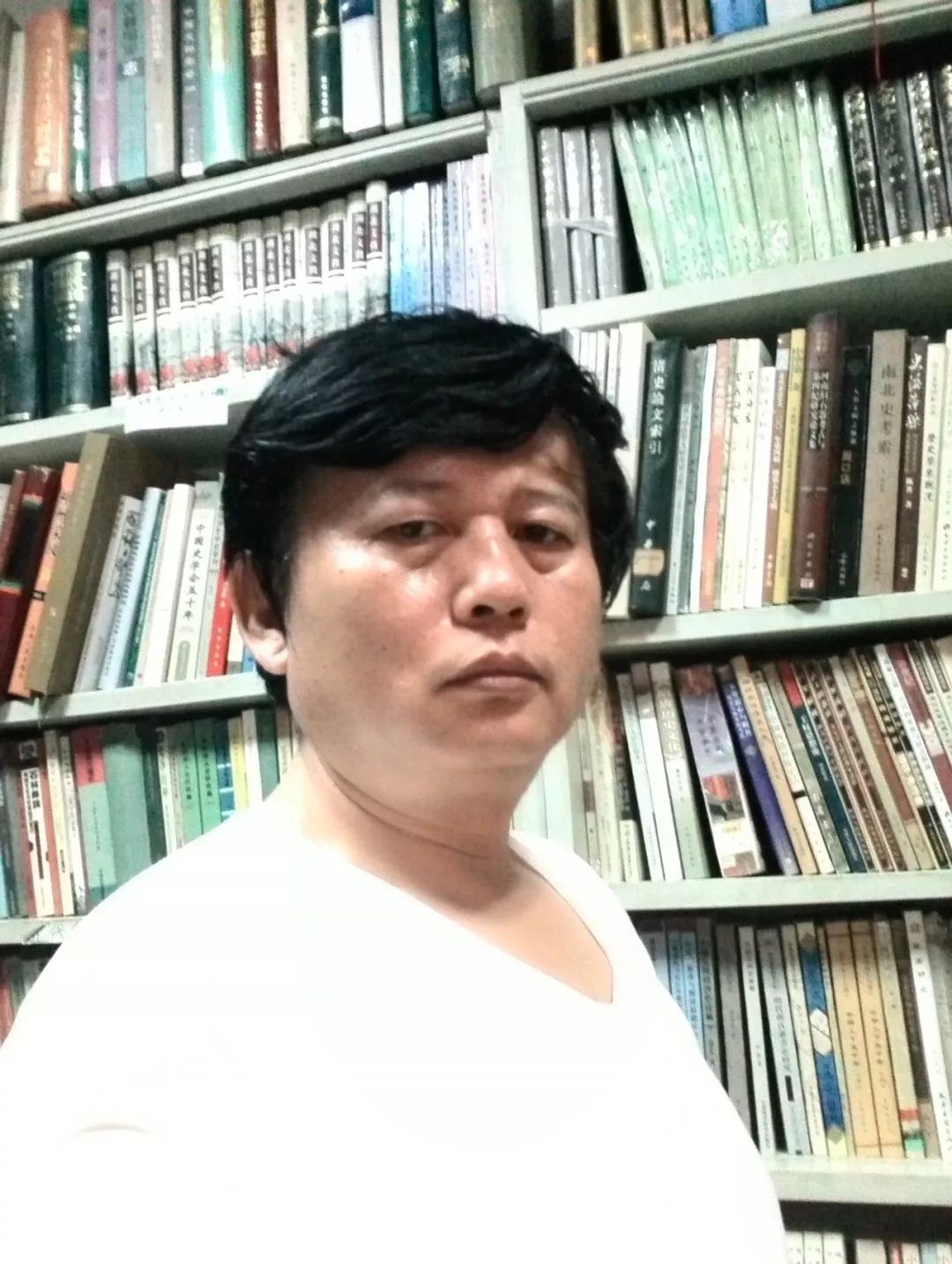

店主郭秋堂先生

1984年,家乡山东聊城的郭秋堂从西安交通大学毕业,随即被分配到天津工作,成为一名技术人员。

出于对人文知识的喜爱,来到天津不久,郭秋堂便开始了逛书摊淘旧书的生活。

他回忆说:

“其实书没读多少,逛书摊却成瘾了。

”

2002年,还在天津1家德国企业工作的郭秋堂,因着喜欢旧书的缘故,时不时会在网上查一些旧书资料。

与孔网的邂逅,便是在一次上网时,偶然发现的。

当时,孔网也刚成立不久,一切都还是初生朝阳的模样。

郭秋堂给网站的工作人员留言咨询后,便在网站注册了。

一开始,他只是想处理一下自己不看的旧书。

但后来发现,从旧书市场淘来的民国书,在孔网上卖得也很好,于是,郭秋堂便萌发了一个念头,“我可以再买一些,拿到孔网来卖啊。

”那时候,旧书摊的书都很便宜,淘起来也不费力气。

每逢周末,郭秋堂就去旧书市场淘书,利用业余时间上上书,卖卖书。

2003年,非典肆虐,大家外出的机会少了,于是,网上的经营便开始火起来。

赶上那家德国公司解散,郭秋堂便从一名“技术型人员”正式转变为一名“卖书匠”了。

聊起和孔网一起成长的初始,郭秋堂说,那时候经常和站长沟通,比如要进行拍卖,第一个试拍的便是我。

记得当时拿了一张银票去拍,大家也都不了解,那一次只拍了8元钱。

那时候其实挺热闹的,买书的、卖书的,讨价还价、发帖交流,一些老书虫也很活跃,经常和店主交流,虽然有时也会碰上一些上当受骗的事,但听郭先生的描述,颇有一番江湖纷争、武艺切磋的意趣。

如今,在网上购书的人多了许多,但都是生面孔,那些老网友基本也都不出现了。

当时的热闹光景也逐渐淹没在市场浪潮之中。

叶毓中先生连环画画稿

经营:

实体书店是一个窗口,经营的“绕道而行”

阿秋书屋,坐落于天津古文化街的一角,从2007年到现在,已有12个年头了。

故纸旧书、文玩字画,阿秋书屋的特质似乎早已融入到有着“文化味、古味”特色的文化街里,成为不可或缺的一景。

每一个逛古文化街的游人、书友,想必都会到阿秋书屋逛上一逛,感受那份实实在在的书香古意。

于书友而言,阿秋书屋实体店的存在,多少满足了我们对旧书店的畅想和情怀。

但说到实际处,作为实体书店主人的郭秋堂便不一样了。

问起为什么坚持做实体书店?

郭先生回答得很坦诚,并没有掺杂太多情怀。

他说:

“实体店的作用,一方面是“库房,便于书籍囤放”,另一方面是“收书的窗口”。

有些人看到书店,会主动送书上门,也会有人给你打电话,让你去收书。

”这些便利条件似乎成为了“阿秋书屋”坚守的最重要理由。

阿秋书屋实体店

关于实体书店,郭秋堂说,书友们确实对阿秋书屋格外关照一些。

但从经营的角度来讲,书店和服装店之类的没太大区别,凡是还在坚持的,那肯定是盈利的。

他心里对于“经营书店的收益”与“每年将店面租出去所产生的收益”衡量过一番,然后对“经营书店”定下了目标。

他说:

“为了达到这个目标,就得不断想办法。

”

大概这个目标一早便立下了吧。

这么些年,面对旧书市场各品类此起彼伏的势头。

郭秋堂一直都很积极主动的在调整自己经营的方向。

一开始,和大多数卖旧书的人一样,经营品类上更倾向于卖些自己喜欢的。

那时候,郭秋堂店里的旧书主要以文史类为主。

每周六,他都要来北京的潘家园逛一逛,古籍、民国书、连环画画稿,总能淘一些好的。

后来,这几类热门的品类,价格走高,竞争也越来越激烈,想要淘一些好货便越来越难。

期间,郭秋堂还曾试着卖一些特价书,这些书的渠道基本都是在北京。

没成想,这些图书公司后来自己在孔网卖书了,批发价1.5折,图书公司的零售价却是2折。

这样的低价售卖,彻底把普通卖家的销路给堵死了,这条路便走不下去了。

2013年,面对着旧书越来越难淘、价格上涨、竞争激烈的市场行情,郭秋堂开始拓展自己的经营方向,利用津门独特的文化优势,收集一些字画来卖。

天津美术学院、南开的东方艺术学院,还有各级老年大学,这些地方汇聚了众多学习书画的人。

这些人书画的功底也好,一些作品流通到旧书市场,再被郭秋堂购来放到网上卖,使得这些被埋没的字画也有了被欣赏的可能。

算一算,从2013年经营字画至今,在孔网上差不多卖出去5、6千张,也算是小有规模了。

聊到这儿,郭先生还很幽默的提到了“绕道而行”的经营思路。

“现在旧书都不好拿货了,天津的旧书摊也主要集中在古文化街,每逢周末,只要来一个摆书摊的,就会有一堆卖书的一窝蜂围上去。

所以,我就绕道走了,不和他们争抢了。

其实就是这样,当别人都看到这是热点的时候,你得看到前面的,能替代它的,比如字画。

否则等到大家都意识到的时候,就已经来不及了。

”

中国美术家协会会员、河北省著名画家王舜来先生

山水画四条屏镜心

感悟:天津旧书业的变迁,阿秋书屋的发展

作为天津旧书业几十年变迁的见证者和亲历者,郭秋堂说,孔网成立之前,天津国营的古籍书店、旧书市场、还有散落各个角落的旧书摊算得上是三足鼎立;

2002年孔网建成后,网上渠道的开拓,打破了天津旧书业的原有格局,也促进了旧书业的蓬勃发展。

说起天津的旧书市场,延续时间最长的便是三宫旧书市场。

三宫旧书市场解散后,经历多次搬迁,多数旧书店最终落户在古文化街,形成了较具规模的旧书市场。

2007年左右,古文化街的旧书店接近30家。

但这十年,随着古文化街的房租飞涨,多数旧书店主出于经营考虑,只好选择日常网店售书、周末旧书市场摆摊的形式。

逐渐地,古文化街的旧书店便越来越少,目前只剩下了6家。

虽说古文化街作为文化旅游胜地,人群熙攘,来者众多,更有爱书之人慕名前来,但大多也只是来逛逛,真正在店里买书者并不算多,这6家旧书店能坚守下来已实属不易。

三宫旧书市场老照片

古文化街旧书市场照片

16年,阿秋书屋一路走来,总体来说还是顺利的。

2016年前,郭秋堂一直雇有店员,经营倒是轻松些。

从2016年4月开始,郭秋堂独自一人打理书店后,收书、上书、沟通、邮寄等等一切琐事都要亲力亲为,着实辛苦了许多,但是效率高了,效益也更好了。

至于经营秘诀,郭先生也道其实并没有。

只是开旧书店的多数经营者,想从普通旧书中获利很难,能给旧书店主带来惊喜的,还要是一些收藏品,如名人墨迹、旧字画等。

作为旧书店,货源至关重要。

但店主为人是否厚道、识货能力和胆识、运气等因素也不可小觑。

阿秋书屋的名气很大,但提起主人郭秋堂,似乎了解者甚少。

想必这也和店主本人的性情有关。

在与郭先生沟通过程中,只觉言辞和善,淡定从容,遇事波澜不惊。

但郭先生对自己的评价却不一样:

“我总的来说是一个随遇而安的人,具有较大的惰性。

不喜变化,也不善交际。

喜欢思考,有自己的思想。

做事谨慎,虽然有点选择困难症,但一旦选择便会全力以赴。

”

郭秋堂对于阿秋书屋未来的打算,仍是坚持旧书、旧字画并举,网店、实体店兼顾的方式经营。

他说,孔网网友的每一个订单,都是一份惊喜,支撑着他走到今天,未来也会支撑他一直走下去。

附:

关于书籍收藏和名人墨迹的一些讨论

孔网:

您平时自己有什么收藏乐趣吗?

郭秋堂:

原来我专项收签名本,现在什么都不收藏了。

收的签名本也陆陆续续都卖掉了。

孔网:

为什么会有这样的转变?

郭秋堂:

可能是卖书卖的,拿到一本书,就满脑子想它值多少钱。

我现在对收藏书有一些新的认识,所以也就不藏了。

如果是古代,收藏书的必要性是很强的。

当时印刷技术有限,拿木板刻来说,一个板能印个两三百本、三四百本就不错了;

区域性也比较强,各地的版本流通起来比较困难。

比较少的版本、书,有必要有专门的人来收藏,这样文化的传承作用很大。

但是现在这个社会,尤其是新书、平装书,收藏的再多,你也抵不了一个县级图书馆。

所以,你藏书的意义只在于满足自己拥有的欲望,一般也不可能读那么多,也不可能对外开放,这样的话,这个意义就显得没那么重要了。

我觉得目前对于那种新出版的书、解放后出版的书,应当以阅读为主。

当然有一些专项收藏还是很有必要的,比如饮食类的、专项地方史等等。

还有就是红色收藏这部分,解放前的一些图书,一些非正式出版物,这部分各大图书馆未必系统性地收藏过,它作为专项收藏的意义还比较大。