▲

祁门县位于安徽南部,黄山西麓,从黄山市驱车过去,大约一个半小时。

▲

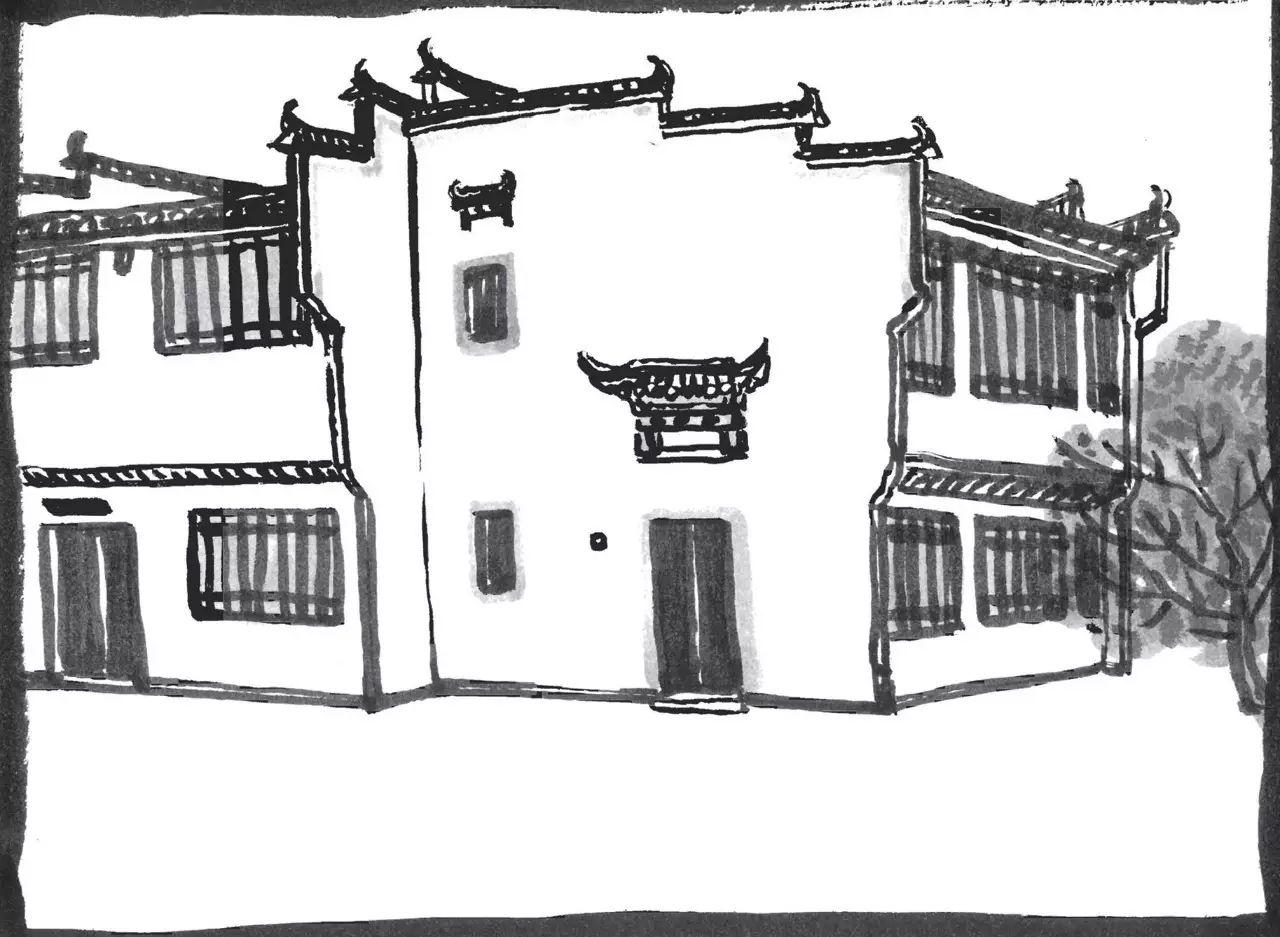

祁门茶叶生产历史悠久,早在唐代就有茶市,是“中国红茶之乡”。梅丸这次要探访的,是祁门红茶制作技艺代表性传承人——谢永中师傅。

▲

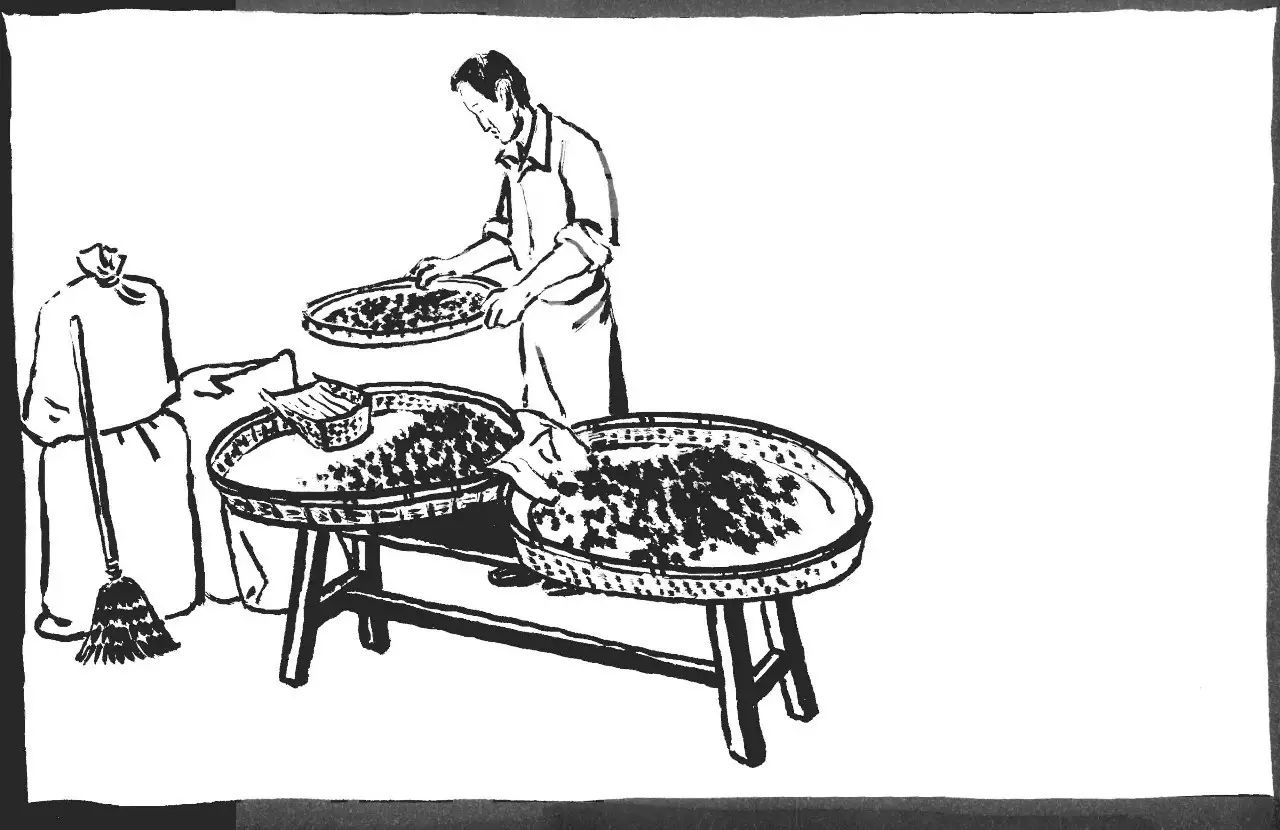

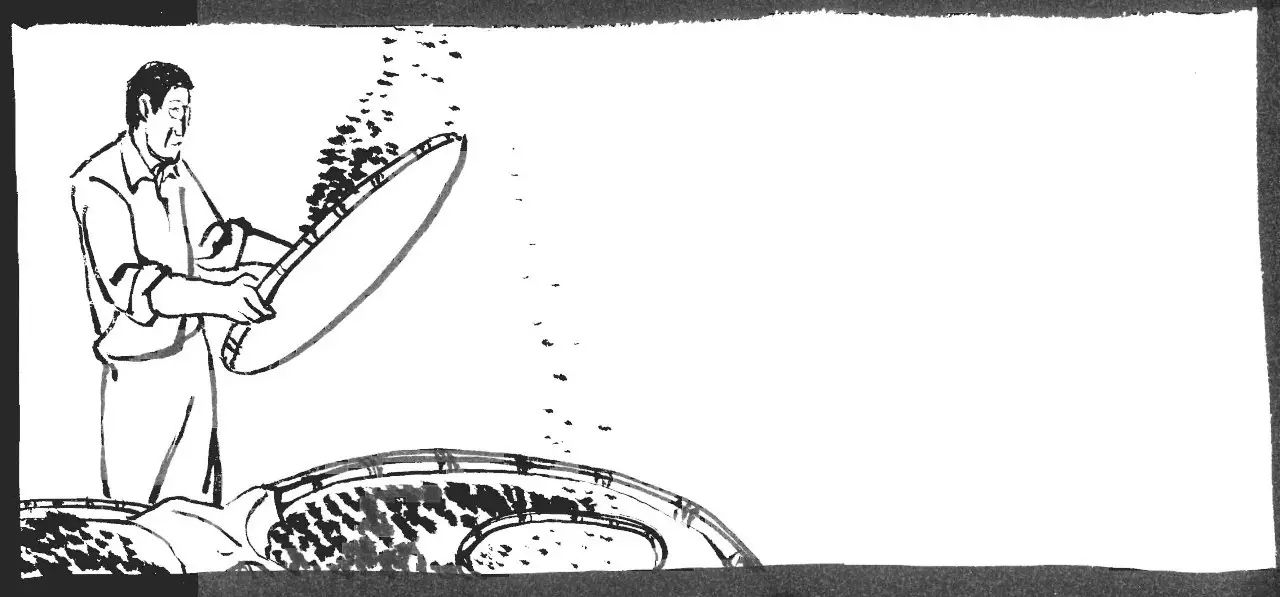

工作室里弥漫着茶香,茶叶在筛子里跳动着,发出沙沙的声响。

▲

祁门红茶创制于光绪年间,由于其品质超群,早在1915年,就获得了巴拿马万国博览会金质奖章。其优雅的香气,更使其位列世界三大高香红茶之首。

谢永中师傅是土生土长的祁门人,做茶至今将近五十年了。祁门红茶的工艺复杂,但老谢早已熟稔,整套流程演示下来,就像做着日常生活中的一件小事,一切都是信手拈来。

▲

祁门红茶与别的制茶方法最大的不同,在于毛茶完成后,还有十几个精制的步骤。而这些步骤,很多还不能被机械取代,如此耗费人工,故而祁门红茶也被称为“工夫红茶”。而这一系列的步骤,则被梅丸称为“祁红十七式”。

▲

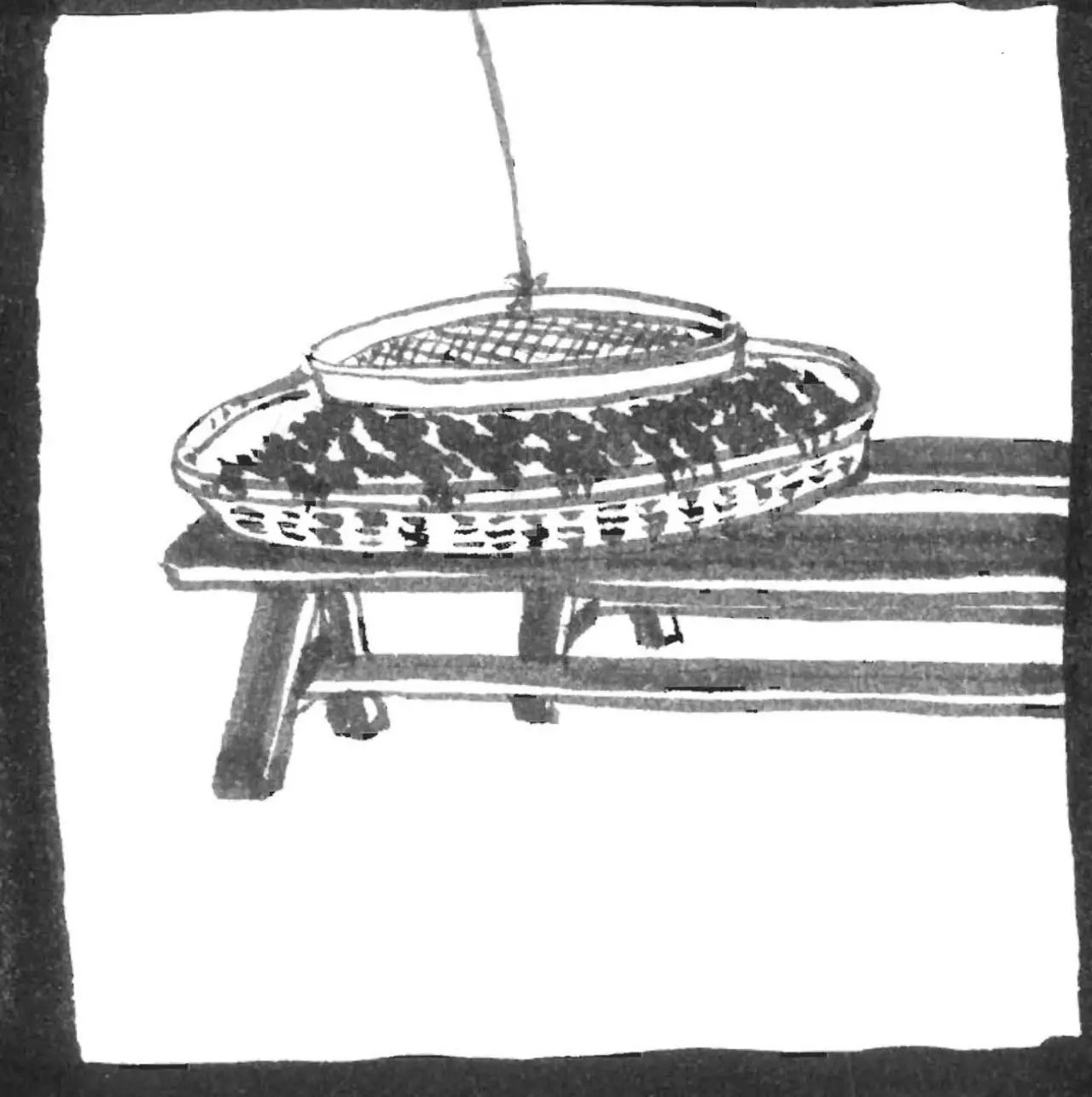

精制最常用到的工具是筛子。这些大小不一、孔径不一的竹制筛子,都是老谢亲自在周边乡镇选购的。有的筛子已经使用很多年了,从把手到筛网,都泛着红铜色的油光。

▲

精制从初抖开始,再到分筛,然后毛抖、毛撩。这些步骤都通过抖动不同规格的筛子进行,目的在于区分毛茶的粗细,长短。

这些动作往往要重复几轮。再接下来则是净抖、净撩,仍然通过筛子完成,做完这几步,所有茶叶基本达到统一的规格。

▲

筛茶时,筛子的一边由绳子系着,另一边由制茶师傅双手握着。师傅左右摇摆或上下抖动筛子,茶叶就像精灵一样在筛子上跳舞。

▲

筛茶完毕,要将茶叶装进布袋内,往石块上摔打,这步骤称为打袋。其目的在于继续把茶头打小。为了避免茶叶被过度打碎,打袋前需要先在布袋底部打个活结,制造缓冲。

打袋极考验制茶师傅的经验,力大了,茶叶会碎;力小了,茶头没分开,精制的茶叶就没能做到彻底的细分,在祁红师傅的眼里看来,大小不一的茶叶也会对茶汤的口味造成重大的影响。

▲

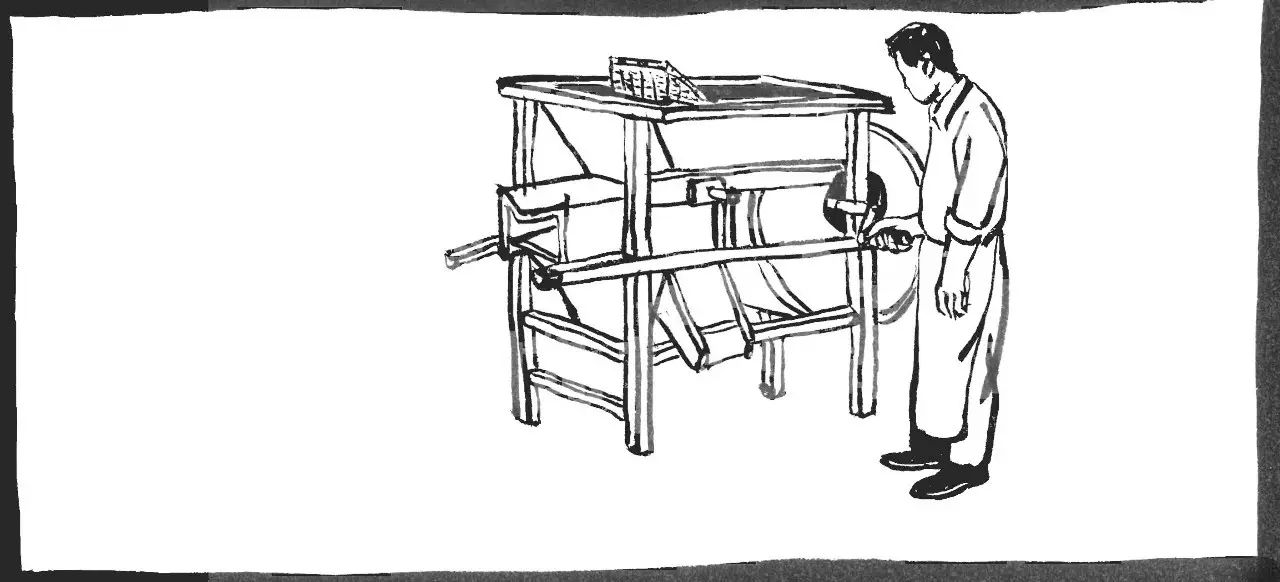

打袋后再进行风选。风选的目的是分出轻重,剔除轻质茶。老谢用木质风箱演示了此过程。

通过人工手摇风扇,茶叶中身骨较重的好茶从“正口”吹出,而身骨较轻的茶叶则从“子口”吹出。子口出的茶叶还需要再进风箱中进行风选,多次反复,直至分选出不同规格的茶。

▲

风选后再进行飘筛与撼筛,继续分出茶叶的轻重、好赖。

看老谢撼筛是很有意思的一件事,只见他像颠勺一样将茶叶高高扬起,反复几回,身前不远的一个小竹盘里,就落下了星星点点好些茶碎或杂质。

不知道老谢做这一步骤时的心情如何,作为门外汉的梅丸可是感到有一种“揪出特务”的痛快劲。

▲

无数遍的筛茶,不但便于茶叶的分级整理,雕琢和净茶的功能也做到极致。这也是祁门红茶的茶汤格外明艳透亮的奥秘。

撼筛之后,继续拣剔,持之以恒地跟茶梗、黄片等杂质做斗争。

接下来是拼配,将筛选好的各号茶叶,按一定比例拼出符合规格的成品。

拼配直接影响茶叶的口感,能否保证祁门红茶传统正宗的味道在此一举,所以这项工作也只有最有经验的老师傅才能完成。

▲

最后一步是补火。将拼配好的茶叶放置烘笼上,用炭火烘焙,既去水气,又提香味。经此“十七式”,祁门红茶的优雅、芳醇才真正附着在茶叶之中。

▲

老谢工作了大半辈子的祁门茶厂在 2005 年倒闭了,厂房被拆,机器被拉走,如今空剩原先大门前的假山,还隐约让人感到当年国营老厂的气质。

▲

老谢住在老茶厂附近,这一带还住着许多原先茶厂的职工。每天工作完,老谢爱小酌两杯白酒:“每天三两,喝一点好休息。”

老谢平时很沉默,一旦开口,话题几乎都与茶有关。他每年做茶只做到立夏,以后的时间就做木工活。木工活是老谢自学的,现在工作室放筛子的架子就是他的作品。

吃完饭,老谢要回工作室过夜,晚上并不做茶,但是因为茶叶在那,他放心不下,所以每年做茶的时节,除了吃饭,他所有的时间几乎都泡在制茶的地方,从当年在茶厂到如今自家的工作室,一直如此。

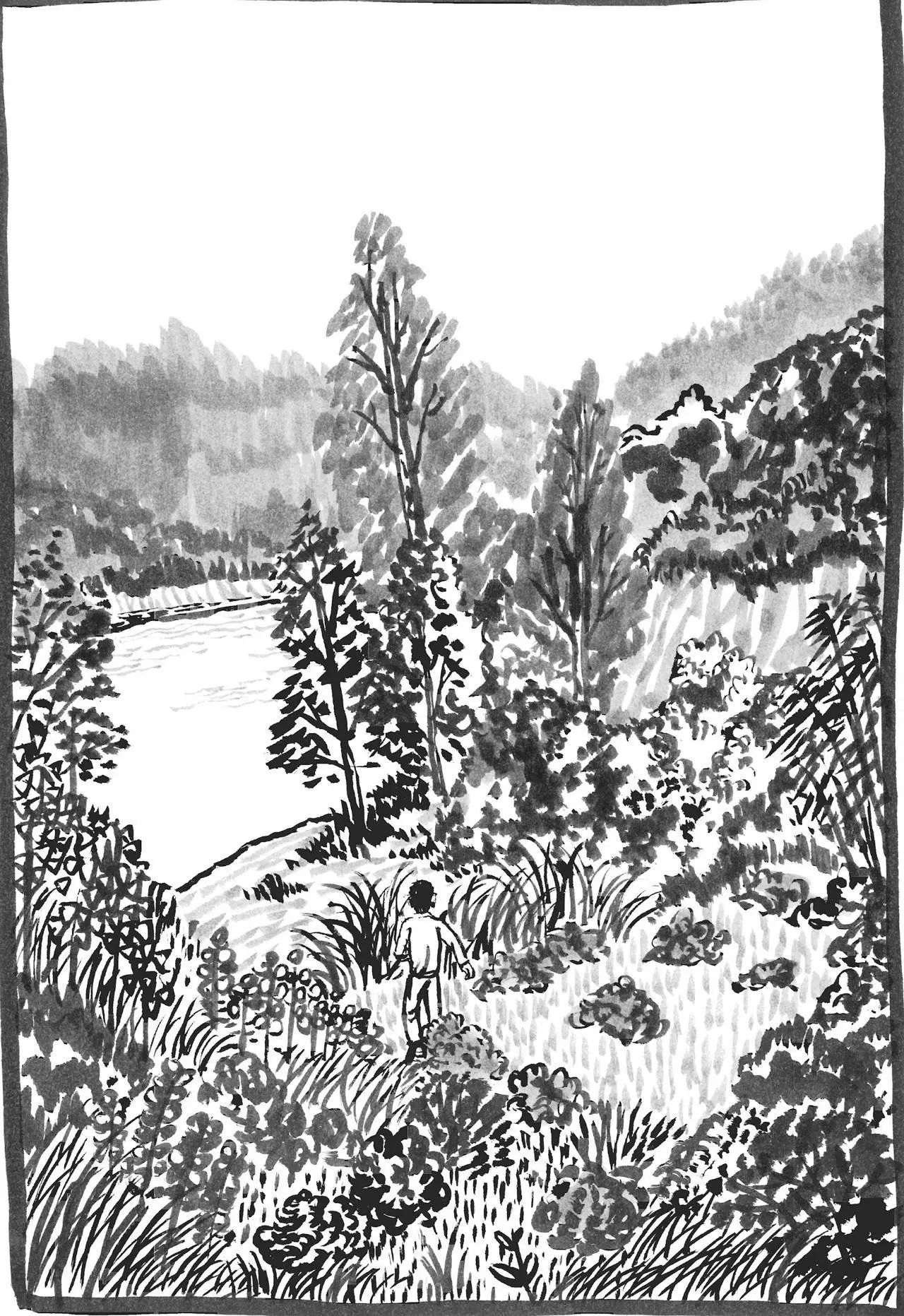

▲

第二天进山看茶园,矮种的茶树散漫在林间、坡上,圆圆的,像绿色的刺猬。老谢忽然童心焕发,要下坡去采野草莓吃。

祁门的好山好水,与老谢仿佛是相熟的朋友,彼此招呼着。如此山水间产出好茶,似乎理所当然,然而缺了匠人精心的调制,这茶恐怕也要缺些味道呢。

线索征集

《友好报》介绍各种传统或现代手工艺

如阁下对自己的手艺有足够自信

又希望得到优质的宣传

欢迎与本报联系

联系方式: [email protected]

来信标题请标明

“线索”

。

推广时间

▼

节选自「祁红十七式」

想看木青年原汁原味的有趣漫画

就在新鲜出街的《城市画报》7月刊附赠的《友好报》

点击下图买回家慢慢翻阅!

▼

制作名单

出版人 杨凡

执行长 王亮

设计 木青年

今日主编 立夏

实习生 葡萄

合作请联系

[email protected](新媒体事业部)

[email protected](整合营销部)

投稿请扔至:[email protected]

未经许可不得转载