请点击上面

免费订阅本账号!

免费订阅本账号!

【“中国人的文化和信仰就蕴藏在中国的文字中。一个中国人,只要学会了中文,能够听说读写,能够使用一二百个成语,中国文化的基本元素往往就融化在血液中了,就学会了许多做人做事的基本道理,比如与人为善、自食其力、勤俭持家、好学不倦、自强不息、同舟共济等等。

当走遍世界时,就知道中国文化中的这些基本信念是多么珍贵。这不仅使中国能以人类历史上闻所未闻的速度和规模崛起,而且使中国社会保持了比西方社会更多的温馨和更强的凝聚力。

世界上多少民族的文化中就是缺少了那么一些基本信念,结果发展毫无起色,甚至一个接一个成了扶不起的阿斗。

”

11月25日,在东方卫视《这就是中国》第39期节目中,节目主讲嘉宾、复旦大学中国研究院院长张维为谈文化自信。观察者网整理节目内容,以飨读者。】

张维为:

大家可能注意到,我在谈中国或者中国崛起的时候,经常使用的一个形容词就是“精彩”。为什么呢?因为中国是一个文明型国家,中国崛起是一个文明型国家的崛起,而文明型国家是 “百国之和”的国家,也就是历史上成百上千个国家慢慢整合起来,形成一个超大型国家。

那么它的文化自然也是“百国之和”的丰富多彩。而且这种精彩不仅是时间上的——数千年没有中断的伟大文明,而且是空间上的——发生在广袤的中国大地上。中国人说民以食为天,我们不妨从餐饮文化切入来进行简单的国际比较。西餐中,比较公认的、最好的菜是法国菜,但法国菜主要是法兰西一个民族的菜肴,而“百国之和”的中国,仅是最富盛名的就有八大菜系,其中任何一个菜系拿出来,其丰富性和多样性可能都超过法国菜系。再加上这些菜系的各种分支以及其他许多菜系,一切都是中国漫长历史上“百国之和”的产物,只能用“精彩万分”来形容。

其实餐饮文化只是中国文化丰富性的一个缩影,其它文化领域也类似,从文学到诗歌,从美术到戏曲,从音乐到建筑,从家居到民俗,物质遗产也好,非物质遗产也好,中国文化的丰富性举世罕见。随着中国迅速崛起,越来越多国人开始体会到文明型国家崛起的无穷魅力,只要你具有一定的文化鉴赏力,中国大地到处都是灿烂的文化风景线。

中国文化的精彩还在于其海纳百川、融多样为一体。中华民族在五千年延绵不断的文明历史进程中,创造了气势恢宏、内涵丰富、延绵不断的文化成就。这些成就包括中国人崇尚

“天人合一”和整体主义

,包括儒、释、道的互补。这是一种不同的宗教、不同的文化可以互相包容,

“大道并行不悖”

的传统,这与当今世界许多地方无休止的宗教冲突形成了鲜明的对照。中国光是方言就有成千上万种,还有56个民族之间的差异,但在一个文明型国家内部,这种差异是无比的精彩,大家欣赏这种差异,热爱这种差异。这些差异都可以在中华文明

“和而不同”

的框架内,相辅相成、相得益彰。

此外,中国文化的精彩还表现为开放和时尚。随着改革开放,中国国门大开,各种西方和异域的文化元素纷至沓来,与中国文化碰撞,这种碰撞使中国文化更加精彩万分。它既是古老的,又是现代的,甚至是非常时尚的,比方说互联网来自西方,但在网络世界里,侠客传奇、三国、西游、水浒、封神、山海经都可以大显神通。与外界大规模的文化互动,激活了许多中国文化的意象和资源,激活了中国迅猛发展的文化创意产业,从视频作品到影视大片,从《流浪地球》到《哪吒之魔童降世》,从手机表情包到动漫、VR等等,都是如此。无疑数千年绵延不断的历史为我们提供了世界上最博大精深的文化资源。

《

哪吒之

魔童降世》

人们经常问一个问题,

为什么世界其它文明古国大都几乎是中断的,唯有中国延续至今。

现在看来主要原因大概就是文化。

其它文明古国往往依赖军事征服,一旦这种军事征服的强力控制减弱之后,各个地方就走上独立之路,相比之下,中华文明的特点是一直拥有一个“相对稳定的、统一的文化核心”。

有学者说,中国历史上形成了以中原为核心,以黄河长江文化为主体,联合周围区域文化一种格局,核心与周边互相吸收,互相融合,逐步形成了“多元一体”的文化格局,延续至今。也就是说,我们的文化既有百花齐放的“多元”,也有互相交融的“一体”,可以说“多元一体”是中国文化延绵不断的真正秘诀。

今天,我们庆祝中华人民共和国成立70周年,庆祝人民共和国的伟大崛起。从文化角度看,正是中华民族

勤劳、向上、坚毅

等文化特质,铸就了中国崛起的辉煌。走遍全世界,中国人就是世界上最勤劳的人民,2000多年前老子就讲天道酬勤,中国人创造的与勤劳有关的词汇几乎都是褒义的,如勤奋、勤快、勤勉、勤俭、勤恳等等,中国今天的成功就是一代接一代的中国人共同拼打出来的。

中国人向上,中国人的古训是“天行健,君子以自强不息”。

无论在世界哪个地方,中国人总是想办法改变自己的命运

,总在争取更上一层楼,用自己的汗水和智慧托起更加幸福美好的明天。

中国人坚毅,笃信“不经历风雨怎能见彩虹”,遇到外部的压力越大,中国人的奋斗精神就越足,民族的凝聚力就越强。

所以,吃苦耐劳、奋发向上、坚毅不拔,这些中国人的文化特质托起了这个伟大国家的崛起。

网上曾流传过这么一段文字,写得挺好的。

一个民族总有些东西是不能亵渎的:

天破了,我们自己炼石来补;

洪水来了,我们自己挖河渠疏通;

疾病流行,我们不求神迹,自己试药来治;

东海淹死人,就把东海填平;

太阳暴晒,就把太阳射下来;

斧头劈开的天地之间,到处都是不愿做奴隶的人。

这就是我们的文化信仰和民族精神。

随着中国的崛起,越来越多的外国人也开始感受到了中国文化及其中国崛起的意义,不少人主张要向中国学习。意大利前总理马里奥·蒙蒂先生在2018年就曾撰文呼吁

“西方应学习中国人的长远眼光”

,希望有一天西方能够找到一种方式,“使得我们能够具有像中国这样的长远眼光”。

意大利前总理马里奥·蒙蒂

早在10年前美国正经历严重金融危机的时候,《时代周刊》就发文探讨如何借鉴中国经验,文章写道“拥有五千年历史的古老中国在经济危机中仍然保持活力,而‘年轻’的美国却显得年迈虚弱,经济陷入了不景气的泥淖中”,还提到今天的中国有五个方面值得美国学习,实际上这背后都有中国文化的影响:

一、明确大的发展目标,以举国之力投资基础设施建设。

二、投资教育、注重人才战略性的培养。

三、尊老养老的文化使得中国社会有很强的凝聚力。

四、培养一种健康的储蓄习惯。

五、民众可以通过自己的努力,改变自己的命运。

这篇文章感叹中国改革开放数十年改变了无数普通人的命运,使中国成为创造财富最快的地方。实际上以上这五个方面,都可以看出中国文化的巨大的影响:

举国之力实现大目标的背后,是中国政治文化中历来比较重视政府的作用;

注重教育是中国儒家文化的核心思想,这个影响延续至今,现在中国每年培养的工程师数量超过美国、德国和日本之和;

尊老爱幼是中国孝敬文化的延续和发展;

储蓄习惯反映了中国人勤俭持家的生活方式,虽然现在年轻人的储蓄习惯可能有所削弱,但总体上还是远远高于美国,这为中国现代化建设提供了充沛的资金;

努力改变自己命运更是我前面讲到,中国人“天行健,君子以自强不息”这种精神的体现,它包括了中国选贤任能不分高低贵贱的文化传统,也体现了当今中国制度安排总体上有利于普通人改变自己的命运,所以中国也成了世界上改变了自己命运人数最多的一个国度。

谈到文化自信,我们一定要谈一谈语言,因为语言是一个民族的文化血脉。去年9月,我和新加坡资深学者马凯硕先生在上海有过一场对话,探讨亚洲智慧对世界的贡献。我们两人对多数问题的看法高度一致,但在涉及英语的问题上有一些分歧。马凯硕经常撰文谈印度的崛起,他认为印度现在和中国的差距还相当大,但印度最终也能追赶上来,一个原因是印度人的英文水平比较高。对此,我有所保留。我说,我曾经读过印度开国总理尼赫鲁的回忆录,我发现他在治国理政中遇到困难的时候,往往首先写信给他在剑桥大学读书时候的英国同学,跟他们交流思想。尼赫鲁的思维方法跟英国人相当接近。

依我之见,绝大多数印度精英把西方世界的认可,特别是西方对印度所谓民主制度的认可,看成一个很高的标准、甚至是最高的标准。

这和中国的政治领袖完全不一样,中国政治领导人一直认为,要探索适合自己民情国情的制度安排,要借鉴西方的有益经验,但最终要超越西方。

毛主席也好,邓小平也好,他们不讲英语,只说中国话,而且还都带着浓浓的乡音。可能正是他们中国式的思维使之没有陷入西方思维的陷阱。他们愿意学习西方的一切长处,但始终坚持不能失去自我。以邓小平为例,他1978年访问新加坡,受到很大触动,因为这时的新加坡与他16岁去法国勤工俭学时候路过的新加坡已经完全不一样了,他回国后多次讲,要向新加坡学习,但同时他也说,在一些方面,我们要做得比新加坡更好。后来我对马凯硕先生说,我不否认在“术”的层面,印度人英语比较好,可以方便印度人借鉴西方文明中有益的东西,但在“道”的层面,恐怕英国人的思维方法使印度政治精英、政治领导人难于完全跳出西方的思维方式。

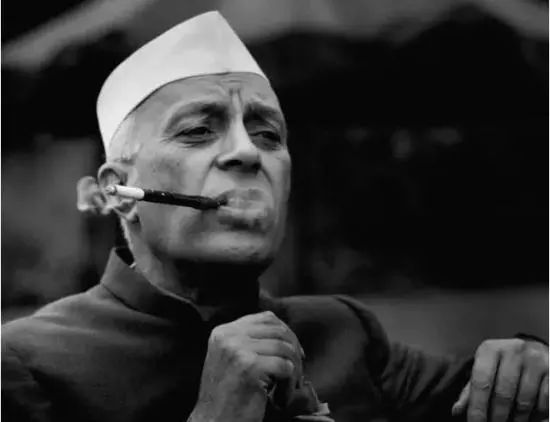

印度总理尼赫鲁

我记得德国哲学家海德格尔曾说过这样的话,语言是存在的家园,语言本身显示一个世界。换言之,我们说语言,语言也在说我们。我注意到中文和西方语言的一个重要的差别大概如此,学过英文的人可能都知道,最头疼的是背单词,如果你要流畅地阅读《纽约时报》,大约需要掌握两万个单词,没有这么多单词的话,会读得很累;但中文不一样,中文的核心汉字就是三千来个,这些汉字可以形成无穷无尽的组合,表达无穷无尽的意思。

我觉得,某种意义上,这种文字差别可能反映了中西方两种文化的差别。我个人认为,

中国文字的最大文化特点是“求同”

,比方说,凡是与水有关的东西,就加上“三点水”,如江、河、湖、海、洋;凡是与金属有关的东西,就加上“金”字偏旁,如金、银、铜、铁、锡等等,对于所有不同的东西,我们都力求发现它们之中的共同之处。但与汉字不同,西方文字的最大特点是“求异”,对每一样东西,它往往都要创造一个专门词汇来表述,所以西方语言对词汇的要求特别大。

我想这一点可能对于我们理解中国政治文化和西方政治文化的差异也有帮助,对我们治国理政也有启发。比方说

我们如果沿着中国“求同”的思路来处理各种矛盾,成功的概率一般会大一些。

只要在人民内部矛盾的范围内,无论是邻里矛盾、地区矛盾、单位矛盾、劳资矛盾、官民矛盾,只要我们能够把重点放在寻求各方的共同利益,求同存异,解决矛盾的效果一般比较好,因为中国人有“求同”的文化基因。反之,如果放弃自己的传统,转而采用西方“求异”模式,效果可能会要差一些。当然,我们也可以从西方“求异”的文化中受到不少启发,用好了也可以产生好效果,事实上我们也是这样做的;但我们千万要防止邯郸学步,人家的东西还没有学会,自己的好传统已经丢掉了。