陈文令喜欢在表面用一种轻松,甚至诙谐、幽默的东西,但是

背后隐藏着某种精神

,

不是一种说教式的做派

,

而是把严肃的东西放在轻松的背后;他说:

艺术家的目标是不断不断自我超越,

没有一劳永逸的艺术家。

美术馆、艺术区、博览会,在我们可以遇见艺术的很多地方,校园、街头、商圈、海边,在很多我们称之为公共空间的地方,都可以看到艺术家

陈文令的“小红人”雕塑

,这些作品喜笑颜开、轻松幽默,

夸张的表情加上夸张的动作

,当然,吸引你目光的还有

艳丽的色彩

,相信很多人面对“小红人”都曾拿出相机、拍好造型,来张合影发圈,这样的出片被朋友们转评赞肯定是少不了。

12月29日,曾经和“小红人”雕塑合过影并被朋友们羡慕过的人又有福了,因为“小红人之父”陈文令的全新艺术个展即将上演跨年秀,回顾性的作品与2019最新创作的作品将会一起亮相,准备好相机、设计好造型,在新的展览、新的作品中,期待大家有新的出片。

艺术家 陈文令

/

在《“绵延”的寓言》遇见全新的“小红人之父

”

/

2019年12月29日陈文令大型艺术个展

《“绵延”的寓言》

将亮相北京民生现代美术馆,展览不仅是北京民生现代美术馆的跨年展出,同时也是艺术家移居北京15周年的最大规模个展,美术馆将一、二、三层全部空间用于展陈,

共展出大型装置3组、雕塑50余件、绘画手稿80余张

。

一方面展览全面、系统梳理了陈文令自2006年至今的艺术创作历程,更为重要的是

全新作品的占比高达三分之二

,呈现艺术家全新艺术探索成果。

本次展览策展人吕澎将陈文令的

艺术创作历程看作是一条“绵延”之路

,“绵延”来自哲学家柏格森的概念:

“美在绵延”

,因此“绵延”此也成为本次展览的主题。

《“绵延”的寓言-陈文令艺术个展》展览海报

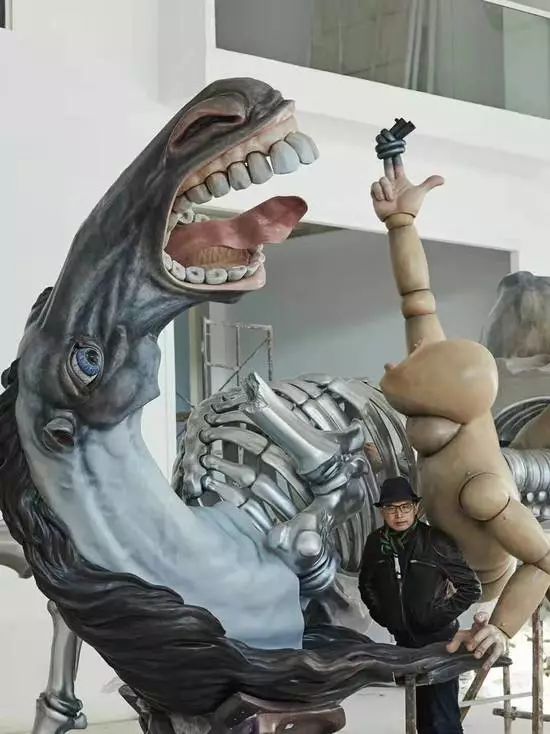

2019年创作的大型装置作品

《平庸之恶》

无疑是本次展览最重要的作品之一,这件作品也可以说是为北京民生现代美术馆台阶空间量身定做的作品,举

起反战手势的战士与露出胸腔骨骼的战马演绎着人仰马翻的场景

,陈文令在采访中介绍到,战士与战马均是泛指,并没有人类具体国家、民族的指向,因此战士是一件木偶的形象,而作品指向的广泛议题其实是反战。

陈文令在作品创作现场

战马巨大的胸腔远远超过真实的存在,在陈文令看来只有以这样的体量才能将观念充分的彰显。

在塑造过程中陈文令并没有借助现在流行的3D打印技术,而是

用双手一点一点塑形

,他相信这样的方式可以更加整体地

把握作品气息与精神状态

。

通过本次展览以及展览中的每一件作品陈文令

希望激起观众某种共鸣与某种认知

,或者某一种

感同身受

,而不只是艺术家的个人表达。

在陈文令看来今天的社会其实是一个整体,正如海明威所说“所有人其实就是一个整体,别人的不幸就是你的不幸”,别人的幸福也是你的幸福,别人的喜悦也是你的喜悦。

陈文令也相信艺术的力量即通过艺术这种媒介,

把社会各种差异性的行为更多地相连在一起,唤起人们对美好的想象

,从而推动社会向着更好发展。

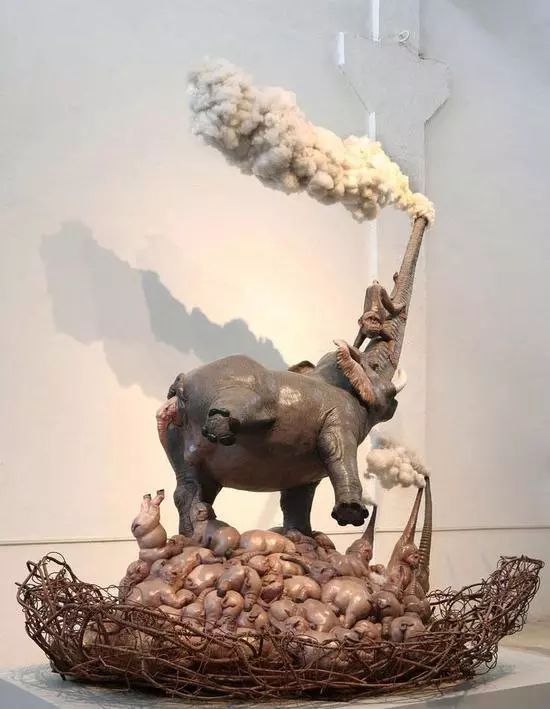

陈文令作品《世外桃源》2015年 305*168*120cm 综合材料

/

把严肃的东西放在轻松的背后

/

陈文令最为大众熟知的作品是“小红人”系列,美术馆、艺术区、博览会,在我们可以遇见艺术的很多地方,校园、街头、商圈、海边,在很多我们称之为公共空间的地方……喜笑颜开、轻松幽默的“小红人”总会和你不期而遇,陈文令也被大家称为“小红人之父”,在陈文令自己看来的

“小红人”就是个人的“自传体”

,通过“小红人”他塑造的是

自我的生命记忆与生命体验

,“我从那个年代走过来,我拥有了那个年代的、特定的、个人的生命记忆与生命体验,我

把它提炼出来

,它就带有一定

普遍性

或者

典型性

。

”

陈文令雕塑作品《红色记忆》系列

陈文令坦言,一位艺术家

最有价值的部分就是他个人的生命记忆与生命体验

,并从中提取艺术感知,与此同时当个人的生命记忆与生命体验

转换成为一种公众的社会经验

,并使之能够产生共鸣时,艺术家的艺术才是成立的。

不仅“小红人”系列,陈文令的许多作品都置身公共空间,公共性、亲和性尤为显著,2018年,陈文令个展

《有限与无限》

更是将厦门科考码头作为露天展馆,因此他的作品常被贴上时尚的标签,成为观众合影打卡的优选。

陈文令并不否认自己作品的

时尚属性

,因为他认知到作品与时下以及前沿的密切关联,但更重要的是陈文令明确自己作品同时具有

严肃性、批判性

,“我比较喜欢在表面用一种轻松,甚至诙谐、幽默的东西,但是

背后隐藏着某种精神

,

不是一种说教式的做派

,而是把严肃的东西放在轻松的背后,这应该是我普遍性的一个创作特点。

” 陈文令谈到,“

陈文令雕塑作品《红色记忆》系列

/

作品与展览,都奉行一种探险精神

/

出生于福建泉州的陈文令深受海洋文化的影响,所以他奉行一种探险精神,在他看来,艺术家也是最具冒险的职业。

从《红色记忆》到《幸福生活》再到《英勇奋斗》,从《你看到未必是真实的》到《这不是大象》再到《世外桃源》,以及即将于29号亮相的《平庸之恶》。

回顾自己的创作,陈文令更愿意把这以过程看作是一场

充满不确定性的冒险

,同时他也认为“

最大的喜悦与快乐也是最大的艰难与挑战

。

”而痛并快乐的过程其实就是做艺术的魅力所在,有挑战才过瘾、才刺激。

”

陈文令作品《幸福生活》2004年238*116*115cm

展览对于陈文令同样也是一种挑战,参加诸多群展的同时他几乎每年都要做一个个人展览,2018《有限与无限》、2017《妙谛因心》、2016《万物皆牛》……构思、策划、创作、加工、运输、布展,每一场展览都是巨大的工作量,为了筹备今年的《“绵延”的寓言》,陈文令在一年的时间中辗转福建、广东、浙江、山西、陕西、河北等地,监制作品加工,其中艰辛可想而知。

“

我感觉人有时候像自来水,必须要给一点压力才会跑到顶楼

。

”谈起举办展览缘由时陈文令说,

懒惰和肌肉与运动一样,都是有记忆的,只有动起来而不是懒下去才会使得他的内心很充实

。

无论进行创作还是筹划展览,对于人到中年的陈文令而言依然选择挑战,是因为他希望自己保持活跃度而

不丢掉一直以来的生命状态

,他说“人是很容易保守,就很容易退步,很容易很迷糊的。

”而

保持革新、进步、清醒的生命腔调至关重要

。

陈文令作品《英勇奋斗》2006年750*480*210cm 综合材料

/

悲欣交集的艺术与人生

/

一件作品接着一件作品,一个展览接着一个展览,挑战、冒险,如果一个艺术家的目标是不断超越自我的话,那么就

没有一劳永逸的艺术家

,用陈文令的话说就是

优秀的艺术家一直在奔跑

。

艺术的价值在陈文令看来似乎有些“无用之用”,但又不可或缺,因为它是人们生活中的润滑剂、生命中的调节器,创作了艺术的艺术家的价值即在于

用一生的时间去做并不重复的创造

,但这种价值刚开始并不被人所认同,或者说不被大多数的人接受,艺术家此刻体会到的无疑是孤独。

这种

孤独的状态

直接反映在陈文令早期作品“小红人”系列中,”你看我的小红人看起来是有点悲凉感。

“如果说

公共性、亲和性、严肃性、批判性更多的是针对观众阅读

,那么这一丝

悲凉更多的是指向艺术家内心

,”我大多数人的作品里面充满这一种

悲欣交集、甜苦共存的味道

,尤其是弘一法师讲到的悲欣交集。

”听到艺术家这样的内心独白,我们也可以将雕塑饱满愉悦的精神状态中含有的孤独、悲凉,理解为坚持挑战、冒险的艺术家所拥有的内心观照。

陈文令作品《你看到未必是真实的》2009年1100*600*500cm 玻璃钢着色

今天,厦门南普陀寺,弘一法师“悲欣交集”的书法刻石矗立在园中,几公里以外的鼓浪屿,20多年前,年轻的陈文令在这座

岛屿的灌木树下创作雕塑

,一做就是

6年

。

当我们问起一路走来他有哪些

最苦难的时光

时,他谈到的就是这段时光,

900元的房租,很小的厨房、几乎不存在的客厅

,陈文令的职业艺术家之路也是从这里开始。

当我们问起他

最快乐的时光

时,他谈到是自己在

物我相忘的沉醉于作品创作

时,“那种时刻是一种生命的

最骄傲的时刻

”,而这种时刻随着年龄的增长越来越难得,我们也相信这种时刻在鼓浪屿时最容易有,因为陈文令在采访中谈到:

“假设我60岁再退回鼓浪屿,那么美好的风景,我再租一两间房,在树底下做一些挺有意思的小东西,我觉得也是有可能的。

”

陈文令作品《这不是大象》2010年 330*240*370cm 综合材料

- E N D -