作者:

谭主

本文经授权转载自微信公众号:

玉渊谭天(ID:yuyuantantian)

一个在众目睽睽之下,撒的弥天大谎,

能瞒多久

?

美国给出的答案是,

18年

。

2003年,美国以伊拉克持有“大规模杀伤性武器”、“解放”伊拉克人民为由,发起了伊拉克战争。这是人类历史上,首次电视直播的战争,关注度空前。

18年来,美军从未彻底离开伊拉克的土地,时至今日,所谓的

“化学武器”

,仍没有找到。美伊最近的一次会谈中,美国承诺将所余作战部队撤出伊拉克。

这场战争,似乎要

“不明不白”

地结束了。

在过去18年,拆穿这个谎言的尝试从未间断,越来越多的美国人也站了出来。

一位是2003年参战的美国士兵杰西卡·林奇,她在国会上作证,

揭露

了美军的谎言。

第二位,是美国退役四星上将克拉克,他在2007年接受采访时提到,就连美军的高级军官,都不知道

“为什么要打伊拉克”

。

第三位,是美国现任副总统哈里斯,她在最近的一次讲话中提到,美国过去的战争,其实都是

“为石油而战”

。

谎言背后的真相似乎越来越清晰。

从林奇到哈里斯,无论是参与战争的士兵,还是美国军方高层,甚至是和这场战争没有交集的美国领导人,都

不愿

再为这个谎言粉饰。

如今,这个谎言即将走向终点,然而18年前它是缘何而起,这个谎言的

代价

又是什么?

图上的女兵,就是杰西卡·林奇。2007年4月24日,对于她来说,是个决定人生命运的日子。

在这之前,她是美国家喻户晓的

战斗英雄

,是《新闻周刊》的封面人物,她的事迹也被好莱坞拿去,改编成电影上映。

那天,她去国会作证。顷刻间,所有的荣誉离她远去,她的身份发生了180°的反转——现在,她是美军的

“败类”

了。

时间拨回到4年前,2003年4月,美国军方公布了一名叫做杰西卡·林奇的19岁女兵,在伊拉克战场的英勇事迹。

林奇所在部队遭遇伏击,在这样的情形下,林奇顽强抵抗,打光了

“最后一颗子弹”

。而后又拼死肉搏,直至被俘。不久,美军获得的情报称,林奇被俘后,受到了虐待与强暴。

为了维护人权,美军决定派出海豹突击队与特别救援小组,

“拯救女兵林奇”

,CNN的摄像师,也被允许参与到这场救援行动,并进行全程拍摄。

几天后,CNN拍摄到的片段,震撼人心——美军特种部队在夜色和炮火的掩护下,乘坐直升机

破窗而入

,将满身是伤的林奇救走。

拯救林奇的行动,极大地提振了美军的士气,消息传回国内,更是一片欢腾,就连道琼斯指数,也因此上涨了2.7%。

12天后,林奇被接回美国治疗,她受到了众多美国民众的欢迎。当月,她成为美国《新闻周刊》的封面人物。而美国全国广播公司也宣布,要将林奇的经历,拍成一部电影。

这部电影在短短7个月后,就被安排上映,它也成为美国发动这场

“正义之战”

的象征。

同军方和媒体的狂热不同,事件的主角林奇,却显得异常

沉默

。当欢呼声消散,人们开始回顾这场行动时,真相陆续浮出水面。

美国《芝加哥论坛报》等多家媒体报道,在遭遇伏击后,林奇乘坐的军车被炮弹击中,撞向了另一台汽车,两车相撞,才是林奇重伤的原因。

而伊拉克的医护人员救了林奇。在得知美军要“营救”林奇时,伊方还主动表示,可以暂时撤离相关人员,为美军提供

钥匙

,接走林奇。

但美军拒绝了这个提议,放着大门不走,反而要“英勇”地破窗而入。参与救治林奇的医生回忆称,美军打的是

空包弹

,因为他们知道医院里,并没有敌军。

即便这样,美国特种兵仍在高喊,“快!快!快!”但事实上,当时最紧张的,是医院的工作人员。

整个过程,就像是在片场拍电影。林奇的故事,是一个美军

精心包装

,用来哄骗美国人的谎言。

美军想要通过塑造伊拉克

“践踏人权”

的形象,来证明自己发起这场战争的

“正义性”

。

其实,早在2003年年初,在美军的授意下,美国媒体就开始为军事行动

“造势”

。《纽约时报》称萨达姆在其执政的23年期间,使伊拉克陷入中世纪般血腥的屠杀,还向邻国输出恐怖主义。

▲《纽约时报》的报道中,使用了“大屠杀”这样血腥的描述

而2003年的一项民意调查显示,

70%

的美国人认为,萨达姆与“9·11”袭击有关。但实际上,美国中情局检查了过去20年的2万份文件,

没有找到

萨达姆和基地组织的任何联系。这个数据背后,都是美国媒体的“功劳”。

战争即将打响时,美军也做了充足的准备。时任美国国防部长的拉姆斯菲尔德,除了同参谋们制定作战计划,也同时制定了一份12页的

“采访须知”

。

拉姆斯菲尔德告诉500多名美国随军记者,不准问英美的伤亡情况,不准问正在进行的军事行动。

当被问及为什么军队决定让记者加入部队时,美国海军陆战队上校里克·朗是这样说的,“战争其中一部分是信息战。因此,我们将尝试

主导信息环境

。”

即便这样,在战争爆发后,还是有不少美国记者遭了殃。美国电视记者菲尔·斯麦克只是传回了一些实况画面,就被美军以报道“太具体”为由,赶出了伊拉克。

美国民众看到的,都是一些“片面的、

被精心安排

过的”画面。

而此时,伊拉克电视台和卡塔尔半岛电视台播放的,却是伊拉克平民的死伤画面。这些画面,激发起美国民众的

反战情绪

,也让美国的人权大旗摇摇欲坠。

美国要

继续

以“人权”的面目示人,而林奇,成为了他们的目标。

于是,这个因枪卡壳而一枪未发的女兵,成为了英勇无畏的战斗英雄。而她在伊拉克的医院受到精心照料,还有护士唱歌给她听的经历,也变成了受到“虐待”的“悲惨遭遇”。

但成为“英雄”的林奇,知晓着事情的真相,这种

撕裂

,每天折磨着她。四年后,她鼓起勇气,在美国众议院的听证会作证,表明自己的“英雄事迹”全部都是美国军方

编造和操控

的,“他们利用我来象征某些东西”。

这就有了上文的那一幕,林奇

戳穿

了美国军方的谎言,而她,也成了美军所谓的“败类”。

林奇人生真正悲惨的片段,不是在伊拉克的战场,而是在美国国内。

她参军的原因很简单。一是家里支付不起学费,二是她的家乡,是美国失业率最高的地区之一——参军是她所剩无几的选择之一。

但她最初的愿望,是当一名

幼儿教师

。

这场战争,改变了林奇以及很多美国人的命运,同样,它也改变了伊拉克人民的命运。

2003年4月5日下午,美军第3机步师下属的一个坦克营沿着高速公路,就这样一路开进了巴格达市区。

途中,美军只遭到了零星的抵抗,短短几个小时内,美军就占领了萨达姆的新总统府。巴格达,成了一座

没有设防

的城市。

迎接美军的,不是黑枪和巷战,而是欢呼。巴格达民众走上街头,向美军挥手致意。他们欢呼的,是即将到来的

“人权”与“自由”

。

战前,美国就声称,美国的目的是为了推翻萨达姆的统治,“解放”伊拉克,还伊拉克人民以“自由”。美国政府还承诺,将向伊拉克民众提供所需要的药品和食品,并帮助他们建立一个

繁荣自由

的新伊拉克。

“推翻”与“重建”,这种情绪在萨达姆雕像被推倒的那一刻,达到了高潮——在伊拉克人的帮助下,美军的坦克,将巴格达市中心天堂广场上的萨达姆铜像拉倒。

领头的人叫做朱布里,当时,他挥动着铁锤,砸向水泥底座。尽管他的手因用力过猛而流血,但他自己,“感到很高兴”。

对于当时的伊拉克民众而言,这个场景,预示着

美好时代

的到来,他们相信,美国会

信守承诺

,而伊拉克的未来,也会更加光明。

铜像被拉倒22天后,时任美国总统小布什在林肯号航母上发表演讲,声称美军及其盟军取得了战争的胜利。这场代号为“解放伊拉克”、后改名为“伊拉克自由”的军事行动,宣告了

胜利

。

美军的行动结束了,而伊拉克人民的苦难,才刚刚开始。

总台《深度国际》制作的特别节目《战争黑洞——美国制造的人权灾难》,在时隔多年之后,重现了伊拉克真实的场景。

巴士拉是伊拉克战争中,美伊双方争夺最激烈的战略要地,为了迅速打败敌人,美军使用了

贫铀弹

——这是一种非人道武器,却被美国在战场上滥用。

贫铀弹中含有

辐射物

,当战场的硝烟散去,辐射物的扩散,却始终没有停止。

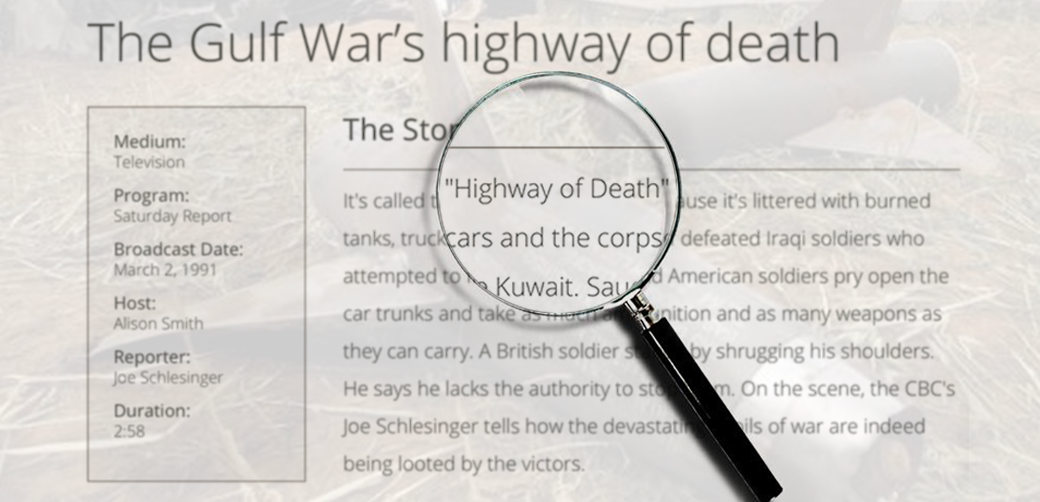

巴士拉的一条公路,曾经被美军轰炸过,而今,它的名字变成了

“死亡公路”

。

▲加拿大广播公司(CBC)将巴士拉的一条公路,称为“死亡公路”

据统计,美军在伊拉克境内引爆的贫铀弹超过3400吨,也就是说,平均每平方公里,都有将近8公斤铀化合物遗存。

伊拉克环境学者拉缇芙在接受《深度国际》采访时表示,按照国际原子能机构的研究,癌症及与辐射相关病症发病率约为十万分之一,十万人里有一个患者。

而伊拉克的患病率,要高出

600倍

,并且,仍在不断升高。

号称为人权而战的美国,却极大地践踏了人权。

放射性物质会引发细胞突变,而铀的衰变是45亿年。这也意味着,在漫长的岁月中,这片土地上的任何一个人,都有可能成为受害者。

这不是简单的轰炸,而是

种族灭绝

。

贫铀弹,只是美军在伊拉克侵犯人权行径的缩影,美军的侵略,同样剥夺了伊拉克平民

生存与发展

的权利。

战争期间,美军共向伊拉克投放了2.7万多枚炸弹,几乎完全地摧毁了伊拉克的

基础设施

,伊拉克民众,基本的生活都无法保障。

轰炸同样炸毁了伊拉克的石油管道,而这是伊拉克当时唯一可以获取外汇的方式,这也意味着,伊拉克的经济,

几近崩盘

。

各种武装势力开始在伊拉克盘踞,之后,伊拉克又爆发了

内战

,枪炮声成为了伊拉克的常态。持续恶化的安全局势使得伊拉克的失业率高达60%。

战乱又引发了频繁的暴力事件,平均每周,伊拉克境内要发生

1000多起

的暴力事件。

世界粮食计划署的一项报告称,伊拉克的

“脆弱性”

已经达到史无前例的水平,超过53%的居民食不果腹、近75%的15岁以下儿童为了帮助家人获取食物而不得不辍学工作。

由于缺乏学校建筑资源和资金援助,伊拉克的孩子们没有校舍,只能用“公交课堂”替代。

伊拉克战争结束4年后,当年推翻萨达姆雕像的朱布里又一次接受媒体采访,在谈及伊拉克这4年的变化时,他说的最多的词,是

后悔

:

“现在的每一天都比过去更糟糕。”

后悔,已经

为时已晚

。一些伊拉克人想过补救——伊拉克议员萨拉姆·沙姆里曾经要求美国做出赔偿。

权威国际机构估计,美国的入侵给伊拉克造成的直接经济损失为80亿美元,重建伊拉克基础设施和房屋的费用为120亿,合计起来至少要赔偿200亿美金。但这些要求,最终都

石沉大海

。

据世界卫生组织数据,2019年伊拉克人均预期寿命68.9岁, 排名121位——低于战前。

这场战争也导致20-25万平民死亡,

250万

伊拉克人民成为难民,流离失所。

这些人权灾难的根源,是美国,为了制造这场灾难,美国政客,

蓄谋已久

。

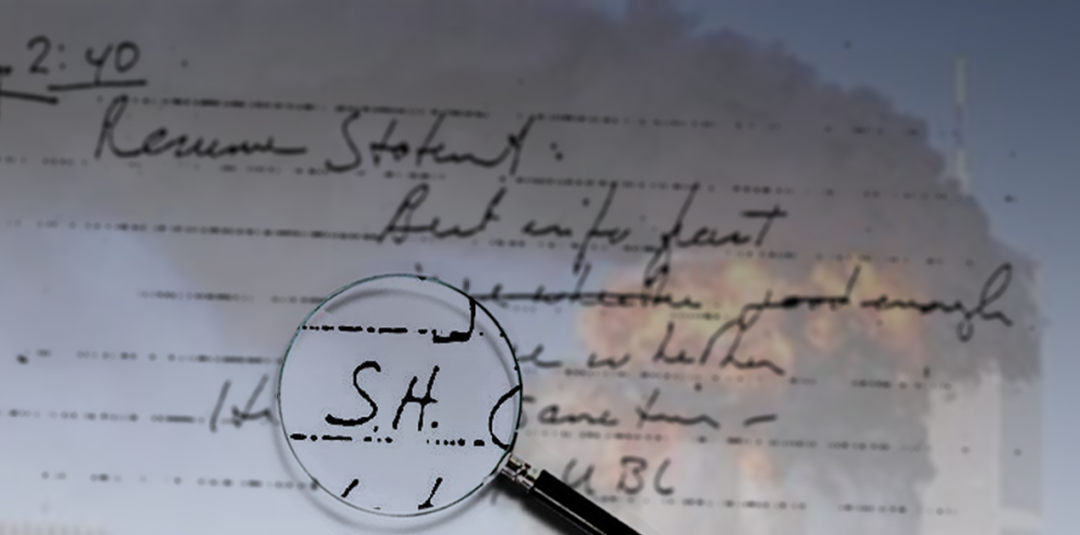

时间回到2001年,震惊世界的“9·11”事件发生后,很快,中情局就锁定了元凶——基地组织。但这时,左边图上的这个人——时任美国国防部长拉姆斯菲尔德却提出了不同的看法:

我们要想想,要用何种方式,把萨达姆·侯赛因

牵扯

进来,攻打伊拉克。

▲拉姆斯菲尔德写给手下的字条上,有“SH”的字样,这是萨达姆的姓名缩写

当晚,恐袭发生12个小时后,时任美国总统小布什在白宫发表全美电视讲话:

今天,我们珍视的自由受到了攻击,我们不会区别对待,区别对待那些犯下此种行动的恐怖分子和为他们提供庇护的人。

最后这小半句,就是

特意

加上去的。美国要先给伊拉克

“定罪”

,至于证据,慢慢“找”就好。

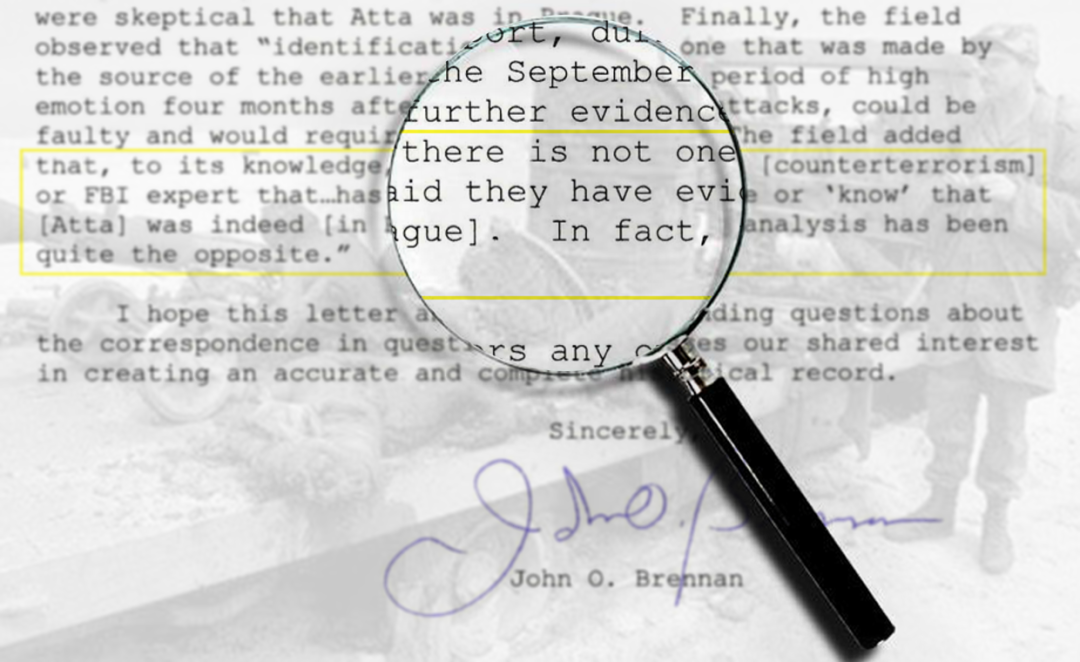

很快,副总统切尼和国防部长拉姆斯菲尔德就拿出了两份“相关情报”,其中一份,是从捷克情报部门那里“听说”的,讲的是“9·11”其中的一名劫机者,曾于5个月前,在布拉格同伊拉克情报部门的高官见面。

这份被拉姆斯菲尔德当做宝贝的情报,也受到了中情局的关注,他们在调查后发现,这个人当时还在佛罗里达州服刑。

▲这是中情局局长约翰·布伦南写给总统的信件,信上提到,来自捷克的情报有误

眼看着中情局这么“不上道”,一个月后,拉姆斯菲尔德在国防部成立了“特别计划办公室”,自己“搜集”情报。

这个办公室最先盯上的,是来自阿富汗的战俘。

在办公室成立之时,副总统切尼就从小布什那里拿到一份秘密授权——阿富汗俘虏不需要再上民事法庭,而是接受美国国防部的军事审判。

在用了几种

“手段”

之后,拉姆斯菲尔德就拿到了自己想要的东西:

一名叫做阿勒利比的战俘招供,萨达姆曾经为基地组织提供过

化学武器

训练。

根据这份“证据”,一个多月后的2002年1月20日,小布什发表国情咨文。他在演讲中,将伊拉克,列为

“邪恶轴心”

。

从那天后,美国的高官、美国的媒体,都在

重复

着同一个信息:

萨达姆

拥有并生产

大规模杀伤性武器。

但在1991年海湾战争结束后,联合国安理会已经成立了“核查伊拉克大规模杀伤性武器的特别委员会”,在长达7年多的核查中,光是核查小组,就有几千个,伊拉克几乎已经被翻了个“底朝天”。

这些小组中,有不少是美国中情局安插的情报人员,但他们仍没有找到任何证据。

这时,小布什开始要求国会授权发动对伊战争。而国会,需要中情局的“国家情报评估报告”(NIE)——这是最高级别的情报报告。

中情局局长特内特,成了关键。