今年是瑞典电影大师英格玛·伯格曼

(Ingmar Bergman)

逝世十周年,最近理想国把

伯格曼自传《魔灯》重新翻译出版,并且是一个

全新的完整全译本

。

作为生前

唯一一部生平自述,

伯格曼在这本书里足够勇敢毫不留情地剖析自己,比如他的恐惧,他的坏脾气;他好色、有手淫的习惯;他冷漠的基因甚至遗传到下一代,和儿子感情冷淡……电影就是

伯格曼和这个世界沟通的唯一渠道。

2006年,李安筹备《色,戒》几近崩溃,跑到法罗岛求安慰

网上老是流传李安拍《色,戒》拍到崩溃前去法罗岛拜会伯格曼相拥而哭的照片,也许在对自己狠这方面,他们是一致的,敢于把自己逼到没有退路的境地,也许才是真·艺术家脾气。

所以这本自传既关乎

伯格曼的生平故事

,也是一本忏悔录。下面这篇,就是我们的编辑鲸鱼看完全书后的一些拉杂谈,请细读。

我第一次听说英格玛·伯格曼,是在他死后的第二天。

2007年暑假的某个中午,一档新闻节目花几分钟时间介绍了这名瑞典导演的离世。

2007年7月30日,伯格曼因病在瑞典法罗岛的家中逝世,享年89岁

几个电影片段也被截取下来,说明他的丰功伟绩:

一个面色死白的黑衣人和一个骑士坐在海边下棋,一个女孩牵着一名老人在草地上漫步,一个极度痛苦的病人躺在床上惨叫......实话说,没有一个画面能勾起我观看的兴趣。

伯格曼的电影不缺乏痛苦的人物

几年后,我开始补习世界电影大师的名作。伯格曼又摆在我眼前。

像完成任务一样,我看了《野草莓》、《处女泉》、《第七封印》、《假面》、《呼喊与细语》、《婚姻生活》、《秋日奏鸣曲》和《芬妮与亚历山大》。

对这些经典,我要么无感,要么厌恶。

「厌恶」在312分钟的《芬妮与亚历山大》里取得了压倒性的胜利。那天我关上播放窗口,决定再也不看他这些「专门拍给知识分子的电影」。

《芬妮与亚历山大》1981年11月开拍,1982年伯格曼宣布退出影坛

也是在这部影片之后,伯格曼宣布退出影坛。

人为什么要看电影?

如果影像世界只能为我们提供更多的生活负担,甚至把琐碎里的无聊和痛苦放大十倍,那我们这些本就被日常引力拴在地上的观众,何苦要走进影厅,坐进黑暗,朝圣似的接受一束光的牵引?

拍摄《秋日奏鸣曲》的时候,英格丽·褒曼说,「英格玛,你写的东西怎么会这么乏味呢?你应该是个很有趣的人」

在伯格曼那里,我总是感觉很臃肿。像在40度的高温天吃多了油腻的食物,又不消化。

他对存在问题的纠结,对上帝和信仰的恐惧,透露出他的痛苦;他对中产阶级脆弱虚伪的披露,对人脸上每一条细纹的解读,显示出他的冷酷。

伯格曼喜欢拍人物的面部特写,《呼喊与细语》里玛利亚的丈夫解读她的脸,说明了她的变化

「

这个世界,是个粪坑。

」

伯格曼钟爱的瑞典作家斯特林堡,说过这句话。这是伯格曼年轻时就确立的世界观,也差不多可以概括他所有的杰作。

所以,我那时候确实讨厌伯格曼,对他仅剩的一点兴趣也是险恶的。

拉斯·冯·提尔在《打扰伯格曼》里曾经猜测他「很好色」、「到老了都经常手淫」。

冯·提尔在《打扰伯格曼》里对伯格曼表达爱意

冯·提尔在《打扰伯格曼》里对伯格曼表达爱意

这说明伯格曼作为一名电影大师,真的没有多么崇高。相反,他还可能是相当猥琐堕落的。

多数人不会讨论伯格曼的这一面,只会赞叹他艺术手法上的天才,这就给了我心照不宣的资本。

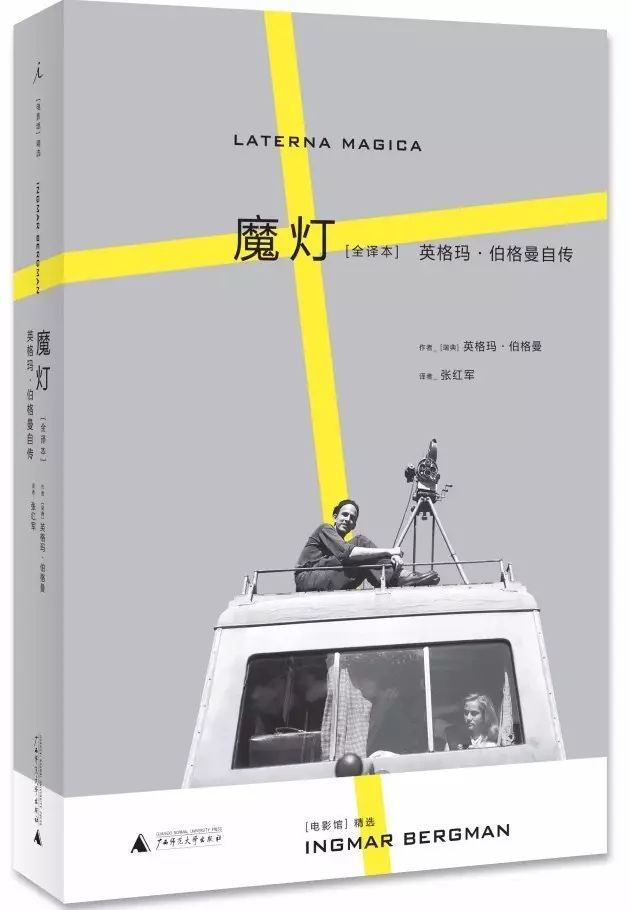

不久前,伯格曼的自传《魔灯》再版,我立刻拿来读了,无非是想印证自己对他的看法。

魔灯

(全译本)

作者: [瑞典]

英格玛·伯格曼

出版社: 理想国 | 广西师大出版社

译者: 张红军

出版年: 2017-8

页数: 368

他在里面的回忆和自述,都符合我此前的判断。但是这次,我不再有那种「如我所料」的小小窃喜了。

「恐惧造就它所恐惧的。」我所讨厌的伯格曼,正是我不愿意面对的一部分自我。

他说他对任何事物都感受不到爱,对自己更是如此;

他说他对外部的现实世界并非没有感觉,只是缺少情感的冲动;

他的内心总是充满激情,所以他总在抑制自己,回避喧嚣、攻击和情感的爆发。

伯格曼在《魔灯》里无比坦诚,把我想看和不想看的全交代了。因此,这本自传又被称为「

忏悔录

」。

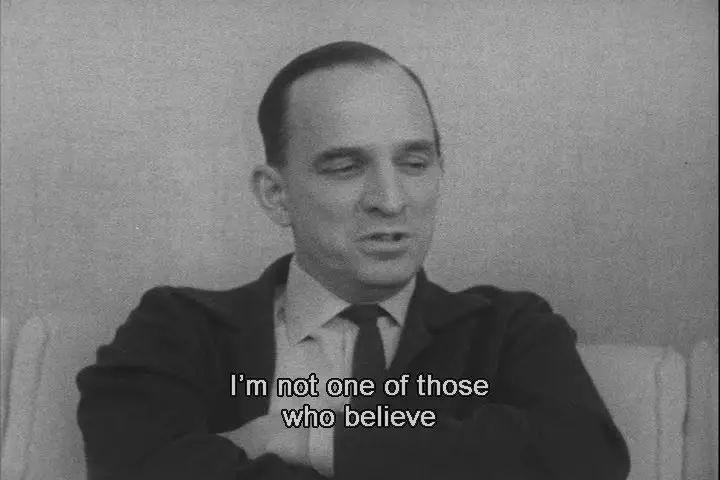

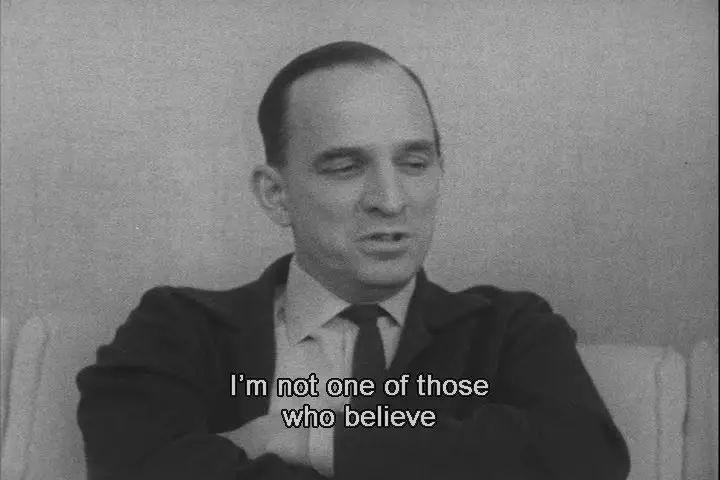

伯格曼在1966年的访谈里讲大实话

可我觉得他并没有忏悔,也并不对自己曾经的冷酷和背叛感到愧疚。

他只是说我就是这样,世界就是如此。我很痛苦,我知道,但我会继续犯错,你也一样。

《魔灯》里有一些伯格曼不同时期的照片。

拍摄《假面》的时候,伯格曼和丽芙·乌曼坠入情网,他们在法罗岛一起生活了几年,直到丽芙去《移民》中饰演女主角,一去不返

对伯格曼来说,这些旧照,没有任何价值,只能展现一副根深蒂固的面具。

真实的他极度痛苦,又极度擅长抑制痛苦。

年轻时,他「不信任任何人,不爱任何人,也不思念任何人」。他被欲望、恐惧和良心上的内疚折磨着。

「如果一旦觉得受到伤害,我就会像一条受惊的狗,反咬一口」。

年轻时的伯格曼

内页里那张他和丽芙·乌曼坐在法罗岛海边礁石上的照片,看似明朗,却埋藏着他对家庭的漠然。

海边天气晴朗,目之所及都是纯净的蓝。导演与演员间的坦诚相待,温情脉脉,建构出虚幻的安全感。

照片里戴着毛线帽的伯格曼笑的很灿烂。多年后他才明白,摄影机终有一天要停止转动,灯光也会熄灭。

丽芙·乌曼这卷胶片转出了十二部电影,一部戏剧和一个女儿。这又怎么样呢,最后她还是选择了离开。

《假面》里的丽芙·乌曼

伯格曼出生时,母亲染上了严重的西班牙流感,这导致他从小体弱多病,经常尿床,甚至失禁。

这种「裤裆里随时可能掉下大便」的威胁,带给伯格曼很大的耻辱。看似完美实际压抑的家庭,也加重了他的「神经质」。

《魔灯》里伯格曼的童年旧照:1925年,与哥哥达格和妹妹玛格丽塔的合影

伯格曼一家没有人能做到情感的自然表达。我们在电影里看到的抒情才能,是他花费好几十年才释放出来的。

伯格曼「清楚如何再现情感」,但在他的「直觉感受和情感表达之间总是有一微秒的差距」。

他的第三任妻子贡·哈格贝里生下儿子小英格玛的当晚,伯格曼独自回到家里,喝的烂醉,拿出旧玩具火车,玩到睡着。

贡是伯格曼很多影片中女人的原型,比如《夏夜的微笑》里的德西蕾·阿姆菲尔特

这之后,他迷上了演员哈里雅特·安德森,和贡平静离婚。

《不良少女莫妮卡》里的哈里雅特·安德森

1971年,贡在车祸中去世,伯格曼时隔多年见到十九岁的儿子。他高大英俊,金发垂在额前,拥有深蓝的眼睛和敏感的嘴。

同样名叫英格玛-伯格曼的少年带着同样冷淡的伯格曼标记。这是他的生父最熟悉不过的东西。

「不要碰我,不要接近我,不要抓住我,我是伯格曼,看在上帝的份上,离我远一点。」

伯格曼的一生都在处理和上帝之间不快的关系。

《芬妮与亚历山大》里亚历山大对上帝的看法来自伯格曼,「如果有上帝,那他就是坨屎,我要揍他一顿」

他的父亲是牧师,所以他从小就浸泡在圣坛、三联画、十字架和彩绘玻璃中。在教堂里,他看到了《第七封印》的雏形。

「

我看到骑士和死神在下棋,死神正在锯断那棵生命之树,树上那个吓坏了的家伙双手紧紧抓着树梢。死神像挥舞大旗一般挥舞着他的大镰刀,一些罪犯拍成一长排,小丑跟在最后,在冥界舞蹈。

」

《第七封印》里的这一幕几乎成了伯格曼的代号

在人们高唱的赞美诗中,是伯格曼对宗教的嫌恶。看着圣母像,他在想,「罪孽沉重的抹大拉的玛利亚,她最后是和谁性交的?」

少年们大概都是这样?对女人一无所知,也不了解性。在被性欲击中时,他们往往感到无法理解,饱尝痛苦与罪恶感。

第一次手淫以后,伯格曼感到身体快爆炸了。

「

某种我无法控制的东西将要喷涌出来。我奔向大厅另一边的厕所,把自己锁在里面。此刻,那种快感已变成一种强烈的痉挛迅速传遍全身… 我不知道这股强大的敌对力量要做什么。我恐惧不已,想到自己和我周围的一切都被自己体内喷出的、从未见过的东西搞脏了。

」

在绝望中,他甚至求助于自己从不相信的耶稣基督。这怎么可能有用?

《第七封印》里经典的「死神之舞」完成的很匆忙,这些「演员」实际是伯格曼的助理、电工、化妆师和两个过路游客……