说笺 / 序

——范景中

《前塵夢影錄》追憶劫前所見書籍文物,以類相從,著為論說,箋紙一品,開首即引鮑溶《寄王璠侍御求蜀箋詩》:“蜀川箋紙綵雲初,聞說王家最有餘。野客思將池上學,練裙紅葉不堪書。”歎蜀箋之美,不獨薛濤一井。曩閱舊籍所記,如《國史補》之麻面、屑末、滑石、金花、長麻、魚子、十色,皆蜀箋。雖稱名不雅,要之求為美麗,妙於當時,則可知也。李義山詠蜀箋云:“樓上春雲水底天,五雲章色破巴箋”(《行至金牛驛興元渤海尚書》),託想神奇,千載下讀之,猶令人嚮往不置。

蓋浣花浮碧與楚聿燕弗、丸子隃麋、端溪歙井,同為文房之珍。前人援毫以載,則筆有筆史,墨有墨志,硯有硯林。而紙品最繁,雖有米芾《評紙帖》、鮮于樞《箋紙譜》、費著《蜀箋》、屠隆《紙錄》,第均為戔戔短冊,所記實物亦罕有傳者。胡樸安撰《紙說》,以正名、原始、用料、詳品、稽式、染色、辨朝、分地、考工與故事,差次月日,會萃條流,寫為十章,並紙工傳、宣紙說附後。然多拾掇舊聞,罔關實見,其文雖近,其物則遠。

至於專記尺牘用箋,瞿兌之先生《說箋》,蕭寥數頁,卻甚堪玩味。其寫箋紙之色、箋紙之制,記洋紙為箋、名畫家刻箋,並及近人作箋之俗陋,娓娓道來,非親見太平文物者,不能語此。其述撰作之意云:“文窗無俚,唯好取舊箋紙玩之,以開襟抱,不自知其何說也。意者以天地間最耐久而可親之物,無過於紙,最脆薄而易毀滅之物,亦無過於紙。不知者毀之既易,則知者愛之益親。一城之中,旦旦夕夕,颺為屑而爇為灰者,不知凡幾。更越數十百年,此為屑為灰者,必將為人所珍護、悔惜又不知凡幾也。”前賢文物毀失之歎,今日益複增人淒懷。

梁穎先生論箋之作,此志此意也。箋紙雖小,卻能記垓埏之大;神州之文明閃閃其中,美術之品味亦往往得焉。先生摩蕩其意,洗字於滬上春寒、芭蕉雨中,有以也。而其淡墨幾層,浣染筆端,庶幾拓人心胸,起人護古之心,又奚止研練故實;若其遣詞必求於實,選圖必歸於精,更其次也。

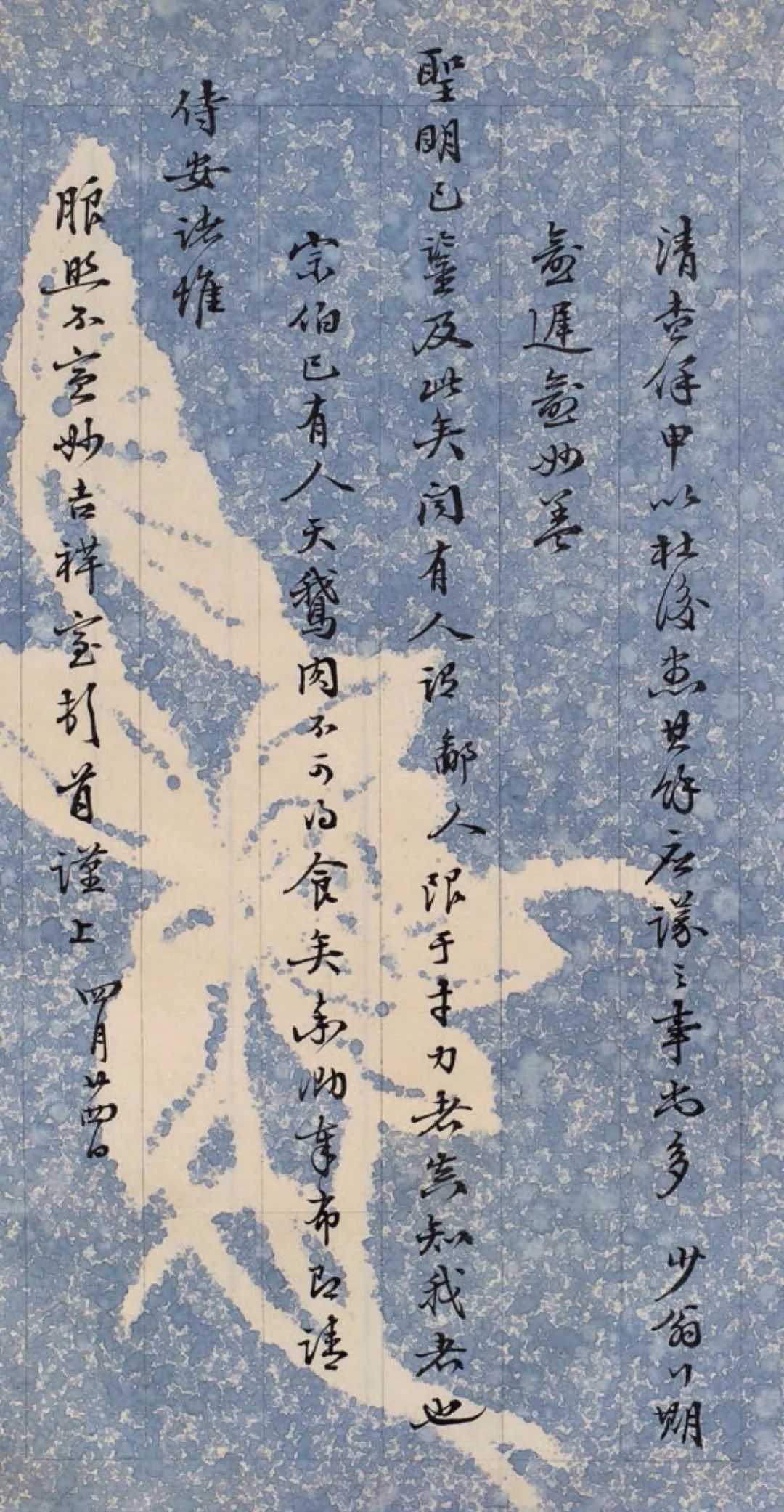

書稿既成,命余卷端補白。忽念吾杭乾嘉間有許氏者,因梁山舟而設虛白齋,所製箋紙,爽爽奪目當世。謝蘊山嘗得友人所惠數紙轉奉翁覃溪,並繫詩曰:“六六魚書自遠將,砑光箋色帶湖光。女兒膚尚輸晶瑩,老子心還止吉祥。文吊剡藤書可愧,封高楮國價難償。先生手緝張華志,好共麟毫供墨床。”古人風雅,此亦一端。唯惜余無凝霜之箋以奉,亦無文字可發勝解,草草數語,聊盡凡心耳。

庚寅二月初三,西陵橋畔看玉蘭花開,藍天下,一湖春水,一樹春雪,燦爛淨潔如先生所述之箋,花瓣與玉版疊映腦際,亙浮不去,因成此小文寄呈。

说笺 典藏版 /

梁穎著

引子:浣花箋紙桃花色

“浣花牋紙桃花色,好好題詩詠玉鉤”,這是唐代詩人李商隱吟詠彩箋的名句。(圖一)然而,引動詩人吟興的浣花箋紙究竟是何等面目,今天已經無從獲知,只能由想像中約略得其仿佛了。

圖一

傳說在唐代元和年間,寓居成都浣花溪的女詩人薛濤,創製出了一種形制狹小、深紅一色的箋紙,供題詩酬和之用。唐李匡乂《資暇集》云:“松花箋其來舊矣。元和初,薛陶尚斯色,而好製小詩,惜其幅大,不欲長,乃命匠人狹小之。蜀中才子既以為便,後減諸箋亦如是,特名曰‘薛陶箋’。今蜀紙有小樣者皆是也,非獨松花一色。”《太平寰宇記》也說:“薛濤十色箋,短而狹,才容八行。”可能在種種名色中,豔如桃花的紅色小箋最是得人心賞,所以女詩人自己的《十離詩》“紅箋紙上撒花瓊” ,上引義山詩“浣花牋紙桃花色”,都對其情有獨鍾,元人《牋紙譜》特稱之為深紅小彩箋。另據《牋紙譜》所記,此種紅色箋直到宋代依然深得名士們的喜愛:“盖以胭脂染色,最為靡麗,范公成大亦愛之。

圖二

然更梅溽則色敗萎黃,尤難致遠,公以為恨,一時把玩,固不為久計也。”薛濤箋原物雖然湮沒無存,不過後人多喜以 “薛濤箋”專稱題詩寫信的小張箋紙,如元代王逢《宮中行樂詞》“宴分王母樂,詔授薛濤箋” ,明代胡定《薛濤井》“日暮騷人無限意,綵毫禁灑薛濤箋”,清代鄭日奎《登錦城南樓》:“載酒難尋楊子宅,題詩空憶薛濤箋”;又如清人所製畫箋每每題名“薛濤箋”,都可見其餘韻的深長不絕。(圖二、三)

圖三

紙張染色的工藝一直在不斷的探索中拓展,從而使彩箋的面目也日益由樸拙轉為華美精雅。如《箋紙譜》所記錄的宋代謝家染色箋:“謝公有十色箋,深紅、粉紅、杏紅、明黃、深青、淺青、深綠、銅綠、淺雲,即十色也。楊文公億〈談苑〉載韓浦寄弟詩云‘十樣蠻箋出益州,寄來新自浣花頭’,謝公箋出於此乎”, 就是突出的一例。鄧之誠先生《骨董瑣記》中“紙”、“造紙說”、“澄心堂紙”、“唐宋元明箋紙”諸條,列舉了歷代箋紙逐漸具備的堅厚、光潤、滑潔以及可避蠹等等品質,以及在此基礎上先後出現的蠟黃藏經箋、白經箋、金花箋、龍鳳團花箋、碧雲春樹箋(以上宋)、黃箋、羅紋箋、紹興蠟箋、上虞大箋(以上元)等等種類。這些多姿多彩的箋紙,從文人筆札詩翰的實用之物,逐漸升格為賞鑒把玩以至饋贈詩友的文房清玩。唐末五代的韋莊作有《乞彩箋歌》,敍說的正是詩人對彩箋的鍾愛;在宋代,不獨范成大,梅堯臣、司馬光等名士也都對精美的彩箋心賞不置,留下了《詠澄心堂紙》、《送冷金箋與興宗》等等詩篇。

圖四

這些記載說明,正是詩人墨客的眷顧,對彩箋製作工藝的興起和提高起到了推波助瀾的作用。

圖五

除了日趨豐富多變的色彩之外,箋紙上又逐步出現了一個更為引人矚目的特徵——花紋和圖案,這說明繪圖、雕版和印刷工藝開始進入製箋領域,從而使彩箋的製作邁上了一個新的臺階。五代時創用的砑光法,即用生蠟或硬物將木版上刻製的畫面壓印到紙上的技術,最早將山水、花鳥、人物、器物等圖案搬上了箋紙,即所謂“砑光小本”,因此可以將其視為後代畫箋的濫觴。但砑光法所運用的具體材料和操作步驟究竟如何,史籍中的記載過於簡略,只能推測一二,且難以通過實物求證。

圖六

明代陳繼儒的《妮古錄》,記載宋顏方叔創製諸色彩箋,有杏紅露、桃紅、天水碧等名目,“俱砑花竹鱗羽,山林人物,精妙如畫,亦有金縷五色描成者,士大夫甚珍之” ,與“砑光小本”相承一脈。

圖七

早期花箋的實例,在現存的宋人書翰中還能見到,如上海博物館藏沈遼《動止帖》所用波浪紋砑光箋,就是一件精妙之作,然傳世作品的總量,為數有限。

圖八

現存的明人詩翰尺牘,數量仍然不多,合上海圖書館和上海博物館兩家的專藏而計之,也不過寥寥千餘通。根據這些實物判斷,明代彩箋仍以單色的素箋居多,間有帶人物、花鳥、山水等簡單圖案的花箋,但為數甚少。(圖四)值得注意的是,這些圖案的線條往往帶有光澤,其源自五代砑光箋自無可疑,但是它們的製作方法是否與舊籍記載的砑光完全相同,目前尚無法確認。

圖九

明代萬曆年間,版畫和木版水印技藝的空前發展,對彩箋的製作產生了無與倫比的影響,從而將箋紙真正提升為一種藝術品。箋譜的問世,則標誌著畫箋時代的到來。箋譜的代表之作,當推天啟六年(1626)吳發祥所刊《蘿軒變古箋譜》和崇禎十七年(1644)胡正言所刊《十竹齋箋譜》。

圖十

《蘿軒變古箋譜》全帙兩冊,刻于金陵。上冊分畫詩、筠藍、飛白、博物、折贈、琱玉、鬥草、雜稿八門,下冊為選石、遺贈、仙靈、代步、搜奇、龍種、擇棲、雜稿八類,共一百七十八圖。顏繼祖《箋譜小引》云:“於焉刻意標新,顓精集雅。刪詩而作繪事,點綴生情;觸景而摹簡端,雕鏤極巧。尺幅盡月露風雲之態,連篇備禽蟲花卉之名。大如樓閣關津,萬千難窮其氣象;細至盤盂劍佩,毫髮倍見其精神。少許丹青,儘是匠心錦繡;若干曲折,卻非依樣葫蘆。眼界頓寬,歎已陳皆為芻狗;圖書有據,立不朽而奉蓍龜。固翰苑之奇觀,實文房之至寶。”

圖十一

《十竹齋箋譜》的卷帙較《蘿軒變古箋譜》為多,現存初集四卷,除花石清供、博古雅玩之外,更增加有高標、偉度、尚志、隱逸等人文內容。據李克恭《十竹齋箋譜敘》“自十竹齋之箋後先迭出,四方賞鑒,輕舟重馬,笥遠郵傳,不獨江南紙貴而已”云云可知,十竹齋出品的箋紙不僅種類繁多,並且廣受歡迎,流布於世間。李克恭先在這篇敘文中交代了《十竹齋箋譜》問世的背景:“昭代自嘉隆以前,箋制樸拙。至萬曆中年,稍尚鮮華,然未盛也。至中晚而稱盛矣,歷天崇而愈盛矣。”接着着重闡述了對箋紙印製的觀點:“十竹諸箋,彙古今之名跡,集藝苑之大成,化舊翻新,窮工極變,而猶有說也。蓋拱花、餖板之興,五色繽紛,非不爛然奪目,然一味濃裝,求其為濃中之淡、淡中之濃,絕不可得。何也,餖板有三難:畫須大雅,又入時眸,為此中第一義。其次則鐫忌剽輕,尤嫌癡鈍,易失本稿之神。又次則印拘成法,不悟心裁,恐損天然之韻。去其三疵,備乎眾美,而後大巧出焉。”“是譜也,創稿必追蹤虎頭、龍眠,與夫仿佛松雪、雲林之支節者,而始倩從事。至於鐫手,亦必刀頭具眼,指節通靈。一絲半髮,全依削鐻之神;得手應心,曲盡斫輪之妙。乃俾從事。至於印手,更有難言。夫杉弋椶膚,考工之所不載;膠清彩液,巧繪之所難施。而若工也,乃能重輕匠意,開生面於濤箋;變化疑神,奪仙標於宰筆。玩茲幻相,允足亂真。幷前二美,合成三絕。”

圖十二

歸納以上徵引的顏繼祖、李克恭兩文的論述,我們認為,《蘿軒變古箋譜》和《十竹齋箋譜》最重要的意義表現在兩個方面:一是確立了畫箋的趣味標準——尚雅而又入時,這主要體現在畫稿的構思設計上;二是奠定了畫箋的工藝基礎——雕版套色印刷,尤其是餖版和拱版技術。集中體現了這兩方面成就的《蘿軒變古箋譜》和《十竹齋箋譜》,毫無疑問可以說是明代藝術家為後人示範的樣板。謝稚柳先生譽箋譜為“結合繪、刻、印的綜合藝術品”(《蘿軒變古箋譜跋》),恰當地評價了箋譜的歷史地位。箋譜之所以能獲得如此之高的藝術成就,箋紙製作多年的經驗積累自是一個因素,但恐怕更主要的還是得力於晚明版畫的蓬勃發展。正是由於版畫繪、刻、印三位一體的綜合技藝在製箋領域施展身手,造就了畫箋製作水準的飛躍。因此,與其把箋譜看作實用箋紙的集錦,不如將之視為畫譜的一個分支,或許更接近事實。畫箋藝術的基礎,奠基於晚明,但真正的發揚光大,還是在清代,雖然清代畫箋在雕版套印的工藝水準上從未超越過《蘿軒變古箋譜》和《十竹齋箋譜》樹立的典範。

圖十三

明末清初,由箋譜確立的設計理念和印刷工藝開始在實用箋紙的製作中得到應用,詩帖信柬的形制也基本定型,彩箋的風貌開始了巨大的蛻變。開一代風氣者,不能不首推芥子園主人李漁。(圖五)正是由於他的大力提倡和身體力行,芥子園製箋獨領一代風騷,不但造就了康熙時風行海內的盛況,並且引出了無數的仿效和追隨者。

圖十四

乾嘉以還,花箋和畫箋的製作盛極一時,箋鋪和文人競相刻印,不過十竹齋、芥子園似已悄悄退出競秀的舞臺,取而代之的是虛白齋(圖六)、揮雲閣(圖七)、青蓮室(圖八)、貽經堂(圖九)、宜書宜畫室(圖十)、四美齋(圖十一)、歌薰閣(圖十二)等全力經營箋紙業的著名箋鋪。以這一時期的留下的大量實物來看,這些箋鋪製作的箋紙,品類眾多,質地精美,趣味高雅,流佈也最廣。當時名家,上至公卿貴胄,下逮文苑藝林,幾無人不用以揮灑詩翰筆札。這種百花齊放的局面,一直持續到道咸時期(圖十三)。

圖十五

這一時代,彩箋的染色、繪圖、雕版和印刷等多道工藝,都達到了成熟的境地。美術設計既繼承了明末清初高雅的趣味標準,又突破了箋譜構圖的藩籬,色彩富麗而不眩目,構圖疏朗以避繁複,期於滿足書寫之需,烘托書法之美,使繪畫、書法兩造在箋紙上臻於圓融一體。以底紋和邊匡為主的花箋和以圖畫為主的畫箋,都產生了無數動人心目的佳作,形成了製箋史上一個難以逾越的高峰。

圖十六

尤其值得一提的是,用蠟光凸顯畫面的技法,大致在乾嘉時期於畫箋的印製中達到了爐火純青的境地,產生了無數足以傲視前人的作品,可認為是清代在工藝上真正突破前代水準的重要成就。(圖十四、十五、十六)然而令人不解的是,這一獨步一時的工藝,卻轉瞬消逝,只在印刷史上留下了一個短暫而輝煌的片段,一個令人難以索解、難以釋懷的美麗謎語。

圖十七

道咸之際,虛白齋、揮雲閣、宜書宜畫室、歌薰閣等箋鋪盛極而衰,其地位逐步被有容堂(圖十七)、雲藍室(圖十八)、抱經閣(圖十九)、藝蘭堂(圖二十)、松茂室(圖二十一)等後起之秀所超越。(注十七)從畫箋的繪圖風格來看,道咸以後的變化也是明顯的。由於採用名家畫稿成為一時風尚,清初以來一直以白描工筆為主的畫面開始讓位於沒骨寫意(圖二十二),這或是因為寫意畫風已漸成畫壇主流的緣故吧。水墨畫風格的演變,對畫箋產生的影響,要遠遠超過書籍的插圖,這也許是值得版畫史着重研究的一個案例。

圖十八

同光以後,北京的懿文齋(圖二十三)、榮寶齋,上海的九華堂、戲鴻堂(圖二十四)等製作的彩箋也先後佔據了市場。這些後起的箋鋪雖然力圖在繪畫題材上有所拓展,印製的水平卻未能與舊時比肩。

圖十九

清末,繪畫主題的陳陳相因,刻版刷印的粗製濫造,再加以新式印刷術的衝擊,雕版製箋日益走向衰微。民國初年,由於北方畫壇的領袖人物陳師曾、姚芒父等人參與箋紙的繪製,引致當時諸多名畫家紛紛涉足製箋業,帶出了一個興盛一時的新局面。

圖二十

魯迅先生《北平箋譜序》描述了這一短暫的輝煌:“及中華民國立,義甯陳君師曾入北平,初,為鐫銅者作墨合鎮紙畫稿,俾其雕鏤,既成拓墨,雅趣盎然。

圖二十一

不久復廓其技于箋紙,才華蓬勃,筆簡意饒,且又顧及刻工,省其奏刀之困,而詩箋乃開一新境。至是而畫師、梓人神志暗會,同力合作,遂越前修矣。

圖二十二

稍後有齊白石、吳待秋、陳半丁、王夢白諸君,皆畫箋高手,而刻工亦足以副之。辛未以後,始見數人分畫一題,聚以成帙,格新神渙,異乎嘉祥。意者文翰之術將更,則箋素之道隨盡。”

圖二十三

圖二十四

畫家的加盟使木刻套印技術又作了一次淋漓盡致的發揮,畫箋重又風行一時。(圖二十五)但是,如同一切重塑傳統的努力一樣,民初畫箋的再度興盛也蘊涵著對時尚的妥協,濃墨重彩的流行畫風佔據了主導地位,素淡雅潔的品位已不復得見。(圖二十六、二十七)這一時期的畫箋豔麗有餘,而雅趣不足,用於書寫筆札詩翰,實有喧賓奪主之感,且製作要求頗高,從而進一步拉開了原已存在於畫箋與普通實用箋紙之間的距離,使自身蛻變為僅供少數文人把玩的工藝品,最終只是為畫箋的歇絕畫上了一個華麗的休止符。

行文至此,有必要對本書使用的各個概念,作一說明。

何謂彩箋?簡單說來,筆者用這一名詞命名的是,經過染色,進而手繪或刻印有花紋、圖案以及圖畫,主要用於題詩寫信的箋紙。(圖二八)

以往,研究者多以“花箋”或“畫箋”來稱謂這類箋紙,並不嚴格。但是,通過對文獻和實物兩方面的考察,我們發現:

第一,染色的素箋既是後代花箋、畫箋的源頭,又是從唐代直到清末一直在書使用的一個箋紙種類,自應納入彩箋的範圍。

第二,從工藝的角度來看,不但花箋和畫箋的線條畫面是用彩色印出,而且紙張本身也幾乎全都經過染色處理,這是它們和色箋的共性。

第三,箋紙的畫面,由簡單的裝飾紋樣,到繁複的歷史、文學、生活題材,有著極其豐富的內容,傳世作品的數量又十分龐大,無論從繪製還是刻印的角度着眼,在討論時都有必要對其加以細分。

圖二十八

基於以上三個理由,筆者採用彩箋這一名詞來統括本書將要分別加以詳細介紹的各種染色箋紙,同時再利用花箋和畫箋兩個概念對帶畫面的彩箋品類做一個大致的劃分:

一、色箋:經過染色,但沒有花紋圖案或圖畫的箋紙。

二、花箋:通过染色形成花纹,及繪、印有花紋、圖案的箋紙。

三、畫箋:繪、印有圖畫的箋紙。

在以下各章中,筆者將較為系統地對明、清直至民國時期的彩箋進行一次梳理,與讀者共同領略前代工藝美術大師的佳作,分享這些作品帶給我們的喜悅。