在过去的一百年间,全世界的人口总数已经从15亿上升到70亿,随之而来的就是对自然资源需求的迅猛增长。为了满足社会发展背后的

“贪婪”

欲望,延续人类文明的存在,我们想尽各种办法获取资源。从地下到海洋,几乎地球上的每一个角落都印上了“探险家”开拓的足迹。

如今,雄心勃勃的挑战者们将目光对准了头顶的那片天空,

他们寄希望于小行星中所蕴含的无数矿藏

,可以为后世子孙带来受用不尽的财富,这当然是一场冒险,但更像是一场赌博,只不过赌注就是全人类的命运。

跃跃欲试的各路玩家

2012年4月24日成立的

美国的行星资源公司(Planetary Resources)

公司,总部位于美国华盛顿州的Redmond市。

这家公司可谓是含着金汤匙出生的,

其创始人是在航天领域有着多年经验的

亿万富

翁埃里克·安德森(Eric

Anderson) 和奇点大学联合创始

人彼得·戴曼迪斯(Pet

er Diamandis)

。

此外,大

导演詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)担任了该公司的顾问,谷歌创始人拉里·佩奇(Larry Page)和埃里克·施密特(Eric Schmidt)以及

维珍集团的理查德·布兰森(Richard Branson)

作为其投资人,这样的阵容可谓极尽豪华。

而且,Planetary Resources已经与NASA签署了技术合作协议。

该公司的近期计划就是

在2020年前在太空中建立一个氢能源补给基地

,为在太空中飞行的各种航天器提供燃料补给,而产生氢的水资源则是来自太空中的小行星。但这一大胆的想法也受到了业内专家的质疑,

讨论的关键点就在于这种做法

是否真的能降低成本。

Planetary Resources公司认为,

大幅削减深空飞行的成本是成功的关键

,而建造“太空基地”是非常有效的一种解决办法,毕竟在太空中自给自足要比从地球获取补给便宜的多,而一旦该项目成功,规模效应的优势将得到明显发挥,各种花费将被极大地降低。

此外,政府的资金支持在长期来讲仍然是航天项目必不可少的组成部分,

以英国的小行星采矿公司为例,它们就积极向政府寻求资金方面的帮助。

另一家知名的小行星采矿公司是

深空工业公司(Deep Space Industries,DSI)

,这家公司位于加州的山景城。该公司创办者David Gump也是一位航天老兵,

他们的计划是在2020年开始展开真正的开采活动。

值得注意的是,

他们得到了卢森堡政府在资金上的支持。

目前,正在研制中的勘探者-X试验卫星将于2017年发射,而真正用于登陆小行星的勘探者-1着陆器则暂定于2019年至2022年间发射。

无疑,以上两家是该领域最为领先的明星公司。

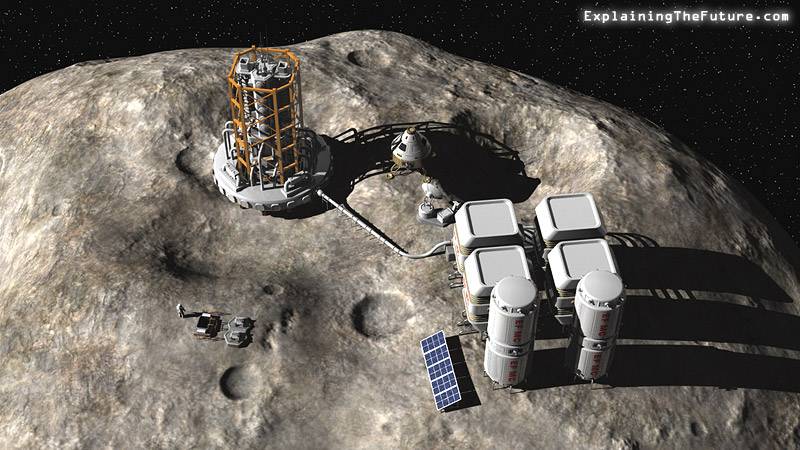

此外,在2013年,位于美国的Kepler Energy & Space Engineering公司(KESE)也公布了他们准备在2020年前完成的采矿计划,相较而言,他们的手段更加简单直接:

直接利用现有成熟的定位、导航和锚定技术建立一个4模块的自动采矿系统

,配备简单的挖掘工具,采集约40吨左右的小行星表层物质,然后返回地球。

与前几家相比,于2016年2月在英国成立的

小行星采矿公司

的目的则更加“单纯”一点,他们的目标就是使用SpaceX的猎鹰9号火箭或英国本土的云霄塔飞行器将自行研制的采矿设备发射到近地小行星上,

疯狂的采集几公斤铂金之后立马返回地球溢价出售,赚钱就是这么简单粗暴

。

不过值得一提的是,这家公司的募资方式是采用众筹的方式,

这种做法既可以吸引更多人参与进来,也可以将丰厚的太空财富回馈大众。

采矿道路上的技术创新

实现星际采矿,技术创新无疑是成败关键。下面我们来具体分析下两家美国公司所拥有的主要技术。

● Planetary Resources的技术

优势

1、姿态确定和控制系统

传统航天器的控制系统都只针对执行特定任务目标的单一航天器,从而造成这种系统的固有弊端就是,每研制一艘航天器就必须要重新开发一套姿态控制系统。而Planetary Resources正在开发的航天器控制系统,从一开始就被定义为模块化和可升级。这样一来,有利于航天器进行快速部署和升级迭代,从而适应各种需求变化。

在大多数情况下,用于航天器操控的传感器或促动器常常具有难以获得和价格高昂的问题。而Planetary Resources

所开发的传感器和促行器系统不仅价格低廉,还可以实时监控航天器的姿态。

通过控制组件和系统的设计,我们可以做到效用与风险的自主平衡,而不再依赖于历史记录来做判断,从而正确掌握系统升级的节奏和步伐。

传统航天器的ADCS(姿态确定和控制系统)往往采用集中式的布局,即单一计算机单元控制整个ADCS,而Planetary Resources

则开发了一套类似于“人类本能”的系统

,使用低成本的分布式计算单元来操控保护航天器的关键部位,就像人类的手遇到火焰时会迅速闪躲一样,

ADCS系统所具有的内在响应能力使其在做出反应时可以不再依赖于中枢计算机。

2、低成本的电子设备与软件系统

在太空中运行的航天器往往会遭遇各种挑战,例如高温、真空和辐射会严重损坏电子设备,而过于遥远的传输距离又使得设计师们

不得不采用较为保守的技术

,以确保操作的万无一失。

例如,好奇号火星探测器的控制系统使用的仍然是20年前研发的CPU,而且系统设计的还十分冗余。而实际上,

微电子工业已经取得了前所未有的巨大进步,完全可以满足高效廉价的系统设计。

Planetary Resources所开发的电子系统就打破了单一、集中的硬件架构,

采用全新的层次化和模块化设计

,每一个简易的硬件单元都可以完成航天器上的特定功能,而这种职责分解有显而易见的以下优点:

-

更容易适应现代化的民用级硬件,更换单个组件或子系统,而不影响其余部分的运行;

-

航天器设计可以进行快速迭代,因为系统的确切形式和配置可以在设计流程的后期进行修改;

-

减少系统相互依赖性,每个组件都有自己的独立计算单元,与系统的其他部分互相协调;

-

通过虚拟化分解硬件和软件,以便每一部分的设计都可以按照自己的节奏推进。

Planetary Resources的工程师在位于华盛顿州雷德蒙德的总部开发Arkyd系统

但硬件结构的改造还不足以应对太空中的各种挑战。

Planetary Resources还通过软件系统的完善来保障航天器的整体正常运行

,受损组件所造成的影响将只局限于自身,而不会通过电源,数据和功能接口将危害蔓延到整个系统。

3、空间通信技术

传统的天地通信系统——射频收发装置往往需要大规模的硬件设备和巨额的资金投入,但所获取的信号却并不理想,甚至可以说是十分微弱。

针对这一难点,Planetary Resources找到的解决方案就是

使用激光通信

,由于激光这种被严格控制的波束可以通过更小的孔径进行信息传递,

也就极大地降低了高速率通信数据的远距离传输所需的功率

,从而允许小型航天器可以有效地获取科学和技术数据。

Planetary Resources正在为其Arkyd航天器平台开发一个多功能仪器将远距离成像、光学导航和激光通信三种功能集成于一个工具之中。

戈达德太空飞行中心

4、小卫星推进技术

由于火箭发射的价格十分高昂,通常会在1亿美元以上,但Planetary Resources的Arkyd

探测器体积小巧,完全可以以“顺风车”的形式进入太空,这也就在一定程度上节约发射费用。

在进入轨道以后,借用重力助推的力量,Arkyd探测器可以快速登陆目标小行星。

Arkyd探测器

Arkyd探测器在研发过程中应用了两种关键技术,

从而实现推力的倍增。

首先,该系统使用了一种

无毒环保的单组元推进剂

,

这主要是考虑到不能影响到同批发射的其它载荷与运载火箭本身。

其次,推进系统直接与探测器一级结构集成在一起,方便了推进剂的存储与管控。

以增材制造为主要特征的3D打印技术的运用,使得数以百计的部件被简化为只有几个主要的结构部件

,带来的优点就是整体系统更加轻便、低价、安全且易于重构。

● Deep Space Industries的技术优势

1、

推进系统

Comet-1™电热推力器使用太阳系中最丰富的资源——

水作为推进剂

,它的惰性特质可以保障发射的安全的和高性价比。这种低功率、小型、大推力的系统可以与小巧的CubeSat卫星兼容,但同时其外接的各种接口,也使其可以匹配各种航天器。

2、光学导航

由Deep Space Industries和卢森堡大学合作开发的

光学导航系统配有两枚摄像头

,足够指引探测器在小行星表面进行作业。

3、电子系统

结合最好的商业化技术和创新设计方法,让Deep Space Industries所研发的探测器的

电子系统具备模块化、可扩展和耐辐射的优点

,这足以保障深空探索的经济性和安全性。

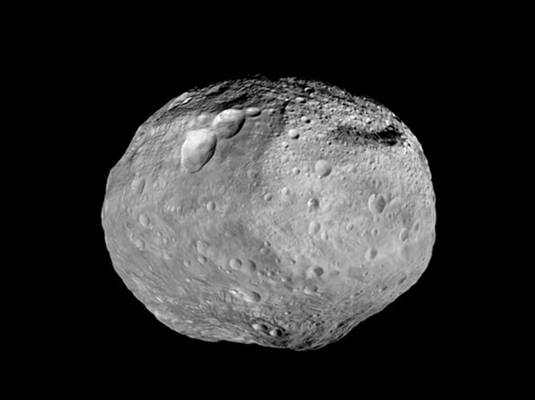

小行星中隐藏的海量宝矿

众所周知,太空中并非空无一物,数量众多的小行星也不仅仅只是一块块丑陋的石头。事实上这些小行星中普遍存在着

铁、镍、铜

等矿物资源,甚至有些星体上也会含有更为珍贵的

水资源。

不仅如此,所有小行星中蕴含的资源总量也是远远超过整个地球,即便是在太阳系中也可以名列前三甲。面对如此超乎想象的巨量资源,难怪有人甘愿耗费巨资也在所不惜。

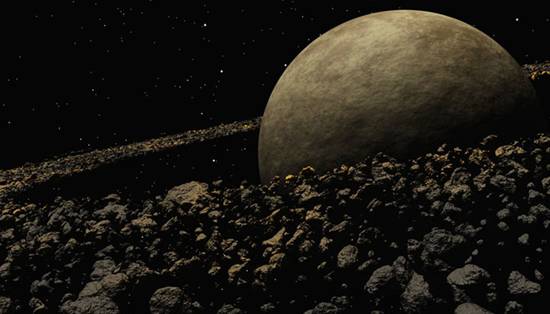

小行星实际上就是太阳系形成过程中所产生的无数碎块。在太阳系诞生初期,一团又一团的气体、尘埃不断地聚合挤压,形成了今天太阳的雏形,

而外围的物质则在毫无秩序的太空中不停的碰撞、凝聚、碰撞、又分离

……这一状态持续了几百万年,最终也就造就了今日包括地球、月球和无数小行星在内的众多星体。

太阳系中的小行星大多集中在火星轨道和木星轨道之间,这便是著名的“小行星带”,而也正是两个“巨人”强大的引力使得这些小行星始终无法“成长”为一颗真正意义上的行星。

而如此众多的小行星也并非完全杂乱无章,

它们依照成分构成总共可以被分为三大类:

●

C类

——

超过75%的已知小行星都属于这一类别,

它们的成分构成极其类似于去掉了氢气、氦气和其他挥发气体的太阳,由于表面含碳较多,导致光谱反照率较低,只有0.05左右,多分布于小行星带的外围。

●

S类

——

估计有约17%的小行星属于此类,

它们的成分构成多为镍、铁和镁。与C类小行星不同的是它们的反照率比较高,在0.15到0.25之间,且多分布于小行星带内侧。

●

M类

——

余下的小行星大多数属于这一类。

这些小行星可能是过去体量较大的小行星残存的金属核。它们的反照率与S类小行星的类似,成分构成也是镍和铁。

其中,

C类小行星是大多数公司都瞄准的目标

。

小行星就是个矿物宝库

大胆设想的追寻历程

关于小行星可能存在资源的设想早在20世纪初就被提出来了,当时,著名的航天先驱齐奥尔科夫斯基就推测这些小行星上布满了黄金、铂金和钻石。

如今,事实证明这并非仅仅是一个美好的愿望,齐奥尔科夫斯基的预测已经成真。研究表明

一颗直径1000km的小行星就可能含有超过10万吨的铂金

,这是一个相当可观的数字,要知道地球上每年的铂金产量也只有区区130吨而已。不知道出了名的“黄金之国”南非在听到这一消息之后会不会对自己的地位有一丝担忧。

在上世纪50年代的时候,有关小行星采矿的内容就已经时不时出现在科幻小说中了。美国知名的硬科幻小说作家Robert Heinlein就曾描述了一个年事已高的宇航员前往小行星开采铀矿的故事。

相较而言,幻想中的小行星采矿浪潮应该不亚于19世纪的那一波“淘金热”了。

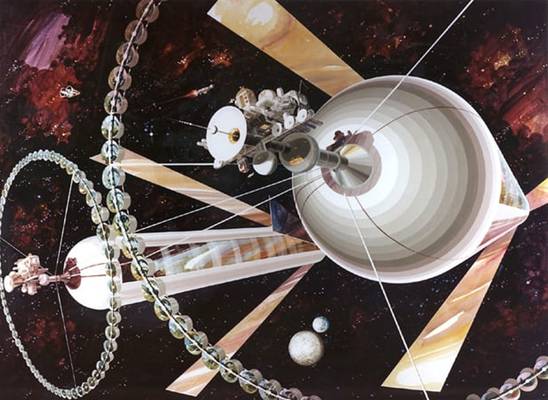

在1976年,康奈尔大学的物理学家Gerard K. O'Neil所提出的“高边疆计划”中就设想了数千万人殖民太空的方案,而在其中最具亮点的部分就是外太空基地的建造资源将来自月球。

在发展过程中,小行星上的硅、碳、氢、氮等元素构成的材料将被大规模开发,甚至石油化工产品的生产最终也将在太空中完成,这无疑也从另一个侧面验证了“殖民太空”的可行性。

到了现在,

以SpaceX为代表的商业航天项目的成功也激发了众多星空爱好者创业的热情,

关于太空的各个领域都有人在摩拳擦掌、跃跃欲试,而听起来就十分炫酷的地外星体采矿项目自然也受到了大家的深度关注。

幻想容易,采矿难!

目前,摆在探索者面前的第一道难题就是

高昂的运输成本

。人类的航天事业已经发展了60余年,居高不下的花费始终是令各航天大国最头疼的症结,即便是在冷战期间军备竞赛的大背景下,美苏两国在太空上的巨额投入也让双方都显得有些力不从心,以美国为例,阿波罗计划250亿美金的投入就消耗掉了NASA接近10年的预算总额,烧钱的速度之快令人瞠目结舌。

从最近发生的一件小事中,我们也可以清晰地认识到太空运输的成本究竟有多高。

在阿波罗17号飞船采集的月岩标本失窃一案中,美国联邦法官判定被窃的月岩的价格为

$50,800/克

,而其根本原因就在于地月往返的运费过高。在这种情况下,即便每颗小行星都是巨大的钻石,综合权衡之后,也没有人会甘愿冒这样的风险去做一次并不值得航行。

即便如今的商业航天发展得如火如荼,火箭发射费用大幅下降,但仍没有到达大家的心理预期。目前,

地球同步轨道的发射费用仍然高达$27,063/公斤

,小行星采矿公司所面临的压力仍然十分巨大。

采矿中的巨额收益如何收入囊中?

目前,各家采矿公司都暂时把目标瞄准了“出轨的”小行星,这类小行星本来也是运行在小行星带上,但由于木星的引力作用使其偏离了自身的轨道,飞向内太阳系。这样一来,登陆这些星体所耗费的成本就会大幅降低,成功的可能性也就进一步变大了。

除此以外,

集中精力于某一种资源的挖掘也是另一种可行的方法

,而一般来讲这种资源必须满足两个条件:

在小行星上储量丰富,以及从地球运输成本过高。

比如,行星资源公司和深空工业公司正在设法解决的就是为航天员提供水资源的补给。要知道

从地球送水到国际空间站

(International Space Station,ISS)

的

费用高达$10,000/升

。

而一旦近地小行星的水资源得以开发成功,太空中的饮用水问题就会被解决,甚至从水中分解出的氢也可以被当作燃料使用。

逐渐地,一个围绕着空间站和小行星供应基地之间的经济循环就可能被建立起来,人类的太空经济时代的曙光也才会更加清晰。