要经历多少次失望,才能真正做好一本书呢?

这个问题,如果和“把大象放进冰箱里要分几步”那么简单就好了。

今天我想给大家分享一个“玻璃渣中混着糖”的做书故事。在这个故事里,没有的是

吉星高照

、万事亨通,有的是

带水拖泥

、

千回百折

,以及不断地奔跑,不断地跌倒,又不断地爬起的720个平凡的日日夜夜。

从2019年5月29月企鹅出版社和中译出版社的首次“出版会议”,到2021年5月18日正式在“做书”公众号上首发,

《我的词典人生》的出版之路已经走过了整整720天

。

对于一本原创传记来说,也许时间并不是很长,但是每一个参与这个项目的人,不管是作者、编辑还是设计师,都在这两年的出版过程中,尝到了酸甜苦辣,人生百味。

收稿,删减、沟通、再删减……审稿,改稿,再审稿,再改稿……打样,改文件,再打样,再改文件……每个常规步骤都经历了不常规的重复,每一步都走得跌跌撞撞,甚至于有那么一个两个三个瞬间,我觉得可能永远也看不到它出版了。

但是,它终究还是“吉书自有天相”,闯过了一关又一关,最后成功出版。像是冥冥之中早已注定,这本传记的出版经历,和这本传记的主角——车洪才的人生经历竟十分契合。

这是一本个人传记,作者和传主都是一位名叫车洪才的老人。

他也是做书之人,只不过,他做的书是1389页的《普什图语汉语词典》,而编撰这本小语种词典,整整花了36年。他的故事,也许很多人有所耳闻,也许从未听过。在讲述这本书的故事之前,我想先聊聊他。

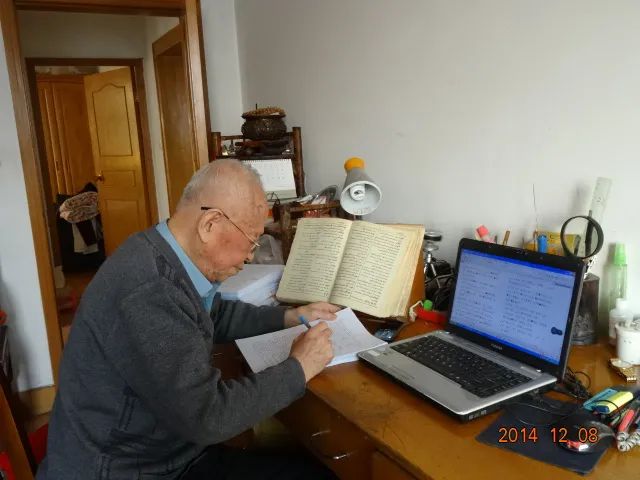

1959年,23岁的车洪才被外交部从北京外国语大学选派到阿富汗学习普什图语,归国后接受了商务印书馆编纂《普什图语汉语词典》的任务。然而,人生际遇的起起落落,让这项浩大的编纂工程数次停摆。5.2万个词条,大约15万张卡片,200多万字,车洪才终于在2012年完成了词典的初稿。

2012年4月,当76岁的车洪才走进商务印书馆交付成果时,已无人记得这项战略任务。因为这么多年发生了太多人事变迁,这本词典也渐渐被遗忘,只有车洪才,始终记得这项国家派给他的“任务”,并称之为“终生之宿愿”。

2014年《普什图语汉语词典》正式出版,距离车洪才接手这个任务,已经过去了整整了36年。

这本书的“出世”过程,仿佛暗合了车老编纂词典的曲折际遇——

起起落落,停停走走,最终功德圆满

。

如果说,编词典是他这一生的关键词,那他在关键词之外,走了许多许多的弯路。

和我们80后、90后一样,车老也曾面临成长的迷茫,“懵懵懂懂”被保送到北外,又在对小语种毫无基础的情况下被外派出国,在阿富汗求学归国之后又被安排工作,似乎是一直在被时代的浪潮推着走。

车老也曾多次“跳槽”,虽然这些都是被组织安排的结果,但他在广播电台当过翻译,在外交使馆做过馆员,搞过函授也做过教师,似乎“编词典”只是一个“副业”,但确实他不管在何处工作都始终坚持的事业。

他也承受过职场“霸凌”,被无端排挤和打击(这段被他轻描淡写的经历曾持续了数年时间),车老也像普通人那样,因为怀才不遇而郁郁寡欢,感觉自己在浪费生命,但是他还是坚持本心,努力去做他想做的事情。

即使是编词典这条道路,也走得跌跌撞撞。缺乏资料,缺乏资金,缺乏人手,所有困难都得靠自己解决;技术跟不上,卡片被损毁,计划被打断,所有弯路他似乎都走了一遍。即使是最后词典编成,也差点因为“国家任务”被遗忘而无法出版。

“择一事,终一生”的背后,是许多不为人知的辛酸。

我第一次去拜访车洪才老先生时,在传媒大学找了很久,终于寻到了安静的家属区,那时银杏叶已经变得金黄,感觉又安静又美好。

车老和他的夫人在这里生活了许多年,在《普什图语汉语词典》刚出版的那段时间,他们的平静生活因为纷至沓来的媒体而变得忙碌许多,但尘埃落定之后,他们又欣欣然地回到了过去那种不受打扰的日子。

如今,车老已经85岁了。他从有了写传记的想法,到最后成功出版,也过去了将近10年。对于年轻人来说,10年是一个多么长的时间啊,可是对于花了大半辈子编词典的老先生,他似乎对于这种时间跨度,已经习以为常。

不过,我私心想着,如果能早一点让他看到自己的传记,他想必会很开心吧。毕竟这是属于他自己的人生故事呀。

最初拿到这本书的书稿时,这本书的名字还叫《字典人生 Dictionary Life》,14万字的word稿件,几乎没有分章节,而且篇幅过长。这份书稿是车洪才老先生这几年断断续续写的回忆录,他总说,这是一份不成熟的“素材”,还不能算作十分成型的书稿。

因此,

我们展开了第一阶段的工作——删减、分节和插图。

由于原稿的叙述方式还是偏向于日常记录,缺乏起承转合,故事线不够清晰,很多篇幅和编词典的主要线索关系不大。所以在开会讨论之后,企鹅和中译编辑部都一致希望想要缩减全书篇幅,把它做成短小精悍的传记,于是我们下了“狠手”,生生把14万字“斩”到了9万字(word字数)。

即使已经删掉了不少分支情节,9万字的自传依旧盘根错节,且缺乏“呼吸节奏”。我们的分节方案不断调整,最终定在四十小节左右,阅读起来不会太零碎,也不至于太冗长。但是单纯靠小节来划分还是过于细碎,需要更上一层的章节名。

我决定采用类似西游记、红楼梦那样的章回小说标题,八个字的标题形式,每一章都字数相同,显得工整而又严肃。

于是就有了以下的章节名:

不过,这一版标题最终没有采用,只保留了章节的划分,这是后话了。

至于插图,作者提供了将近一百张照片,但大部分照片都集中近十年,也就是词典编撰已经接近尾声的时期。我只能先行挑选并编辑图注,之后再找机会去拜访作者,寻找更多有用素材。

第二个阶段,也是最耗费心力的阶段——过审。

与许多图书不同的是,这本书经过了至少七个人审读,删改次数将近20次,持续了整整一年的时间。

由于车老本身的经历就带有一定的传奇性和特殊性,他被外交部公派留学期间与使馆打过不少交道,之后又分别在阿富汗和巴基斯坦的使馆工作了许多年,所以避免不了涉及外交工作的内容。但是这些内容是否适合作为图书出版,需要十分小心谨慎。

为此,在三审阶段,我们就稿件中较为敏感的内容一遍遍地修改,一遍遍地打印,光是用来审稿的纸稿,垒起来都齐腰了。虽然有的删减内容中有的十分精彩,但是由于敏感或者与编词典的主题偏离较大,还是需要忍痛割爱。

因为我们不希望这本图书成为单纯“猎奇”或是“解密”的快消品,而是能够承担起更高层次的出版意义以及社会价值。

在确认删减之前,秉承着对作者的尊重,编辑们与他进行了一轮又一轮的沟通,大到章节的删改,小到措辞的调整,都耐心且细致地进行了确认。随后,再经过多次审核、校对以及质检,才将书稿内文基本定稿。

解决了“安全”问题,我们才放心地去推进书号申请。对于这本书,书号和CIP从未显得这样珍贵而难得(虽然它们的确如此)。总编室看到我欢喜雀跃的样子还奇怪了很久:这孩子是没见过书号么?这么激动……

第三个阶段,就是封面设计了。

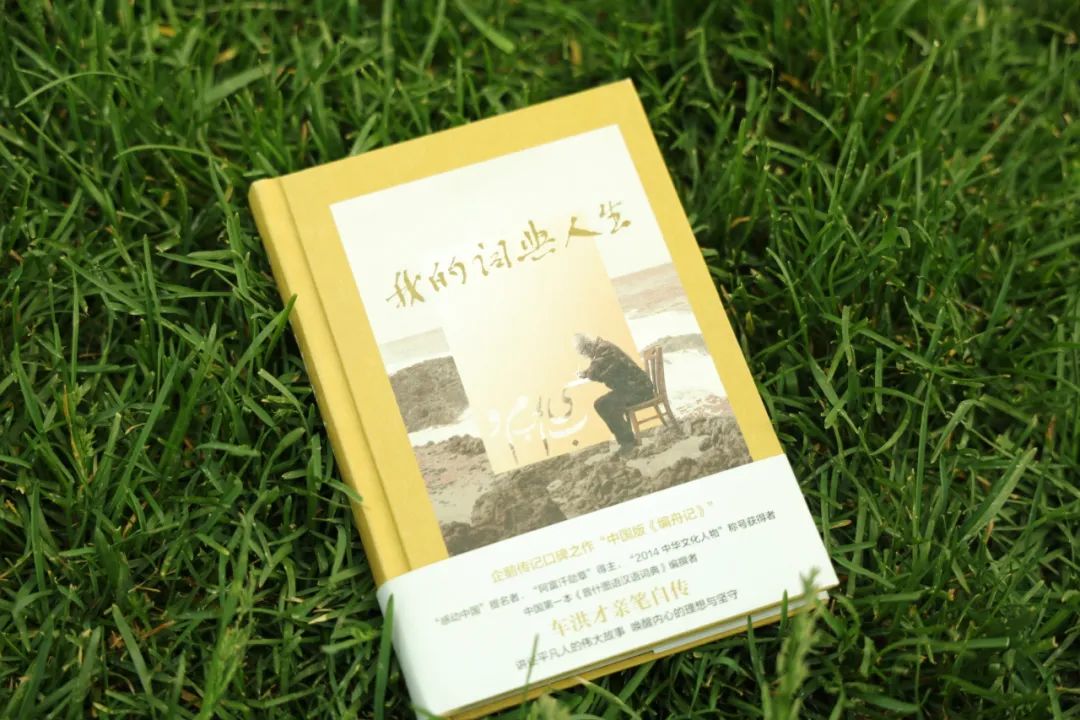

之前迟迟没有启动封面设计,也是害怕沉没成本太高,所以一直等到书号确定拿到手了,才请设计师开始设计本书的封面(此时书名已经改成了《我的词典人生》)。

设计师的“小心思”是从排版设计开始的。小开本+小版心的舒朗版式,插图仿老照片单页摆放,还将篇章页设计成时间轴形式,标上相应起始年份,让读者能跟随时间的流动见证作者的经历。

而图书封面,她设计了两个版本的初稿。一版是采用简单朴素的老照片形式,一版则更加抽象化,照片背后是海浪拍打着岩石,颇有一种“海上钢琴师”的孤寂感,前端伏案书写的老人,与身后汹涌澎湃的大海,形成了一种时空错位般的反差和震撼。

看过之后,我就再也无法忘记。

由于这是个人传记,所以我们决定拜访作者,征求车老自己的意见,车老很喜欢大海的版本。

他说:“其实,普什图语里,‘词典’就是‘大海’的意思哦。”

由于普什图语是一门非常冷门的小语种,编辑和设计师并不会普什图语,所以直到那时,我们才意识到,原来世界上还有这么美好的巧合。

封面布局初步定下来了,就需要解决书名的问题。我们请车老为本书题字,这样封面的书名和作者名,都采用手写体,更有个人的温度。

车老还给我们分享了许多照片,还有他当年用过的书籍和笔记本,包括当时编词典用的卡片,为我们提供了很多可以丰富书中内容的图片素材。

第四个阶段是改配色、选纸和装帧。

虽然封面方案基本确定,但是配色却调整了很多次。一开始的试读本是蓝色,后来又设计出蓝粉色、灰绿色等多个配色,不过最后我们选择了黄色,苍凉但是又炽热,这是老先生编词典的这半辈子的主题色,像是北京的秋天,让人难忘。

由于开本选用的是瘦长且偏小的开本,我们力求整本书即使是精装也可以轻便易携。所以,内文纸采用了松厚度高的瑞典豪门轻型,这种北欧纸纤维长韧性强不易脆裂,纸质轻盈,微微泛黄,不仅复古感十足,而且环保安全护眼。

封面纸则是挑选了很久,因为是硬壳裱糊,所以纸不用太厚,而且触感要柔软,最好能带有一种织物的纤维感。经过了若干次打样和筛选后,我们最终将目光锁定在一种进口特种纸上,绵柔的触感加上涂层下不规则的纤维,都让封面显示出别样风味。

第五个阶段,也是收尾的阶段——定稿、印刷和首发。

千辛万苦做出一本书,我们希望的是它能到达更多的人手里,但是对于这本书,我现在已经很满足了,不管它卖出1本,10本,100本,1000本,对我来说都是一样的开心。

做书不易,这是我在做这本书的过程中切身体会到的。所以,这本书的首发平台,我们首先想到的就是“做书”。因为我们在用心地做书,而“做书”也在用心地推荐每一本书。

与做书的项目负责人聊过之后,我们听取了他关于图书每个部分标题的建议,将章回体版的标题,改成更为活泼但又不失严肃的版本。

1. 命运,将我带向普什图语

2. 如同热水瓶的阿富汗人

3. 外交部分配的第一份工作

4. 编词典——我的国家任务

5. 痛心!珍贵卡片遭无妄之灾……

6. “咱们可别业未竟身先亡呀”

7. 一枚小小的阿富汗勋章

我将这个版本发给车老,他温和地提了一个小建议,将“小小的徽章”改为“沉甸甸的徽章”,于是才有了最终的目录版本。

至此,图书内文正式定稿。可是封面又“调皮”了起来,给我们制造了不少的麻烦。

因为特种纸本身底色并非高白,所以打样的效果和我们设想的还是有偏差,铜版纸打样、特种纸打样,数码样,上机样,印厂又远在山东,没法现场盯印,只能远程和印厂解决封面追色的问题。

三方合力,编辑、设计师、印厂三方不断沟通协调,追色、改书脊、加工艺(连堵头布的颜色也细心地进行调整,从亮白色换成了米白色),从五一小长假之前开始印刷,到五月中旬正式出厂。