“天之生人也,与草木无异。若遗留一二事业与草木同生,即不与草木同腐。”

在 1920 年出版的世界地图中,没有上海,没有杭州,没有南京,但有一座城市却被醒目的标记出来,那就是南通。

在 100 年前的这座城市中,有中国最先进的公共生活设施、教育资源、陆路水路交通网及轻工业厂区——那里有幼儿园、养老院、医院、公园、大学、职业学校、残疾人学校、剧院、公共体育场、图书馆、博物馆、气象台、造船厂、纱厂......

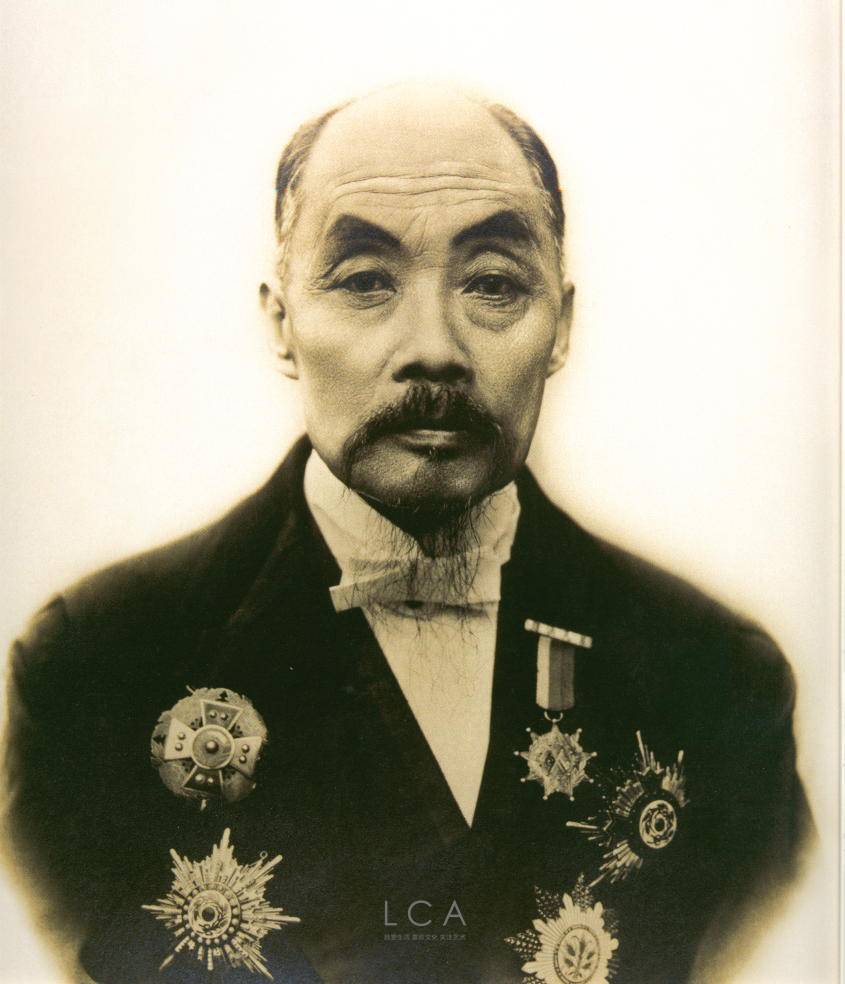

这些都得益于一个人,并且几乎都由他一个人出资建立,这个人叫张謇( 1853 — 1926 )。

张謇参观大学留念

幼年时,张謇的家庭并不富裕,以耕种为主业。那个时代,社会底层进入上层的唯一方式就是参加科举考试,父亲因此给他养成了良好的读书习惯。

张謇 5 岁可全文无误的背诵《千字文》,16 岁中秀才,成为江苏本地的文化名人。仕途貌似一片坦途,他也本可高官无忧,但却在 1894 年的甲午年选择了另一条路。

这一年,他第 5 次进京赶考,终于金榜题名,中得状元,大魁天下。

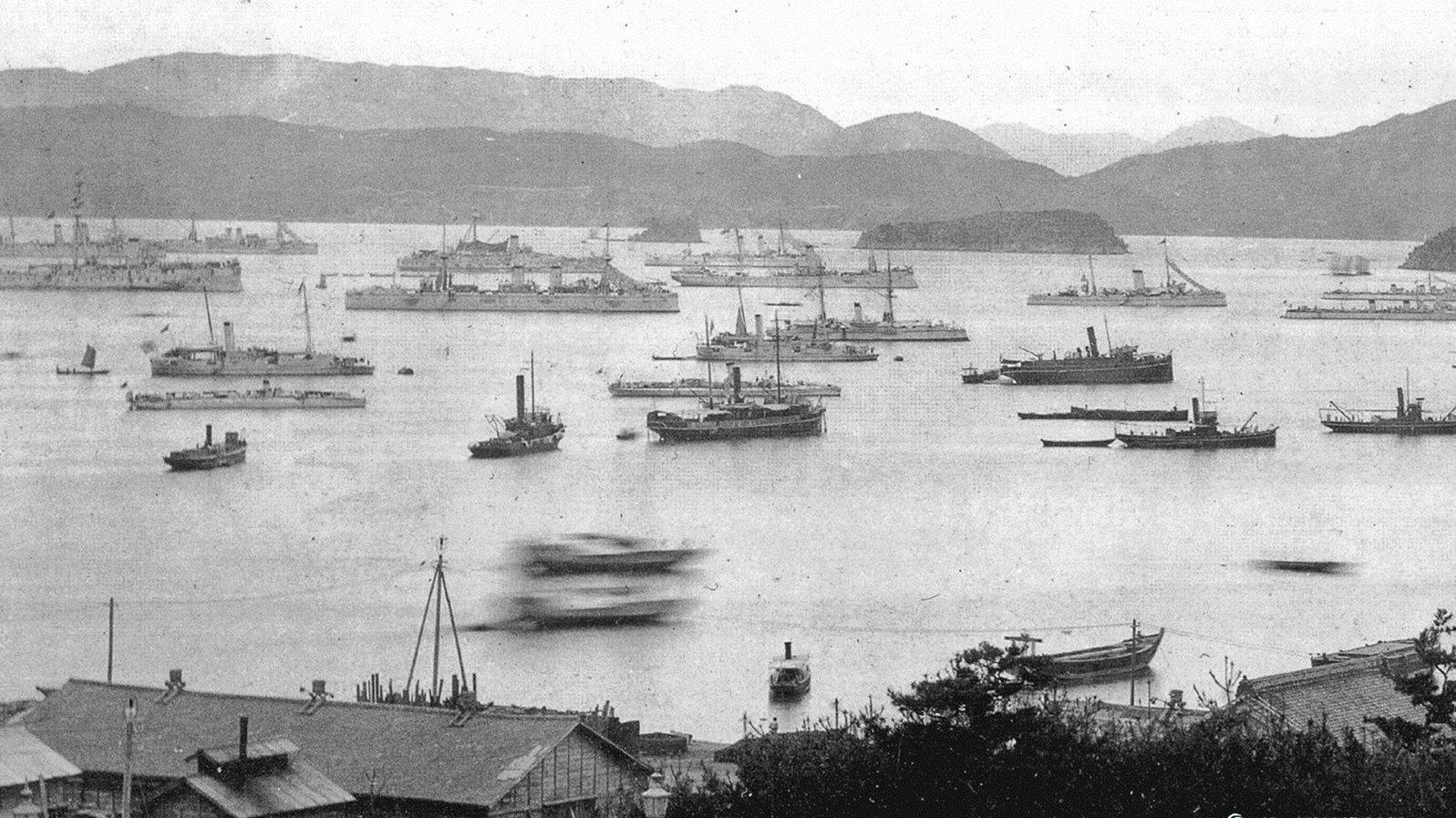

这一年,中日甲午海战,清廷惨败,举国震惊。

这一年,父亲去世,他回老家守制 3 年,国与家的概念被重新考量。

这一年,他开始筹备举世闻名的大生纱厂。

这一年,少了一位官员,多了一位实业家和教育家。

这一年,他 41 岁。

甲午海战的序幕丰岛海战

甲午海战的失利,使张謇从“天朝”的美誉中惊醒。他深信唯有教育可以救国,但教育需要强大的资金支持,资金何来?唯有创实业。这就是张謇创办大生纱厂的最初原因。

与绝大多数实业家的目标相比,张謇显得更为崇高。

大生纱厂的名字中,“大生”取自《易经》“天地之大德曰生”——天地的最大恩德,是提供了生生不息的环境,让各类生命各得其所,安身立命。

遵循“大生”的出发点,张謇终生不计代价的行慈善,但这也为他的破产埋下了伏笔。

大生纱厂

张謇先后奔走于上海、南京、南通、海门等地了解情况,开始创办实业。他看到南通一带棉花种得多,产量高,于是决定先在南通办棉纺厂,就地取材。

经过多方筹集资金,大生纱厂于 1899 年最终建成。那时的中国,连一台像样的棉纺机器都没有,但在遥远的南通小城,张謇却从工业革命的发源地英国曼彻斯特,进口到了最先进的纺织机器。

由于两江总督张之洞对轻工业的支持,再加上张謇经营管理得法,大生纱厂发展很快,在当时的国内成为一战前唯一成功的纱厂。

为了解决纱厂的原料和产品运输、销售问题以及机器设备的维修等问题,张謇以大生纱厂为基础,先后创办了通海垦牧公司、广生油厂、大隆油皂厂、泽生水利公司、大中通运公司、大达轮步公司、外汇三轮公司、船闸公司大昌纸厂...等30多个企业。

另外,张謇还设立了淮河银行,兴办了一些旅馆、浴室、饭店之类的服务性企业。至此,一个以大生纱厂为中心的,包括工业、农业、金融、交通、运输、服务等行业在内的完整企业体系形成。

从 1899 年到 1921 年的 23 年中,大生纱厂逐渐壮大,最终发展为横跨多个行业的商业集团。

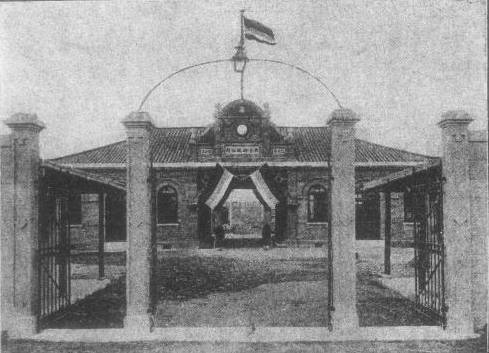

南通大学

如果去查阅复旦大学、同济大学、南京大学、东南大学、东华大学、苏州大学、上海海事大学、大连海事大学、景德镇陶瓷学院、南通大学...的校史,我们会发现一个共同点,那就是在创建者的行列里都会有一个人的名字——张謇。

1902 年,当大生纱厂刚刚盈利的时候,张謇开始了自己最初的梦想——兴办学校。

“一国之强,基于教育,兴学之本,惟有师范”,张謇的这个想法并没有得到清政府的支持。

在亲友的支持下,他于当年创建了通州师范学校,希望首先培养更多的教师。孙中山曾评价张謇的师范学校“开全国之先河”。

在此后的 20 年中,他又陆续办起 370 所小学、6 所中学和近 20 所大学,形成了一个连续的教育系统。与此同时,为了配合实业的需要,张謇陆续开办了农业学校、纺织学校、商业学校、刺绣学校和女工传习所等职业学校。

最为人称道的是,张謇还办了一所盲哑学校。

总之,凡是当时资本主义国家所具有的普通教育、师范教育、职业教育、特殊教育等,几乎都被张謇学习过来,这算是近代中国最为完备的教育体系。

也在这 20 年中,世界各国的学者、知识分子如杜威、梁启超、蔡元培、陶行知...纷纷来到南通讲学,学术氛围异常浓厚。