《宣武门》开拍近两个月,剧组在北京的现代戏部分已经完成,转战浙江横店。南方初夏,在氤氲潮湿的空气中,一场日本人入侵的戏正式开拍,年代戏部分拉开序幕。

该剧讲述了自戊戌变法开始,北京的宫廷玉雕匠人李天顺为保护一只玉石榴,几代人命运流转的故事。剧本时空跨度120年,覆盖了从戊戌变法到抗日战争,从香港回归到北京申奥成功,再到今年十九大召开等重大历史事件,最终聚焦于“大历史变迁背景下的百年中国梦”。

在拍摄现场,演员刚卸下西装,便梳起辫子、穿起长袍。在这部跨越了近120年历史的剧集中,需要在一天之内完成从20岁到50岁,甚至80岁的大跨度戏份。这对于演员来说,是件有挑战的事。

拍摄期间,导演王小康一直盯着取景器,从他的视角望过去,演员们在全神贯注地“飙戏”,一方小屏上充盈着一股劲儿。王小康后来告诉记者:“演员们都是抱着值得一搏的心态加入《宣武门》剧组的。”

因为大历史跨度叙事的需要,剧中大部分角色都要经历从青年到暮年的成长变化。“几乎所有人物”,王小康强调,“年代戏的部分缩影着长达60年的历史,每个阶段都需要精细拿捏,对于很多年轻演员而言,这是巨大的考验。”

在浙江横店的拍摄,“乱”而有序。一天只拍一个时代背景下戏份的情况几乎从未发生。“军阀混战、抗日战争、解放战争都可能接连上演。”时代的更迭在场景与人物的快速转换中完成。

对演员来说,拍摄《宣武门》的过程充满挑战。除了漫长的时间跨度,今昔对照之下的角色反差也是表演难点之一。大部分演员都需分饰年代、现代两种角色,“他们(主演)相当于参演了多部戏,每个阶段又都有各自剧烈的变化。历史和当下就这样通过人物观照到了一起……大小‘戏骨’们很珍惜,我们也很珍惜,《宣武门》是一次难得的创作体验。”

点燃创作者的激情,是剧作品质的保障之一。王小康说,“我们完完整整地按照历史的八个节点完成任务命运的流转,《宣武门》的诚意会被大家感知到。”

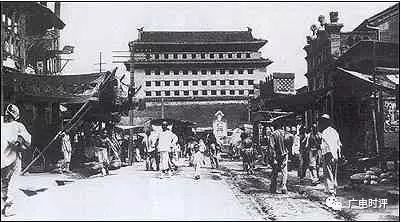

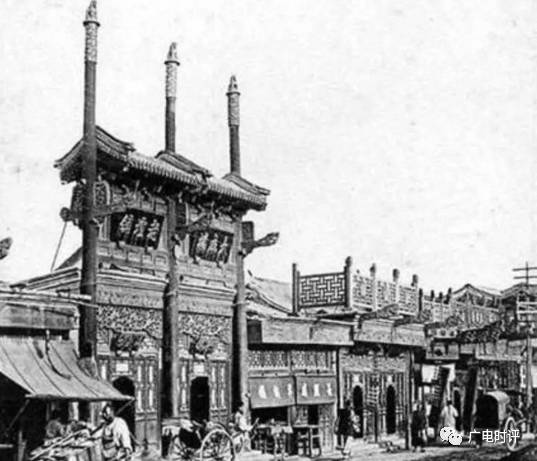

历史上的宣武门,主要指北京内城南垣西门。宣武门和过去一百年来这片土地上的动乱同时起伏,经历了沧桑巨变。“宣武门在1989年是一个样子,1927年是一个样子,1937年、1945年又是另一番模样。”王小康认为,“宣武门”是见证京城历史变迁的有力标本,《宣武门》的故事由此得以生发。

剧中,时常会出现不同年代里的城门特写画面。什么时候有护城河?什么时候城门上有满文?什么时候城门上孔的数量发生了变化?这都是考验一部“历史正剧”是否够“正”的重要标尺。

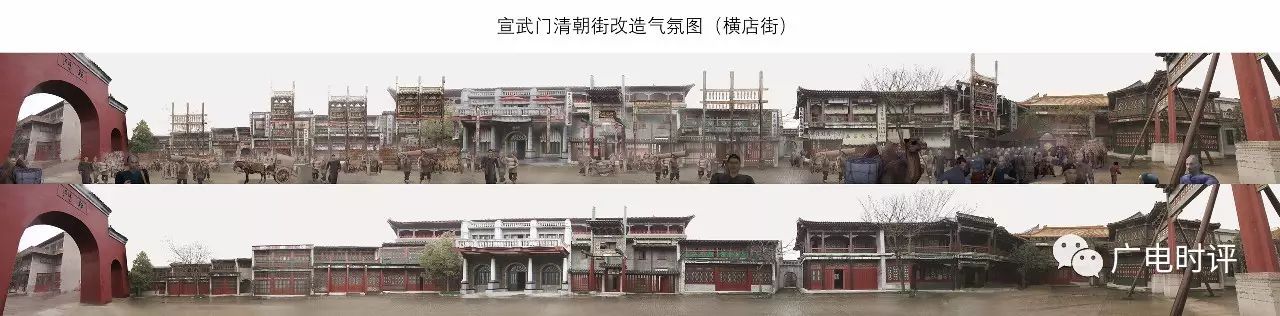

在横店影视城,剧组依照图纸将5个相似又不同的“宣武门”建了又拆,拆了又建,“城门”成了历史的重要见证者。

“我们遵循历史资料1:1还原了宣武门,从框架到细节。”除了五次出现的城门,剧组还特意搭起了一条老街,这条老街也循着宣武门的变化随之换了5次样貌。这样的投入,在《宣武门》之前的民族题材电视剧中很少出现。正因如此,从清末的戊戌变法到近现代的解放战争,每一段历史风貌才能活色生香地跃然荧屏。

除了置景方面的考究,“更重要的是举手投足间要有历史的味儿!”王小康十分在意《宣武门》的“精气神”,于是他请来北京民族电影展主席牛颂担当顾问,牛颂常与主创们泡在一起,从礼仪到民风进行全方位的指点。

“每个历史节点都要表达得准确。”在王小康看来,作为民族题材电视剧的《宣武门》首先要“准确”,进而才能来追求“创新”。一个能够讲述历史故事的导演,既要如史学家般严谨,又需有艺术家的讲故事技艺。对于《宣武门》来说,这显然会是个很大的挑战。

“领导说,你大胆拍吧。”

王小康以前从没拍过历史剧,执导过的作品《中国家庭》《老公的春天》《钱多多嫁人记》等,大都是现代剧。“《宣武门》刚完成的现代戏部分很得心应手,但如今在横店的拍摄,令我既紧张又兴奋。”