【北洋夜行记】是魔宙的半虚构写作故事

由老金讲述民国「夜行者」的都市传说

大多基于真实历史而进行虚构的日记式写作

从而达到娱乐和长见识的目的

我以前认识个练气功的,他最擅长治肚子疼。哪个小孩肚子疼了,他就让那小孩躺下,他运功把掌心搓热,敷在小孩肚子。

十分钟后,那小孩就会觉得没那么疼了。他就从兜里掏出个胶囊,放在手心发功,让小孩吃下,就真的好了。

后来,他跟我说,胶囊其实是空的,安慰一下小孩,关键是发功。

想起这事儿,我就搜气功表演的视频,看到一个厉害的大师做“带功报告”,不只能发功,还能给台下听报告的人集体发功。

那些接受大师功力能量的人,大概是下图的状态:

有人说我太爷爷金木留下的《北洋夜行记》里,都是些魔幻现实感的故事,我看上面这种照片时,也有类似的体验:荒诞到不敢相信是真的,又真实到觉得太荒诞了。

1921年5月4日,北京东单附近发生一件意外死亡,当时警署并没怎么注意,后来事情变得越发不可思议,很快就变成了这种魔幻现实的感觉。

我整理完这个故事,感觉就像吃了气功大师的胶囊,不知道究竟是不是空的。

《北洋夜行记》是我太爷爷金木留下的笔记,记录了1911年到1928年期间他做夜行者时调查的故事。我在金家老宅,将这些故事整理成白话,讲给大家听。

案件名称:东单迷案

案发时间:1921年5月4日

案发地点:东单牌楼观音寺

记录时间:1921年5月底

五月四号早上,我在火神庙遇见一些学生演讲,纪念两年前的运动。

当天的《晨报》也开了专栏,说“五四是奉着新文化运动的使命来的。”(金醉注:专栏作者瞿菊农,是五四运动北京学生联合会代表)

当时,所有人都在听学生的演讲,没人注意到,不远处胡同里传出几声惊叫。

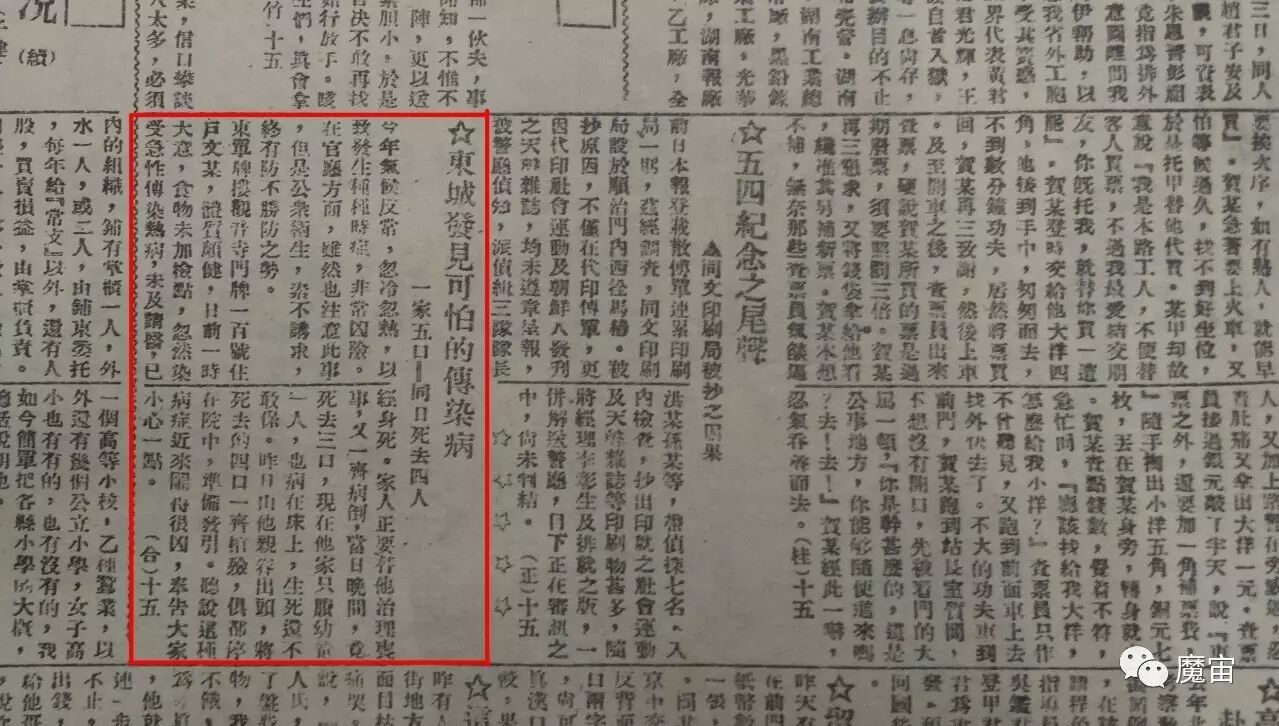

三天后,《晨报》发新闻报道了这件事:

1921年5月7日北京《晨报》,报道了这件事情。事发当时并未引起警署过多注意。

“……东单牌楼观音寺一百号住户文某,体质颇健,日前一时大意,食物未加检点,忽然染受急性传染病,未及请医,已经身死。家人正要替他治理丧事,又一齐病倒,当日晚间,竟死去三口,现在他家只剩幼童一人,也病在床上,生死还不敢保。昨日由他亲眷,将死去的四口一齐棺殓……”

汪亮正在我家,他说事发当天就跟内一区警署打听了。

五月四号早上,邻居听见文家小孩一直哭,敲门没人答应,就翻墙进了院。

一进屋就闻见一股恶臭,里屋躺着四具尸体,满地都是吐的东西,没死的小男孩趴在他娘身上,哭得接不上气儿。

那邻居一阵惨叫,喊来巡警。巡警带法医来,随便一查,说是得了急病,就封了院子,没再细查。

我说这得好好查,万一有其他事儿呢。

汪亮嗨了一声,“他们家顺义亲戚收了尸,也没再问,哪有警察愿意自个儿去掺和?”

第二天,却真有人掺和这事儿了。

北京悟善社在火神庙张贴了告示,说有人暴死是因为邪气作祟,要开坛做法,扶乩请神,请济颠活佛和吕洞宾下凡祛邪。

悟善社是个研究“灵魂学”的社团,有点神叨叨的。

1916年,我在上海查过一个连环命案(北洋夜行记015),认识了悟善社南京分社的社长罗社长。

当年他们才刚成立不久,没想到现在连北京都有了分社。上个月,我在家里看见一本不知道谁送的《灵学要志》,里头讲了些灵魂运作的“科学”和扶乩知识,就是他们办的。

民国初年,尤其是一战后,中国政治转型出现了必然的应激反应,文化和西方制度的摩擦严重,加上政府权威下降,各种西方思潮涌入中国,传统的宗教和迷信也在全国兴起,中国进入了“多元混乱”时期。悟善社将儒道佛旧观念融合,又引进西方灵学概念,大兴鬼神救国之说。悟善社曾在《时报》登广告,要“借经于扶乩,以递人鬼之邮,以洞幽冥之隔”。

汪亮说得去看看,“火神庙真够热闹,学生刚讲完新文化,吕洞宾就在原地下凡了。”

我说不只火神庙热闹,听说议员家里都供上吕洞宾了,南方更厉害,有个叫同善社的,要搞真命天子登基。

同善社是民国时期民间宗教中的一个臭名昭著的教派,为四川大足县(今重庆市大足县)龙水镇人彭汝尊于1912年创立。宣扬“用儒教礼节,做道教功夫,而证释教果位”,供奉孔子、老子、释迦牟尼像,又鼓吹“入教避劫”说,认为只有加入同善社,才能“升入天堂”。1917年,同善社得到北洋政府批准,在内务部立案,公开成立总社。总社以姚络苍为负责人,以国务总理段祺瑞和大总统曹锟为“护法”。图为山西同善社合影。

五月八号,我、小宝、汪亮和戴戴去火神庙看悟善社扶乩做法,本来就想看两眼热闹,没想到见到了新鲜事儿。

悟善社不知从哪弄来几个十几岁的南方乩童,个个穿着红黄法衣,手持七星宝剑站在台上。领头的一个举着把鲨鱼剑,剑身上铁刺一寸多长。台边还坐着个老年乩童,嘴巴里穿着长长的钢针。

乩童是一种职业,是原始宗教巫术仪式中,鬼神与人沟通的媒介,类似西方宗教的“灵媒”。乩童上身仪式中,会通过熏香、摇晃、近距离听锣鼓等方式让自己进入精神恍惚状态,或以自虐的方式刺穿、砍伤自己却不觉痛苦,以显示自己的神性。图片是甘博在1920年代北京街头拍摄的一个苦行僧,用钢针刺穿自己却不流血,以这种极端方式体现自己的虔诚,本质和乩童接近。真正乩童做法的图片,太过血腥,就不贴了。

会场上锣鼓敲得震天响,香火熏得厉害,戴戴直喊头晕。

仪式开始,台上四个人抬着轿子满场跑,前后左右摇晃。几个乩童光着膀子一声不响站在神龛跟前,闭着眼睛念念有词,大口呼吸香火,敲锣鼓的在几人耳朵边上一顿猛敲。

北京庙会上没见过这场面,台下挤成一团,拍手喝彩。

大约一刻钟,领头的乩童猛打了个激灵,浑身抖成了个筛子,抡起鲨鱼剑抽在后背上,登时一条血印子。

他挥舞着鲨鱼剑绕场走了半圈,抬胳膊又是一剑,背上的血刷刷往下淌。

其他几个,也一个个抖起来,摇摇晃晃绕着台子走,用七星剑砍后背,拿刺头敲脑门,路过香案随手抓起一把香,就往胸口摁。

台下一片惊呼,汪亮说这是疯了吗。

小宝盯着乩童看了会儿,说:“这几个小孩走的是道家的禹步,应该练过。”

禹步是道士在祷神仪礼中常用的一种步法动作。传为夏禹所创,故称禹步。因其步法依北斗七星排列的位置而行步转折,宛如踏在罡星斗宿之上,又称“步罡踏斗”。西汉扬雄《法言》卷七《重黎》云:“巫步多禹”。

我见戴戴没说话,问怎么了。她捂住嘴干呕了一口,说太恶心了,别看了。

围观的人群却越来越厚,我们往外挤了半天,才算挪了出去。

这时,那个手持鲨鱼剑的乩童开始表演趟火。

台上放了一盆烧得正旺的炭火,轿子跨过火盆,围着场子转圈,那个乩童原地比划了一阵,脱了鞋,又走起道士的禹步,歪歪斜斜走上了炭火。

火盆里噼里啪啦闪了一阵火光,炭烧得更旺了。

他在里头左一脚右一脚地踩,踩完跳出火盆,没事一样在场子里兜圈,脚上除了炭黑,也没什么伤。

吵闹里,听见有人喊我。循着声音一看,是路道谦,我偶然认识的一个参议院议员。

这人是悟善社北京分社的社员,因为资助的多,在社里能说上话。

我跟着路道谦来到场子后台说话,见那几个乩童正坐着喝水,满头满脸都是血,一个穿着法衣的人正拿黄符往他们背后的伤口上贴。

我问路道谦,没见过这种仪式,怎么那么血腥。

他哈哈一笑,指着乩童说:“南方风俗,这样才请得动真神,社员和百姓都喜欢看。”

说完,他扒在我肩膀上小声说:“晚上还有场传统的扶乩做法,在内一区署长家设坛,到场的都是人物。”

我问他扶乩要推算什么。

“观音寺死人那事儿听说了吧?大师能算出来里头有没有什么事儿。”

路道谦说,社里法师觉得这些人死的古怪。

我一愣,笑了一声,“警察信你们这个?”

路道谦脸一板,说别笑,“署长可是真心虔诚,特意安排在他家里设坛,说要能算出线索,就派人细查。”

我皱起眉,不笑了。

这两年,议员、警察厅官员、大学教员信悟善社的确实不少,但直接拿来裁断人命,实在太扯淡。

扶乩(fú jī),是中国民间信仰的一种占卜方法,又称扶箕、抬箕、扶鸾等——大家平时讲的请笔仙就是扶乩的简化版。扶乩中,有人扮演被神明附身的角色,叫乩身。神明上身后,会写出一些字迹,由专门的大师解释含义,其实本质和测字、抽签一样,都属于占卜,中国的扶乩盛行随着科举起来的,古文献中有不少记载考生扶乩问题目的。

我问能不能去看,路道谦一口答应,“早就想介绍你入社了,晚上去见识一下,去的都是好乩友(金醉注:乩友一词并非我或金木杜撰,而是乩坛伙伴的一种称呼,清代笔记《益智录》等书均有记载)。”

悟善社宣扬“书沙验事,觉世牖民”,他们的理论是:“人脑为铅字匣,神灵为排字匠,必须向人脑中一一检出而排之现于沙中。”图为民国时期扶乩的照片,具体时间不详。

跟路道谦约了时间,我回前面找他们几个,见很多人围在在乩坛前买东西。

我问小宝他们买什么。小宝指指旁边一个人,说:“太恶心了,竟然卖那灵符。”

旁边那人手里拿着张黄符,符上沾了血,乩童身上的,说能通灵辟邪。

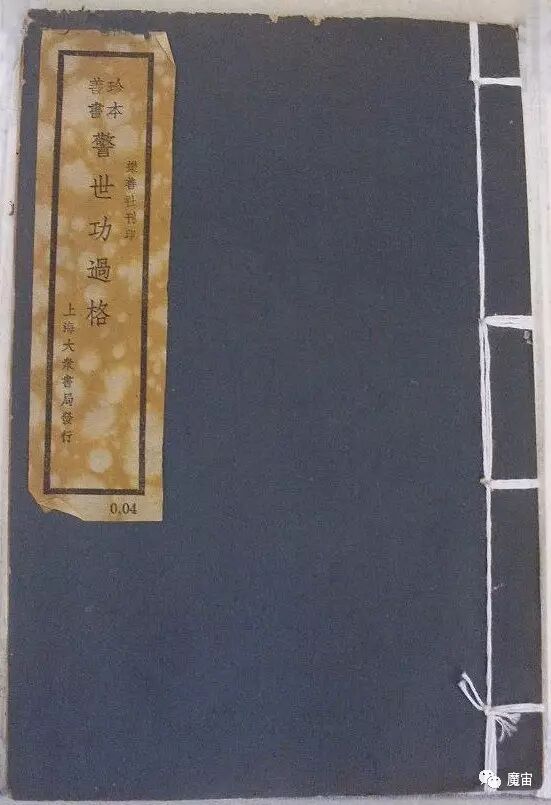

除了灵符,还有卖活乌龟的,五毛钱一只,给信徒买了放生,悟善社印制的善书,两毛钱一本,持诵千遍能保全家平安。

善书,又称劝善书,其名盖取自《太上感应篇》“诸恶莫作,众善奉行”之意,是传教和讲道印制的小册子,多为劝人向善主题,比如大名鼎鼎的《玉历宝钞》、《白衣神咒灵验纪》这种。民国时,各种宗教社团都印制自己的善书,比如《安士全书》、《欲海回狂》、《万善先资》。其实,现在的微信朋友圈也有流传这类性质的东西,比如《邪淫的60种直接果报,太可怕了!》,还有人把劝善诗改成流行歌曲唱。图为民国“乐善社”的善书《警世功过格》。

内一区署长家住在东四牌楼附近的驴市胡同(金醉注:今礼士胡同),我和小宝八点到了地方,路道谦引我俩进屋。

这里的乩坛果然很讲究,供奉着吕洞宾、何仙姑、济颠、关二爷等一排大仙,还有个我不认识的,路道谦介绍说是明代抗清名将史可法,专供问国事军事的。

小宝拽我,指了指一排大仙后面,问我是什么。我走近一瞧,竟然还有几个洋人塑像:耶稣、拿破仑、托尔斯泰。

我纳闷问路道谦,他说我没见识,时代不同了,西洋神灵也要请的,“但大家还是最喜欢请关公,每逢初一都会请来问事儿。”

乩坛周围站着七八个人,长衫西装都有,还有个五十上下的八字胡,穿了件百衲道袍,坐着闭目养神。

我拱拱手自我介绍,路道谦挨个给我介绍——财政部的司长、交通部的政司司长、编著国史的前清翰林……个个来头惊人,最大的官是前任国务院内务总长。

那个穿道袍的八字胡,就是内一区署长,姓刘。我特意又跟他问好,说刘署长你好。他摆摆手,让我叫他悟空。

我愣了一下,路道谦赶紧解释,这是道号——有悟真、悟空、悟益、慧本、智玄等等。

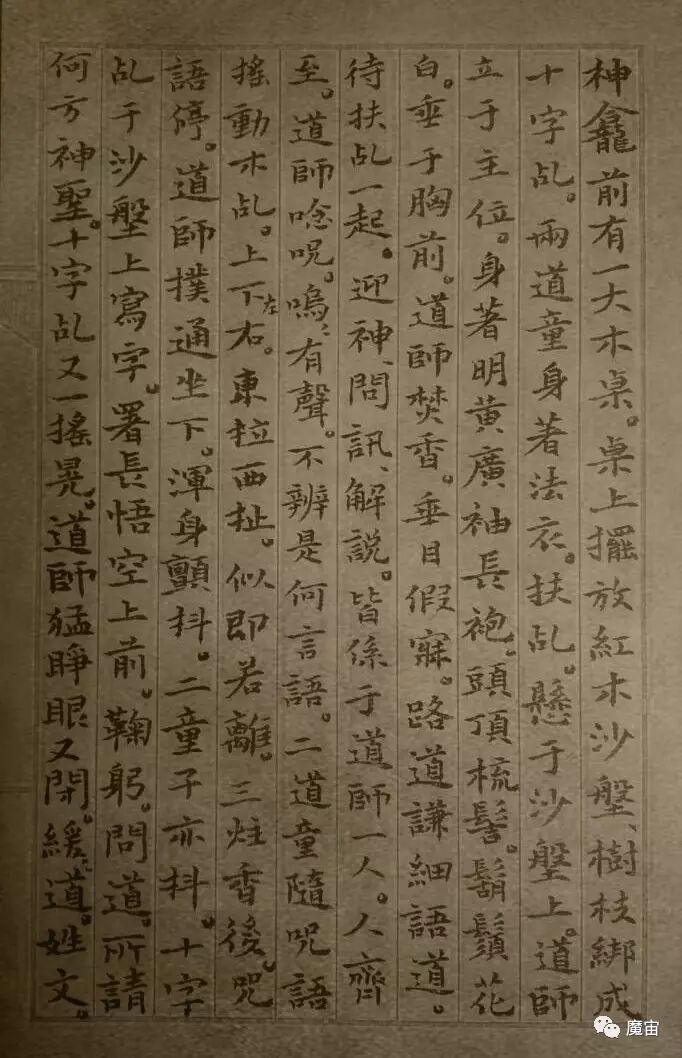

神龛前是张大木桌,摆着红木的沙盘和一个树枝绑成的十字乩。两个道童穿着法衣,扶着十字乩,悬在沙盘上。

主位上站着一个身穿着正黄色大袖袍子的道师,梳着发髻,花白胡子垂到胸口。

人一到齐,道师开始念咒,呜呜呀呀念了一刻钟,那俩道童一边摇晃十字乩,上下下左左右右,又拉又扯,若即若离。

咒语一停,道师扑通一声坐下,浑身微微发抖,俩道童也开始抖,十字乩在沙盘上写起来。

悟空署长走上去,鞠了一躬,问:“请下来的是谁?”

十字乩一摇晃,在沙盘上划拉几道。道师猛一睁眼,又闭眼,挤出几个字:“姓文的。”

“怎么死的?可有冤屈?”

十字乩又划拉几下,道师说:“有冤,在月;有仇,在坤。”

我往沙盘里看了一会儿,见那扭扭曲曲的形状,似乎确实有点像个月亮。

悟空署长再问,十字乩停了,道师和道童过会儿也都恢复正常,通灵结束了。

路道谦问署长,这乩词啥意思。

悟空署长扯扯八字胡,说:“意思我懂了,线索很清楚。西南方向(金醉注:八卦中坤指西南),女的。”

小宝噗嗤笑了一声,我踩了他一脚,说别吭声。

一群乩友倒了茶喝,聊起了灵魂学和怎么利用扶乩加强社会教育。我和小宝接不上话,不断跟着点头说是。

寒暄了半个钟头,又要开一坛扶乩,这回是路道谦主持,说是要请关二爷,按照二爷给的指示,决定在座的乩友下半年要给社里捐多少钱。

我和小宝赶紧起来,说不耽误内部活动,路道谦也没留,说回头再给我送灵学资料。我这才想起,家里那本《灵学要志》八成是他给的。

回去的路上,小宝说,那玩意到底怎么动的,问了真能写字。

“我说,我也说不上来,但有个朋友可能知道。”

第二天中午,我带小宝去北大找许赞堃,他是周启孟(金醉注:即周作人)介绍的朋友,喜欢研究些宗教的东西。

许赞堃,字地山,笔名落花生,一般认为他是小说家,散文家。其实,他是个基督教徒,在宗教和民俗研究上很有建树,三四十年代曾写过《道教史》和《《扶箕迷信的研究》等。1921年,他和周作人、沈雁冰、叶圣陶、郑振铎等发起成立文学研究会,创办了《小说月报》。

请许赞堃在前门外南恒顺吃了顿涮肉,我给讲了他昨天的乩童上身和扶乩断案。

“南恒顺羊肉馆”是山东省禹城一位姓韩的回民在乾隆50年创办,据相传清朝光绪皇帝曾经在“南恒顺”吃过饭,因此大家都叫它“一条龙”,后来店家把皇帝用过的铜锅当成了镇店之宝,店里至今还保存着这个铜锅。它经营的涮羊肉、绿豆杂面、芝麻烧饼等都非常有特色。

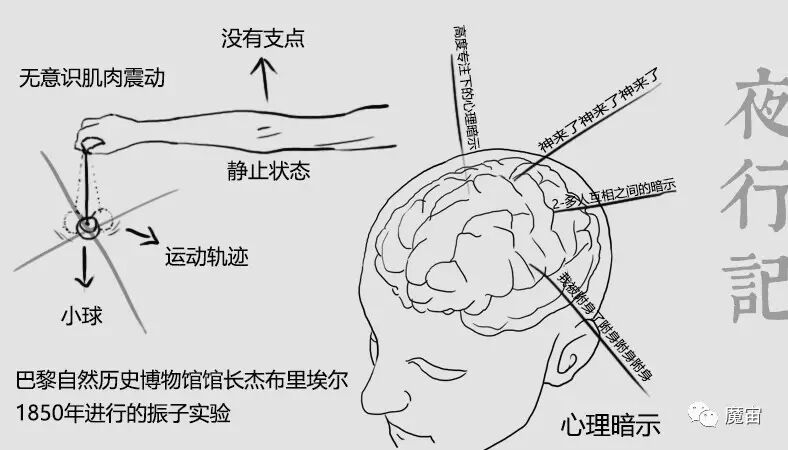

许赞堃大笑,说悟善社就是一锅汤,儒道佛乱炖,“扶乩写字,其实就是心理作怪。再怎么七扭八拐,也是心里想啥才会有啥。”

他说,十字乩会移动,是道童集中精力在上头,两人拉扯,力量冲突,就会不知觉像手被乩控制。实际上能画出个什么,还是潜在里的意念。

“再说,不管画出个什么符,道师的解释最关键,越有文化的人越能扯,绕来绕去跟谜一样,就是个事后心理作用。”

扶乩和”笔仙“、”碟仙“的原理,基本是一样的,可以从三个方面解释:1)人体的的无意识运动,尤其在肢体紧张情况下;2)高度专注下的心理暗示,所谓信则有;3)两个或以上人共同操作,互相之间的暗示。请乩仙笔仙之所以规定要在某种宗教狂热或神秘氛围中进行,就是因为它本质上是一种基于强自我暗示作用的心理游戏。

我点点头,说确实有道理,“月”、“坤”的解释就跟测字一样,说法很多,总能圆起来。

小宝说:“那悟空署长也是念过书的人吧,这么神叨叨,总不能往西南方向去找个女的抓起来,说人家有罪吧。”

傍晚,汪亮骂骂咧咧来了家里。

我问他怎么了。

“操,内一区的警察疯了,抓了个小女孩,说是扶乩算出来的女巫。”

我回屋给路道谦打了个电话,问怎么回事。

他连说没有,是误传,“没说是女巫,也没定罪,刘署长按照乩仙给的线索,找到个嫌疑人,还会再细查。”

路道谦说,巡警在观音寺文家附近排查,查到个西南来的女孩,才十四五岁,在火神庙摆摊卖臭干子的。

警署本来就怀疑过文家人吃了什么有毒的东西,这下越发觉得扶乩算的准。我问化验了臭干子有毒吗,路道谦说那倒没有。

挂了电话,我也忍不住骂了几句。

这种迷信,就是许赞堃说的心理暗示,随便什么就往上附会。

汪亮待了一会儿,坐不住,就去内一区警署找人打听。

过会儿,汪亮从警署打来电话,说这事儿奇了,那小女孩已经交代了,说自己确实害了人。

这女孩叫洪蓝,最近一直在火神庙庙会上卖湖南臭干子,做的好吃,挺出名的。警察查到她,署长亲自审问,说乩仙算出了她有问题,她当场就认了。

“具体怎么说的?”

“还没说,就说自己是西南来的,会巫术。”

小宝说会不会是吓坏了,年纪那么小,又是鬼又是神的,“我看你趁早别干了,你们这警署还不如从前的衙门。”

我跟汪亮说,先想办法找找尸检的记录,看都记了些什么。

“查出到底怎么死的,其他都好办了。”

第二天一早,汪亮醉醺醺找来,说那法医不在,跟巡警喝了半宿,弄出了尸检报告。

报告只有简单几行字:

“四具死状相似,皮肤暗色,表面溃烂,失禁,粪门有血。”

小宝说,这么看倒像是中毒,但写得简单,具体还不确定。

汪亮拿过报告说:“要当时就化验看看,是病是毒应该能查出来。这会儿文家那亲戚可能已经把尸体埋了,”

我说没其他办法,不如先去洪蓝家看看。

汪亮一拍脑门,说:“我昨晚还打听个事儿,过几天内一区警署和悟善社要搞个什么神判大会,要让神灵判断洪蓝是不是有罪。”

神判,又叫灵试,是种原始宗教思维下的裁决方式。一种是让嫌疑人经受考验,比如趟火、爬刀梯或摸沸水,没事或敢于承受就不会受伤害;另一种是给嫌疑人施加巫术,若有罪就会受伤害。另外,还有一种常被民间使用的诅咒式神判,比如有人怀疑周庸偷了东西,他就去城隍庙“斩鸡头”发誓,说要偷了东西就出门遭雷劈。图为《巫与祭司》书中的苗族打鸡神判。

小宝说:“太扯淡了,咱更得赶紧查。”

汪亮打听到,洪蓝家在贡院东边的城墙根,离火神庙不远。傍晚六点多,我和小宝、汪亮三个坐车去了贡院,拉车的却不愿意往东去了,说太偏。

自从前清废了科举,贡院就荒下来,民国改为官用,平时人也不多。经过以前考试的房间,汪亮说:“都废了十几年了,不考科举了,扶乩的却越来越多了。”

我说也不对,以前扶乩问科举考题,现在的学生问新学考题,听说不少学生都用笔扶乩。

贡院是古代科举考试的考场,明清两代贡院具体位置在东单往东,也就是今天的建国门地铁站附近,贡院建筑民国后期被日军破坏,现在只剩下贡院街的名字。

洪蓝家是个两间房的小破院,没有院门,院里有两棵枯掉的槐树,叶子掉的干干净净。

堂屋里没什么摆设,木桌木椅,还有一筐没做完的针线和半碗剩水。汪亮说,洪蓝是在火神庙摊子上被巡警带走的,家里估计就没人来过。

我摸了摸桌椅和墙壁,倒是干净的很,地上也没什么东西。

里屋是个卧室,一张小木床,收拾得也干干净净,床上叠了几件女孩衣服,都是简单的粗布衣裤。枕头上搁着面小镜子,镜面破着一道缝。

再去西屋看,进门靠墙是灶台,放着做饭的东西,汪亮掀开锅盖,锅底刷得锃亮。

奇怪的是,屋子西北角还有张小床,床上没什么东西,床对面的墙上,竟然装着个木门。

木门旁边,贴着张一尺多宽的泛黄的旧纸,上面画着些潦草的动物小人,像小孩学画画不像。

汪亮走到床前说:“不是说家里就她一个人吗?”他上上下下看,叫我和小宝,“看这是什么?”

他在床底下的墙上看见个洞,洞里放着个巴掌大的小坛子。

汪亮把坛子拿出来,小宝忽然摁住他,说别动,赶紧搁下。

我俩被他吓一跳,汪亮把坛子搁在地上。小宝让我们离远点,他从外头捡了根树枝,轻轻扒开坛子口,把树枝插进坛子。

过了两分钟,两只鲜艳的甲壳虫沿着树枝爬上来。小宝一抖树枝,虫子掉下去,他马上盖上坛子口。

“这屋里养蛊了。”

汪亮啊的叫一声,使劲甩手跺脚。

我问小宝怎么回事。

“一进这院就觉得奇怪,你们看这屋里是不是太干净了吗?”

小宝指指墙上那奇怪的画,说:“这东西看着像什么宗教符号,想起她是西南来的,我就想是不是传说中的蛊。”

小宝让汪亮拿出尸检报告,又看了一遍,说:“这些症状,和《洗冤录》里说的中蛊毒很像,我记得有医书里讲过,养蛊的人家都非常干净。”

这小坛子的虫子,很可能就是洪蓝养的蛊。

汪亮恨不得把衣服都脱了,跳着脚问,就是那种中了就死的巫术?

我说不一定,蛊其实就是虫,是不是巫术不好说。

《春秋传》记载:“皿蟲爲蠱。”按照词源来说,蛊就是虫子的意思。可能的原始含义是盛放粮食的器皿中生的虫子,也有古书记载为一种病名。《证治汇补》:“胀满既久,气血结聚不能释散,俗名曰蛊。”更广人知的意思是蛊毒,传说中的一种巫术,《诸病源候论·蛊毒候》:“多取虫蛇之类,以器皿盛贮,任其自相啖食,唯有一物独在者,即谓之为蛊,便能变惑,随逐酒食,为人患祸。”更多的传说则邪化为一种黑巫术,养蛊者用毒虫混合制蛊,可以有多种害人方法,这点无法考证。

我们三人都看了看那扇墙上的木门,小宝走到门板后面,伸手慢慢拉开。

门里头黑洞洞的,小宝也不敢往里看。我拧开手电照进去,一具穿着白衣的尸体直挺挺地躺在门里。

汪亮尖叫一声跑了出去,我心里一惊,关了手电,拉小宝后退了几步。

过了一会儿,门里没什么动静,我开灯再照,躺着的是个干瘦的老太婆,身上裹了厚厚一圈白布。

汪亮回了屋,躲我后面问,死的活的?

我摇摇头,拿手电照着,慢慢走近看,那老太婆一动不动,嘴巴眼睛紧闭,确实像已经死了。

我走到门边,拿手电往里照,见这是个狭小的密室,只放了一张床。壮起胆子往老太婆身上照,从头到脚都整整齐齐地裹着白布。

突然手臂上一凉,我低头一看,老太婆的手正搭在我的手腕上。

我大喊一声甩了一下胳膊,老太婆睁开眼睛,看了我一眼,张嘴要说话。这是个活人。

我弯下腰听她讲什么,她却只张嘴不出声。小宝过来摸了摸脉搏,说气息很弱,病的不轻,恐怕快不行了。

我说:“那先送医院吧。”

汪亮瞪眼,说这太可怕了,是人是鬼?我笑他,你不是不信邪吗。

我们叫了辆马车,把老太婆送去了同仁医院,抢救了半天,总算救过来,等到半夜,醒了过来,张口就找女儿。

这老太婆姓洪,是洪蓝的母亲,两人确实从西南来,是云南四川交界的摩梭人。

十几年前,洪老太三十岁,生下了洪蓝,没多久家里的祖母突然死了。很快就有传闻说洪老太身上不干净,有蛊,肯定还会害死人。

蛊的传闻,在摩梭人部族里极其可怕。一旦传言谁家有蛊,族里的人都不愿意接近。哪个姑娘被说有蛊,长得再漂亮也没人愿意和她走婚(金醉注:摩梭人的独特婚姻形式)。

洪老太带蛊的说法越传越凶,她自己也怕了,就找巫师看,也说有蛊,需要放蛊,否则活不长。

“族里人都怕我害人,我也害怕,就抱了女儿走。”

“那你放蛊害了人吗?”

她使劲摇头,说只把蛊放给了小动物和树木,不敢害人。母女俩一路往北到湖南,呆了四五年,学会了汉话和做臭干子的手艺。

女儿长大懂了事,也怕母亲会死,就每天找些小动物给母亲放蛊,有时还按传说中的方法,把蛊毒放给树,也能保命。

南方打仗,两人又往北走,一路到了北京,白天装作汉人卖臭干子,晚上偷偷做回摩梭人,放蛊救命,毒死的小动物都悄悄埋掉了。

几个月前洪老太生了场病,一直下不了床,眼看着越来越厉害,只能洪蓝一个人出门做生意。

说完,洪老太又问女儿在哪里。

我说,洪蓝下蛊害死了人,被警察抓了。

洪老太一把抓住我的胳膊,说了一句什么,马上又改口说汉话:“是我下的蛊。”

洪老太说,上周的一天夜里,病得厉害,心里害怕,半夜就给女儿做的臭干子下了蛊虫,“我感觉自己快不行了,就想多活些日子,一糊涂就害了人。”

第二天女儿出门后,她又觉得后悔,“她回来我就跟她说了,现在出事了,她肯定是怕警察找我。”

我问她具体哪天下的蛊,她想了半天,说不清日子。

小宝问她为什么躲在墙里。

洪老太叹了口气,说那是生死门,摩梭人死去的老人都要在生死门里停放,“女儿两天没回来,我怕自己要死,就躺了进去。”

说完,她发了会儿呆,说:“人是知道自己死期的,墙上的经书我都没换,过不了这个月了。”

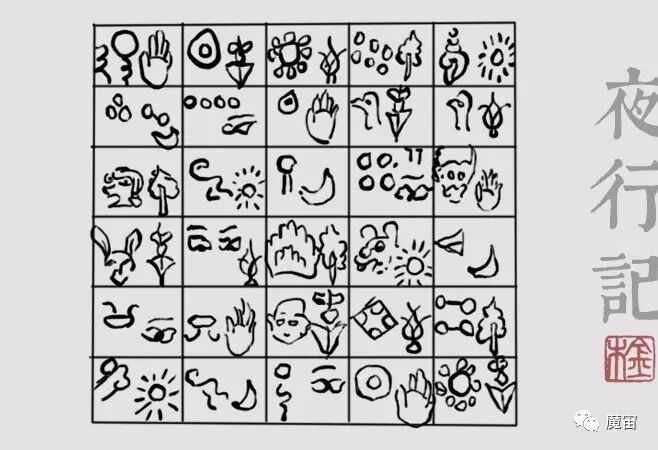

生死门边上贴的怪画就是她说的经书《达巴经》,是摩梭人的历书,用来算日子。

达巴教是摩梭人的原始宗教,保持着原始部落宗教的特征,认为万物有灵,信鬼神、占卜、巫术和神判。达巴教因巫师达巴而得名,它没有系统的教义和经书,也无宗教组织和寺庙,只有几十部(回)口诵经,另有一种占卜经(俗称算日子书),是用32个不同形体的原始图画文字书写的。

第二天中午,汪亮托人打听到了关洪蓝的监狱,我装作记者见到了她。

洪蓝确实只有十五岁,看起来像十八九的姑娘,梳着长辫子,问她话就睁大眼睛,有点慌,但汉话比洪老太说得流利很多。

按照洪蓝的交代,洪老太养的蛊确实被下进了臭干子里,但是自己背着母亲偷偷干的。

“我怕母亲活不了,就帮她给人放了蛊。我知道自己害人了。”

我问她具体怎么下蛊。

她说,洪老太养的蛊虫,隔段时间就会做成干粉蛊毒备用,她在几个臭干子里放了毒粉。

“具体是哪天?”

洪蓝想了一会儿,说:“五月四号,我记得那天很多学生,生意好。”

五月四号早上,巡警已经发现了文家四口的尸体——死人当然吃不到臭干子,一件案子变成了两件。

我没再多问,给了看守一个大洋,让他好好待小姑娘。

回到西四,小宝和汪亮已经从洪蓝家找到了毒虫做的干粉末。按照洪老太说的地点,还在院子树底下挖出了几十具动物的尸体,多是鸽子、麻雀,还有四五只野狗。

小宝捉了一只坛子里的蛊虫,是大斑蝥。

“这东西医书有记载,可以入药,但也有剧毒,能吃死人。”

汪亮不确定,把粉末和活虫带到了道济医院化验室,研究了俩小时。

他说,按照西医方法分析,斑蝥有毒,是因为身体关节分泌一种毒素,一只毒素旺的活虫子吃了可能会死,但要只是吃了点虫子做的干粉,应该死不了。

斑蝥,一种鞘翅目的昆虫,在中国南北方都有,有毒性。《本草纲目》记载:斑蝥能入药,治疝瘕、解疔毒、制犬毒、沙虱毒、蛊毒、轻粉毒。现代医学分析,斑蝥关节能分泌一种气味辛辣的黄色液体斑蟊素,一只斑蟊体内含有最多5%的斑蟊素。按照一只斑蝥0.5克计算,一只斑蝥最多含有25毫克毒素,服用斑蟊后,会出发热、排尿疼痛,甚至血尿等症状,若超过30毫克,确实可能有生命危险。蛊毒可能有这种制法,但斑蝥搭配其他草药,其实也能解除蛊毒,是药是毒,就看如何根据药物相克的原理搭配。

傍晚,我们又去了火神庙,在洪蓝平时摆摊的地方打听了一圈,没听说有人吃臭干子出了问题,没有吃死人的事儿。

只有一个卖旧书的说,自己四号中午贪嘴,吃了半斤臭干子,晚上闹肚子,上吐下泻,大夫开了几剂寒凉祛火的草药,喝一天就好了。

第二天一早,约了汪亮去警署,要赶在悟善社神判大会之前,把洪蓝弄出来。

他却迟到了一个钟头,慌里慌张跑来,说:“完蛋了金木,又他妈死人了。”

文家剩下那小孩,连同那个帮殓葬尸体的亲戚,昨天都死了。

汪亮一脸惨白,“最吓人的是,上回在文家验尸的那个法医也死了。三个人的症状跟文家四口一样。”

小宝问尸体在哪,马上去看看。

我拉住小宝,说先别忙,然后对汪亮说,赶紧拦住巡警,千万别乱碰尸体。

我想起一件可怕的事儿:十年前的东北大瘟疫。

民国前一年(1911年),我刚回国做记者,去哈尔滨调查,遇上”肺鼠疫“爆发,半年里死了六万多人。

去年年底,哈尔滨再次爆发鼠疫,虽然疫情控制的好,但也死了不少人。

汪亮和小宝都吓呆了,说不会那么可怕吧,要是鼠疫咱们可能也会死。

“我也不知道,但心里不踏实。”

1910年11月9日,鼠疫由中东铁路经满洲里传入哈尔滨,随后一场大瘟疫席卷整个东北,持续了6个多月,席卷半个中国,造成了6万多人死亡。在那次鼠疫爆发后,中国才真正有了现代防疫和专门的传染病防治医务人员。1920年10月22日,海拉尔铁路桥俄国守桥士兵塔雷金的太太与一个9岁的儿子同时发病被送进医院。第二天母子二人不治身亡,东三省第二次第二次爆发鼠疫,一直持续到1921年年中。

汪亮通知了警察厅卫生处,从道济医院找了两名内科医生,带上几件防护服、“伍氏口罩”和防护眼镜,要去给那个法医做尸检。

我说:“别检验了,先带医院隔离再检,千万不要碰尸体。”

1910年哈尔滨鼠疫爆发中,东三省防鼠疫全权总医官伍连德发明了棉纱制作的防传染口罩,这种口罩,让病源人群和健康人得到了有效隔离,遏制的肺鼠疫进一步扩散。这种加厚的口罩,被后人称为“伍氏口罩”。

我和小宝去了中央防疫处,说明情况。防疫处的人不信,我说:“这事儿很严重,要是明天上了新闻,你们就有责任。”

听我这么说,那人才给处长打了个电话。处长倒是警惕,问过情况,马上安排了七个防疫医生,跟我们去了顺义。

到了顺义,防疫医生用厚纱布包紧小孩和文家亲戚的尸体,缠紧了绳子,又给各个角落消毒,给巡警发了防护服,让他们封锁了房子。

我和小宝找了一个大木箱,装了尸体,找马车送到了同仁医院。

下午,检疫结果出来,确认死因是腺鼠疫。

我问医生具体怎么回事,医生没解释,把我和小宝送进了隔离间,脱光衣服从里到外彻底消了一遍毒。

小宝说,我看那检疫结果,估计是“疙瘩瘟”。

折腾到傍晚,汪亮那边也把尸体送到了医院处理,已经下葬的文家四口,都挖出来火葬了。防疫处配置了血清、疫苗,给所有疑似接触者打了疫苗。

回西四前,防疫处的医生给我、小宝和汪亮一人打了一针。

1919年3月,北洋政府成立了中央防疫处,地址设在北京天坛神乐署旧址内,是第一个国家级防疫机构。对传染病进行研究,讲习和治疗,制造针对各种疫病的血清、疫苗和防疫用品。二战时期,中央防疫处生产出了中国第一支青霉素,还有大批质量达到国际标准的疫苗和血清,供给盟军和印度部队使用。图为40年代《自然》杂志介绍中央防疫处刊登的照片。

医生走后,我们三人呆坐了半个钟头。汪亮心里不平静,又打了很多电话,打听鼠疫的事儿。他从交通厅的朋友那里打听到,各大车站已经开始查东北来的人了。

小宝说:“鼠疫的事儿咱们已经帮不上了,明天悟善社神判,洪蓝怎么办?”

我没答话,打了个电话给路道谦,问他神判要怎么弄。磨了半天,答应他我会陪他去放生,路道谦才说了神判的方法。

”上次乩童趟火记得吧,明天神判也差不多,像乩童一样趟了火没事,就无罪。“

挂了电话,我又打给了许赞堃,问他有什么办法。

他给我讲了个故事——

民国五年,他在漳州教书时,有个疯子爬上了学校的八卦楼,大骂学生老师都是他儿子。校工要上去捉他,他纵身从楼上跳下来,楼高五六米,他一点没事,爬起来唱着歌就走了。

“那疯子心里只想着跳下去,一点没想过跳下去会死会伤。巫术,有时候不过是加强这种信念。这事要是躲不过,就大胆试试。”

我犹豫了一下,他又说,当然,我会教你个办法。

听许赞堃讲完,我给了汪亮十个大洋,让他去监狱想办法跟看守喝点,今晚得去监狱见洪蓝。

汪亮走后,我和小宝去了同仁医院,按照许赞堃的建议,能帮洪蓝的只有她母亲。

小宝不明白,“那蛊毒没毒死人,文家四口也和下蛊没关系,为什么非要趟火?”

我说,我相信洪蓝没杀人,但更重要的是得让人人都相信她是无辜的。

“警署和悟善社是一家人,既然来不及阻止神判,就试试让神判证明洪蓝无罪。”

洪老太一听说臭干子里的蛊毒没害死人,马上闭上眼拜了一拜。

我告诉她,洪蓝要回来,需要通过悟善社的神判。

趟火的神判仪式,摩梭人的达巴教里也有,大小过错和纠纷,都会让神明来判定,族里人也相信这个。

洪老太说,她小时候曾经练过趟火,族里的年轻人平时经常练习趟火,还有人爬刀梯,惹上了什么事,才不会受伤。

但是洪蓝从小离开云南,从来没见过神判,可能会被吓坏。

许赞堃教我的方法,是让洪老太跟女儿聊聊,或许能有点作用。

另外,准备一包湿润的盐巴,让洪蓝在神判前涂在腿脚上。这是那些乩童趟火表演常用的办法,能快速降温。

我们和医院打了招呼,带洪老太去了监狱。汪亮已经和看守招呼完,我们到地方就进了牢房。

我拿着提前准备的一大包盐巴,领洪老太去见洪蓝,她问我,能不能一个人见女儿。

我犹豫了一会儿,把盐巴递给她。

我和小宝、汪亮在监狱外等着,小宝说:“总觉得有点悬,她们聊这么一会儿,洪蓝就敢趟火了?我都不敢。”

我抽了会儿烟,说:“我听许赞堃说原始宗教,觉得他们很不同,巫术对你不起作用,但对他们不一定。”

第二天一早,神判大会就在火神庙开了坛,围观的人比上回看乩童的还多。台上香火缭绕,锣鼓震天,也盖不住人群嚷嚷,好像谁都认识这个卖臭干子的女孩。

主持神判的是路道谦和内一区那个悟空署长。俩人说了一通劝善爱国的话,宣布神判规则:不敢趟火,或者受伤起泡,就是有罪。

说完,就让道童点起了火堆,烧了一刻钟,火苗窜起半米多高。

一会儿,洪蓝光着脚走上来,站在火堆后头,身影在火光里摇晃变形。

底下人都没了声,我、小宝、汪亮和戴戴都挤在人群里,也瞪眼看着。

路道谦朝洪蓝摆摆手,指指火堆。洪蓝看了他一眼,又看看火堆,站着没动。

过几分钟,她往前挪了几步,台下一片惊呼,她停下脚,台下也跟着安静。

戴戴推我,说真没事吗?

我没吭声,点起烟抽。洪蓝依旧没动,好像还后退了几步。

路道谦站起来,重复了一遍神判规则,又坐回去。

洪蓝张了张嘴巴,自己嘀咕了几声,往前跑起来,一脚踩进火堆,瞬间火星四溅,劈啪作响,火苗往上窜了几下。

戴戴一把抓住我的胳膊,掐出个血印子。

人群尖叫还没落,洪蓝已经走出了火堆,站在台前,闭着眼睛弯腰喘气,额头上冒出一颗颗汗珠。两只小脚丫子上蹭出几道炭黑,裤子上了还挂着几颗明灭忽闪的火星。

路道谦和署长腾地站起来,一时没说出话。

汪亮哈哈大笑,说这下得“当庭释放”。

路道谦跟那署长嘀咕几句,大步走过去,瞅着洪蓝:“天道在神灵,善恶有分明。”

他往左右各走几步,接着说:“洪蓝姑娘经过了神的考验,是无罪的。为什么?因为她的灵魂是善的。”

台下一阵欢呼。

路道谦挥挥手,继续说:“下个月初一,悟善社将再次开坛做法,请灵学大师讲道,说说如何像洪蓝姑娘一样保持一颗善心。”

台下又是欢呼。

汪亮说,我操,怎么回事?我笑了一声,说:“要是洪蓝今天没过这关,还是一样欢呼。”

我挤到台前,去叫洪蓝,告诉她母亲在医院等着。

路道谦看见了我,朝我一笑,说,我等你陪我放生。

把洪蓝带到医院见了母亲,我没再问她们下蛊的事,小宝和汪亮也没再提这事。

我问洪老太,那天在监狱里和洪蓝说了些什么。洪老太说,其实没说几句话,抱着她念了会儿经。

洪蓝小时候不开心了或生病难受,她都会抱着她念经,念了就会好。

“我们信这个。我跟她说,神判和生病一样,是神灵的考验,能趟过了火,唉咪(金醉注:摩梭语母亲的发音)就能活下去。”

两天后,洪老太半夜安静地去世了,医生也没查出什么毛病,说是自然死亡。

后来,给戴戴仔细讲了这几天的事儿,她问我,到底信不信蛊。

我说:“蛊是有的,但却很不一样,叫我说,洪老太和悟善社都会下蛊,你说哪个更毒?”

▲

在太爷爷的时代,更多人会谈论巫术和蛊这些事情。

现在,则更多出现在电影电视剧里,演绎的过分邪乎,反而让人没了兴趣。

从社会科学上解释,英国人类学家弗雷泽在《金枝》里提出了“交感巫术”的概念。

所谓交感,一是指模仿,二是说接触。比如说最常见的诅咒和下蛊传说,是拿人的头发、指甲,甚至可以对脚印做诅咒;再比如,扎小人,是最常见的模仿巫术。

仔细一琢磨,这种原始宗教的思维现在仍随处可见——我们经常陷入这样简单粗暴的思维:如果,就会。

本来毫不相关的事情,说出来常常就成了诅咒,比如墙上写着:谁在这里拉屎死全家。

这种诅咒,本质就是神判,以事后应验的心理暗示来恐吓人。

再比如,黑帮常用这招来评判小弟。《古惑仔》里陈浩南被诬陷杀了老大,要想自证清白,就得跪在关二爷面前,往肚皮上摁一把燃烧的香。

电影《古惑仔之人在江湖》中,陈浩南被指杀了大哥,接受社团的神判。

洪蓝和洪老太相信万物有灵,相信蛊,为活命去放蛊,就是这种单纯的原始逻辑,本质上是无知。

悟善社则是蛊惑人心,扶乩和神判都在利用无知和恐慌来满足私利。很多名为信仰的东西,要么为聚众敛财,要么为扩大权势。

巫术和仪式本质上是种心理暗示,常有心理净化和疗愈作用,本身并无问题。

就像一把刀,能救人也能杀人,不是刀有问题,是握刀人有问题。

周庸听完这个故事,拿出手机在淘宝搜了下:“艹,果然现在还有这玩意儿,还挺便宜。”

周庸在网上搜到的,明码标价卖“蛊”,各种价位都有,还提供现场下蛊的做法视频。

我说,这种事儿有意思,你们可以查查。

周庸一拍大腿:“太好了,我先买几个情蛊给徐哥试试,深入调查下。”

好久不见,扫码赞赏

▼

世界从未如此神秘

▬▬▬▬▬ ● ▬▬▬▬▬

We Promise

We Are Original

本文属于虚构,文中图片视频均来自网络。

未经授权 禁止转载