韩玉凤 / 清华大学人文学院

摘 要

:在中国古代典籍中,“江湖”一词的指涉层次经历了从实指的江河、湖泊到泛指的四方各地、山林草野,再到虚指的隐居之地、归隐之意的演变过程。文章以“江湖”的词旨演变为切入点,考察唐宋诗人使用“江湖”的用法差异。通过构建《全唐诗》《全宋诗》中与“江湖”一词的共现矩阵,发现唐宋“江湖”诗歌多与送别、贬谪等语用背景相关;相较于唐,宋代“江湖”诗有着更为强烈的时空意识。唐宋言及“江湖”较多的诗人中,唐代杜甫、白居易等诗人多使用江湖的“隐居”义,宋代诗人则广泛使用“江湖”多层含义。唐宋诗“江湖”指向地点以江南、岭南、长安等地为多,但包含相同地点的文本在唐宋诗中表达了不同的主题。

关键词:

《全唐诗》 《全宋诗》 江湖 数字人文

“江湖”一词,最初仅指具象的地理形态,在使用过程中渐渐演变出泛化的空间意识,乃至凝定为抽象的文学意象,被文人赋予特定涵义。丁启阵较早梳理了“江湖”概念在中国古代诗歌中的嬗变过程,即“江河湖泊→隐居场所→不在都城、在野”。

[1]

本文在梳理“江湖”一词的演变时将研究视野从诗歌文献扩展至传世古籍,认为古籍中“江湖”词义的递嬗与其在诗歌中的情形大致相似,但仍存差异。其差异之处体现在两点:一是区分了“江河湖泊”的实指与泛指;二是扩大了“隐居之地”的虚指范围。

“江湖”本义实指江河、湖泊,自周代有之。在典籍记载中首见于《关尹子》:“重云蔽天,江湖黯然,游鱼茫然。”

[2]

更为后世熟知的是《庄子·大宗师》中的记载:“泉涸,鱼相与处于陆,相呴以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖。”

[3]

甚或将“江湖”落实到特定的“三江”“五湖”,约为吴越一带:“东而攻越,济三江五湖,而葆之会稽”(《墨子·非攻》);

[4]

“禹立,……疏三江五湖,注之东海,以利黔首”(《吕氏春秋·古乐》);

[5]

“浙江南则越。……东有海盐之饶,章山之铜,三江、五湖之利,亦江东一都会也”(《史记·货殖列传》);

[6]

具体指向地点莫衷一是。“三江”在《史记索隐》中,“韦昭云:‘三江谓松江、钱唐江、浦阳江。’今按:地理志有南江、中江、北江,是为三江。其南江从会稽吴县南,东入海。中江从丹阳芜湖县西南,东至会稽阳羡县入海。北江从会稽毗陵县北,东入海。”《史记正义》又云:“三江者,在苏州东南三十里,名三江口”“按:……五湖者,菱湖、游湖、莫湖、贡湖、胥湖,皆太湖东岸,五湾为五湖,盖古时应别,今并相连。……又《太史公自叙传》云‘登姑苏,望五湖’是也。”

[7]

据上述记载,“三江”约在吴地或越境,“五湖”则在苏州太湖附近。

“江湖”泛指有江、湖的四方各地或山林草野,此义自《汉书》始。相关书写见于“吴芮,秦时番阳令也,甚得江湖间民心,号曰番君”(《汉书·吴芮传》);

[8]

“谕说江湖贼成重等二百余人皆自出”(《汉书·平帝纪》);

[9]

“陈留史坚元、陈郡相仲华逃窜江湖,皆名士也”(《后汉纪·孝献皇帝纪》);

[10]

等等。

“江湖”的另一重含义是虚指隐居之地。魏晋以降,渐与“庙堂”等出仕之所相对,并由此引申为主动归隐(与被动漂泊“四方各地”、流落“山林草野”之意有别),如“良才不隐世,江湖多贱贫”(陶渊明《与殷晋安别》)、

[11]

“或潜迹江湖之地,或遁身隐僻之隅”(《灵宝毕法·内观第九》)。

[12]

作为言说场域的转换,“江湖”与“庙堂”相对使用,较早可见于《南齐书·高逸列传》:“故有入庙堂而不出,徇江湖而永归。隐避纷纭,情迹万品。”

[13]

此义生发之后,后世使用渐广,如“连云虽有阁,终欲想江湖”

[14]

(庾信《预麟趾殿校书和刘仪同》)等。

自“实指”的江河、湖泊,到“泛指”有江湖的四方各地、山林草野,再到“虚指”的隐居之地(有别于出仕之所)、归隐之意,“江湖”一词的指涉含义层层深入,伴随着含义递进转变的是不同滋养土壤的变换。换言之,言说语境的转换,从最初的哲学文本、历史文本,递变为文学文本。

文学语境下的“隐居”虚指正是文人志向旨趣的隐喻性表达,与“桃源”“渔父”等意象如出一辙,然相较之下,“江湖”所展示出来的意境显然更为辽阔深远,因而受到唐宋诗人的青睐。经统计,“桃源”在《全唐诗》中共有146首诗歌提到,占比约0.3%;在《全宋诗》中有545首,占比约0.21%。“渔父”在《全唐诗》中161首,占比约0.33%;在《全宋诗》中490首,占比约0.19%。相较之下,“江湖”一词的使用频率更高(《全唐诗》约占0.49%,《全宋诗》约占1.21%)。

[15]

在回溯“江湖”指涉层次演变历史的同时,本文旨在以单个词语在唐宋时期可能的用法差异为切入视角,探讨学界由来已久的学术命题,即“诗分唐宋”。基于此,本文拟以《全唐诗》和《全宋诗》中写及“江湖”的诗歌和诗人为研究对象,采用定量与定性分析相结合的研究方法,通过构建共现矩阵以探讨唐宋两代“江湖”诗学内涵的转变,通过提取地名进行GIS呈现来揭示唐宋“江湖”诗的地域书写特色。

“江湖”一词在唐宋诗中使用频率较高,这与唐宋时期特定的交通与政治背景有关。随着隋唐大运河的疏通和商品经济的渐趋繁盛,唐宋水运极为发达,唐宋主要城市大多分布在运河沿线。唐时“随着汴河成为南北交通的最主要之干线,较多的诗人开始漂浮到淮河上,咏唱诗歌,其数量超过了60首”。

[

16]

至宋,“京师从长安、洛阳向东移动到汴河的起点上,由此亦可明白,以汴河为首的蔡河、颍水、淝水、涡水、涣水等东南流向而注入淮河的河流的重要性,比之唐代更为提高了”,“南宋约150年间,淮河成了宋朝与北方政权的军事边界线”。

[17]

在此背景下,唐宋诗人,尤其是宋代诗人频繁以“江湖”入诗。其中,有几个问题值得我们进一步探究。

首先,“江湖”在唐宋诗歌里通常与什么有关?该问题本质上需要解决“江湖”一词通常与哪些词共现。

[18]

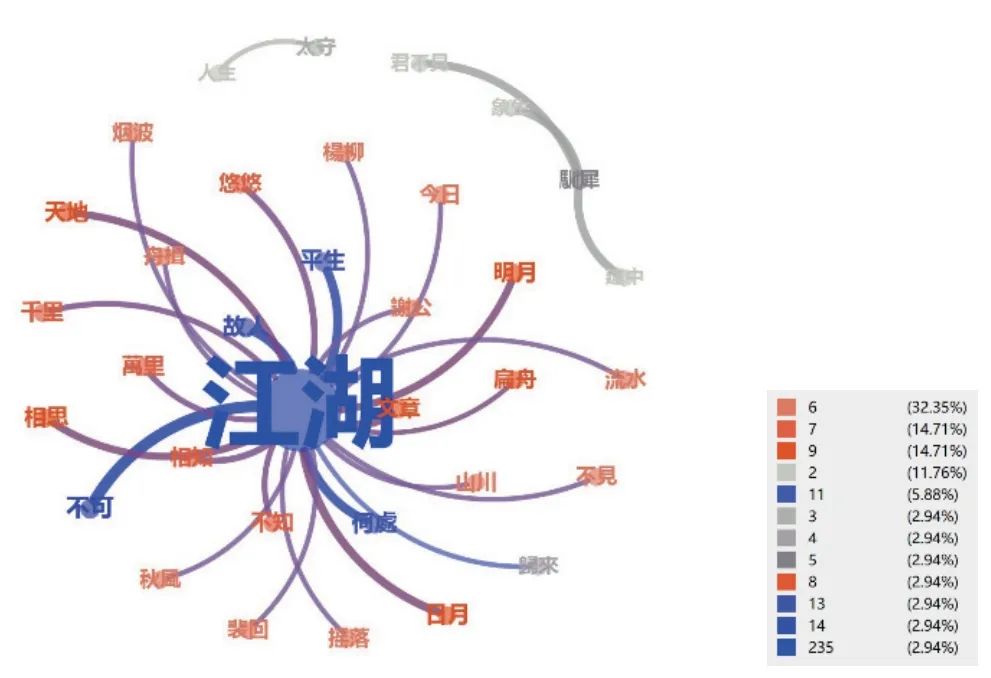

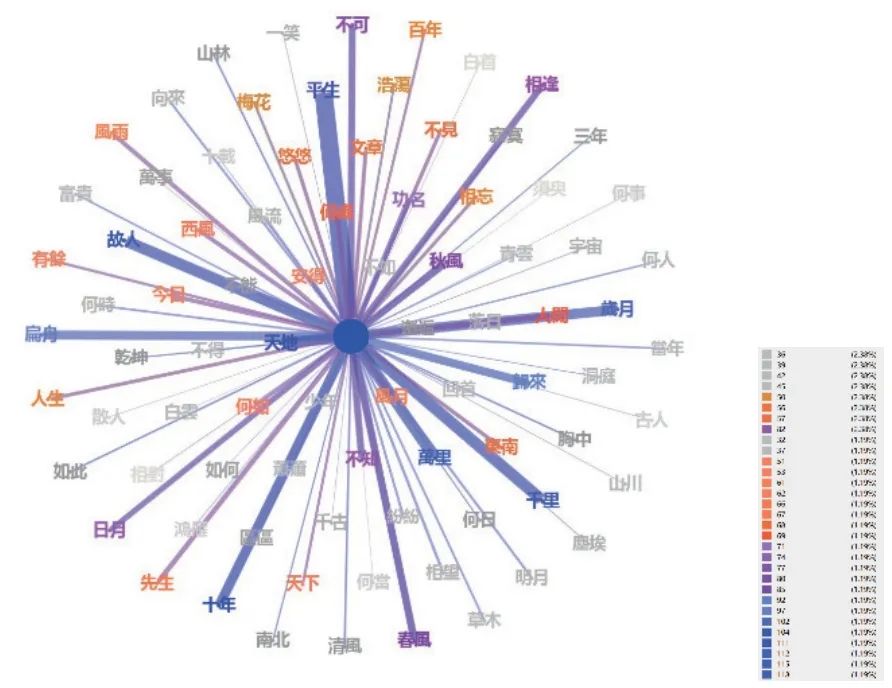

具体操作过程如下:首先,在数据库中提取《全唐诗》和《全宋诗》中含有“江湖”的诗歌,共得《全唐诗》中241首、《全宋诗》中3,083首。其次,使用Python对所得诗歌进行分词、去停用词等处理后,构建共现矩阵,把《全唐诗》和《全宋诗》中与“江湖”同时出现的词可视化呈现。最后,根据结果按边的权重值《全唐诗》大于5、《全宋诗》大于30筛选,导入Gephi软件制作共现图。最终结果如图1、图2所示。

图1 《全唐诗》中“江湖”共现矩阵(图例为节点权重值对应颜色)

[19]

图2 《全宋诗》中“江湖”共现矩阵(图例为节点权重值对应颜色)

由图1、图2可以看出,与“江湖”共现的词语组合呈现出几个典型现象。

现象之一是“故人”赠别与“江湖”想象。与“江湖”共现次数最多的是“故人”,在《全唐诗》和《全宋诗》中的频数分别为12和111。所涉诗歌大多为送别或酬赠之作。离别易生江湖渺茫之感,更增相见无期的萧索愁绪,这是一个从景观感知上升到文学意境的过程,此时的江湖往往多存在于诗人的想象之中,广泛使用虚指隐居之地的含义,表达诗人归隐的意愿。例如,王昌龄《送韦十二兵曹》:“县职如长缨,终日检我身。平明趋郡府,不得展故人。故人念江湖,富贵如埃尘。”

[20]

苏轼《别黄州》:“投老江湖终不失,来时莫遣故人非。”

[21]

这里的“江湖”作为终老之所,暗含隐居之意。

现象之二是“平生”之叹与“江湖”之思。唐宋诗中与“江湖”共现较多的词为“平生”,在《全唐诗》中共现11次,《全宋诗》中共现160次。此时的“江湖”多蕴含飘零之感或渔隐之思,这种情绪在贬谪的境况下尤为明显。诗人或其朋友遭遇贬谪,沿途经过江湖,此时平生飘零之感得遇江湖之开阔辽远,容易生发出渔隐之思。例如,钱起《江行无题一百首》之三五:“自念平生意,曾期一郡符。岂知因谪宦,斑鬓入江湖。”赵嘏《东归道中二首》:“平生事行役,今日始知非。岁月老将至,江湖春未归。”范仲淹《答梅圣俞灵乌赋》:“危言迁谪向江湖,放意云山道岂孤。忠信平生心自许,吉凶何恤赋灵乌。”王安石《青青西门槐》:“平生江湖期,梦寐不可遏。”苏轼《次韵奉和钱穆父蒋颖叔王仲至诗四首·藉田》:“江湖来梦寐,蓑笠负平生。”等等。

现象之三是与唐诗不同,宋诗中“岁月”“十年”等时间词与“千里”“万里”等空间词频繁共现。宋人写诗往往有意识将时间名词与“江湖”放在一起,营构出时空交错之感,“岁月”“十年”与“江湖”在《全宋诗》中的共现频次分别高达102次和100次。宋代诗人尚理、重修身,具备强烈的时空意识。这种时空意识本质上是将自我观照与时空映射相结合,亦即将自身主体投放到时空客体中,这与宋代文人“天人合一”的义理旨趣相互呼应。其中,最为人熟知的例子就是黄庭坚《寄黄几复》:“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。”事实上,黄庭坚有五首诗歌同时写到了“十年”和“江湖”。苏轼亦有相关诗歌,如《次韵李修孺留别二首》其一:“十年流落敢言归,鱼鸟江湖只自知。”再如陆游《梦与刘韶美夜饮乐甚》:“死生契阔十年余,欲话交情涕已濡。……我亦与公同此病,早收身世老江湖。”宋人“江湖”诗歌中的时空意识同样也表现在“千里”“万里”等空间量词的频繁出现,二者与“江湖”的共现频次分别为113和110(占比分别约为3.67%、3.57%,而在《全唐诗》中二者仅为7次,占比约2.90%)。二词与“江湖”在同一首诗,尤其在同一句诗中叠加使用更加渲染了空间之辽阔,如“江湖万里阔,天地一身微”(刘敞《驯燕》)、“流落江湖万里归,相逢自慰已差池”(苏轼《次韵马元宾》)等。

从上述现象可以看出,在唐宋诗人笔下,“江湖”这一地理概念均已渐渐脱离最初的实质性指涉,开始走向类型化的地理意象。唐宋诗人言及“江湖”多与送别、贬谪等语用背景相关,“归隐”之意逐渐强化。相较于唐,宋代含“江湖”的诗中有更为强烈的时空意识,表示空间和时间的词共现频率更高,且多为往来唱和之作。

众所周知,诗人在创作诗歌时会先进行构思和取舍。基于此,以“江湖”入诗出于诗人的主动选择。那么,唐宋哪些诗人使用“江湖”的频次更高?这些诗人在使用时较多选择“江湖”哪一层次的指涉义?为解决上述问题,将《全唐诗》《全宋诗》中所有提到“江湖”的诗人按创作数量排序,发现唐代共有93人、宋代588人,综合考虑唐宋“江湖”诗歌创作数量和占比,排名前20的诗人及创作情况如表1所示。

[22]

表1 《全唐诗》与《全宋诗》中提到“江湖”的诗人占比排名

由表1可知,唐代诗人言及“江湖”占比较高的诗人有杜甫、戴叔伦、赵嘏、罗邺、李频、张九龄、张乔、储光羲、李中、杜牧等。其中,杜甫无论占比还是数量都位居榜首。杜甫的江湖诗研究,前人已有成果,如吕勤刚、郭艺丁《从杜诗中的“江湖”看杜甫思想性格的矛盾性》、董新宁《杜甫的“江湖”》。

[23]

丁启阵在《中国古代诗歌中“江湖”概念的嬗变》一文中统计出杜甫“江湖”诗中只有6次使用了“江河湖泊”之义,其余均为“隐居场所”。在这些诗中,使用“有江、湖的四方各地”含义时杜甫往往习用“江湖客”,将自己看作漂浮在江湖上的客寄他乡之人,抒写暮年飘零之感,笔调沉郁悲凉,如“十载江湖客,茫茫迟暮心”(《凭孟仓曹将书觅土娄旧庄》)、“自古江湖客,冥心若死灰”(《秋日荆南述怀三十韵》)、“皓首江湖客,钩帘独未眠”(《舟月对驿近寺》)等。而表示闲适隐逸之情时,杜甫偏爱使用“江湖兴”,如“早春重引江湖兴,直道无忧行路难”(《人日两篇》)、“坐对秦山晚,江湖兴颇随”(《陪郑广文游何将军山林十首》之八)等。

白居易虽占比位居第20,但“江湖”诗歌绝对数量较高,为19首,其中,使用“江河、湖泊”“有江、湖的四方各地”含义的共8首,使用“隐居之地”虚指含义的共11首。表达地理概念时,白居易所言的“江湖”乃表达泛舟湖上的潇洒,如“虽未脱簪组,且来泛江湖”(《马上作》);不以“江湖”为意的自若,如“诚知厌朝市,何必忆江湖。能来小涧上,一听潺湲无”(《闲居偶吟招郑庶子皇甫郎中》);表达归隐之意时,与儒家“穷则独善其身,达则兼济天下”旨意趋同,如“通乃朝廷来,穷即江湖去”(《读谢灵运诗》),或表达对归隐生活的向往,如“明年身若健,便拟江湖去”(《村中留李三固言宿》)、“只拟江湖上,吟哦过一生”(《诗解》)等。

戴叔伦与杜牧言及“江湖”的诗各有7首,戴诗7首均为寄赠送别语境,其中2首表示归隐——“云雨恩难报,江湖意已终”(《将游东都留别包谏议》)、“去往俱难说,江湖正渺然”(《逢友生言怀》),其余皆用本义或泛指义,如“京洛风尘久,江湖音信稀”(《送郭太祝中孚归江东》)、“闽海风尘鸣戍鼓,江湖烟雨暗渔蓑”(《寄万德躬故居》)、“日向江湖老,此心谁为论”(《古意寄呈王侍郎》)等。杜牧的7首江湖诗中有3首表示归隐,其余均为泛指义。杜牧诗往往与时间名词搭配使用,如“自说江湖不归事,阻风中酒过年年”(《郑瓘协律》)、“潇洒江湖十过秋,酒杯无日不淹留”(《自宣城赴官上京》)、“江湖醉渡十年春,牛渚山边六问津”(《和州绝句》)等。

只以占比作为考量因素,则赵嘏、罗邺、李频、张九龄、张乔、储光羲、李中等7人“江湖”诗占比较高,以晚唐诗人为多,几人使用含义不一。赵嘏的6首诗歌使用“四方各地、山林草野”义与“隐居之地、归隐之意”义各半。有趣的是,即便诗中“江湖”用前义,但整首诗仍是表达若有似无、聊以自慰的归隐意向,体现了诗人仕途不顺的矛盾心理,如“京洛衣尘在,江湖酒病深。何须觅陶令,乘醉自横琴”(《经无锡县醉后吟》)。罗邺的3首诗则全用“四方各地、山林草野”之意,表达自己累举不第、漂滞江湖的凄凉之感,如“四十年来诗酒徒,一生缘兴滞江湖”(《自遣》)。李频的4首诗均为交游之作,表达归隐与四方之意,如“江湖终一日,拜别便东行”(《长安书事寄所知》)、“归意随流水,江湖共在东”(《送友人下第归越》)。张九龄的4首诗中有2首使用“隐居之地、归隐之意”的“江湖”义,其余使用泛指义。晚唐“咸通十哲”之一的张乔,3首诗中有2首使用“江河、湖泊”的本义,描摹自然山水。储光羲的4首“江湖”诗中有2首使用“江河、湖泊”本义,如“萧条风雨散,窅霭江湖昏”(《舟中别武金坛》)。李中的5首诗中有4首使用“隐居之地、归隐之意”,其“江湖”常与“鸥鹭”意象搭配,象征自由与隐居,如“偏称江湖景,不妨鸥鹭飞。最怜为瑞处,南亩稻苗肥”(《秋雨》)、“年来养鸥鹭,梦不去江湖”(《题徐五教池亭》)。

宋代诗中言及“江湖”占比较高的前10位诗人分别是严羽、乐雷发、苏过、吴惟信、章甫、叶茵、杨时、孔武仲、吴则礼、许景衡,两宋诗人数量各半。南宋诗人严羽的“江湖”诗基调悲凉,11首诗全用“四方各地、山林草野”之意,表达漂泊不定之感,这可能与诗人终身未仕、避乱隐居的人生经历有关。乐雷发的11首“江湖”诗中有8首使用“四方各地、山林草野”之意,则多与“岁晚”“尘”等词语搭配使用,如“岁晚江湖载酒行”(《送李公洛游临武》)、“尘满湘翁薜荔衣,江湖岁晚鬓成丝”(《桂林岁晚忆钟尚书》)。南宋后期诗人吴惟信有11首诗中写及“江湖”,“江湖”在他的笔下是令他魂牵梦绕的疏阔之地,如“魂梦江湖阔”(《赠天台项方城》与《寄范文子》)、“雨声入梦江湖阔”(《寄远·其三》)、“一帘春雨梦江湖”(《寿吴平江》)等。章甫在16首“江湖”诗中多表达流落未归的惆怅,使用“四方各地、山林草野”的在野之意,如“我是江湖未归客”(《简李牧之》)、“江湖流落我常贫”(《予归自都梁魏子深来自滁州坐闲酌酒》)等。叶茵的16首“江湖”诗,多萧散自适的隐居之乐,表达了诗人淡泊名利的人生旨趣,如“江湖萧散乐平生”(《吴江三高祠·陆龟蒙》)、“元是江湖萧散客”(《参选有感》)、“适意在江湖”(《道院》)。

北宋诗人苏轼之子苏过共有17首“江湖”诗,苏过的“江湖”是辗转漂泊、身在其中的“江湖”,他在诗中常自称“江湖人”,如“念我江湖人,久负渔樵约”(《子庄约况之游西溪不至任有诗次其韵》)、“我本江湖人,久负云水役”(《访江令德修置酒泛舟》)等。杨时、孔武仲、吴则礼、许景衡分别居于“江湖”诗创作占比排行的第7至10名。杨时一生仕途顺畅、学识渊博,他笔下的“江湖”是实指的“江湖”,目之所及,触手成诗,如“江湖晚烟幂”(《哀鸿》)、“万顷江湖远”(《泛江至土坊》),也是闲暇时偶发的渔隐之思,但相比其他诗人,渴盼之情显然不够热烈,如“飘然自得江湖趣,陡起归与万里心”(《颍昌西湖泛舟·其二》)。孔武仲的江湖诗有28首之多,数量为占比前10名之首,仕与隐一直是他心中矛盾的点,他笔下的“江湖”较之他人增加了几分无奈,如“江湖不得长耕钓”(《题光山驿壁》)、“江湖未有归耕处”(《次韵瀛倅邓慎思见寄》)、“厌逐京师车马尘,乞为林下水边人。江湖入梦归心壮,道路生辉使节新”(《送祠部刘仪文知颍州》)等。吴则礼的14首“江湖”诗则多作于暮年,毫不避讳衰老迹象的书写,如“送眺吴楚迥,遐想江湖多。情亲故人健,齿脱老语讹”(《泗州南山赠吕少冯》)、“平生客江湖,半世狎烟浪”(《朱泾寺》)、“白发南徐羁旅臣,江湖几载捐冠巾”(《江边简新之》)、“向老江湖双病眼,此身天地一浮鸥”(《寄魏道辅》)。许景衡有21首“江湖”诗,诗中“江湖”季节关联性较强,常在秋日,如“幡然忽忆江湖秋”(《静堂为弼上人题》)、“岂识万里江湖秋”(《赵持志出先公文炳所藏芦雁》)、“乞与江湖万里秋”(《次江文韵·其一》)、“江湖独转蓬,……涕泪落秋风”(《姨母薛夫人挽词》)。

北宋诗人刘敞的江湖诗绝对数量高达60首,诗中表达隐居之意的有35首,使用“江河、湖泊”本义17首,“四方各地、山林草野”泛指义8首。南宋诗人戴复古“江湖”诗作37首,作为江湖诗派诗人,与其他诗人相比,戴复古笔下的“江湖”几无对隐逸闲适的向往,更多的是被动流落、滞留的疲倦、落魄和寂寞,如“淫滞江湖久”(《春日》)、“江湖倦游客”(《代书寄韩履善右司赵庶可寺簿》其二)、“一生飘泊老江湖”(《再赋惜别呈李实夫运使》)、“落魄江湖四十年”(《镇江别总领吴道夫侍郎时愚子琦来迎侍朝夕催归甚切》)、“江湖久客若无家”(《衡阳度岁》)等。

由上分析可知,唐宋写及“江湖”较多的诗人中,盛唐诗人杜甫、白居易更多使用隐居义(占二人“江湖”诗比例分别约为82%和58%),张九龄、储光羲使用隐居义与“江河、湖泊”本义各占一半;中唐诗人戴叔伦使用“江湖”多层含义;晚唐诗人杜牧、赵嘏、罗邺、李频、张乔、李中等人的“江湖”诗均使用隐居与四方义。入宋后,诗人多在诗中广泛使用“江湖”的实指义、泛指义和虚指义,且诗人书写“江湖”常有强烈的时序与年龄意识,如“岁晚”“秋”“暮”“老”等。

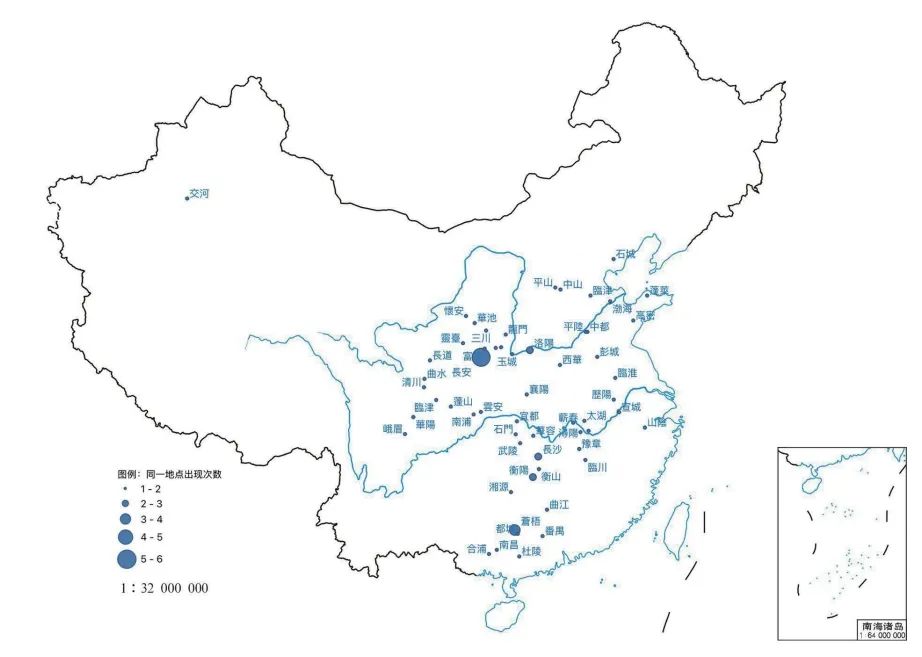

图3 《全唐诗》中与“江湖”共现的地点分布图

[24]

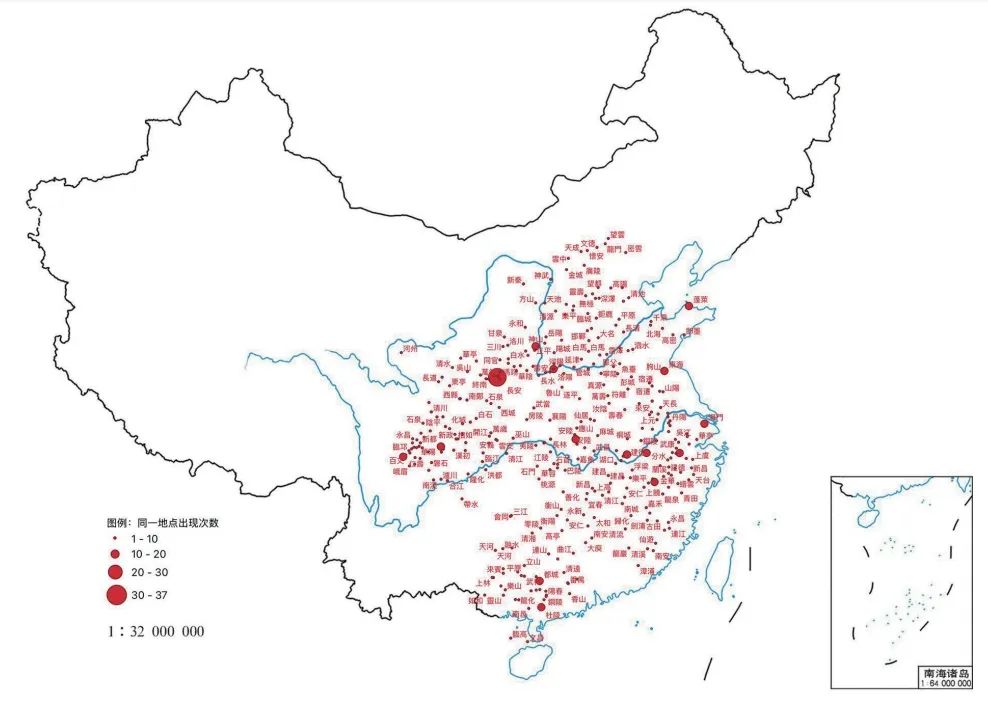

图4 《全宋诗》中与“江湖”共现的地点分布图

空间维度是文学作品的重要表现形式之一。如前所述,“江湖”在唐宋诗中具有强烈的空间指向,作为创作主体的诗人与构成文本指向的外部空间之间具有建构与被建构的关系。同时,二者与文本内部主题之间形成强烈的三元互动关系,这种三元互动关系根植于文本空间指向的特定文化意义。首先,创作主体是诗歌创作的核心。诗人通过自身经验和思考在选择文本空间指向时,受到文本主题的制约,如送别诗中的空间需考虑当下所处地理空间的实际义和想象空间的隐喻义。同时,文本的空间指向也能够为诗歌的主题表达和诗人的情感诉求提供更加广阔和具象的表现形式。其次,文本内部主题是文本内容的中心,诗人通过对文本内部主题的刻画和展示,丰富了文本外部地理空间指向的含义。文本创作主体、文本外部空间与文本内部主题,三者相互影响、相互支撑,共同构成了地域诗歌文本的创作过程。

为探究唐宋“江湖”诗歌的空间指向与相应的地域书写特色,需将“江湖”诗中出现的地点进行自动提取

[25]

和人工筛选,再导入QGIS软件实现可视化呈现并进行统计分析。其结果如图3、图4所示。

《全唐诗》中与“江湖”共现最多的地点集中在:江南道(隶属地点出现21次)、岭南道(12次)、关内道(12次)、河北道(11次)、山南道(11次)等处。《全宋诗》中与“江湖”共现最多的地点集中在:永兴路(隶属地点出现73次)、荆湖北路(62次)、两浙东路(49次)、峡路(43次)、广南西路(42次)等处。

“江南道”辖区广阔,“江南”的概念形成于唐代,周振鹤在《释江南》中指出:“较确切的江南概念到唐代才最终形成……从东汉到唐代,江南也可用来泛指江淮以南和江汉以南地区。不但如此,自唐代以后,位于江北的扬州始终被当成江南来看待。”

[26]

江南经济富庶,韩愈曾言:“当今赋出于天下,江南居十九。”

[27]

与此同时,江南水运交通发达,据学者考证,唐代曾经对江淮之间的运河进行过八次整修与维护。

[28]

得天独厚的经济、交通优势,有力促进了江南文化交流,使得“当时江南在文化上也隐隐然成为天下的轴心”。

[29]

杜甫、白居易是唐代“江湖”诗中写及“江南道”最多的诗人,但二人在表现主题和手法等方面存在差异。总体来看,杜甫的6首诗歌表达了离别、哀悼、感慨等较为深沉和浓厚的情感主题,白居易的3首诗歌则更多体现了对生活境遇、自然现象的关注。具体来说,杜甫的诗歌中涉及战争、社会动荡和民生疾苦等严肃的主题,如《惜别行送刘仆射判官》《哭韦大夫之晋》,白居易的诗歌则更注重描绘闲适的生活场景和个人情感,如《和微之诗二十三首·和三月三十日四十韵》《霖雨苦多江湖暴涨块然独望因题北亭》。在这些诗歌中,江南的地点和“江湖”的隐喻往往成为诗人抒写离别、思念、游历等主题的重要载体,表达他们对人生和友情的感慨以及对社会和政治的关切。

宋代的“两浙东路”位于唐代“江南道”辖制范围。其中,山阴、会稽、上虞、龙泉、金华等地名出现次数较多,往往表达诗人想要归隐的意愿,如释绍嵩“年来频作江湖梦,须向山阴上小舟”(《放舟戏书·其二》)、苏轼“已分江湖送此生,会稽行复得岑成”(《余旧在钱塘伯固开西湖今方请越戏谓伯固可复来开镜湖伯固有诗因次韵》)、陆游“龙泉本约同归隐,肯为春耕欲换牛”(《开岁颇思江湖游适》)、刘敞“金华神仙境,山川天下无。……我辱廷中臣,一麾寄江湖”(《答徐无逸秀才寄示新文》)等。

岭南地处偏远,生存条件恶劣,历来为朝廷官员的贬谪之地。“唐代岭南自始至终都是流人和左降官最为集中、也是最有代表性的地区。”

[30]

然而,与贬谪的悲观情绪相反,唐代“江湖”诗歌里的“岭南”书写多与赞誉之辞有关,如权德舆《奉和许阁老酬淮南崔十七端公见寄》:“远猷来象魏,霈泽过番禺。……子将陪禁掖,亭伯限江湖。”此诗以魏国和番禺为象征,强调了诗人抱负和影响力流播甚远。

宋代的“广南西路”与唐代岭南有较大范围重合,诗歌多涉及个人浮沉与国家命运等主题,如李纲“海峤无春色,江湖有战声”(《清明日得家书四首·其二》)、方回“忆我幼时事,南归自番禺。三边已𭱊洞,内郡犹无虞。……朝廷易楮币,百姓骈叹吁。物价渐踊贵,饥剽多流俘。我家众长上,生近乾淳初。曰此风俗降,岁岁有不如。老者迁化去,少者分驰驱。生理益艰窘,口腹各自图。书囊裹笔砚,扁舟落江湖”(《忆我二首各三十韵·其一》),再如李廌“河朔皆朝虏,平原独挺身。蜡书通帝所,羽檄论邦邻。许国心无二,孤军气复振。弟兄同义烈,生死剧酸辛。已怪酬庸薄,那闻左降频。江湖销岁月,省闼牾经纶”(《颜鲁公祠堂诗》)。

唐代写及关内道的“江湖”诗歌以长安为多。长安是唐代都城,象征繁华与忙碌;与之相反,江湖则代表着自由的生活方式和远离世俗的愿望。二者高频共现,表现了诗人入世与出世的矛盾心理,如元稹“长安隘朝市,百道走埃尘。……爱君直如发,忽念江湖人”(《酬乐天登乐游园见忆》);或表达诗人远离长安的失意,如杜牧“惆怅江湖钓竿手,却遮西日向长安”(《途中一绝》)、孟郊“长安日下影,又落江湖中”(《失意归吴因寄东台刘复侍御》)。

“长安”在《全宋诗》中与“江湖”共现次数多达37次,宋时隶属永兴路。与《全唐诗》中多表达矛盾和失意不同,这里的“长安”往往借以抒发适意之怀,如苏轼“忆昔江湖一钓舟,无数云山供点笔。……凭君寄谢江南叟,念我空见长安日”(《次前韵送程六表弟》)、“月明写照寺林幽,最是江湖入念头。……封事未投圣主意,长安此夕亦多愁”(《宿资福院》)、黄文雷“长安城中鬼笑人,水底纸钱能不朽。……金凫银雁满江湖,神光夜夜开黄垆”(《长歌行》)、范成大“谁教书剑走长安,荻月霜枫等闲度。……因君赋里说江湖,破帽蹇驴明亦去”(《倪文举奉常将归东林出示绮川西溪二赋辄赋长句为谢且以赠行》)、刘宰“长安未必胜江湖,盖世功名徯大儒”《书汤兄诗卷后并呈丹阳大夫三首·其三》、郑猷“莫道长安天样远,长安自不厌江湖”(《咏王子安应试新亭二诗·其一》)等。

综上可知,《全宋诗》中与“江湖”共现最多的几处地点,除荆湖北路外,与《全唐诗》多有重叠,但因创作主体的不同,具有相同外部空间指向的文本往往表达不同的内部主题:指向江南空间的“江湖”诗里,唐代诗人更多地表现出对入世的关切,而宋代诗人往往表达出世隐居的意愿;指向岭南空间时,唐人并不着意贬谪,而宋人则多借以表达不幸的人生遭际;指向长安时,唐代诗人往往表达仕与隐的矛盾心态,而宋代诗人在“江湖”与“长安”的两相抉择中更显旷达。

如上所述,综观唐宋“江湖”诗,二者在创作的语用场景、几处具体的空间指向上均有相似之处,但通过比较可知,二者仍有差异。入宋后,“江湖”一词的使用含义更为广泛,所涉地点受诗歌数量影响呈数倍增长,指向空间更为辽阔,出现了新的书写高峰——“荆湖北路”地点数量位居第二,且时间和空间意识更加强化,仕与隐的矛盾心态较之唐人得到了一定程度的缓解。

An Exploration of the Writing of “Jianghu” in Tang and Song

Poems Based on Digital Humanities Approach

Han Yufeng

Abstract:

In ancient Chinese texts, the term “Jianghu” has evolved from a literal reference to rivers and lakes to a general reference to the four directions, mountains, forests, and wilderness, and then to an imaginary reference to a place of seclusion and reclusion. Taking the evolution of the lexical meaning of “Jianghu” as the starting point, we examine the differences in the usage of “Jianghu” between poets of the Tang and Song dynasties. By constructing a matrix of the co-occurrence of the term “Jianghu” in the

Quan Tang shi

and

Quan Song shi

, we find that the poems of “Jianghu” in the Tang and Song Dynasties are mostly related to the context of farewell and relegation. Compared with the Tang, the poems of “Jianghu” in the Song Dynasty have a stronger sense of time and place. Among the poets who spoke more about “Jianghu” in the Tang and Song dynasties, Du Fu and Bai Juyi in the Tang dynasty preferred the meaning of “seclusion”, while poets in the Song dynasty widely used the multi-layered meaning of “Jianghu”. The poems of both dynasties mostly refer to the regions of Jiangnan, Lingnan, Changan and so on.However, texts containing the same locations often express different themes in Tang and Song poems.

Keywords:

Quan Tang shi;Quan Song shi

; Jianghu; Digital Humanities

清华大学中国语言文学系刘石教授、李飞跃教授对本文进行了细致的指导和审阅,赵薇老师、外审专家和黄鹏程老师提出了宝贵的修改意见,在此一并致以谢忱。

[1]丁启阵:《中国古代诗歌中“江湖”概念的嬗变》,《中国典籍与文化》2002年第3期。

[2]赵晓鹏、李安纲编著:《文始经》,北京:中国社会出版社,1999年,第20页。按,《关尹子》一书是否伪作自南宋陈振孙发难,后世聚讼纷纭,辩论过程可参见张丽娟:《以清为贵的文化哲学——〈关尹子〉及其注疏研究》,北京:人民出版社,2014年。本文取詹石窗《〈关尹子〉真伪问题与文学价值考论》(见《太原学院学报(社会科学版)》2021年第6期)一文结论,詹通过考察《关尹子》一书更名为《文始真经》的过程,认为“《关尹子》也属于秘传文本之一”,“认定《关尹子》是古老传本者也是言之凿凿的”。

[3]王先谦撰,沈啸寰点校:《庄子集解》卷2,北京:中华书局,1987年,第58页。

[4]吴毓江撰,孙启治点校:《墨子校注》卷5,北京:中华书局,2006年,第204页。

[5]吕不韦编,许维遹集释,梁运华整理:《吕氏春秋集释》卷5,北京:中华书局,2009年,第126页。

[6]司马迁撰,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义,中华书局编辑部点校:《史记》卷129,北京:中华书局,1982年,第3267页。

[7]《史记》卷2,第58、59页。

[8]班固撰,颜师古注,中华书局编辑部点校:《汉书》卷34,北京:中华书局,1962年,第1894页。

[9]《汉书》卷12,第354页。

[10]袁宏撰,张烈点校:《后汉纪》卷27,北京:中华书局,2002年,第527页。

[11]陶渊明撰,袁行霈笺注:《陶渊明集笺注》卷2,北京:中华书局,2003年,第155页。

[12]钟离权著,吕洞宾传,曹志清等点校:《灵宝毕法》,太原:山西人民出版社,1990年,第27页。

[13]萧子显撰,中华书局编辑部点校:《南齐书》卷54,北京:中华书局,1972年,第925页。

[14]庾信撰,倪璠注,许逸民点校:《庾子山集注》卷3,北京:中华书局,1980年,第266页。

[15]如有足够数据支撑,分析这些词语表述隐逸含义的历代使用频率和变化趋势,详细划分出同一含义的不同表述(如“桃源”亦可称作“武陵”)及同一表述的不同含义(如“渔父”有时亦只作本义),便可从时代方面给予新的解释,亦不失为一条新的研究路径。

[16]内山精也:《庙堂与江湖——宋代诗学的空间》,朱刚等译,上海:复旦大学出版社,2017年,第76页。

[17]内山精也:《庙堂与江湖——宋代诗学的空间》,第82、102页。

[18]此处采用词语共现方法基于语言学家Firth在1950年代提出著名理论“一个词语观其伴而知其意”(You shall know a word by the company it keeps),意即:上下文相似的词,往往意义也相近。详见John R. Firth, “A Synopsis of Linguistic Theory, 1930–1955,”Studies in Linguistic Analysis, Oxford: Basil Blackwell, 1962, pp. 1-32。

[19]此图节点颜色代表与“江湖”一词共现的词语的权重值,为方便观察,《全唐诗》中权重值为10以上的取蓝色系、6—9取橙色系、5以下取灰色系;《全宋诗》中权重值为90以上的取蓝色系、70—90取紫色系、50—70取橙色系、30—50取灰色系。此图中边的粗细代表唐或宋“江湖”诗中所有词语的共现权重大小。