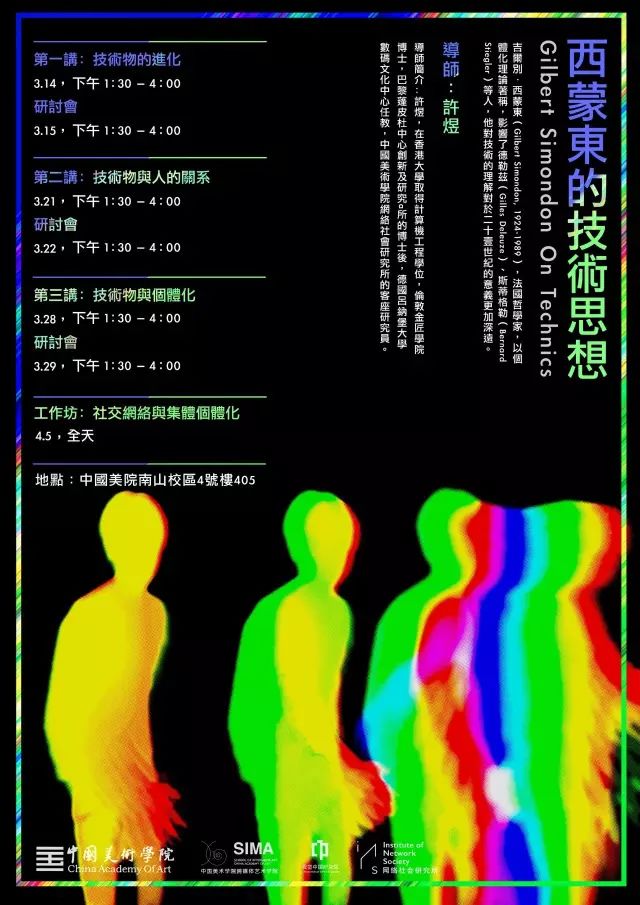

讲座主题:

西蒙东的技术思想

主讲人

:

许煜

(中国美术学院网络社会研究所客座研究员)

主办单位

:

中国美术学院跨媒体艺术学院

网络社会研究所

中国美术学院视觉中国研究院

时间

:

2017年3月14日(周二)—4月5日(周三)

地点

:

中国美术学院(南山校区)四号楼405

课程安排

第一讲:技术物的进化

时间:3月14日 (周二)下午 1:30 - 4:00

研讨会:3月15日(周三)

下午 1:30 - 4:00

第二讲:技术物与人的关系

时间:3月21日 (周二)

下午 1:30 - 4:00

研讨会:3月22日 (周三)

下午 1:30 - 4:00

第三讲:技术物与个体化

时间:3月28日(周二) 下午 1:30 - 4:00

研讨会:3月29日(周三) 下午 1:30 - 4:00

工作坊:社交网络与集体个体化

4月5日(周三) 全天

课程简介

课程将深入地探讨西蒙东的技术思想,中心问题包括﹕ 如果从十八世纪以来,技术和文化之间一直处于敌对的关系,如果资本主义造成的不只是人的异化而且是技术物件的异化,我们应该如何从技术的角度去解决这些问题? 如果工业技术中,技术物件的个化(individulisation)取代了人作为技术个体(individu technique)的位置,这对于个体化(individuation)会造成甚么影响?在甚么情况之下会造成去个体化(disindividuation)呢?在对于技术发展过程的回应中,艺术思想和哲学思想的关系是怎样的呢?在讨探这些问题的同时,我们将当前的数码媒体以及艺术创作重置于技术物以及个体化的框架来思考。

课程包括三场讲座以及三次的讨论会,在讨论会中导师会跟同学细读西蒙东以及有关西蒙东的文章(报名者将收到读本)。课程将以两天的工作坊结束,到时将邀来工程师、艺术家、哲学家和参与者一起讨论和发展针对集体个体化在数码时间的实践。

讲者简介

许煜(Yuk Hui),先于香港大学取得计算机工程学位,后在法国哲学家贝尔纳‧斯蒂格勒的指导下在伦敦金匠学院完成博士论文。继巴黎庞比度中心创新及研究所的博士后研究之后,他现在德国吕纳堡大学数码文化中心从事研究,并在该校的哲学研究所任教,他也是法国西蒙东国际研究中心的研究员,中国美术学院网络社会研究所的客座研究员。许氏在国际期刊如《Research in Phenomenology》、 《Cahiers Simondon》、《Metaphilosophy》、《Angelaki》、《Jahrbuchfür Technikphilosophie》、《Implications Philosophiques》等发表多篇关于西蒙东、海德格尔、谢林与技术哲学的论文,他出版有专着《On the Existence of Digital Objects》(University ofMinnesota Press, 2016 )、《The Question ConcerningTechnology in China. An Essay in Cosmotechnics》(Urbanomic,2017),编有《30 Years after les immatériaux:Art, Science and Theory》(Meson Press, 2015),并翻译多部学术著作,其中包括将出版的《论技术物的存在方式》(南京大学出版社,2018)。

中国美术学院网络社会研究所客座研究员许煜老师将于

2017年3月14日-4月5日

开设关于西蒙东的技术思想的课程,课程报名链接

http://cn.mikecrm.com/P5qqJ9U(

点击左下角阅读原文

)

,报名后获取课程阅读材料。本文为课程导师许煜翻译的西蒙东重要著作《论技术物件的存在方式(

Du mode d’existence des objets techniques

)》的导论,作为课前热身。

《论技术物的存在方式》导论

文 / 吉尔别‧西蒙东

译 / 许煜

吉尔别‧西蒙东(Gilbert Simondon, 1924-1989),一位在上世纪一直默默无闻的法国哲学家其实影响了很多与他当代的哲学家,最显着的是吉尔‧德勒兹(Gilles Deleuze),在后者的几乎所有书中我们都可以找到西蒙东的思想的痕迹,特别是在《差异与重覆》中,西蒙东个体化的概念成为了德勒兹用来批判亚里士多德、康德等的武器。西蒙东,同时也深远地影向了当代哲学家贝尔纳‧斯蒂格勒(Bernard Stiegler),后者揉合了西蒙东的个体化理论和弗洛伊德的心理分析来分析资本主义的危机。西蒙东的两部论文﹕主论文《在形式以及资讯的概念下重思个体化》(

L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information

),副论文《论技术物的存在方式》(

Du mode d’existence des objets techniques

)虽然写于上世纪五十年代,但他的哲学思想的深刻性以及对技术的理解对于二十一世纪的意义更深远。

这个研究的目的是要有意识地理解技术物的意义。文化被建构成为对抗技术的系统;而且,这种对抗也表现为人类的对抗,因为它以为技术物并不包含任何人类现实。我们想要展示的是,文化忽视了技术现实中的人类现实,而如果文化想要扮演它完整的角色,它必须以知识以及价值的形式来将技术物包含在它內里。要对技术物件的存在模式有有意识的理解,我们必须通过哲学思想来实现它。哲学思想在这个过程中的责任,如同它在废除奴隶以及肯定人的价值中所担当的角色。

文化以及技术的对立,人与机器的对立不但错误而且没有根据;它只是延续了无知以及怨恨。它遮掩了简单的人类中心主义背后,一个包含了人类努力以及自然力量的丰富现实,这个现实构成了技术物的世界,它们是自然和人类的中介。

文化对技术物件的态度,便好像一种原始的仇外。它对于机器的厌新守旧以及对外来现实的拒绝有同份量的仇恨。然而,这个外来者仍是人类,完整的文化必须将其当人类看待。同理,机器是外来者;这个外来者里面包含着的是人性,就算是被轻视、物质化、奴役化,它仍然是人性。当代世界异化的最主要原因是不了解机器,异化并不是由机器引起,而是因为对于它的原理以及本质缺乏理解,以为它在世界中无关紧要,在人类的各种价值以及文化中不占任何位置。

文化失去了平衡,因为它承认某些物件,例如美学的物件,文化在意义的世界里赋予了它们市民权利,然而它压抑了其他的物件,特别是技术物,好像它们的世界是缺乏结构的,没有意义,而只有用途,只有某种功能。面对不完整的文化捍卫性的否认,那些承认技术物以及感知它们的意义的人,想要为它们辩护,在美学物件以及神圣物件的范围外为它们找到价值。一种无节制的技术主义出现了,它只是一种机器的偶像崇拜,而这种偶像崇拜也成为了认同的方法,一种对无条件的权力的技术官僚式的憧憬也产生了。 对于力量的欲望将机器尊为至高无上的力量,同时将它变成现代的春药。想要统治与自己相似的人类创造了人形机器人。他在机器人跟前认输,并且授予它以人性。他想要制造可以思考的机器,梦想制造有欲望的机器,活的机器,然后就可以躲在它后面没有忧虑,也不会有危险,不感到脆弱,间接地靠它取得了胜利。然而,在这个情况下,根据这种想像,机器变成了人的替身﹕机器人,它失去了内在性,很明显而且无可避免地代表着一种纯粹神秘和想像的存在。

我们想要精确地指出机器人并不存在,它不是机器,就好像雕塑不是活人一样,而只是想像,纯属虚构以及幻想出来的产物。然而,在今天的文化里,机器这个概念很大部份地包含了机器人这个神话式的象征。一个有教养的人,当他在谈论画布上的物件以及人物时,不容许自己将这些物件当成为真实,拥有内在性,拥有好或者坏的意志。但当他在谈论机器的威胁时,就好像这些物件既有灵魂又有分隔的、独立的存在,后者让它们可以产生感情以及企图来对抗人类。

文化对技术物有两种矛盾的态度﹕一方面,当它们是纯粹的物质的集合,缺乏意义,只是一种使用。另一方面,它视这些物件为机器人,它们对人类满怀敌意,或者构成为一种持续的侵犯以及反动的危险。它认为第一种特征是可取的,于是想杜绝第二种特征,并让机器为人类服务,相信只要将它们简化为奴隶便可以找到有效的途径来防止它们的叛乱。事实上,文化所拥有的这种矛盾来对于自动化的一种含糊的想法,而当中包含着一种错误的逻辑。机器的崇拜者普遍地视机器的完美程度跟自动化的程度为正比。他们无视经验并且以为,只能增强以及完善自动化,人们便可以团结以及连结所有的机器,构成一个所有机器的机器。

而事实上,自动化主义(automatisme)的技术完美度相当低。为了要达到自动化,难免要牺牲某些功能,以及某种使用。自动化主义,以及在工业上所谓的自动化,在经济上以及社会上的显著性要比在技术上的高。机器真正的完美性,我们可以说是技术性(technicité)程度的提高;它相应的并不是自动性的提高,而是相反,由一种不确定性边缘(marge d’indétermination)來界定。这边缘赋予了机器对外来的资讯的敏感力。技术组合(ensemble technique)的实现,关键在于机器对资讯的敏感性,更甚于自动性的提高。纯自动化的机器,因为功能一早预定,趋于完全封闭,所以只能提供简单的产出。而拥有高技术性的机器,我们可称之为开放机器(machine ouverte),开放机器的组合视人为恒常的操作者,好像机器之间的传话人一样。人远非奴隶的监视者,而是技术物件社会的恒常组织者,就好像音乐家们和指挥一样。指挥之所以能带领音乐家们,是因为他跟他们一起,一样富有感情地演奏乐曲;他令他们放慢或加速,但也被后者缓和或催促;事实上通过他,整个乐团的音乐家彼此之间催促或缓慢,他对于每个音乐家来说是乐队存在的运动以及现实的形式;他是所有人之间的传话者。所以,人是团绕着他的机器的恒常的协调者以及发明者。他存在于跟他合作的机器之间。

人在机器之间的存在是一种持续的发明。处于机器之间的是人类的现实,根据前者功能的结构而发展以及结晶的人类姿势。这些结构在操作的过程中需要支架,而最高的完美度与最大的开放度,与功能的最大自由度重合。现代的计算机并不是纯自动机;它们是技术性的存在,除了加法的自动化(或者由基本触发机(basculeurs)做决定),还拥有线路整流的大量可能性,后者容许通过限制它的不确定性边缘来编排机器的功能。有赖于基本的不确定性边缘,这个机器可以计算三次根,或者翻译由词和短语组成的简单文章。

通过不确定性的边缘,而不是自动化,机器可以被逻辑性地组合,通过人作为协调者来进行机器之间资讯的交换。甚至当资讯的交流是直接在机器间进行时(就好像振荡器之间由脉冲来同步化一样),而需要人的参与来调整不确定性边缘,来优化资讯的交换。然而,我们可以自问,有甚么人可以了解技术现实,并将其引介到文化里?对于那些因为工作而要整天面对一特定机器以及重覆同一姿势的人来说,这是很难的;使用的关系并不一定能带来这种了解,因为他刻版式的习惯的重覆模糊了结构的认知以及功能的认知。对拥有机器或者资产关系的企业的管理知识,在了解这一点上并不比工人好多少﹕它制造了对于机器的抽象观点,例如价钱以及功效,而不关心机器內里的东西。而科学知识,通常只看到了机器操作的理论法则,而不关心它技术的层面。能有这种了解的可能是工程师,他就好像是机器的社会学家以及心理学家一样,生活在由他负责以及发明的这些技术存在之间。

对于技术现实意义的真正了解对应着一种技术开放的多样性。这是绝对的,因为一个技术组合就算规模不大,它所包含的机器的操作原则对应着非常不同的科学领域。技术的专门化,也关系着技术物件外部的东西(公共关系、商业形式),而不只是在技术物件内部的功能模式(schèmes de fonctionnement);是技术外部所限定的专门化,造成了那些有教养的人对于技术人员的偏见,并且觉得自己很不同﹕这涉及的是一种意图、目的的狭窄性,而不是资讯或者技术自觉的狭窄性。在我们今天,很少机器不是机械的、热机的或电动的。如果要再次带给文化它所丢失的真正普遍的特征,我们必须让它再次获得对于机器的理解,包括机器之间相互关系,机器与人之间关系,以及这些关系的价值。要获得这种了解,我们除了需要心理学家、社会学家,还需要技术学家(technologue)或者机械学家(mécanologue)。另外,因果和调节的基本模式(它们构成科技的基本公理),必须成为普遍性教学,就好像文艺科目一样。技术基础知识的教育必须跟科学教育处于同一平面;它跟艺术实践一样不会引起大众的兴趣,在实践应用上跟理论物理一样重要;它可以达到同样程度的抽象化与象征化。一个小孩必须了解自我调节或者正回馈是甚么,就好像他熟悉数学公理一样。

这种文化的改革,来自扩大,而不是毁灭;它可以重新赋予文化所丢失的真正的调节力量。文化在涵义、表达方式、证明以及形式的基础上建立,并且经由它们获得了调节性的沟通;文化来自群体的生活,它通过建立规范与模式(schème),维持了那些确保操控功能的人的姿势。然而,在技术的大发展之前,文化以模式、象征、质量、类比的方式,吸收了主要的技术,生活的体验由此而生。相反,当前的文化是古老的文化,将几百年前的手工以及农业技术作为动态的模式(schèmes dynamiques)吸收起来。

这些模式作为群体以及其首领的中间人,因为与技术的不协调,而造成了一种根本性的扭曲。权力变成了文学、意见,基于真实性以及修辞的辩护。主导性的功能都是错误的,因为在被治理的现实以及治理者之间的关系不再有足够规约(code)﹕被治理的现实包含了人和机器;规约只是基于工作者对工具的体验,这种体验脆弱而且朦胧,因为那些拥护这规约的,不会像辛辛纳图斯(Cincinnatus)一样可以松开手上的犁(译注﹕离开农庄保卫罗马)。象征衰退为简单的短语,真实缺席。在被治理的真实的组合以及权威的功能之间,一种循环性的因果关系无法建立﹕资讯(information)毫无作用,因为象征必须传播的资讯,旧的规约已变得不足。人与机器之间即时的、以及相关的存在的资讯的表逹,必须将机器的操作模式及其所蕴含的价值考虑在内。文化必须重新变成普遍或一般(générale),当前它是过于专门化而導致贫瘠。文化的这种延伸,消除了异化其中的一个主要来源,重新建立了可调节的资讯,它拥有一种政治以及社会的价值﹕它让人根据他周遭的现实去思考自身的存在以及处境。文化的扩大以及深化的工作同时也是哲学性的,因为它批判某些神话以及刻版印象,例如为懒堕的人类服务的机器人,或者完美的自动机。为了达到这种了解,我们可以尝试在技术物件內里来定义它,论证它不只是纯綷的工具,例如理解技术物怎样通过具体化(concrétisation)以及功能的复因决定(surdétermination)过程,来获得了进化的稳定。这种生成(genèse)的模态容许理解技术物件的三种层次,以及它们非辩证性的时间性协调﹕成分(élément)、个体(individu)、组合(ensemble)。

当我们将技术物定义为生成过程,那么我们就可能研究技术物以及其它现实,特别是成人和小孩的关系。最后,作为价值判断的物件,根据成分、个体以及组合等不同的层面,技术物可以招来非常不同的态度。在成分的层面,它的完美化不会导致混乱,因为不习惯而产生焦虑﹕这是十八世纪乐观主义的气候,引进了持续以及无定限的进步,为人类带来了持续的优化。相反的是,技术个体成为人类的对手,竞争者,因为在工具使用的时代,人类以自己为中心建立了技术的个体性;而现在,机器取代了人的位置,它才是真正的工具携带者,而人所完成的只是机器的一个功能。这是进步过程中一个戏剧化以及充满激情的阶段,进步变成了自然的施暴者,世界的征服者,能量的摄取者。这种权力意志表达在热力学时期技术主义者以及技术官僚的失控,这是预言式以及灾难式的。最后,在二十世纪的技术组合层面,热力学的能量主义(énergétisme)被资讯理论取代,其中规范式的内容(contenu normatif)是完全是可以调节以及稳定的﹕技术的发展看起来就像稳定性的保证。机器,好像技术组合的成分一样,变得可以扩大资讯的数量,增加负熵,与能量的衰退相反﹕机器,组织、资讯的工作,如同生命以及跟生命一起,与失序对立,与倾向于剥夺宇宙变化能力的平均化对立。人类通过机器来对抗宇宙的死亡;好像生命一样,机器缓慢了能量的衰退,成为了世界的稳定剂。

这个对于技术物的哲学视⻆的改变意味着将技术存在引进文化的可能性﹕这个整合,既不能在成分的层面也不能在个体的层面进行,只有在组合的层面上才可能获得更高的稳定性;变成可调节的技术现实可以被整合到文化里,后者的本质是可调节的。当技术性停留在成分时,这个整合只能通过附加进行,而当技术性到达了新的技术个体时,它可以通过非法方式以及进化进行;今天,技术性更体现在组合上;技术性可以成为文化的基础,通过协调文化及其所表达和支配的现实,为文化带来一种统一以及稳定的力量。

出处﹕Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques (Paris : Aubier, 2012), pp. 9-18

来源|网络社会研究所

编辑|张同芳