一个哀怨的封面,告诉大家,这个端午节,到底有多惨!

根据猫眼专业版,端午节三天总票房4.66亿,同比2019年降幅高达68%,观影人次1303.6万,下滑41%。截至目前,端午档是今年回撤幅度最大的档期。

但放映场次130.2万,同比增长了15%,创端午节总放映场次最高纪录。票房、人次和场次的倒挂,表明市场效率进一步下降。

城门失火,殃及池鱼。

端午节共有《超越》、《热带往事》、《比得兔2:逃跑计划》等14部新片,以及《黑白魔女库伊拉》、《普罗米亚》、《寂静之地2》、《哆啦A梦:伴我同行》、《九零后》等多部上映一两周的“老片”,类型、题材丰富。

但,没有一部影片档期内票房超过1亿。也就是说,在这三天里,没有一部影片的日平均票房达到3000万。

档期票房三甲《超越》(注:端午档内票房8917.59万)、《比得兔2:逃跑计划》(注:端午档内票房7136.17万)和《热带往事》(注:端午档内票房5222.33万)。

与同为端午档上映的影片,如2017年的《加勒比海盗5:死无对证》(注:端午档内票房4.78亿)

、

2018年的《侏罗纪世界2》(注:端午档内票房7.22亿)

、

2019年的《X战警:黑凤凰》(注:端午档内票房2.25亿)

,

相距甚远不说。

与今年其他小长假档期的国产片相比,如《我的姐姐》(注:清明节档内票房3.77亿)

、

《悬崖之上》(注:五一档内票房5.05亿)等也是云泥之别。

一边是多片扎堆,另一边则是集体哑火。6月,暑期档前哨已开,但电影市场却寒意阵阵。节假日三天,大盘日平均票房才1.5亿,甚至不如平常月份的周末。

(头部缺席,腰部扎堆,零和博弈下没有赢家)

扎堆年年有,但今年真的特别挤,都可以说是疫情后的定档新常态。

元旦档,除了《拆弹专家2》、《心灵奇旅》、《晴雅集》、《紧急救援》等上映一周的老片以外,还有《送你一朵小红花》、《温暖的抱抱》、《崖上的波妞》3部新片开画,档期内整体供应量达到十多部,略显拥挤。

再往后,小长假档期的扎堆态势则更加严重。清明节共有《我的姐姐》、《第十一回》、《明天会更好》等5部新片上映,五一档的新片高达10部(注:五一档上映新片,《你的婚礼》、《悬崖之上》《冰雪大作战2》、《真·三国无双》、《秘密访客》、《追虎擒龙》、《阳光劫匪》、《扫黑·决战》、《猪猪侠大电影》、《寻汉记》),端午节共14部新片上映,更是创造了今年的最挤纪录。

但就算人多,也没有一个出众的。究其原因,一是头部大片的缺席,出现市场空白。

疫情不仅打乱了好莱坞大片的上映计划,也拉长了国产头部影片的生产周期。进口没着落,国内又产量不足,以及暑期档、国庆档等大档期的虹吸效应,中外大片集体放弃了端午档。没有了大片的压迫,理论上市场份额被留出。

二是后疫情时代的积压问题。去年影院有长达174天的空窗期,这让多部影片的上映计划被搁置,成为了积压片。除此之外,今年疫情的反复,如目前广佛两市的影院关闭等,以及下半年节假日档期减少,加重了片方对影片积压的担忧。因此大家一拥而上,明知拥挤也不撤档,陷入了囚徒困境。

三是献礼年带来的档期变动。今年适逢建党一百周年,暑期档、国庆档这两大热门档期已被《1921》、《长津湖》等主旋律电影锁定。对于广大的腰部国产片,大档期挤不进去,平常日的周末又缺乏档期效应,只能退而求其次,拼命挤进小长假。

扎堆、拥挤、平庸,这是一条市场反射链。

大量腰部影片的零和博弈,直接结果是矮子里面拔不出高个。档期内没有票房过亿的影片,单片票房差距也不大。只有《超越》在档期前两天单日超过了3000万,其他影片单日则是一两千万的票房产出水平。这个端午节,没有出圈,也没有黑马。

另外,大杀四方的口碑和情怀失效了,抖音营销也没有那么神了。

《阳光姐妹淘》是唯一进行了点映的新片,猫眼开分9分,表明片方以及观众对其口碑的认可,但最终档内只收获3500万票房。

情怀代表《天堂电影院》更惨,至今票房才刚过千万,而五一档的《情书》则达到了6000万票房,这个成绩甚至还不够《指环王》系列、《阿凡达》重映票房的零头。

大片大营销,但中小影片也没闲着。由郑恺主演、监制的体育题材影片《超越》,拍摄期间就在抖音上进行大量曝光,为其造势。上映前,《超越》的抖音电影官号有43万粉丝,作品获赞高达1634万,在同档期影片中非常突出。

营销动作直接撬动了想看人数的增长,映前在猫眼的想看人数超过20万,颇具爆款品相。但截止目前,票房仍未过亿。看来,催生了《前任3》、《比悲伤更悲伤》、《你的婚礼》等爆款的抖音营销,也并不是每次都奏效。

(小长假档期是一碗夹生饭)

档期是观众有时间、集中观看电影的时间段,因此以节假日居多。目前,除暑期档和贺岁档两个超长档期,春节档和国庆档两个七天长假档期以外,还有元旦档、清明档、五一档和端午档四个小长假档期。

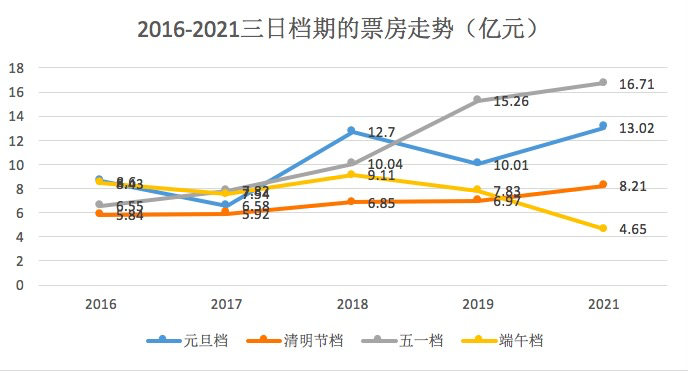

理论上,三天左右的假期,多部影片上映,观众也有闲暇时间,正是电影消费的旺季。但从市场效益来看,这几个小长假档期略显夹生:并未实现票房明显增长,有的还偶有回撤(注:2016-2017年五一档是3天,2019年五一档长达4天,2021年五一档长达5天)。

其实票房惨淡的原因,也并不难分析。

一是档期特色不明显。

这个问题从端午档的新片上就可见一斑。14部新片中,有体育题材(《超越》)、日本动画电影(《你好世界》)、影史经典电影(《天堂电影院》)、好莱坞喜剧(《比得兔2》)、文艺气质的犯罪悬疑片(《热点往事》)、女性商业喜剧(《阳光姐妹淘》)等多种题材和类型,整体来看非常杂,没有统一的特色。

再往前看,前几年的端午档,基本是一部进口大片,再配置多部中小成本国产影片,档期特色也不明显。

对比春节档的年味和合家欢特色,暑期档的学生党与动画电影,国庆档的爱国情怀与主旋律电影,端午、清明、五一、元旦这四个档期都没有形成自己的主打特色。

这一方面导致片方定档的模糊性和波动性,不管什么题材、类型,只要挤不进三大档期就会优先考虑这几个小长假档期,而忽略了对档期内观众、市场特点的调研。

另一方面,也不利于观影粘性的培养。档期特色不明显,观众对档期就缺乏粘性,观影行为就变得非常随机,这也是档期内票房波动大的一个重要原因。

二是这些小长假的特殊性。

追思性的节假日氛围,与当前主流观影心理匹配度并不高。目前,观众走进影院要么是基于口碑来消费优质内容,要么是基于社交性来影院满足社交需求。前者需要足够优质的内容,后者需要则将看电影变成了刚需,如春节期间。

但是,清明节、端午节都是以追思为主题的节假日。这个时间段追忆往昔,弥漫着一股淡淡的忧愁,从心理上中国人更多倾向于与家人相聚。对于纯娱乐性质的内容,消费需求减少。

三是极度依赖头部影片。

档期内有大片上映,票房能实现大涨,而一旦无大片上映或者大片低于预期,则变得非常冷清,这是不成熟档期的通病。2021年的端午档,2017年的元旦档、2019年的清明档都是例子。

端午档已经结束,虽然本来预期也不高,但最终的成绩也确实令人担忧。

上半年即将过去,《1921》、《长津湖》等影片在暑期档的表现会暂时冲淡这种担忧。

但是下半年,头部影片供应不足、大量中小影片积压等问题依旧存在,没有头部,口碑、情怀都失效的时候,市场又该怎么办呢?