是以圣人处无为之事,行不言之教。

这里,我们首次接触到《道德经》里的又一个重要概念

“无为”。许多人根据字面意思,想当然地认为“无为”就是指“不要作为”。这种解释是不通的,如果老子想表达的意思真是“不要作为”,那他直接说“圣人无为”就好了。既然说“圣人处无为之事”,那就表示圣人是要处事的,这个要处的事就是无为之事。又有人见“不要作为”解释不通,便解释成“不妄作为”,意即圣人不做妄为之事。这在逻辑上似乎更加顺畅,可却增添了太多想当然的延伸。如果老子所要表达的的意思真是“不要妄为”,那他为何不说“圣人处无妄为之事”?更何况,尤其之后各章提及的“无不为”、“无以为”等又该如何解释?其实,要想真正理解什么是“无为”,首先就得理解什么是“为”。

“为”的繁体字写作“爲”。《说文》记:

“

爲,

母猴也。其爲禽好爪。爪,母猴象也。下腹爲母猴形。王育曰:

“爪,象形也。”

,古文爲象两母猴相对形。”

段玉裁注:“

上

既

从爪矣

,

其下又全象母猴头目身足之形也。王育曰

:‘

爪象形也。

’

此博异说

,

爪衍文

,

王说全字象母猴形也。

”

,古文爲象两母猴相对形。”

段玉裁注:“

上

既

从爪矣

,

其下又全象母猴头目身足之形也。王育曰

:‘

爪象形也。

’

此博异说

,

爪衍文

,

王说全字象母猴形也。

”

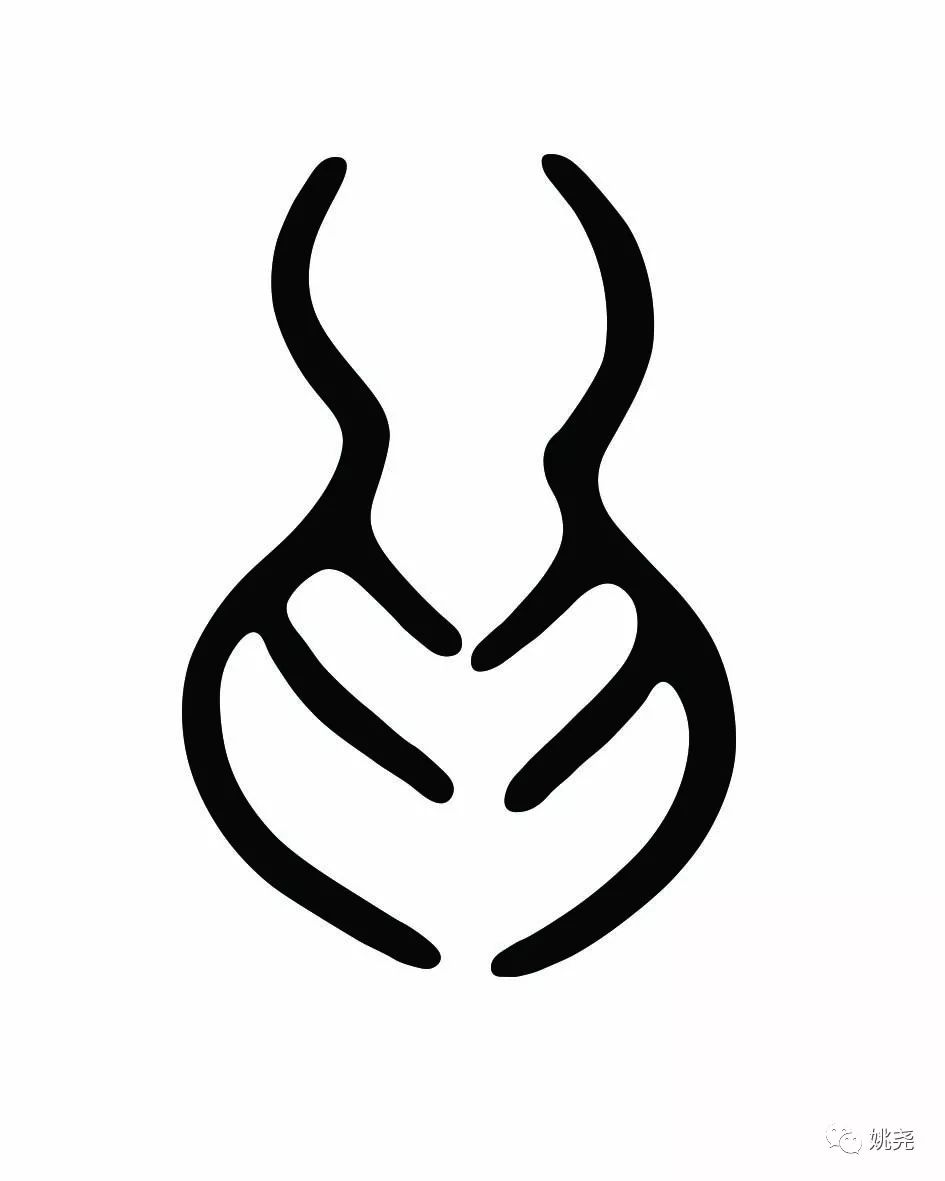

“为”字的小篆是这样写的:

据此,我们可以看到关于

“爲”字的两种解法,这两种解法都认为“爲”字的本义是母猴,只是许慎和段玉裁所认为的,“爲”字上半部分是母猴的爪子,下半部分是母猴的身体,而王育从“爲”字的另一种古代写法中得出,爪子即代表母猴。我们姑且不论这两种解法中哪一种更像母猴,我们需要质疑的是,为什么母猴会具有“为”的意思,又为什么要用母猴来表达“为”的意思?显然,持此观点的学者无法给出令人信服的理由,而在此后近两千年的时间里,学者们却又都无法给出其他说得通的解释。直至晚清至民国期间,随着甲骨文的大量发现和深入研究,才完全颠覆了前人的说法。

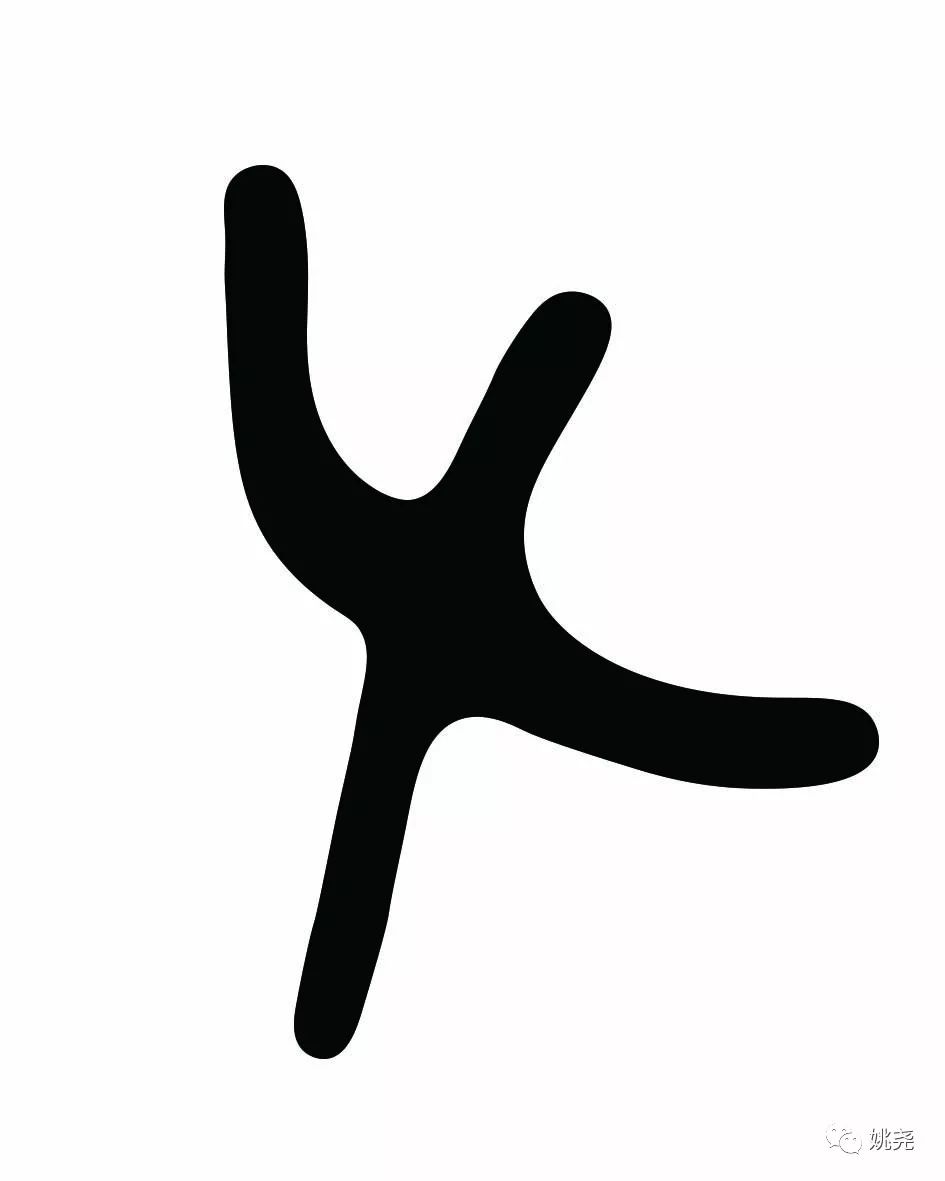

在甲骨文中,

“爲”字是这样写的:

罗振玉在《增订殷虚书契考释》中写道:

“‘为’字古金文及石鼓文并作

,从爪,从象,绝不见母猴之状。

卜辞作手牵象形,知金文及石鼓文从

,从爪,从象,绝不见母猴之状。

卜辞作手牵象形,知金文及石鼓文从

者乃

者乃

之变形,非训覆手之爪字也。意古者役象以助劳,其事或尚在服牛乘马以前。微此文几不能知之矣。

”在罗振玉看来,“为”字的下半部不是母猴,而是象;

上半部不是动物的爪子,而是人的手,意指人用手牵引着大象劳作,故其本义为“做”、“干”。

之变形,非训覆手之爪字也。意古者役象以助劳,其事或尚在服牛乘马以前。微此文几不能知之矣。

”在罗振玉看来,“为”字的下半部不是母猴,而是象;

上半部不是动物的爪子,而是人的手,意指人用手牵引着大象劳作,故其本义为“做”、“干”。

罗振玉的这种解释,相较于许慎和段玉裁无疑是更加合理的,尤其

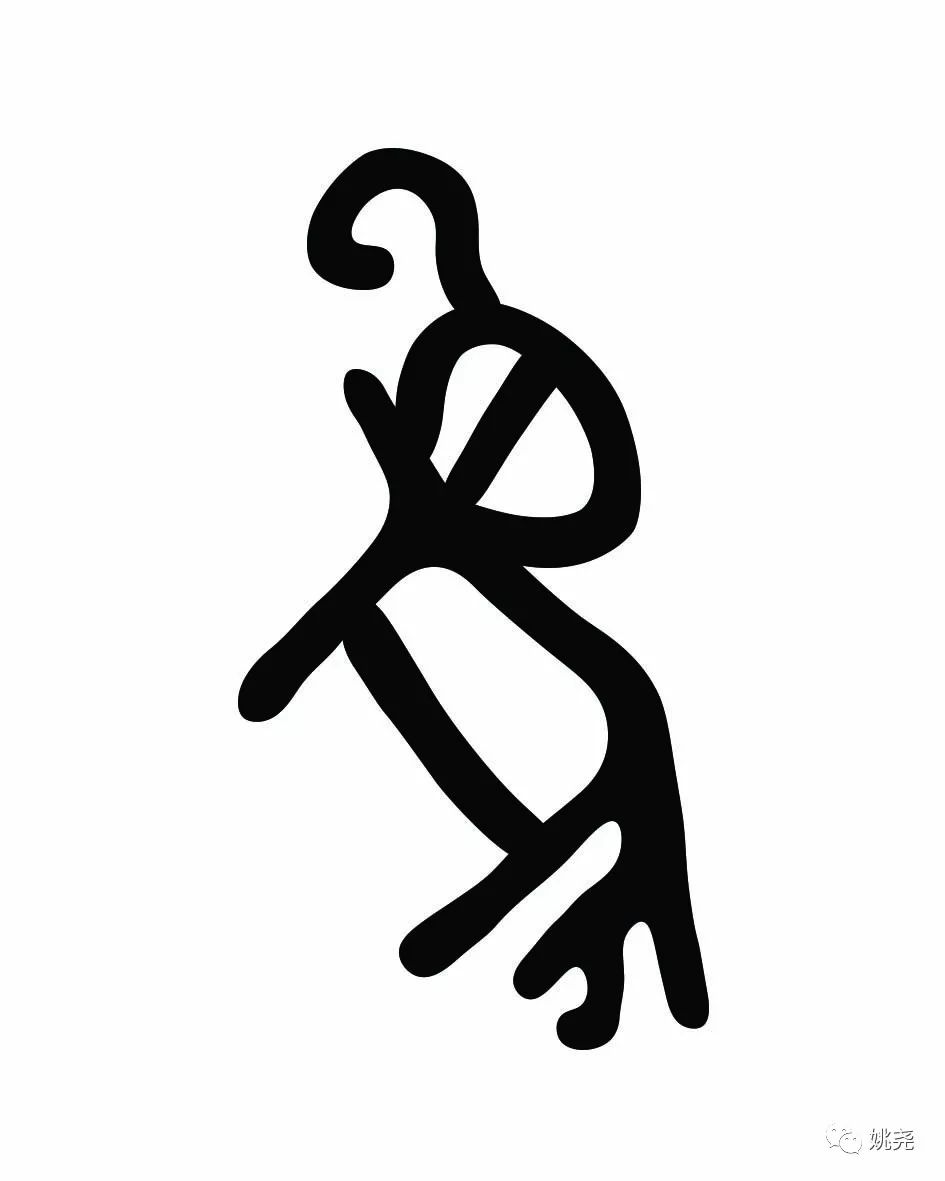

“为”字的下面是象,这是没有疑义的,最直接的证据就是,“象”字的甲骨文写作:

与

“为”字甲骨文的下半部完全相同。

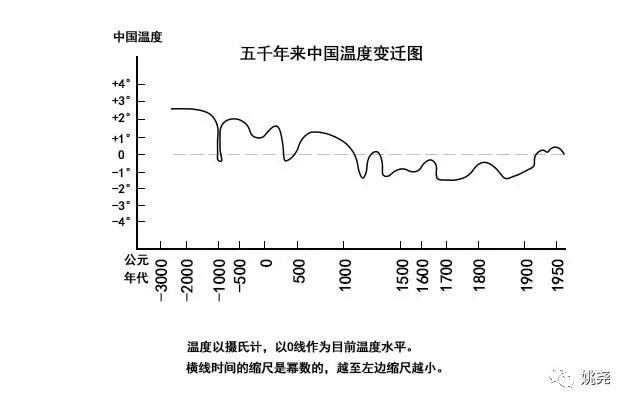

竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》一文中,论证了

“从仰韶文化时代到河南安阳殷墟时代,年平均温度比现在高2°C左右”,其所推测的五千年前气候变迁走势如下图所示:

竺可桢在文中列举了众多的文献资料,指出在殷商末期之前的两千年间,有许多原本只能在热带和亚热带地区生存的动物,却在黄河流域留下了生存痕迹,其中就包括大象。文中引述胡厚宣在《气候变迁与殷代气候之检讨》一文中所指出的

“在武丁时代(公元前1324年?—1365年?)的一个甲骨上的刻文说,打猎时获得一象。”进而论证殷墟发现的亚化石象必定是土产的,而不都是从南方引进来的,河南省古称“豫州”,这“豫”字的本义就是一个人牵着大象。

然而正如上图所示,到了许慎(约

58年——约147年)所生活的东汉时期,气温已经大幅下降,相较于现在尚且要低1°C,相较殷商时更是要低3°C以上,故而大象早已无法在黄河流域生存。因此,许慎在《说文》中写道:“长鼻牙,南越大兽,三秊一乳,象耳牙四足之形。”盖以当时气温之寒冷,大象就只能在炎热的南越地区(今两广一带)生存了。这或许就是“为”字虽在先秦的金文和石鼓

文中都记作

,下半部与

“象”字的小篆写法已然完全一样,可许慎却仍不将其视为大象,却穿凿附会成母猴的原因所在。

,下半部与

“象”字的小篆写法已然完全一样,可许慎却仍不将其视为大象,却穿凿附会成母猴的原因所在。

以上,我们论证了罗振玉所称之

“为”字下半部是“象”的正确性,然而其所称之“(‘为’字)意古者役象以助劳,其事或尚在服牛乘马以前”却值得商榷。华夏人役使大象的时间,绝不可能在牛马之前。华夏人役使牛马,是早在公元前27世纪的黄帝时期就有明确的文字记载了。

《世本

·作篇》记:“胲作服牛”,宋衷注曰:“胲,黄帝臣也,能驾牛”。《易经·系辞传》记:“黄帝尧舜……刳木为舟,剡木为楫,舟楫之利,以济不通,致远以利天下,盖取诸涣。服牛乘马,引重致远,以利天下,盖取诸随。”

在黄帝领导华夏人抗击蚩尤军入侵的涿

鹿之战中,对牛马的使用至关重要的,这极大地增强了华夏军的后勤补给能力。可若果真像罗振玉所说的“古者役象尚在服牛乘马以前”,那何以黄帝不用大象来抗击蚩尤?古文献中记载人类利用大象打仗最早是在殷商时期,《吕氏春秋·古乐》记:“

商人服象,为虐于东夷,周公以师逐之,至于江南

。”人类最早使用大象耕田,当是始于舜帝。

舜帝姓姚,名重华,又称

“虞舜”。“舜”,是其死后的谥号,谥法曰:“仁圣盛明曰舜”。“虞”,是舜所建立的国名。“虞”在古代常用来指代猎人或者掌管山泽禽兽的官员,如《易经·屯卦》记:“即鹿无虞”,意即逐鹿而无虞人的帮助。舜称“虞舜”,极可能是因为舜本虞人。舜既为虞人,则必定熟悉山泽地形,故《史记·五帝本纪》记:“舜入于大麓,烈风雷雨弗迷。”同时,舜也必定擅长驯服禽兽,《史记·秦本纪》记秦人的祖先大费“佐舜调驯鸟兽,鸟兽多驯服。”在舜驯服的诸多禽兽中,其中就有大象。《国语·鲁语》记:“商人禘舜而祖契。”商人既尊舜为先祖,其服象的技术亦当是源自于舜。

《孟子

·滕文公上》记:“舜使益掌火,益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。”盖远古先民在开荒种田时,必先用火焚烧树林。焚林之后,地下仍留有许多巨大的树根。在那个金属农具还没有普及的年代,若单靠人力来清除,则必定费力极大而难见成效。可这时如果能够利用大象来清除,就能够收到事半功倍的奇效,因为大象的鼻子可以非常轻松地卷起350至400公斤重的树木,而一位普通成年男子大约只能举起35至40公斤的物体。于是,那些需要数十名男子辛苦劳累才能清除的巨根,只需要大象的鼻子一卷就能拔起了。今天,在泰国、缅甸和中国的西双版纳地区都建有大象学校,大象毕业后就会被分配到深山老林去服役做搬运工。

《史记

·五帝本纪》记:“舜耕历山,历山之人皆让畔;渔雷泽,雷泽上人皆让居;陶河滨,河滨器皆不苦窳。一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。”这段话历来被用作彰显舜的道德感召力,却很少有人对其真实性进行推敲。据《史记正义》引《周礼·郊野法》注:“九夫为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸,四甸为县,四县为都也。”按照这种算法,一邑就是36夫,一都就是9216夫。假设平均每夫家里有四口人,那么一都就有36864人。这三四万人之所以抛弃自己的故土,就是为了接受舜的道德感召?那这骤然增加的三四万人要想生活下去,所需要的粮食又该从何而来呢?事实上,真正吸引这三四万人迅速聚集的,绝不只是道德的感召,更主要的是利益的驱使。正是由于舜掌握了驯象的技术,可以大幅提高人类开荒种地的能力和效率,遂使得四方百姓纷纷前来投奔,以期能掌握先进的生产技术,甚至获取属于自己的耕地。

《尚书

·尧典》记:“(舜)五载一巡守,群后四朝。敷奏以言,明试以功,车服以庸。”《国语·鲁语》记:“舜勤于民事而野死。”《史记·五帝本纪》记:“(舜)

践帝位三十九年,南巡狩,崩于苍梧之野。

”可知舜在即天子位后四处巡狩,极力向天下诸侯推广驯象垦田的技术,以致在巡狩南岳时因积劳成疾而死,故《越绝书》记:“

当禹之时,舜死苍梧,象为民田也。

”

象耕虽然在中国农业发展史上起到过极其重要的作用,可却最终不得不退出历史舞台,其原因除了后来的气温下降,使得大象无法在黄淮、甚至江淮地区生存外,亦与大象自身的特点有关。

大象最理想的生活环境是临近水源或湿地的空旷森林。一头成年大象的体重约为

3至5吨,每天需要消耗约250kg的食物,以树叶、野香蕉和嫩竹叶为主。可是随着耕地日辟而森林日减,大象无法获得足够多的食物,为求生存就只能去吃人类的庄稼。因此,史书上留下了大量关于人类为保护庄稼而抵御大象的记载,如《宋史·五行志》记:“乾道七年(1171年),潮州野象数百食稼,农设阱田间,象不得食,率其群围行道车马,敛谷食之,乃去。”“建隆三年(962年),有象至黄陂县(今湖北黄陂北),匿林中,食民苗稼;又至安(今湖北安陆)、复(今湖北天门)、襄(今湖北襄樊)、唐州(今河南唐河)践民田,遣使捕之。明年十二月(964年一月),于南阳县(今河南南阳)获之,献其齿革。”明·李文风《月山丛谈》记:“嘉靖丁未(公元1547年),大廉山群象践民稼,逐之不去。太守胡公鳌拉乡士夫率其乡民捕之,预令联木为簰柵,以一丈为一段,数人舁之。俟群象伏小山,一时簰柵四合,瞬息而办。柵外深堑,环以弓矢长枪,令不得破簰机而逸。令人俟间伐柵中木,从日中火攻之,象畏热,不三四日皆毙,凡得十余只。象围中生一子,生致之。以献灵山巡道,中途而毙。生才数日,已大如水牛矣。”清《太平府志》记:“洪武十八年(1385年),十万山象出害稼,命南通侯率兵二万驱捕,立驯象卫于郡。”