文 | 蒋校长

非知名军网铁血网创始人,五道口男子技校辍学,军品材料砖家;微胖界军宅戴表,懒癌强迫症晚期;女军迷之友(自认),战忽局临时工。

曾经在知乎上看到这样一个问题:

中国的伟大在于哪里?

下面的高赞回答是:

中国的伟大,在于人。

01.

1938年的一个下午,美国佛蒙特州南部,帕特尼中学学生琼·辛顿正在教室里全神贯注地解算着物理习题。

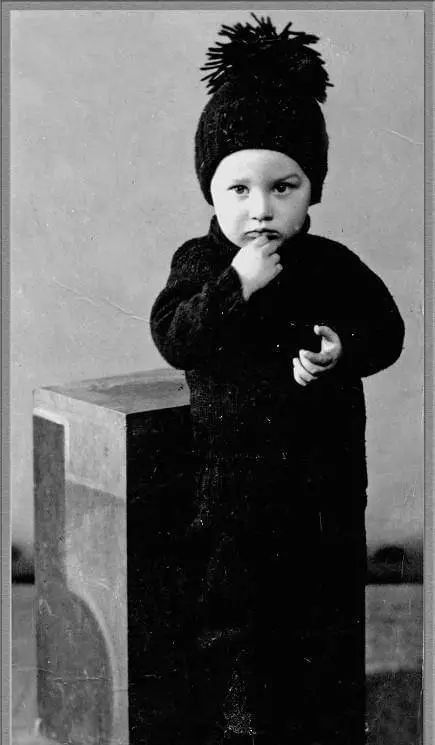

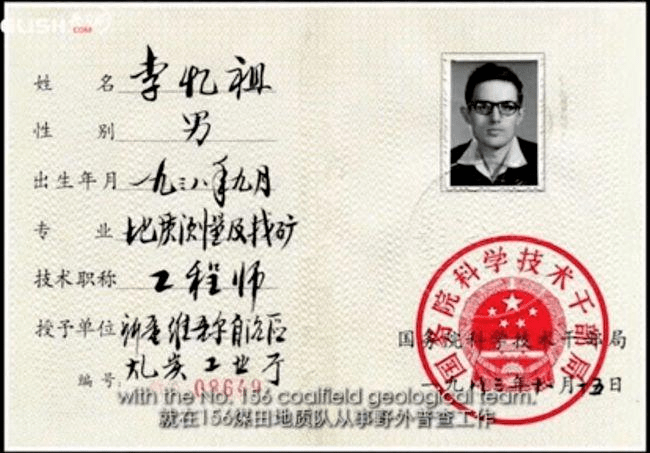

▲学生时代的琼·辛顿

琼的祖母是《牛虻》的作者伏尼契,祖父是数学家,父亲塞巴斯蒂安·欣顿是一名律师,母亲卡梅利塔·欣顿则是普特尼学校的教育家和创始人。

这个在芝加哥出生的女孩继承了家族的所有天赋。而且,她的兴趣在于理科,尤其是物理。

与此同时,大洋彼岸的中国天津,李端甫、赵秀珍夫妇从一对外国夫妇手中接过一个襁褓中金发碧眼、嗷嗷待哺的男婴。

▲李忆祖与养母赵秀珍

赵秀珍本以为这只是乱世中一段珍贵又短暂的缘分,可没成想,这个小婴儿的亲生父母从此杳无音讯。

尽管此时的国内不太平,但是面对襁褓中长相可爱精致的“洋娃娃”,这对夫妇还是决定收养这个男婴,并为他取名李忆祖。

这一年,中日双方相继进行了徐州会战和武汉会战。

其中徐州会战中的台儿庄大战,因围歼日军一万余人,被人称为台儿庄大捷。

中国军队浴血奋战,大大消耗了日军的有生力量,此后,中国抗日战争进入战略相持阶段。

这一年,毛泽东在延安抗日战争研究会上作了《论持久战》的讲演。

他针对中国国民党内部流传的“中国必亡论”和“中国速胜论”,以及中国共产党党内部分人轻视游击战的倾向,系统地阐述了中国实行持久战以获得对日作战胜利的战略方针。

命运的指针在不停拨动,而其中的个体却浑然不知。

1942年6月,还在芝加哥大学攻读博士的琼·辛顿,被她的老师——诺贝尔奖得主、著名物理学家恩克里•费米亲自举荐,顺利地成为了曼哈顿计划中极少数的女科学家之一。

▲曼哈顿计划的科学家们

在饱受侵略者摧残的中国,李忆祖的长相使得他的处境非常的危险,敌军日夜在街上搜捕,养母带着李忆祖东躲西藏,过着提心吊胆的日子。

但即便如此,养母也从来没有想过要抛下他,不过在这里,孩子的安全得不到保障,养母就决定把他送回山东老家。

▲儿时的李忆祖

这一年,河南省发生大旱灾,夏秋两季大部绝收。大旱之后又遭遇蝗灾,饥荒遍及全省110个县,饿殍遍野,饥民相食惨不忍睹。

这一年,也是我敌后抗日根据地最艰难的一年。侵华日军意图“以战养战”,加紧对中国的控制和掠夺。

在极为艰难的情况下,我抗日根据地军民英勇顽强,反“扫荡”、反“清乡”针锋相对,延安上下开展了轰轰烈烈的大生产运动。

中国的抗战似乎越来越难。

在40年代,美国科学界可谓群星闪耀。

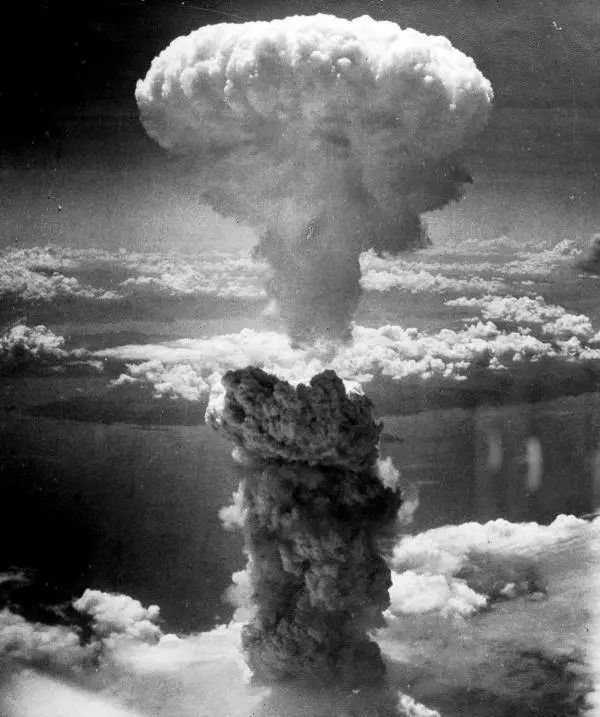

一群天才的全情付出,历时3年,耗资20亿美元,终于在1945年7月16日成功地进行了世界上第一次核爆炸,并按计划制造出两颗实用的原子弹。

琼·辛顿为能有这样的研究成果雀跃不已,这意味着她的学术研究之路将是一片坦途。

1945年8月6日,3架B-29美机从高空进入广岛上空,其中一架正装载着刚刚研发成功的原子弹。

3天后,装载另一枚原子弹的飞机抵达了长崎上空。

美国军方向日本的广岛、长崎投下原子弹,造成大量人员伤亡。

而参与研发原子弹的琼·辛顿,傻了。

从前顺风顺水,醉心研究实验的女孩从未想过自己参与的实验成果,会造成如此大规模的伤亡。

思前想后,内心不安的她加入了游说,要求美国当局制定法律,限制这种武器的使用。

最终,他们成功了。

这时的李忆祖在山东的乡下姥爷家,得到了纯朴善良的姥姥姥爷不少的关爱,从一个牙牙学语的婴儿,长成一个一张嘴就是地道北方话的少年。

在这里,他们把李忆祖养育成为一个懂得感恩、温暖善良的人。

这一年的中国,终于迎来了抗战胜利的曙光。

中国共产党领导下的敌后抗日根据地军民继续展开局部反攻,华北和华中各大城市都处在八路军、新四军的战略包围之中。

八路军、新四军发展到91万人,民兵有220万人,19块抗日根据地的人口已经接近1亿。

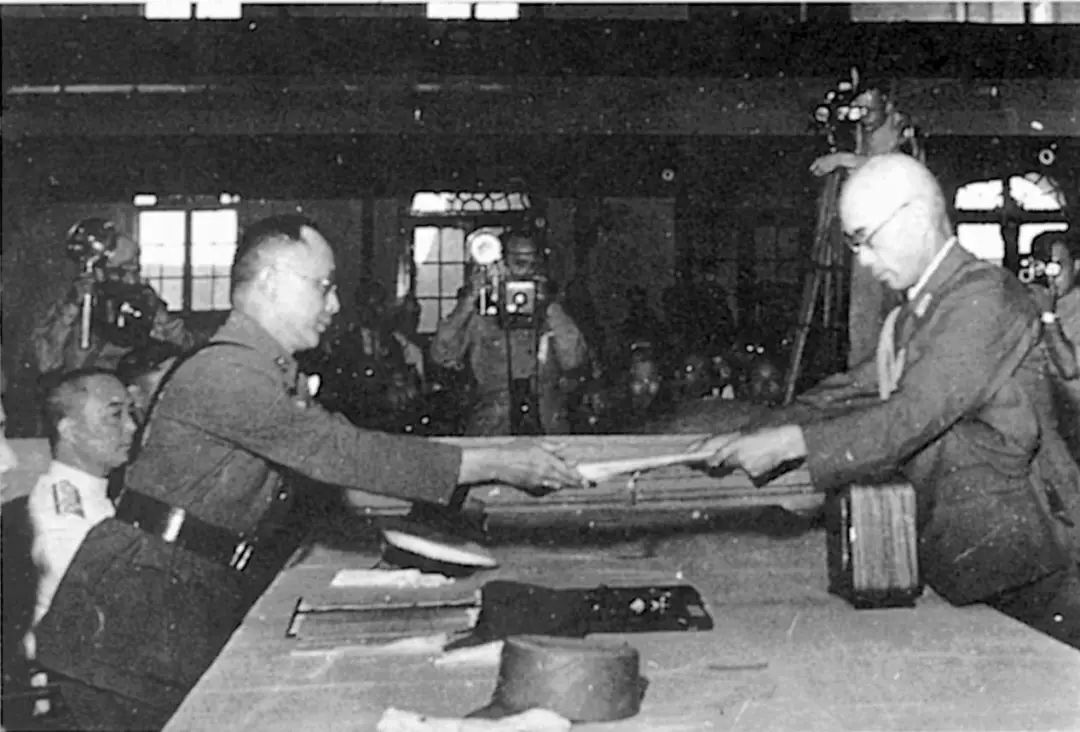

8月15日,日本无条件投降,举国欢腾。

02.

1948年,回到学校继续学习的琼·辛顿发现,自己的奖学金来自美国军方。

此时,她终于明白,只要自己在这里做一天研究,他们所有的成果都不只是科学,而是事关政治、战争。

信念的崩塌,让琼·辛顿渴望离开。

一封来自中国的信,远渡重洋到了琼的手中。

“我在中国,看到了以前从未见过的场景。这里就像一个乌托邦……”

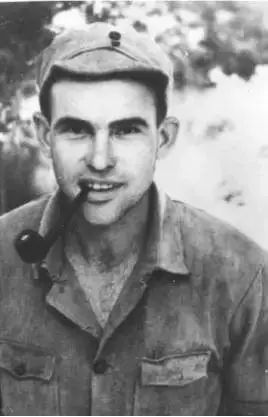

来信者是琼的旧相识, 欧文·恩格斯特,中文名字阳早。

阳早从美国名校康奈尔大学农牧专业毕业后,想要为反法西斯事业做贡献,但在他报名参军前,二战结束了。

在读了一本《红星照耀中国》后,他卖掉了农场的牛,在1946年2月来到了延安,8月到延安从事农具改革和畜牧业技术工作。

真正看到中国军民奋战场景的阳早,被深深震撼了。

于是,他希望自己喜欢的人也能来到这里。

迫切渴望逃离核物理和美国的琼,来到了延安。

从此,琼·辛顿消失了,有的只是“寒春”。

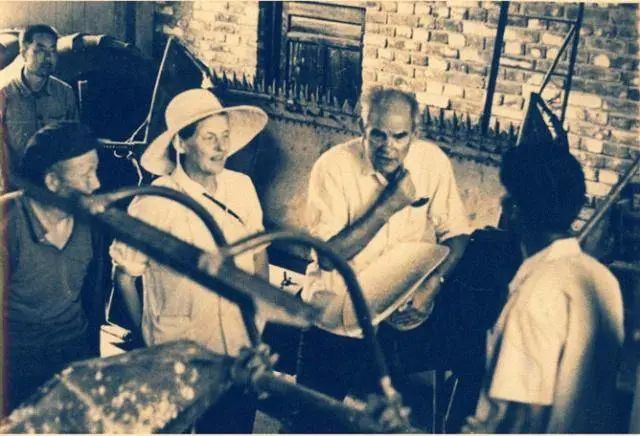

▲阳早与寒春

战后的延安一穷二白,没有了高级的实验室,没有了珍贵的实验器材,更远离了科技和繁华。

但在寒春心里,这里很好。

“美国什么都有,他们用那些在那里造原子弹。瓦窑堡什么都没有,只有战争留下的烂铁,破刀,但他们用这些炼成人吃饭的锅。”

万里寻山历百艰而无悔,一朝见井纵九死而何辞。

她住进了窑洞,脱下了精致的衣裙,穿上了破旧的棉袄,拿起扁担、锄头,在延安扎下根来。

也是在这里,她和阳早结婚,组建了家庭。

同时,她开始跟随身为畜牧业专家的阳早一起养牛。

这个牛,不是普通耕地用牛,而是奶牛。

当时国内物资极度匮乏,牛奶对于大家来说是个奢侈品。

寒春认为,能够为改善这种状况出一点力,是比在美国造核武器更有意义的事情。

是年,辽沈战役、淮海战役、平津战役相继展开,极大地打击了国民党反动派,消灭了有生力量,奠定了人民解放战争在全国夺取胜利的基础。

此时的延安尽管不再是党中央的驻地,但是寒春能明显感觉到这个红色政权正如那个冉冉升起的新日,丝毫不吝将光与热洒向这片命运多舛的大地。

03.

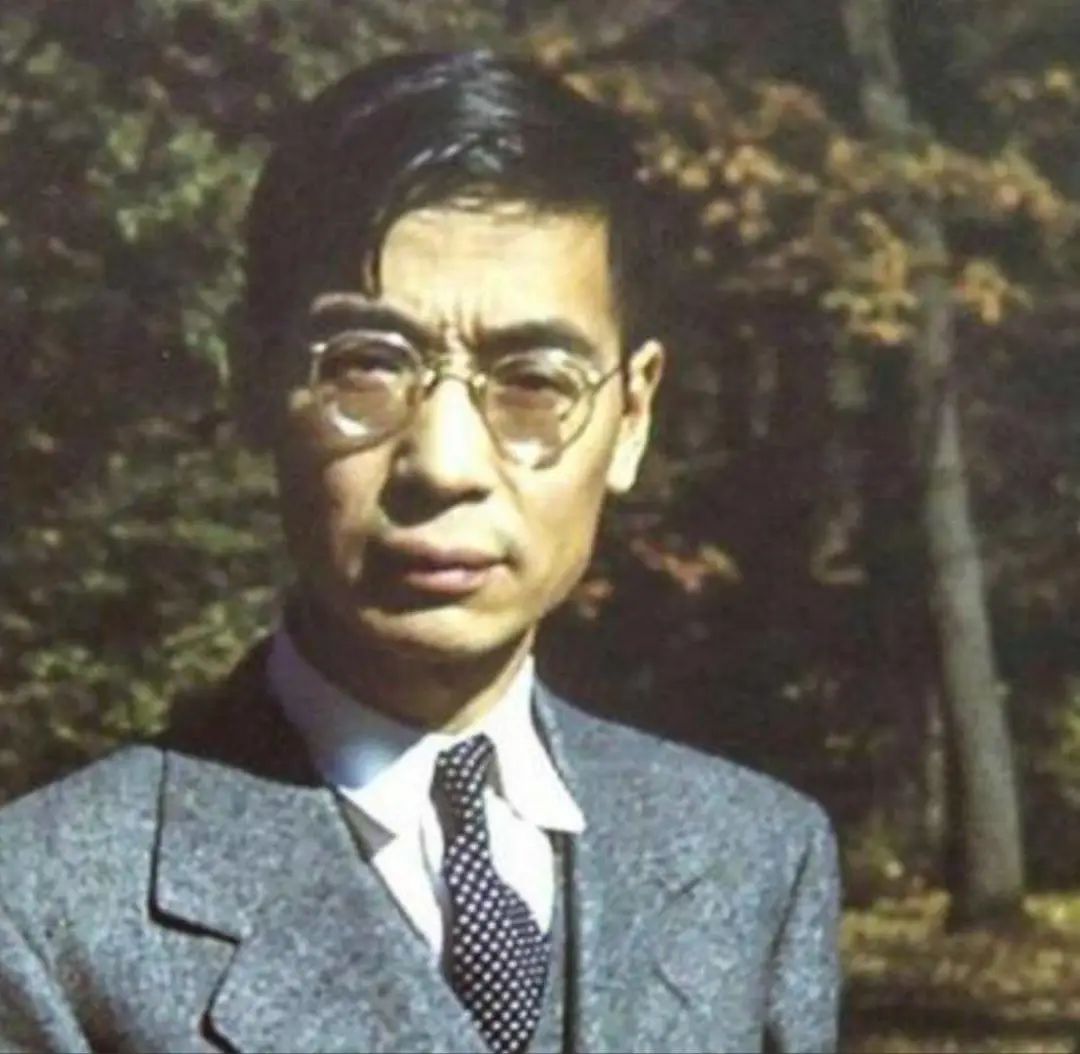

1961年,李忆祖从北京地质学院(现中国地质大学)地质测量及找矿专业毕业,那时候的中国百废待兴,到处都需要大量的人才去建设,他被分配到了北京。

当时,国家号召毕业生到艰苦地区,填补中国地质工作的空白点。

很多心怀理想的青年学生都报了名,想要在祖国的大好河山发光发热,作为一个心怀感激和充满志向的年轻人,李忆祖自然不会例外。

他要去新疆。

尽管养母依依不舍,但是仍然支持了他的想法,她告诉他“要立得直,站得稳,要有志气,要有骨气”。

就这样,李忆祖来到了新疆,被分配到自治区煤炭工业管理局156煤田地质队。

他并没有因为自己是大学生就搞特殊,他从基层做起,一步一个脚印地踏遍了新疆的土地。

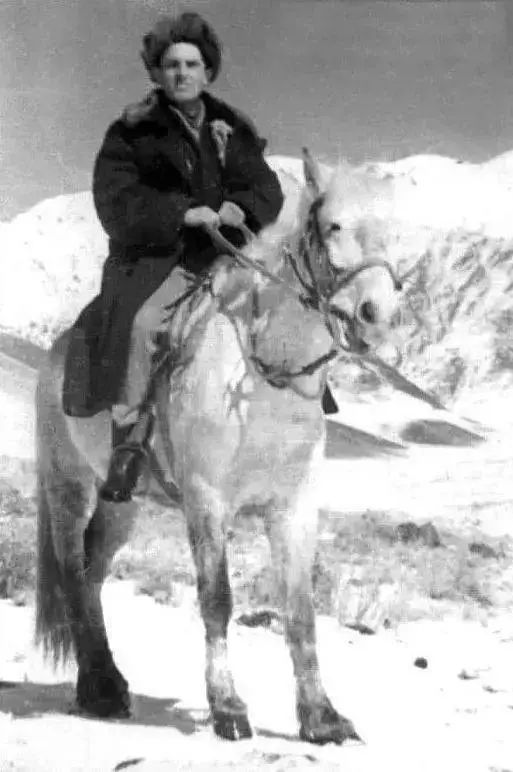

出一次野外,一年半载住在外面,几乎每天都要走上三四十公里左右,风餐露宿、挨饿受冻更是常事,不过李忆祖不怕苦更不怕难,一顶帐篷,一件皮袄陪他走遍了天南海北。

“我们五六个人一辆车,带些馕和肉干,饿了就化点雪水,用几个石头支起锅,煮热就吃,有时工作需要还得带炸药,有时候是真的玩命,也都过来了。”

“当然,爬山会累,但是一览众山小,一看这风景,就又有了劲头。”

这便是李忆祖面对艰难险阻的乐观心思。

1964年,李忆祖结婚了,妻子在山西工作,自己则在新疆。

其实,李忆祖有很多次机会可以调离新疆、去大城市,但是他全部都拒绝了,他觉得新疆是最让他舒心的。

在新疆这片土地上有数以万计与李忆祖一样的年轻人,为他们心中的理想将青春奉献于此。

在这年的10月16日下午3时整,新疆罗布泊上空,中国第一次将原子核裂变的巨大火球和蘑菇云升上了戈壁荒漠。

第一颗原子弹爆炸成功了,中国人终于迈进了原子核时代。

“一定是寒春窃取了美国的技术。”在中国第一颗原子弹爆炸成功后,对于寒春的指责甚嚣尘上。

甚至杨振宁也曾当面问她,是否参与了原子弹研制。

寒春回答:“我没有参与,中国自己就能造出原子弹。”

她说的是实话,她将自己的智慧、学识、时间全部投入到了奶牛饲养中。

那时候中国养殖奶牛的技术还很落后,寒春就张罗着搞机械化养牛、奶牛胚胎移植。

她和阳早一起去美国出差,看到什么先进的技术,回来就自己画图纸做出来。

他们对自己不舍得花钱,出差时两个人就睡在睡袋里将就,为的就是用有限的资金带回更多先进的设备。

她为中国设计出在当时颇为先进的设备,帮助中国进入了机械化饲养奶牛的时代,她研发改进的奶牛青饲料铡草机销售超过100万台。

曾经的寒春,在美国滑雪、骑马,享受生活。

到了延安,和阳早一起的生活,没有了这种“享受”,但两个人一起养牛,却也甘之如饴。

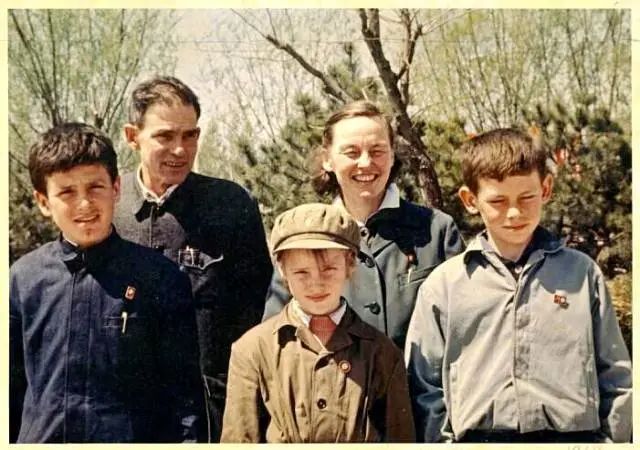

作为外国专家,他们明明可以“搞特殊”,但是寒春阳早夫妻俩从来都要求:要跟大家一样。

这对外国夫妇,带着孩子过着别人眼中的苦日子,却让孩子学会了最宝贵的一课。

他们在岁月中携手并肩,一同成长。

▲阳早、寒春一家

后来,他们有了一个自己的小奶牛场。

夫妻俩每天清晨,就一起沿着一条小路去看自己养的牛。

这是一片有魔力的土地,一个美国的核物理学家,却甘愿在此养一辈子的奶牛。

04.

2003年12月,阳早去世。

他将自己的一生奉献在这片土地,但直到离开也并未有一张属于他的身份证。

丈夫离开后,寒春依旧每天走着他们曾共同走过的小路,去看看他们的小牛。

因为丈夫临走前,不放心的还是他们养了一辈子的牛。

2004年,寒春领到了第一张外国人永久居留证,成为中国绿卡第一人。

2010年,她也平静地离开了这个世界。

她爱了这片土地一辈子,也真的就在这里结束了一生。

她与丈夫一同被葬在奶牛场的一颗树下。

在异国终其一生,无名无财,她可曾后悔?

记者这样问她,她只答了一句话:

“我从不后悔,我参与了20世纪最伟大的两件事情——原子弹和中国革命,这就足够了。”

是的,寒春一定读过《钢铁是怎样炼成的》里面保尔·柯察金的那段时至今日大多数人仍然耳熟能详的话。

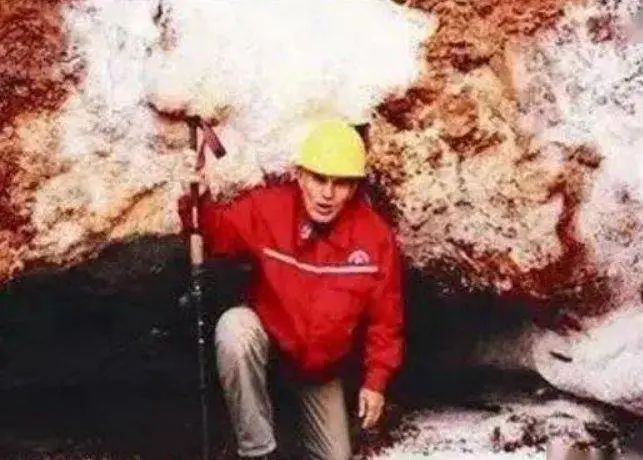

在新疆的20年间,李忆祖几乎踏遍了整个新疆地区,写下了厚厚的一叠勘察笔记,这上面记载了新疆的地形地貌以及各种矿产和生物资源。

这些资料无疑是有着非常重要的意义的,为新疆后续的资源开采工作提供了非常重要的依据,大大助力了之后的煤矿开采。

也正因如此,李忆祖逐渐从一名研究学者成长为了一名优秀的地质专家。

在李忆祖之前,地质界极度缺乏新疆地质方面的研究,而李忆祖在这数十年间所积累起来的资料价值对于新疆地质的研究是不可估量的,李忆祖可谓是新疆地质界的“泰斗”了。

1998年,退休后的李忆祖也没有闲着,他走上了讲台,受邀担任了新疆科技大讲堂专家组成员,并负责教授新疆地区的学生,从事起了“关心下一代”的工作。

虽然李忆祖学的是地质,可讲起课来却不拘泥于专业,涉及天文、地理、环境和法制等课题,其中科普是强项。

2011年,他不顾年事已高,参与纪录片《地理·中国》的摄制活动。

他和摄制组的年轻人一起去到海拔4km的雪山拍摄,爬上冰川的时候,路途险峻,尤其是下山的时候,只能一小步一小步地挪,一不小心就会造成无法预料的后果。

但李忆祖心态很好,他显得很放松,跟年轻人们说说笑笑,“这要是配上果汁,就是刨冰。”

拍摄期间,工作人员想要照顾年纪比较大的李忆祖,可是他还总想照顾这些年轻人们,因为他觉得他是这里的主人。

后来回顾这段经历的时候,李忆祖也表示,“70多岁还参加这种活动,也是‘疯了’,不过我这么做,就是想向大家介绍新疆,让更多人了解祖国这片神奇的土地。”

时至今日,年过八旬的李忆祖,仍然活跃在教育一线。

雏既壮而能飞兮,乃衔食而反哺。

他在新疆坚守了整整60年,为祖国奉献了整个青春。

他用实际行动报答着养父母和国家的养育之恩,反哺养育他的祖国。

05.

中国的伟大,在于人。

中国,既有寒春、李忆祖这样流淌着外国的血液,却在这片土地上默默耕耘的人。

又有郭永怀这样放弃了美国名校教授的地位,深入人烟罕至的罗布泊基地研究原子弹的人。

无数的爱国志士,铸就了今天强大的中国。

这片土地将他们迥异的命运紧紧地拧在了一起,形成了这股崛起中的强大力量。