“我必须学习政治和战争,这样我的孩子们就会有自由去学习数学和哲学。我的孩子们应该学习数学、哲学、地理、自然历史、船舶学、导航、商业和农业,这样他们的下一代才有权利去学习绘画、诗歌、音乐、建筑、雕塑、织锦和瓷器。”

我在中学时第一次约翰

·

亚当斯的这段话时,内心就特别的触动,那时我说不出来那个感动我的东西是什么,但我深切的记住了这句话。前天夜晚,我读了我的朋友郑轶写的一篇文字《没有人

“看不懂”当代艺术》,这句话又从我心里浮出来。

我的

[

吾同

]

从来未转载过别人的文字,这是第一次,我想把郑轶的这篇文字分享给你们,同时也分享给你们约翰

·

亚当斯的这句话。

当我们回望历史,可能会感叹我们的诞生是多么残忍而又偶然的事情,这使得我不得不去珍惜我的生命,好像浪费了它是一种罪恶。

我们的祖先是消灭了多少的种族,经历了多少的战争,才我们走到了今天的安宁与和平。未来是属于艺术的,属于绘画、诗歌、音乐、建筑、雕塑、织锦和瓷器

……我们需要艺术来救赎我们基因里那些残暴的记忆,我们需要艺术来抚慰我们基因里那些恐惧的记忆。是的,我相信我们的祖先把那些滴着血的过去都留在了我们的基因里,但我们怀抱着这个记忆,不是为了回到过去,而是为了走向将来。

未来是属于艺术的。所以我推荐给你们这篇《没有人

“看不懂”当代艺术》,文字很长,但是我舍不得删掉任何一个字眼,我建议你耐心的读到最后。

同时,在这个周日,

7月

16

日下午

14:00

和

16:00

,我将会在太古里“毕加索

&

达利真迹展”为大家解读两位艺术巨匠的作品

。

【地点】

成都远洋太古里西里一层1113号

(大慈寺路及纱帽街交汇处)

以下内容来自郑轶:

郑轶

摄影师,策展人。嬉皮风格的旅行者.从事影像创作

(

摄影

&Video)

,

Audiovisual arts

(

Visuals & DJ)

以及写作。

曾游学欧洲多年,毕业于意大利博洛尼亚大学艺术管理专业,曾在奥地利维也纳从事

Audiovisual arts.

热衷于研究社会学人类学心理学以及跨文化跨学科研究,在各种大学里把理工科文科艺术科以及经济管理都学了一遍,是个书呆子气十足的技术宅,立志当一个呆萌的学霸。

《没有人“看不懂”当代艺术》

先上一张当时分享会的PPT封面

每一次当我被介绍为“策展人”或者“艺术家”的时候,场面就会略有尴尬,因为很多人会告诉我“我看不懂艺术,特别是当代艺术”。然而事实上,艺术市场和学院体系为了利益和某种虚荣,的确不遗余力地做到了一件“壮举”--就是成功地隔阂了“艺术”与“大众”。

艺术市场有自己一套游戏规则,由画廊、艺术家、评论家、拍卖行...等等共同构建起一个价值系统,在这里艺术品充当了类似于股票期货的等价物,加上很多浑水摸鱼在这套系统中生存的

“不说人话”的

人们,这一切的确疏远了大众。

它的目的反其道而行之,为的就是让人“看不懂”,从而留给了“

一本正经的胡说八道”无限空间。藏家收藏的目的不一而足,不可否认有很相当一部分是一场资本游戏。

然而“艺术市场”和“艺术”本身,是两个概念。就像纸币作为流通等价物,离开了市场流通,它就是一张纸。然而离开了市场,艺术却依然有着自己的价值,那就是其审美价值。只有把这两个概念分割开来,我们才能找到“理解”艺术之门。

也许艺术市场不是为所有人而存在的,然而艺术却是。

在这个人人都行色匆忙、焦虑浮躁的世界里,很多人都

误解

“艺术”是和自己无关的。美术馆仿佛就像城市的摆设,仿佛艺术与人们的日常生活是疏远的。于是问题来了:

为什么我们觉得自己“看不懂”艺术?

我们可以按时间的脉络来看一组艺术史上的著名作品,一些大众耳熟能详的例子:

波提切利 Sandro Botticelli《Nascita di Venere维纳斯的诞⽣》

按照标题所有人都看懂了画面所讲述的故事:维纳斯诞生的场景。也许艺术史的老师会讲述每个人物的名字、意义,然而不知道这些却并不影响“看懂”画面。

欧仁·德拉克罗⽡(Eugène Delacroix)《La Liberté guidant le peuple自由引导⼈人民》

这张广为流传的作品甚至成为流行文化的符号,出现在Cold Play的专辑封面上,即使不熟悉背景语境,我们也能看懂这个关于自由引导人民革命的故事。

克⾥姆特(Gustav Klimt)

《Kiss 吻》

这张我固执地摆放在我不管是博洛尼亚、维也纳、杭州、上海任何一个家床头的作品,尽管很少有人能说的出来画中的女子是Klimt的初恋、后来成为马勒妻子的阿尔玛,然而这却不影响我们看懂画中的那个令人战栗的情人之吻。

Vincent van Gogh 梵⾼《The Starry Night 星空》

尽管扭曲成漩涡的星夜,但是这几乎是最为人所熟知的现代艺术作品。我们被短促有力的浓重色块所吸引,并且理解了梵高主观意识里对万物的夸张与变形,然而,当我去了他作画的阿尔勒小镇,却发现梵高从某种意义上是个写实画家。

Pablo Picasso 毕加索《Mandolin And Guita曼陀铃和吉他》

到了毕加索,人们开始迷茫“看不看得懂”,然而在这幅作品里,尽管失真和扭曲,我们依然能够看出来画面中的曼陀铃和吉他。当很多人看到毕加索少年时代赶超大师的写实主义作品之后,忍不住质疑,为什么他后来的画风如此魔幻。

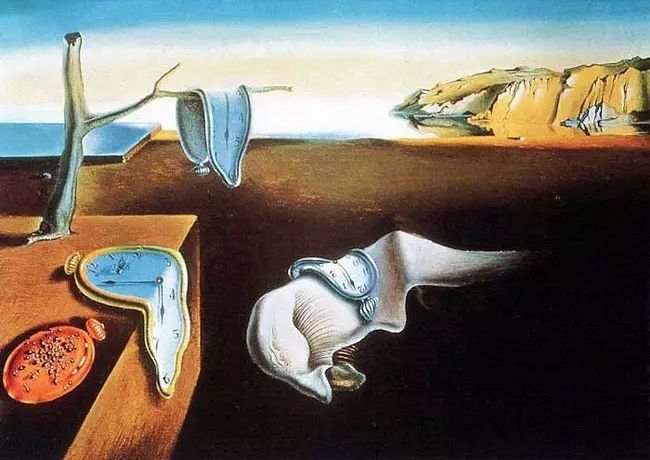

Salvador Dali 达利《The Persistence of Memory 记忆的永恒》

到了达利,人们开始把注意力放在这些与日常经验不符的想象力之中,尽管人们会迷惑这些事物之间的关联,却不妨碍用种种“定语”去指认他们,比如

“软体的钟”几乎成了达利的标志。

九年义务制教育的美术课大致止步于此,接下来的作品对于大多数非人文学科的人也许显得略为陌生:

Jackson Pollock 波洛克《Number 48》

一些无序的线条和色块,这说的是什么?

我们再继续

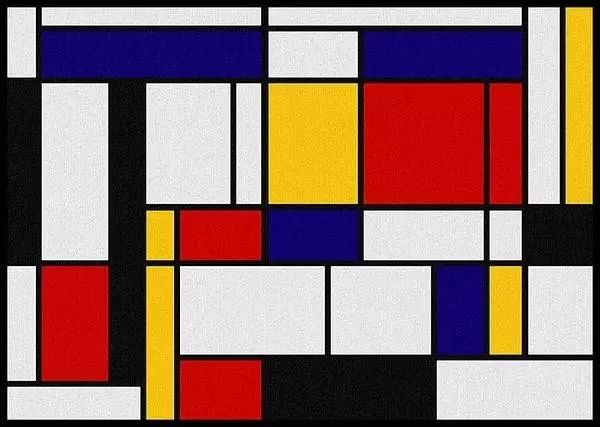

Piet Cornelies Mondrian 蒙德里安

这些仿佛用尺子画出来的色块,为什么会是任何艺术史上绕不过去的大师之作?

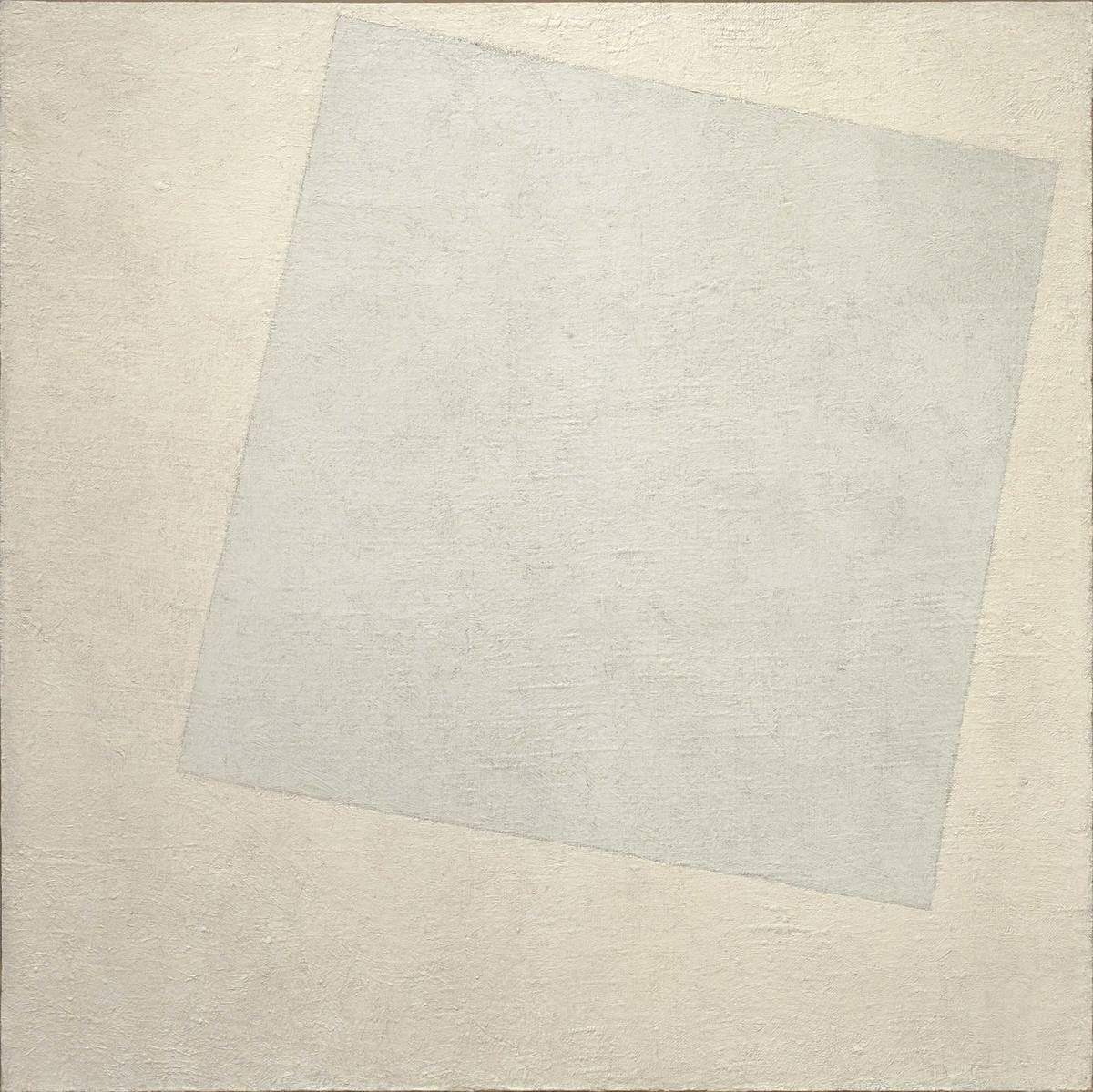

kazimir Malevich 卡⻄米尔·⻢列维奇《White on White ⽩色画布上的⽩色方块》

它真的就是白色的方块在白底色之上

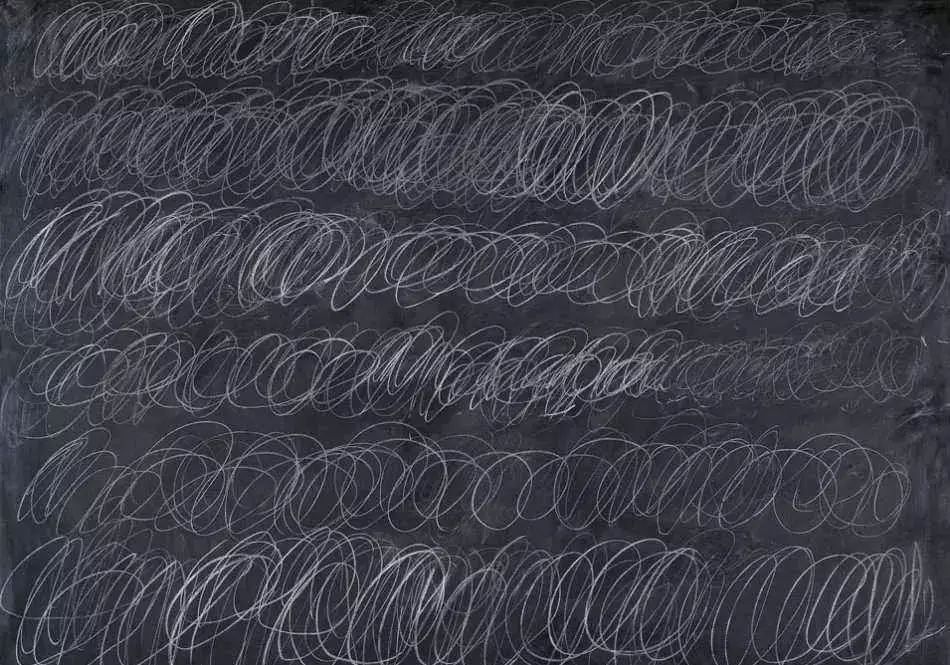

Cy Twombly 赛·托姆布雷 《⿊板系列》

相信看到这里,非艺术类专业出身的人们已经懵了,不但说不出哪里好,甚至无法说出来他们画的是什么。

这些还只是传统的架上艺术,让我们再来看一组当代艺术,这些被称为是“艺术”的作品,甚至已经不再是大家熟悉的形式:

⻢塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)《泉》

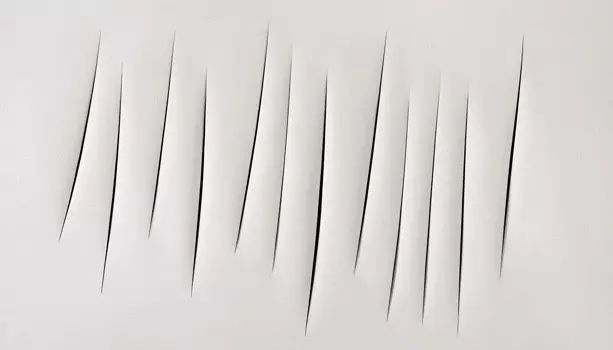

卢西奥·丰塔纳(Lucio Fontana)

前阵子在上海龙美术馆展览的James turrell,门票高达200一张

大地艺术家Robert Smithson的作品,看起来是不是会担心它会被美术馆的清洁阿姨当作是垃圾扫掉?

看到这里,相信很多人会想--

“我更加确定自己看不懂艺术了,特别是当代艺术”。

所以“看懂”当代艺术的秘密在哪里呢?

其实很简单--

艺术,从来不是一个关于“懂不懂”的命题。不是关于“如何去理解”,而是关于“如何去感受”。It's never about "understanding", but about "feeling".

这是一个一开始就设定错误的命题。

抱着“懂不懂”的执着,你永远找不到答案。

艺术讲述的,不是“像什么”、“是什么”、“背后的意义”是什么,“表达了什么中心思想和哲学体系“,这些都是我们被应试教育洗脑出来的思维定势,追求一个固定的答案,而这个世界上大部分问题,是没有唯一答案的。

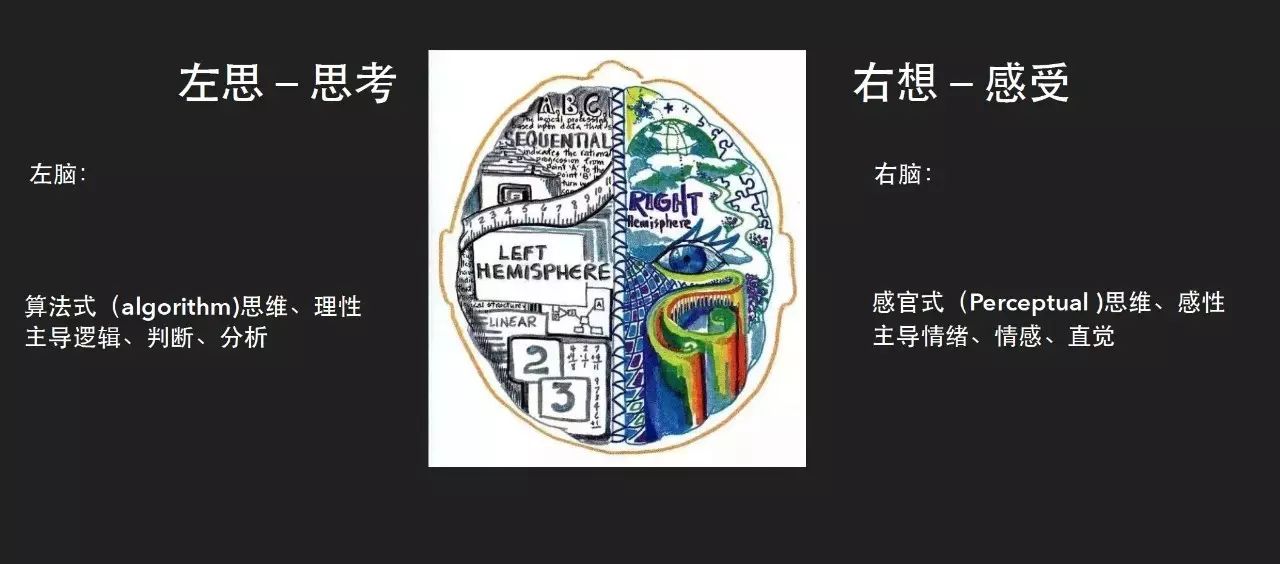

艺术家的使命并不是代替人类去思考

,作为一个天生优势用右脑去感知与表达的艺术家来说,逻辑性思维的左脑并非是其所擅长,还是留给那些科学家哲学家吧。艺术家的使命是

感官语言

去启发人们,引导人们的感受。

这个左右脑的理论,我在我的文章里已经提到过很多次了。然而我会再次强调左脑的理性是一种“算法式”的思维,借用计算机术语Algorithm,因为人工智能会取代的是我们左脑的功能,并且速度更快,更为强大,它却无法取代我们的右脑。放弃了右脑的感受能力的人类,和“人工智能”并没有太大的差别。

是什么造成了我们“看不懂”艺术呢?

远古时代我们需要左右脑协作去解决生存问题。而随着科技的发展,我们右脑的功能逐渐退化,我们依赖于左脑去处理“生存”的问题,从而与我们的情感与感受力失去了连结。

人们在面对外部世界的时候,习惯了用左脑去分析处理信息,习惯于提出“懂不懂”的疑问,试图去深究目的与意义所在。于是那些与经验主义差别甚远的抽象的扭曲的线条色块对他们造成了困扰,于是只好直言不讳自己“看不懂”艺术。

我们的问题所在就是:

我们想得太多,感受得太少

。

观看作品的时候我们的左右脑分别对事物的读取是不一样的,在这里请允许我引入法国符号学家罗兰

·巴特在《明室》里提出的一个概念:“信息点Studium” 与“刺点Punctum"。

信息点是左脑模式,我们习惯的逻辑分析判断,读取各种各样的信息。刺点是右脑模式,读取到的是情绪的张力。

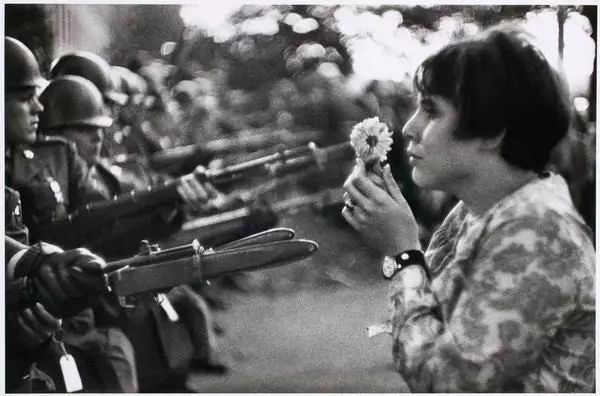

正如同样讲述越战时候美国嬉皮的“反文化运动”的两张照片:

第一张是新闻照片,我们可以用左脑读出很多信息点:时间地点人群标语等等。第二张是马格南图片社的大师马克

·吕布的作品,少女温柔地把鲜花插进枪管。尽管没有太多对背景事件的描述,然而这不重要,那种饱满的情感张力已经足够让人震撼了,情绪与气氛呼之欲出,赋予了画面以灵魂。第一张照片停留在我们脑海之中转瞬即逝,而相信第二张令人过目不忘印象深刻。

罗兰·巴特描述“刺点”,一种把焦点引申到画面之外的东西:

“一种偶然的东西,却瞬间刺痛了我...像一种天赋...赐予我一种新的观察角度,是画面之外的东西”。

市面上很多让人“读懂”名画的书籍,不断从画布材质裂纹以及作画背景知识等等左脑的“信息点”去讲述一副作品的意义。然而这些“知识”与“信息”,对于大多数人来说都是冗余的没有必要的记忆内容。那些信息点无法代替你去感受,无法描述情绪张力对你内心的冲击。而刺点正是

作品所蕴含的巨⼤大能量所爆发的豁口。

讲述这些左脑模式的信息点,事实上你在学习的是“艺术史”,甚至是“历史”,而不是“艺术”

而艺术正确的打开方式,就是--Stop thinking。关闭头脑的噪音,逃离思维的束缚,寻找到那个与作品连结的

刺痛你并且

“刺点”。

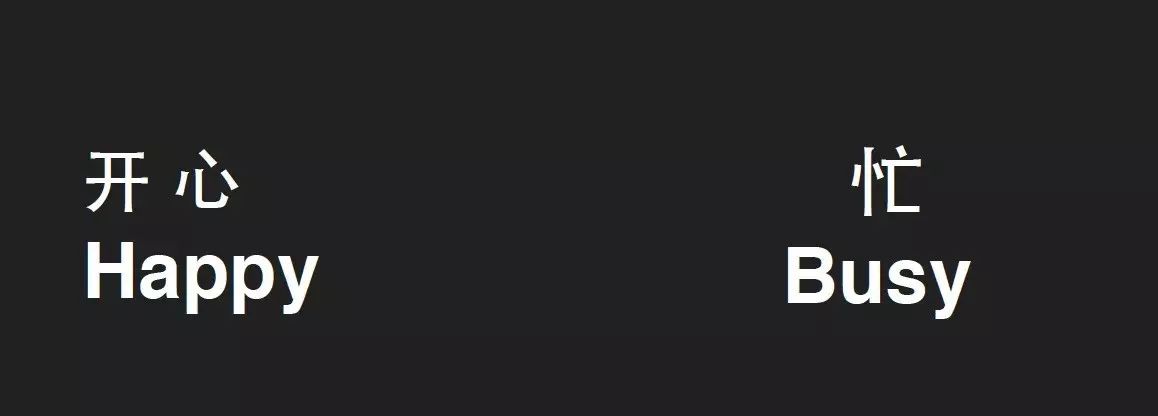

右脑在我们传统文化里有个更为熟悉的表达--“心”--

用心去感受

。中国古代造字蕴藏了古老的智慧:

“快乐”就是把心打开,而“忙”就是“心正在死亡”,变得麻木,丧失感知能力,如同行尸走肉。

“快乐”就是把心打开,而“忙”就是“心正在死亡”,变得麻木,丧失感知能力,如同行尸走肉。

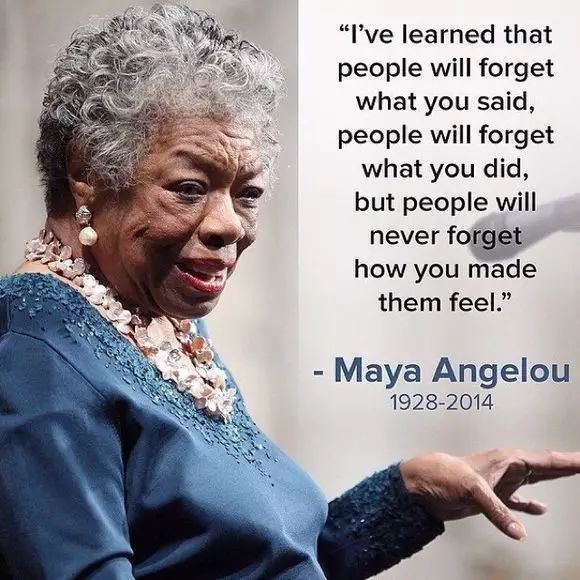

作家诗人导演Maya Angelou说过一句话“

人们会忘记你说过什么,也会忘记你做过什么,但永远不会忘记你给他们的感觉”。

正如信息点描述的是一个人的种种社会身份,而刺点却描述的是灵魂。

一个人在我们内心深处的记忆不是他是谁他的各种身份,甚至不是他说过的话做过的事情,而是这个人带给你的感觉。

被认为是最美丽的一个西班牙词语无法被翻译--

Duende,形容存在于艺术作品之中那种打动人心的神秘力量。

我在给韩国作家李沼

泳

《疗愈美术馆》中文版写序的时候,写过一段话:

“也许我们都有这样的经验,当我们与一件伟⼤大的作品相遇,内心之中通过一阵暖流,身体颤抖,寒毛竖立,一种几乎眼眶潮湿般的感动。你莫可名状是作品之中什么东西瞬间刺痛了你。

艺术不存在“懂不懂”,只有个体“喜欢不喜欢”。这是一个超越了知识逻辑回归到本能的过程。这是我们作为⼀个生灵最原始的本能,只是被我们在不断社会化的过程中遗忘了,就像在喧嚣之中,我们很多人逐渐丧失了爱与被爱的能力那样。”

这就是Duende。

颤抖、寒毛竖立、心口暖流,这就是能量注入心轮的身体反应。

它和冥想以及那些被称为是“诸神的植物”的致幻蘑菇视幻草等等同等功效,让人停止思考,打开感官知觉之门,进入“当下”。因此艺术对我来说是“药用”的。