澎湃新闻特约撰稿 沙鸥

我印象里,父亲是一个性子急躁的男人。在我不同的成长阶段,他都隐约流露过对自己人生的不满。我很想知道,在成为我的父亲之前,他的生活和经历。

春节前几天,我回到家里,父亲因为在工作中意外受伤在家里休养,房间里充斥着一股药膏味。他面容疲惫,倚靠在沙发上,看他最喜欢的《动物世界》。

我一年回家一次,他看上去和去年没有太大的变化,鬓角的白发不算蔓延得厉害,还是穿着那件黑色的棉衣,执着地问我在外面世界的各种经历。

我打断他,并告诉他,我想听他讲讲自己。父亲说,他没有什么可讲的,都是平平淡淡的生活。接着,他默默把电视声音调成静音,似乎想说什么,但只是盯着电视机不停闪动的画面,一个字也吐不出来。

大概憋了几分钟,父亲开口了。

【一】

1965年,父亲出生在一座大山里。那个村子住着三十几户人家,土木结构的房屋建在半山腰上,点缀在茂密浓墨的树林里。父亲的家是四间木质的双层楼房,算是村里的大户。夜里的农家灯火和星星连成一片,他说,那时候的星空,笼罩着整座大山,他喜欢在屋顶数星星。

奶奶是村里的医生,爷爷是民办教师,在离村子数十公里外的另一个乡村的小学教书。那个乡村依河而建,地势平坦,是一个更加肥沃的村子。

父亲的前12年和奶奶以及祖母生活在山里,每天早上,公鸡鸣叫的第一声,他就起床开始走山路,一直走到山外学校去。其余时间,就是放牛,割草,砍柴。每周,他会到竹林里砍一捆斑竹,背到山脚下的场上去卖,为家里挣几毛钱的收入。

父亲有兄妹四人,他是家里的长子。爷爷对他极为严苛,坚信黄金棍棍出好人。父亲的童年并不快乐,在他小学三年级结束后,爷爷想带他到自己教书的学校读书,父亲死活不愿意。他想留在山里,待在奶奶身边。

父亲的犟激怒了爷爷,爷爷拿起一根扁担朝他挥过去。他终于跟着爷爷下了山,去到一个陌生的地方学习和生活。

山外的世界和山里不一样。父亲见到了更多人,大人,小孩。见到了拖拉机之外的汽车,更加宽敞明亮的教室。但他不想跟爷爷一起生活,那时,他和爷爷住在一间土墙房子里,爷爷把他安插在自己任教的班级里,让他坐在教室的第一排。

在爷爷眼里,父亲是个调皮捣蛋的男孩,掏鸟窝,爬黄角树,总是和班里其他男孩子打架,或者在课堂上搞“小动作”,这时候,爷爷手里的教棍会重重地落到父亲的身上。但他管束的越多,父亲越叛逆。

70年代,学校的黑板报上贴出大字报,批斗“老师是臭老九”,之后老师不敢教课,学生不愿学习。

小学毕业后,经人推荐,父亲去到另一个镇上的重点中学学习。离家前晚,他兴奋得整晚睡不着觉,以为自己再不用在爷爷的掌控下生活。但到了那所中学,爷爷每个星期都会出现在他的教室门口,接他一起回山里的家中。

每次爷爷出现,父亲都像丢了魂似的。父子俩一前一后走在山涧林道里,父亲在前面低着头走,爷爷在后面出题考他,比如问:有两匹马,一匹马拉的盐巴,一匹马拉的棉花,中途下了一场雨,为什么盐巴的马车越来越快,棉花的马车跑得越来越慢?即使父亲答对了,得到的回应也是冷冰冰的。

父亲很少从爷爷那得到夸奖,他懵懂的少年时代少有经历父子的温情时刻。

初中二年级的暑假,父亲和村里的大人们一起干活,有大人递给他一支烟,他想也没想就点燃抽起来。这时,爷爷从灶屋走了出来,顺手就抄起一根木棍,父亲免不了一顿皮肉之苦。

那时,父亲有了离家出走的念头,但他不知道去哪里。

【二】

直到初中毕业之后的一天,父亲在村外放牛,听公社高音大喇叭在扩散消息:“18岁的青年响应党的号召,踊跃报名参军”。

父亲心想,机会来了,他急匆匆把牛赶回家,然后跑到公社去报名,接着是体检,政审。忐忑不安地过完一个礼拜后,父亲收到了通知,让他去镇里的卫生院体检。一个月后,父亲等到了公社领导送来的录取通知书,直到这时,爷爷奶奶才知道他当兵的消息。

父亲很少提起自己的过去。多年来,他和爷爷关系疏离。他只说,最终他没有完成爷爷的期望,也没有成为理想中的自己。

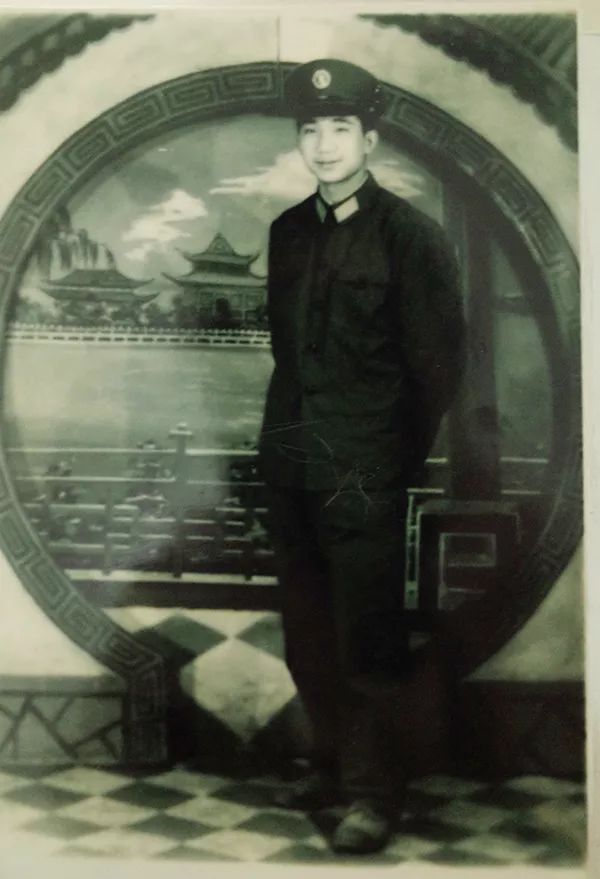

父亲保存下来仅有的几张年轻时的照片

1983年冬天,父亲刚满18岁。他换上军装,挎着一个水壶,一双解放鞋,一条白毛巾,胸前别一朵大红花出发了。那是他第一次离家。

从镇上的码头出发,坐了三天船到达武汉。在武汉,他第一次见到了繁华的城市,换乘火车,一路北上,北方的平原接替了南方的山地。火车过了山海关,气温走低,他换上棉军服和棉帽,沿途不眨眼地盯着窗外的景色看。

火车一直开到了遥远的哈尔滨。尽管七八天的路程,父亲并不觉得难熬,他反倒觉得自由了。火车继续开到绥化市绥棱县的一个兵站,父亲在那里住了一晚上,再坐面包车到达一个部队农场,旁边是大兴安岭。那里是和南方完全不同的环境,渺无人烟,地上的积雪有一米多深,起风的时候,雪花在空中乱舞。冰天雪地里,衣服从水里提起来,直接变成了透明的尖尖的冰条。

在那里,父亲成为了一名新兵。一个团的士兵有一百多人,整理了两天的内务后,带兵的排长直接把父亲带到新军训练营,住在一个四合院中的红砖平房里,开始在雪地里训练,走正步,下操,集训。在部队的第三晚上,父亲因为想念故乡,躲在炕上的被窝里偷偷抹眼泪。他和战友一起躺在炕上,一排排摆开,睡了一二十个人,黑夜里,耳边是其他战友低声呜咽哭泣的声音。

在新兵连的第四天,父亲往家里写了第一封信,信中写道:平安到达,勿念。一个月后,他收到了从家里来的电报,上面印着:来信已经收到,家里都好,勿念。 寥寥几句话,父亲盯着看了很久。

新兵训练营待了一个月后,父亲被分到了机务连,在那里学开联合收割机和拖拉机。他把机器的各个零件部位拆了装,装了拆。拖拉机需要用绳子拉动起动机,再带动发动机,有次绳子突然反弹,父亲的手指被弹力撞成骨折。

学了半年后,父亲开始独立操作。第二年开春,父亲的任务是用拖拉机捞雪,清理地上的积雪,接着播种,施肥,除草,收割完地里的小麦和黄豆,再运送到另一个兵营,补给军队物资需求。

在部队里休息的时间里,父亲买来吉他和口琴,回到农场后有时间就自学。他在一本红色笔记本上写下自创的十几首歌曲,并在部队春节晚会上表演节目。那是他们少有的娱乐。

父亲当兵时在部队拍摄的照片

【三】

当兵一年后,父亲收到了爷爷从家里发来的电报,要给他介绍一个女朋友。这个女孩是爷爷的学生,也是父亲的小学同学。

没多久,父亲收到了这个女孩的来信,随信附上了一张黑白照片,照片上的人眉眼清秀,白底绿线的纸上写着:我还记得你。而父亲对女孩仅有的印象是,她似乎总穿一件白底红花衬衫的衣服,随后他给女孩回了信。

一来一往,父亲和女孩书信往来一年时间,每次盖上部队邮戳的信件寄出后,他都在焦急等待对方的回信。有几次,书信的内容过长,用去七八页纸,超过了部队免费邮寄的重量。

当兵第三年,春节期间,父亲回家探亲。爷爷带他去了女孩家里,父亲远远地望见女孩站在家门口。那是两人相恋后第一次见面,双方都很矜持。父亲在前面走,女孩低着头,跟在他身后,始终隔着一米多远的距离。没几天,父亲娶了那个女孩,女孩成为了我的母亲。

结婚七天后,1987年,父亲返回了部队,母亲一个人在家里,跟着爷爷奶奶生活。他们仍然书信往来。那年5月,父亲正在部队农场的地里播种,突然场部传来紧急号角声,他立马回到场部,跳上解放车,开往大兴安岭森林火灾现场,父亲和战友在大火里奋战了七天七夜,最后顶着熏黑的脸返回农场。

一年之后,父亲结束了服役,回到了家乡,成为县里交警队的一名协警。他和母亲过上了朝夕相对、红苕叶配米糠的日子。

父亲当年的退伍证

协警的工作并不顺利,干了一年多后,父亲辞了工。一个男人,事业上不得意,家里的口舌更是免不了的。加上父母和爷爷奶奶分了家,结婚的前四年,没能分到毫厘土地,他们的生活苦涩艰难,靠着从外婆家背来的几升米度日。

【四】

父母婚后三年有了我。90年代我所生活的那个村子,还没有留守儿童和老人,小伙伴们的父母都是实打实的农民。每天清晨五六点,村子里的公鸡赛跑一样开始鸣叫,这些叫声成为村民们起床的闹钟。

家家户户晨起做早饭,天色乌青,炊烟袅袅飘离烟囱,飞过片片墨绿的竹林,伴随着浓浓的柴火味儿。大体上,它是一片广阔,湿润,萎靡不振的乡村,有时美的让人难以忘怀,但这美也通常是忧郁的。

无数个夏日清晨,我和母亲背着锄头赶到苎麻地里。那片苎麻长得高高直直的,圆圆的叶子上立着白色的绒毛,我们左手将一根麻的根部拽在手里,右手向下一摁,它的皮和骨立马分离开,我们只要它的皮。它是村民重要的经济来源。

我出生后的几年,父亲相继换了几份工作,但都不长久,最后他自己在县城跑起运输。生意不错,父亲成为村里有头有脸的人物。

后来,父母搬到了城里。几年后,父亲生意遭遇失败,外债追不回来,资金链断裂,他只能放弃了之前的事业。那时,我跟随父母流转到城市的贫穷地带,搬进了一个地下室里。

辗转数年,父亲的事业没有任何进展,他成了一个郁郁不得志的男人。有次,我从他房间的门缝里看进去,父亲坐在床沿上,找一个朋友借钱。那是我第一次见他低声下气的求人,挂掉电话后,他叹了几口气,在房间里来回踱步。

那些日子里,父亲常回忆他在部队服役的时光,唱起他当时写的歌曲《再见》:“我的战友,再见,相见不知哪一天,希望留者安心,走者愉快。高山长青,流水常在。”他常常说,如果当时留在部队,不知道现在会是什么样子。伴随那些回忆的,还有父亲平凡的生活。

说完这些,已是半夜。窗外,城市高楼的灯光洒进来,映在沙发上和父亲的身上,隐隐约约中,能看到他面容平静,若有所思。

片刻后,父亲说,他是一个经历过世道艰难,然而生命中并不缺少一些小小快乐的人。

父亲的退伍证书

本期编辑 彭炜轩

推荐阅读

兵马俑手指被美国人掰断偷走,中方:严惩并索赔!

走出性侵阴影,她改变了美国