看点

儿童哲学是一种发源于欧洲国家的教学理念和方法,旨在从小培养孩子以逻辑为基础的思考习惯,发展孩子的思维能力。协和教育集团旗下的海富金太阳幼儿园,是最早一批引入儿童哲学课的幼儿园,培养出了许多“小苏格拉底”。此次,外滩君采访了Stephen园长和

Cindy老师

,与我们分享如何让孩子具备批判式,创新式,关爱式与合作式这四种成长关键思维。

哲学课在国内中小学教育中很少见,但在欧美地区可不是稀罕事,盛产哲学家的法国甚至已经把哲学课开到幼儿园去了。

我们可能很难想象,老师如何跟幼儿园的孩子讨论“什么是好坏”,“什么是自由”,“什么是爱”这样的哲学问题?这么小的孩子真的能上哲学课吗?

可是在国际教育圈,儿童哲学(Philosophy for Children,简称P4C) 这一发源于欧美国家的教学理念和方法,已经在全球风靡。

P4C的背后,还有批判式思维、创新式思维、关爱式思维、合作式思维这4种思维培养。

协和教育集团旗下的海富金太阳幼儿园,是最早一批引入儿童哲学课的幼儿园,园长Cindy是沪上幼儿阶段的P4C专家。

2013年,她第一次接触到了P4C儿童哲学,至今已有多年关于儿童哲学的教学实践经验。

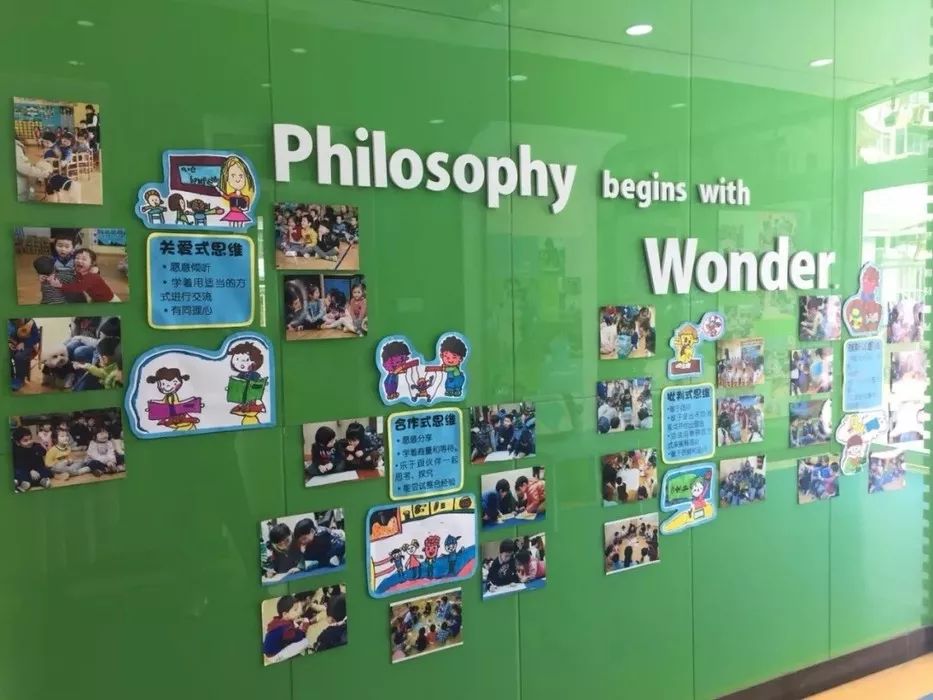

在海富金太阳幼儿园的墙壁上,也贴满了这样的问题,“你可以相信一个你不认识的人吗?”“我们能在多大程度上掌握未来呢?”“为了生活得更好而伤害动物,这样是对的吗?”

而这些正是儿童哲学课上会讨论到的话题。走廊上也是孩子们的哲学涂鸦和思维导图,彷佛到处是智慧的“小苏格拉底”。

在园长Cindy看来,

与其说“儿童哲学”是一门课,不如说是一种可以贯穿在幼儿课程中的理念和教学方法。

它并非带着孩子们认识柏拉图、苏格拉底,也不是去探究深奥的哲学命题,而是

从小培养以逻辑为基础的思考习惯,发展他们的思维能力。

那么,P4C儿童哲学,究竟如何构建一种逻辑思考能力?可供讨论的哲学话题是什么?在实际教学过程中,需要有哪些注意的问题?

带着疑问,外滩君采访了Cindy和同样拥有多年儿童哲学教育经验的海富东方幼儿园园长Stephen Walshe,请他们结合实际教学,带我们一窥P4C儿童哲学探究活动的奥秘。

对于幼儿园阶段的孩子来说,他需要一个有趣的媒介,帮助它介入思考。儿童哲学课堂上的“刺激物”,正是这样的媒介。

所以,课堂开始前,老师往往会出示一个绘本故事,一段视频,一条新闻等作为“刺激物”,从这些故事和视频出发,老师会引导孩子们思考,投票对自己最感兴趣的话题,进一步讨论。

外滩君亲历的这堂儿童哲学课上,小朋友们正在对一段日本校园视频展开讨论。

视频的内容是,一个表演跳马的日本小男孩,一连几次都没能跃过去。

在众多目光的注视下,他沮丧地抹起了眼泪。这时候一群小学生在他身边围成一圈,在大家的加油声中,小男孩一跃而过!

观看了两遍视频后,老师请孩子们闭上眼睛回忆,故事里都发生了什么?印象最深刻的是什么?自己有什么想法?

孩子们以小组的形式,提出想要进一步探讨的问题。孩子们居然提出了这样一些在成人看来都“很有内涵”的问题:“怎样才能坚持做一件困难的事情?”“为什么小伙伴加油之后,他就能跳过去了?”“小男孩一直努力,可还是失败怎怎么办?”

接下来,老师对这些问题进行汇投票,由孩子们选出了最想要探讨的问题。

孩子们共同选出想要探讨的问题

因此,儿童哲学课的讨论问题,往往没有办法提前预设。老师可以大概判断孩子们会对哪些问题感兴趣,但是课堂内容,只能随着孩子们的讨论一点点生成。

Cindy举例说,有一次,计划以一场电影内容作为讨论话题,没想到孩子们看完电影回来,感受最深的并非电影内容,而是对电影院里黑暗环境的恐惧。

老师立刻意识到,对于这个年龄段的孩子来说,黑暗以及对黑暗的恐惧,才是他们最关注的。

从这一洞察出发,老师搁置了原本要讨论的话题,转而设置了一个“感受黑暗”的活动

,一起讨论“为什么黑暗会让我害怕?”“这个世界如果没有黑夜,只有白天好不好?”“如果必须要面对黑暗,我们该怎么办?”并将思考过程手绘出来。

在儿童哲学课堂上,这样的“不可预见性”还有很多。比如,一本关于勇气的绘本,孩子感兴趣的点可能根本不在勇气,而在故事中的亲情,爸爸妈妈的爱,朋友的友谊等等。

不过,在Cindy看来,生活中的任何细节,只要是孩子感兴趣的,都是最好的讨论话题。

就好像苏格拉底经常通过层层递进和反问,像助产士一样推动你的思考。

在P4C的课堂上,老师们同样也像这样,通过一系列反问和对话,锻炼学生最基础的逻辑思考。

因此,Stephen认为,哲学教育并没有年龄的门槛,它都是在构建每个人最底层的能力,越早开启越有利于他的人生。

这样的思考锻炼,穿插在儿童哲学课堂始终,包括一开始的热身。采访的当天,外滩君也参加了这样一次热身游戏。

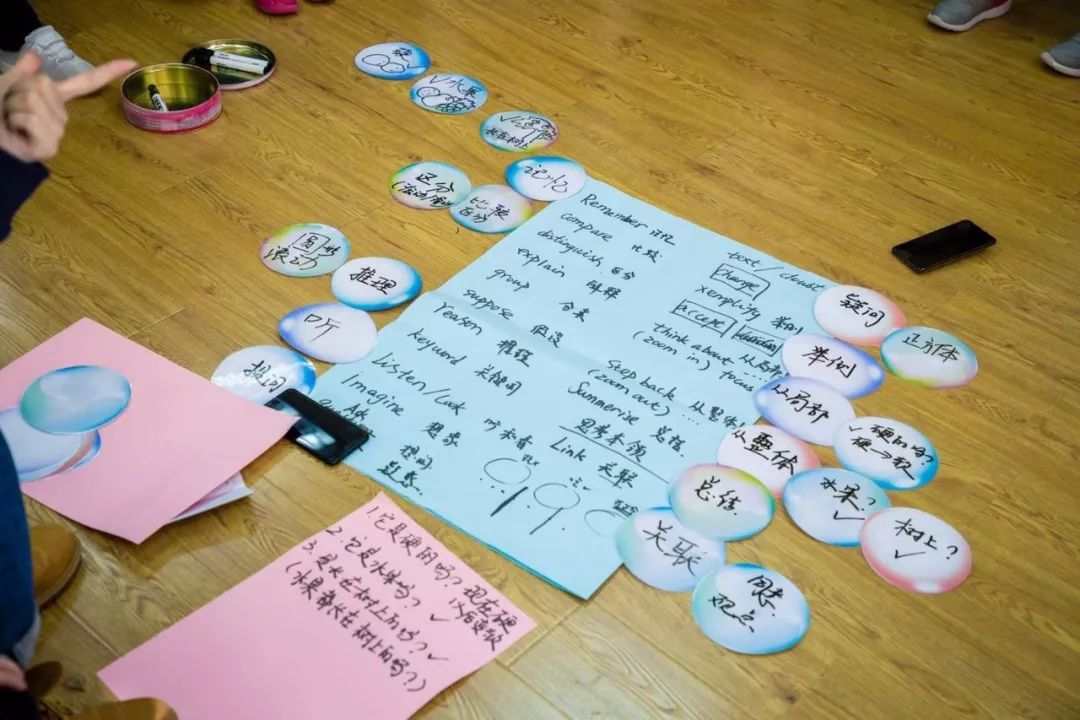

课堂热身游戏

只见老师拿来了一个密封的木盒,让每个孩子摇一摇,规定集体在十个问题之内,猜出里面是什么。

于是,孩子们开始思考并提出“它是硬的吗?”“它是水果吗?”“它有皮吗?”“它的皮能吃吗?”

每个问题,老师都会适时地引导孩子们归类,这是运用了“分类、假设、推理、总结”等哪一种常见的思维本领。

当孩子们做出一些判断,比如“水果都是长在树上的”,老师则会反问“这是真的吗?有没有不是这样的情况呢?”

就这样,一场小小的课堂热身游戏,让孩子们的脑细胞活跃起来,掌握一些常见的思维本领,同时,也考验了大家的合作能力,能否在一定的提问机会之内,集体寻找出答案。

老师通过孩子们的对话,提炼出孩子们的思考本领

接下来,孩子们在面对不同意见时的表现,更让人感到惊讶。

在小组讨论环节,需要一位组员负责配图。可是,有两三个孩子都想承担画画的角色,怎么办?大家僵持不下。

这时候,老师并不干涉,只是微笑着说:“都想画画怎么办呢?你们要想办法解决哦。”

没想到,孩子们居然主动提出,以民主投票的方式,决定由谁画画。就这样,一场常见的“纷争”,被幼儿园孩子轻松化解。

面对我的诧异,Cindy笑着说,“他们可不是一开始就有解决问题能力的。只是因为在儿童哲学课上,我们经常引导孩子,如何倾听别人的想法,处理不同的意见。”

儿童哲学课,就像是一场思维碰撞,它鼓励孩子在对话中,建立自己的思考;面对质疑,可以很从容地说出不同想法的理由,同时,也让孩子在有规则的对话和活动中,学习如何提问、如何倾听他人、如何参与合作等“软实力”。

畅所预言,大胆表达观点,是任何讨论的前提。同样,在哲学讨论课上,讨论话题的哲学性和思辨性,并不是最重要的,关键是能让孩子们毫无顾忌地说出内心想法。

可是,幼儿园的孩子已经学会隐藏起自己的内心想法。刚开始上儿童哲学课,他们会揣摩大人想要的是什么,或者遵循常见的思维定势,给出一个

“安全的答案”

。

比如,当老师引导孩子们讨论“分享”这个话题,“是不是一定要分享?是不是所有的东西都可以分享?”几乎所有孩子都表示要分享。

只有一个孩子,提出了质疑:“有些东西不能分享… …比如我的名字。”Cindy认为,这样的回答需要倍加珍视,因为在儿童哲学课上,只有鼓励不同的意见表达,才有越来多的孩子敢于发表真实想法。

当然,在畅所欲言的环境下,也会有让你忍不住想要指正的“童言无忌”。这时候,更需要引导者能够“

忍耐

”和“

放弃说教

”,而不是及时指出错误。

比如,一次课堂活动中,老师提供了四张照片:

在分别是一个西藏小孩,一位年轻妈妈,拥抱着的印度孩子,还有一位老爷爷,让孩子们选一张最让你感动的微笑。

结果,没有一个孩子投票给微笑的老爷爷。

问孩子:“为什么没有一个人选老爷爷?”

回答是:“他满脸皱纹,太丑了”“他跑不动,不能陪我玩”

老师记录下孩子们的想法

这种情况下,老师要忍住“说教”的冲动,顺着孩子们的回答提出疑问, “老人脸上的皱纹,是他们能决定的吗?”“老人跑不动,背后的原因是什么呢?”引导他们进一步思考。

可是,如果孩子们对老人的曾经不了解,很难萌发出真正的尊重。基于此,顺其自然地策划了“记忆墙”活动,分享爷爷奶奶年轻时的照片,了解长辈们也曾过光辉灿烂的岁月,并让孩子对人生的衰老过程,有理性的认识和思考。

Cindy 感慨:“这比凭空想出一个活动要有意思多了。毕竟,价值观的建立,不是灌输给孩子‘什么是对,什么是错’,而是通过隐含价值观的哲学对话,鼓励孩子们重新思考已有的看法。”

都说儿童是天生的哲学家,但时在日常生活中,面对孩子们的诸多提问,家长要么答不上来,要么觉得太幼稚懒得回答。

Stephen提醒家长,孩子在幼儿阶段的这些问题,如果得不到珍视,到了小学阶段,他的好奇心很快就泯灭了。

那么,如何保持孩子的好奇心和提问热情?他给家长支了几招,只要掌握一些沟通技巧,就可以让看似“很傻”的问题,成为锻炼儿童思考的“助推器”。

海富东方幼儿园园长 Stephen Walshe

1、思考主动权交给孩子

这是一个五岁女儿和爸爸之间,关于“有没有魔鬼”的对话。

女儿:“爸爸,魔鬼是真的吗?”

爸爸:“你觉得呢?”

女儿:“我觉得它是真的。”

爸爸:“如果它是真的,为什么看不见呢?”

女儿思考:“因为是白天?”

爸爸:“如果我们能看见它,就一定是真的吗?”

对于女儿的每一次提问,爸爸都没有直接给到答案,而是将问题抛还给女儿,引导她自己去思考。

在这场对话中,亲子从一个看似“荒唐”问题,层层深入,并让孩子对做出的每一个判断,都要给出依据,确保思考问题的逻辑。

此外,

多问几个“为什么”,也是深化思考的一个方法。

比如看电影回来孩子说:“我害怕黑,不喜欢看电影”;家长要问的是“你为什么害怕?”而不是一味地说“你要勇敢”。这些无关痛痒的安慰,并不能打动到孩子的内心。

2、对问题背后的思考

Stephen坚信,儿童的每个问题都应该珍视,因为这些问题背后,能揭示更多的内心状况。

有一次课上,他给孩子看了一段儿童迷路的视频,本意是聊聊“安全”方面的话题,没想到孩子看完视频后的疑惑却是“他的妈妈在哪里?”

Stephen说,这个问题虽然没有哲学意义,但是我们应该看到,

孩子这一问题背后,其实隐藏着他的恐惧、焦虑和被抛弃的紧张

。

类似这些简单的问题,都可能与孩子的生活和内心需求息息相关。在此基础上,可以和孩子就其背后的心理,做进一步的讨论,比如进“什么是害怕,什么是紧张?”

孩子们围坐一圈进行哲学讨论

3、适当的质疑和反问

“思考和胡思乱想是两件事情,真正的思考是痛苦的,就像练习钢琴一样。同样,思考能力的培养过程,也是痛苦的。”

但是,有越来越多的家长奉行鼓励教育,孩子表达的任何想法,都会给予表扬,生怕会打击到他的自信。其实,这会导致孩子懒得深入思考,也只受不了一丁点的质疑。

在日常生活中,不妨用儿童哲学对话的方式,对孩子的观点进行追问和质疑,这将有助于孩子更加全面、辩证地思考问题。

尤其在这个碎片化时代,我们每天都从网络媒体中吸收大量信息,辨别信息真伪的思辨能力,将尤其重要。

4、朋友般的亲子沟通