这一切要从挖矿开始讲起。

比特币的概念由化名为“中本聪”的网络极客在2009年提出,是一种不依靠特定货币机构发行,根据特定算法,通过大量计算产生的去中心化的数字货币。

“可以这么理解,比特币系统是一个巨大的、不断更新的账本。每一页都叫做一个区块,按照时间顺序连起来,就叫做比特币的区块链。每10分钟新增一个区块,里面的内容是过去10分钟系统内发生的一些交易。每一笔交易都会完完整整记录在这个账本里,比特币就是账本里记录的钱。”

孙小小解释道,“其实我们电子银行系统也是一个账本,支付宝也是账本,里面也记录了每个人的交易记录。但是比特币与银行、支付宝有所不同的是,比特币的交易信息不保存在中央服务器中,却保存在所有连接到比特币网络的电脑里。”

在比特币的工作量证明机制下,比特币网络里任何人都可以争取记账权,谁先解决一道与记账相关的数学题谁就先记账。这种数学题有个特点——解起来很难,验证很容易。

“假设解题是在扔3个骰子,谁扔出来点数小于5就对了,扔出来比较困难,但是验证却很简单,”

孙小小用了一个近似的例子。

但是真实的题目并不是这么简单,

其难度相当于1亿个骰子扔出小于1亿零50的数字,谁先扔出来,谁就获得记账权。

此时,1亿零50就是个哈希值,扔骰子的过程叫做哈希碰撞,而挖矿算力的单位就是每秒钟多少次哈希碰撞。

目前比特币全网算力达到236万万亿次哈希碰撞每秒,相当于20多万个50米长的标准游泳池里面水滴的数目。但即便是这么大的算力,也需要10分钟左右才能碰撞到一个符合要求的哈希值。

挖矿算力的单位

“矿工”的任务就是参与争夺记账权,他们24小时不停地进行哈希碰撞,这个过程叫做“挖矿”。之所以有这个动力,是因为谁记账,最新生成的比特币就奖励给谁。

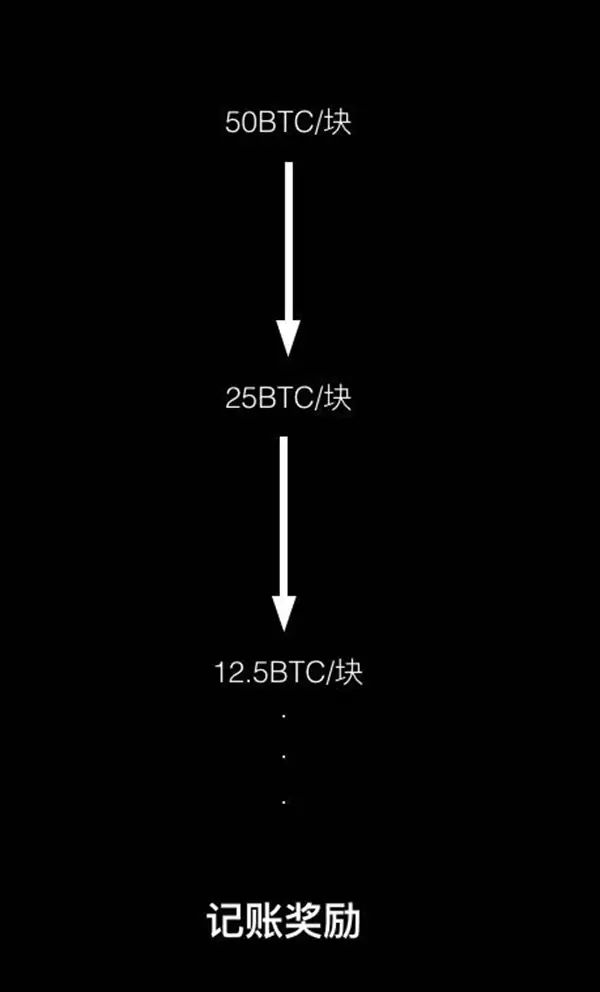

但是记账的奖励是递减的,比特币诞生之初,每记一页账本,账本的内容是10分钟内系统产生的几十笔交易,就能拿到50个比特币,但是按照中本聪的算法,后来记一页奖励25个,依次递减,就像挖金子一样,一开始挖得多,后来越来越少。每次新增奖励减少一半的时间点,就叫做比特币产量减半。

比特币记账奖励减半规律

2012年比特币进行了第一次产量减半,2016年7月,比特币进行了第二次产量减半,目前记一页账本获得的奖励是12.5个比特币。下一次减半会发生在2020年左右,而到2040年比特币总数不会再增加,总量是2100万枚。

除了新增的比特币,“矿工”的奖励还有新增账本记账的手续费,在未来比特币总量不增加之后,后者会成为矿工的主要收入。

孙小小总结道,“挖矿”主要有四种作用:一是发行了新的可以流通的比特币;二是确认交易,记账;三是增加账本一页,也就是打包交易形成“矿”;四是通过工作量证明机制,让比特币账本无法被人随意篡改。

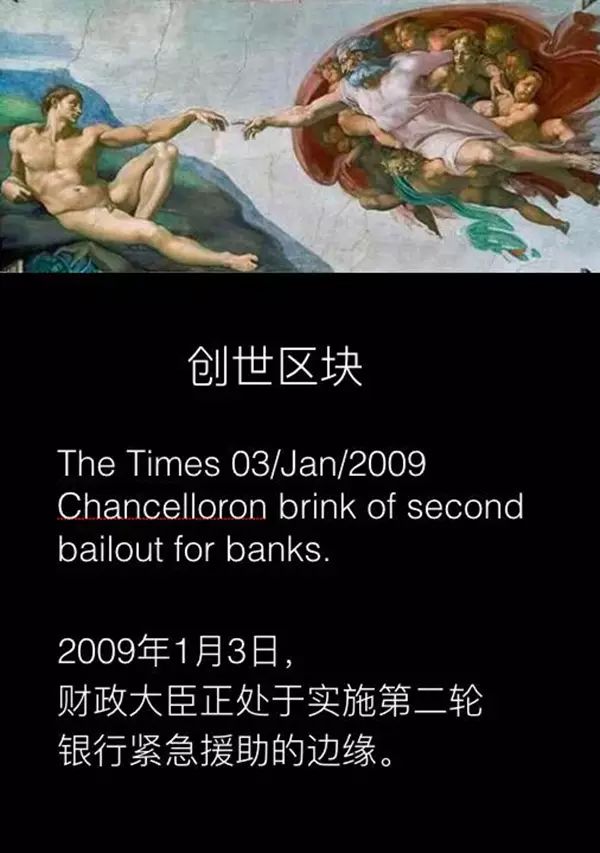

全世界第一位矿工毫无疑问是中本聪,这个区块被称之为“创世区块”,中本聪在上面写着“2009年1月3日,财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘”,并借此表达对现有货币体制的不满。而接受第一笔比特币转账的是密码学大师哈尔·芬尼,他也是史上第二位矿工,在最开始的比特币网络中,只有中本聪和哈尔·芬尼两人。

创世区块