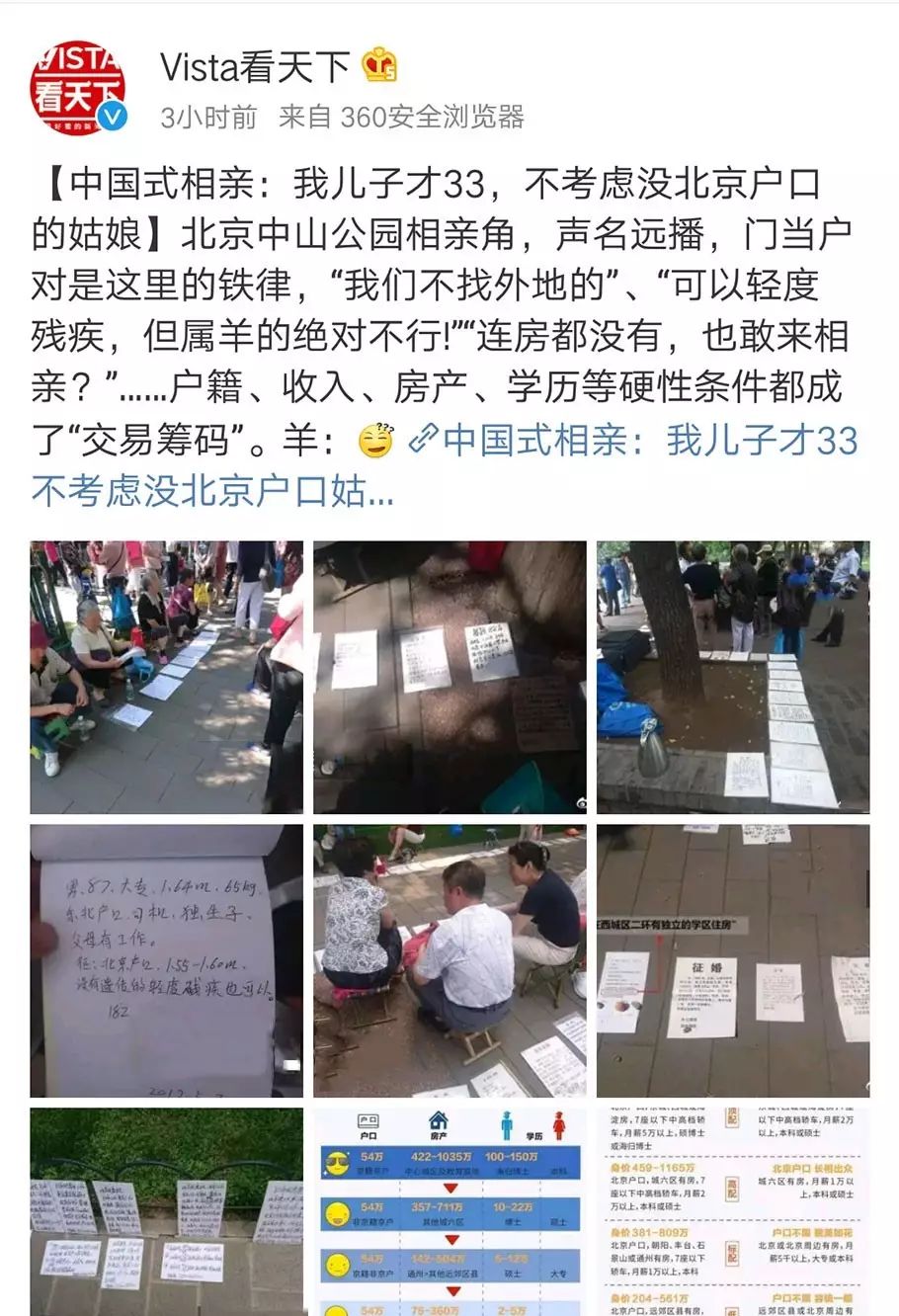

今天浏览新闻,注意到这么一条消息:

故事里被征婚的大多是:

-

75后和80后的城市中产。

-

以大专、本科学历为主,北大博士、清华硕士、美国名校也不少见。

-

他们或是土生土长的北京人,或是有着北京户口的外地人,多数早就在北京定居。

-

凭借不错的收入或家庭背景,在房价高企的北京拥有至少一套独立住房。

在相亲市场,他们明确表示:

-

不找外地的,有外地人确实动机不纯,拿我们当跳板。

-

连房都没有,也敢来相亲?

-

可以轻度残疾,但属羊的绝对不行!

一位26岁的北京姑娘,京籍京户、三环有房、985高校硕士,却因为属羊惨遭淘汰。

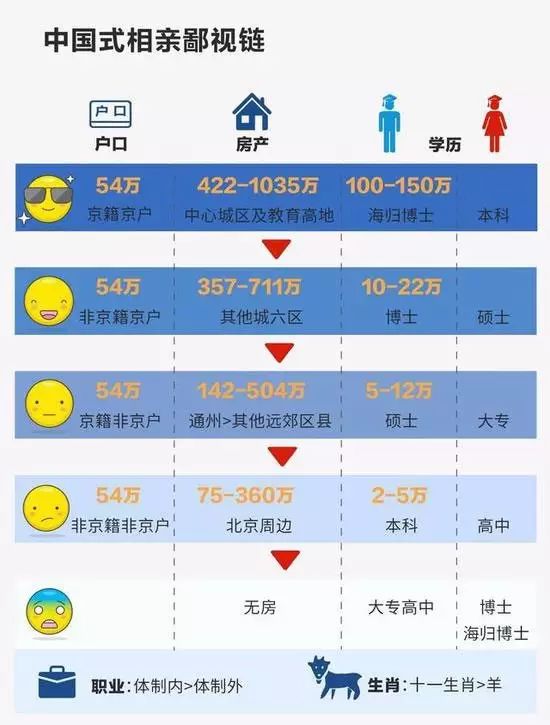

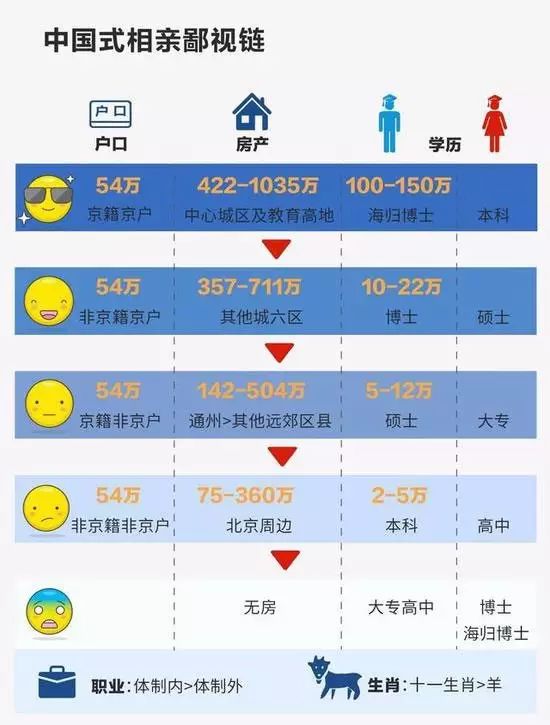

媒体还制作了一张中国式相亲鄙视链:

网友们一脸黑人问号脸:

属羊的吃你们家草了?

@ 吕moumou:

上月去中山公园看过,俨然一人口交易市场。

@ 明明02-22:

女博士,女强人还成简配了,简直笑死人,月薪5万还用理你们这些人,笑死了。

@ 星星猩猩心:

属羊的我要气炸了,连残疾都不如了!

@ i糊里糊涂啊啊:

才33????还真以为你儿子是朵花啊。

@ 叔燃起茎夫疯玩乳:

不好意思我想找个外国的帮助我移民。

有网友也表示,这么做无可厚非:

本来相亲就是光看硬件抉择啊,啊那不然呢?人家跟你不熟,还能奔着你的海誓山盟去结婚啊?!谈恋爱的结婚就是看软件,只要你人好,有才,对我好我就嫁,没车没房我也愿。相亲的不看你车子房子票子,难道看你的王者里面操控英雄的走位风不风骚来决定嫁不嫁啊?

先不说相亲这个事,小编想起了早前刷屏的《成都小区里的阶级斗争》,文中,处处充斥着对那些刚毕业不久的高学历者的鄙视以及自身优越感:

好一点的小学,暑假都有去美国的游学项目,花费至少要4万-6万,这还不算购物的花销。我女儿5岁,我每周都请国学老师来给她教礼仪,每个月花费1万2,对于很多致瑞雅苑、锦东庭园以及省机关基层公务员的年轻人来说,半年工资就没了。

如果因负担不起而拖后腿、反对这些项目,甚至举报乱收费,势必拖累我们菁英业主子女的教育。

假如你连买学区房的财力底气都没有,也就不要指望通过划片给娃儿带来良好的教育。

即便你满腹经纶,如果你的收入还比不上农民工,那你的娃儿很大可能还不如农民工的娃儿有素质。

素质与成绩都是用钱堆出来的,一分钱,一分成绩,一分钱,一分素质。

原文很长,大意就是攀成钢万科·金润华府一极具优越感的生意人业主,为争夺成师附小望江校区优质教育资源,希望联合望江锦园、望江水岸同样具有一定优越感的政府公职人员业主,抵制“年收入50万以下,无金钱也无权利”的锦东庭园和致瑞雅苑的低房价楼盘业主孩子。

最后,作者还对“低素质家庭”进行劝降:

收入比不上别人,后代的素质肯定也比不上别人,所以你就应该放弃学区房的权利,安心做你的低素质人,别给高收入人群添乱。

对此,网友评论:深深地体会到了什么叫做

“焦虑的中产阶级”

,什么叫

“精致的利己主义者”

。

还有新闻报道,有中产阶级绝不让娃和没英文名、看喜羊羊的孩子同读没有外教的幼儿园。

类似的故事举不胜举。

鄙视链就像大自然的食物链,越往上数量越少,越小众显得越高级。

不同的是,食物链底端的动物无法逆天改命,鄙视链里的每一环却都不太愿意接受来自上一环的鄙视,却又同时不可避免地多多少少鄙视了下一环。这种单向循环是鄙视链的基本运作模式。

北京三环的看不上北京五环的,北京五环的看不上外地的,外地年收入过50万的看不上年收入不到50万的,北大清华的看不上985、211的,985、211的看不上其他非211的,有英文名的小孩看不上没有英文名的小孩……

阶级斗争的精髓:

团结一切可以团结的力量,整垮所有的敌对份子。

人们就像好不容易挤上公交车的人,上车前拼命喊让一让让一让,上车后大声叫不行了不行了。

人生处处不鄙视,作为一个无产阶级,现在有一点能理解中产阶级的焦虑了。能理解为什么年轻人拼命想在大城市买房了,拼命想买学区房,中年人年入百万还是焦虑不安,总觉得现有一切的不够安稳。

甚至能理解,为什么相亲的时候一定要北京户口了!

小编

:

对于中国式相亲明码标价的行为,你认同吗?对于阶级鄙视链,你又有哪些看法?

欢迎在留言区发表你的观点~

更多

戳

这里

,送

380元

大礼包!

↓↓↓