《市场的轮回——金融市场周期与经济周期关系初探》——

华泰周期研究系列开山之作

,

发布于2016年2月21日

本报告开创性地从数据角度讲述金融市场普遍存在40个月左右的周期。据此,我们在2016年2月底提出“关注市场反转,重点推荐周期性行业”的市场观点,现在这一观点已经得到时间的印证,并且当初的推荐时点非常精准,令人击节赞叹。这篇经典报告值得您一再回味,原文如下,pdf版可以在百度网盘下载:

http://pan.baidu.com/s/1slGQGe5

(无密码)

关于经济周期及其对市场的影响,一直都是投资领域的研究热点。撇开宏观经济数据,我们发现市场交易数据本身就存在相当清晰的周期性。这个现象不仅存在于A股市场、美国股票市场、同时也存在于大宗商品市场,并且它们的周期长度相当接近,均是40个月左右。

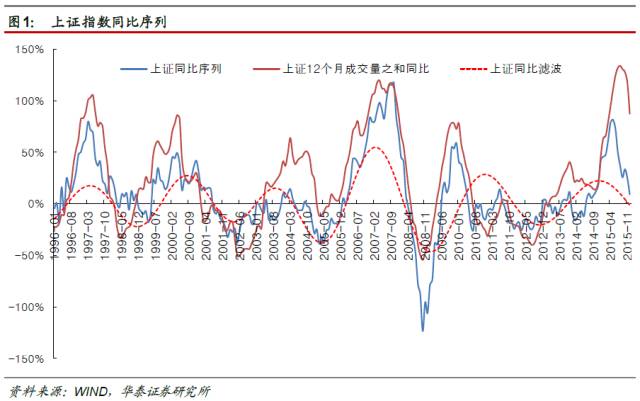

上证指数同比与M1和M2高度同步并且周期都是40个月左右

如果把上证指数按照经济指标一般进行同比处理,周期相对清晰且稳定,从1996年01月至今241个月,共经历6个周期,长度分别是40、37、36、41、45、42个月。上证指数价、量的同比,以及M1和M2的周期也存在很清晰的同步关系,除本轮周期M1和M2与上证协同性稍弱意外,前面5轮周期中这4个指标都是同步变化的,协同性很高。

标准普尔500及CRB指数也存在40个月左右的周期现象

标准普尔500指数的同比序列从1931年10月开始至今的1021个月,总共经历25个周期,平均每个周期40.84个月,最长的53个月,最短的25个月。CRB指数周期类似。

对于其余的金融市场,我们仅对比规模相对较大经济体的指数,发现日本、德国、英国、法国、澳大利亚的股票市场指数也都存在40个月左右周期的现象,并且中国、美国、日本、德国、英国、法国、澳大利亚的股票市场周期高度同步,与CRB指数的周期协同性也很高。

分别使用产能利用率和订单/库存等指标用两种方法对美国经济周期进行周期划分,周期的结论是类似的。799个月19个周期,平均每个周期42.05个月,最长的65个月,最短的21个月。并且标普500和库存周期协同性很强,50年代到80年代标普500都是稳定领先的,最近20年两者基本同步。日本市场的整体结论是一致的,即日经225同比的周期和库存周期高度同步,不过中间有一个库存周期对应两个股票周期,导致日本库存周期是406个月8个周期,平均每个周期50.75个月。

为什么无论是在金融市场还是实体经济,40个月左右的周期稳定而持久,从未被打扰?我们有一些初步的不成熟的看法想和大家探讨。主要逻辑如下:经济发展的本质是生产关系的帕累托改进,任何改变都是有成本的,即在做出改变的时候并不知道结果到底是改进还是阻碍;经济发展存在不对称性激励,即长期看生产率是在趋势性提升的,我们所做的生产关系帕累托改进的期望收益是正的,这个长期的诱惑让经济体有持续改进的动力。这样经济发展就是一个趋势项加上一个随机波动项的叠加。因为不确定性无处不在,所以无论是个人还是组织都在不停的做着各种安排平衡潜在收益和风险,生产率在提升的同时经济体也在提升其免疫系统—库存和产能就是免疫系统的主要形式。免疫系统基于成本选择阈值,过滤掉阈值以下的随机冲击,如果随机冲击的分布是确定的,则高于阈值的概率就是相对确定的,则周期性波动的频率就是相对确定的。

风险提示:所有的结果仅是历史统计结果,未来能否持续不确定。

关于经济周期及其对市场的影响,一直都是投资领域的研究热点。撇开宏观经济数据,我们发现市场交易数据本身就存在相当清晰的周期性。这个现象不仅存在于A股市场、美国股票市场、同时也存在于大宗商品市场,并且它们的周期长度相当接近,均是40个月左右。

由于绝大部分对宏观数据的分析都是基于同比数据的分析,所以对于股票价格我们也尝试转换为同比序列进行分析。因为我们认为:股票的价格数据同样也是一种宏观经济数据。关于这一点,罗杰·沃德·巴布森在1911年所描述的典型经济周期次序中说道:“总体上来说,产业一般是在几个月之后跟随股票市场价格变化的。”。他有一个著名的论点:“通过研究股票市场来预测经济活动,要比通过研究经济来预测股票市场容易得多。”

上证指数和深证指数的同比序列显著存在周期,并且周期的长度相对稳定,大约40个月左右。仅就上证同比和12个月成交量之和同比这两个指标而言,通常所说的“有量有价”是成立的,但是“量在价先”不成立。

注2:上证12个月成交量之和同比,即逐月计算过去12个月上证指数成交量之和,形成Volume_MA12序列,然后计算Volume_MA12序列的同比,即ln[Volume_MA12(i+12)]-ln[Volume_MA12(i)]。

1996-01至今总共241个月,上证指数经历六轮周期,长度分别是40、37、36、41、45、42,平均长度40.17个月。六个上升周期长度分别是15、12、22、29、14、34,总计126个月,平均长度21.00个月;六个下降周期长度分别是25、25、14、12、31、8,总计115个月,平均长度19.17个月。

进一步的分析,我们发现股票市场的周期和M1、M2的周期基本是同步的。

在美国股票市场,标准普尔500指数同比序列同样存在40个月左右周期的现象。

过去1021个月,标准普尔500共经历25个周期,平均每个周期的上升期是20.04个月,下降期是20.80个月,整体是40.84个月,最长的53个月,最短的25个月。

大宗商品CRB系列指数同比序列,同样存在40个月左右周期的现象。(下图仅以CRB金属指数为例,其他指数周期类似)

过去798个月,CRB金属指数共经历18个周期,平均每个周期的上升期是21.50个月,下降期是22.83个月,整体是44.33个月,最长的是65个月,最短的是19个月。

中美两国股票市场不仅都存在40个月左右周期的现象,而且两个市场的周期还表现出很强的同步特征。

注:为更清晰的比较时间序列中长期的波动特征,我们将会更多的采用滤波后的数据进行比较。当然我们会遵守傅立叶变换的基本原则,除非序列本身中长期的周期就很显著,并且滤波后的序列和原始序列相关性很高,否则我们就采用原始序列。(滤波保留的频段是0.1-0.3,单位是年)

不仅仅是中美两国股票市场周期是同步的,全球主要国家的股票指数都存在很强的同步性。无论是长期趋势线向下的日本股市、长期趋势向上的美国股市、抑或是大幅震荡的中国股市,换算成同比序列后,都存在很强的正相关性。

股票市场的周期与CRB指数的周期也存在很高的同步性,绝大部分的周期都是能够对应起来的。

40个月左右的周期,与经典的基钦周期在时间上是匹配的。因此我们有必要进一步考察基钦周期与股票市场周期的对应关系。

基于经济规模及数据长度方面的考虑,我们主要考察美国股票市场与美国基钦周期之间的关系,并辅助展示日本市场的结果。

基钦周期又称“存货周期”,是1923年英国经济学家基钦在《经济因素中的周期与倾向》中提出的一种为期3-4年的经济周期。基钦根据美国和英国1890年到1922年的利率、物价、生产和就业等统计资料,发现如果厂商生产过多,存货就会增加,进而为平衡存货而削减生产,导致生产、存货出现40个月左右的周期性波动。

存货周期相关的指标是:出货量、订单、存货。我们分别选择制造业出货量同比、制造业新订单同比、制造业存货同比、制造业未完成订单同比四个指标研究美国存货周期。

美国存货周期相当明显,过去656个月,共经历15个周期,平均每个周期的上升期是23.40个月,下降期是20.33个月,整体是43.73个月,最长的周期71个月,最短的27个月。

出货量和新订单同步变化,属于存货的领先指标;未完成订单大概落后存货变化,属于之后指标。

标普500虽然和存货周期的四个指标相关性都很高,但是相关性最高的还是出货量指标。在大多数时候,标普500的走势是领先出货量的,近20年来领先的时间已经大幅缩短。从波动幅度看,过去50多年股票市场的波动幅度一直都远远高于出货量的波动幅度。

在经济周期的过程中,产能利用率也是一个相当重要的观测指标,产能利用率的周期也是大约40个月左右。

过去799个月,一共经历19个周期,平均每个周期的上升期20.37个月,下降期21.68个月,整体42.05个月,最长的65个月,最短的21个月。

日本的基钦周期中,出货量指数同比领先库存指数同比,库存指数同比领先存货率指数同比。

过去406个月,一共经历8个周期,平均每个周期的上升期26.38个月,下降期24.38个月,整体50.75个月,最长的77个月,最短的36个月。

日本的生产者出货指数同比和产能利用率指数同比相关性非常高,两者的波动节奏和波动幅度几乎完全一致。

如果没有信息优势,对于事物又没有更加深刻的理解,那么所谓的分析不过是自欺欺人。

金融投资的核心是什么?微信群里,一位睿智的群友的答案是:“做金融拼的就是理解”。我非常认同这个回答,金融投资的核心是理解经济社会运行的真相。是的,我们需要不断的去发现经济体系中存在的事实,并且理解其中的真相。

在阐述我自己对于金融经济周期的朴素理解之前,我想先介绍Ray Dalio的债务周期理论,因为站在金融投资的角度,他的理论是非常清晰和有指导意义的。

Ray Dalio是桥水基金(Bridgewater)的创始人兼CEO。他有一篇很出名的文章《理解宏观经济的运行框架》,站在金融市场投资者的角度阐述经济周期的基本逻辑。

注:以下的内容摘录自徐治彪翻译的Ray Dalio的《理解宏观经济的运行框架》。

按照时间序列分解的方法来说,经济活动的曲线分解成一个长期趋势项,和两个长度不同的周期项。

过去100 年,每单位资本产生的真实GDP 的增长平均保持在略低于2%左右,并且没有波动太大。这主要是因为,随着时间的推移,知识在增加,致使生产率的提高和生活水平的上升。在图中可以看出,从长期来看,生产率趋势线波动非常小,即使是在1930s 大萧条时期。因此我们有理由相信,时间会把经济拉回到正轨上来。然而,往细里看,与趋势线的背离波动短期却比较大,比如说,在萧条时期,经济在高峰和低谷相差20%,金融财富的损失超过50%,股价下降甚至超过80%。对于萧条的起始阶段的持有金融财富的损失比图中的显示的更大,因为财富还有一个转移的过程(政府通过税收等政策财富转移)。

围绕着趋势线的波动不是由于知识的增加或者减少。例如,大萧条的出现不是由于人们忘记了如何有效生产,也不是由于战争和干旱。所有对经济产生噪音的因素都在那,然而经济就是停滞不前。那为什么闲置的工厂不简单的雇佣一些失业者来利用充足的资源,以便拉升经济呢?问题在于这些周期不是由于我们无法控制的事件引起的(比如自然灾害),真是的原因是人的本性以及信贷系统的运作。

背离趋势线的波动最主要是由于信贷的扩张以及收缩,也就是信贷周期:1)长期债务周期(50-75年)(the long wave cycles)2)短期债务周期(5-8 年),又叫商业/市场周期。

如果债务和支出比货币和收入增长更快,这个过程也是自我强化的过程。更多的支出带来收入和个人净资产的增长,又反过来提高借贷能力,并鼓励更多的消费支出。然而,债务不可能一直增长下去,就像你潜水时不可能靠着氧气瓶里的氧气供给来永续地生存下去。在借债时,你需要做到能借也能还,你现在借的债,将来需要偿还的。然而往往现实中借款时并没有考虑太多,当你借来消费,给人你富有的表象,贷款方认为你的信用会非常好,这时候贷款方愿意提供信贷给你,并不太多考虑将来还款时会怎么样。当债务不能继续增加时,这个自我强化的过程就会反过来。这是一个动态的长期债务周期。只要信贷没有消失,这样的长债务周期就会存在。

周期处于上升时,会出现自我强化过程,货币的增长对应着更高的债务增长,借助债务消费支出增速、购买更多的资产。支出和资产价格的上升反过来促使更多债务的增长。这是因为贷方提供信贷是依据借方:1)收入或者现金流;2)财富或者抵押。这两者持续向好,就会自我强化来增加债务量。

长期债务周期的高峰发生在:1)债务收入比例非常高;2)货币政策不能继续创造信贷增长。达到这个点后,债务不能够继续增长,这时候就开始了去杠杆化过程。去杠杆的促发是由于债务人不能支付他们的到期债务和利息,这将导致私人部门大量的债务违约以及削减成本,结果带来大量的经济问题,比如失业率高。债务危机的促发是来自多方面的原因,最常见的原因是投资者利用杠杆在高的价位上购买资产,预期资产价格会继续上升,而实际上他们预期过于乐观。结果就是缺乏足够的现金流去偿还债务。讽刺的是,在开始阶段,资金的短缺是由于货币政策的紧缩以对抗资产泡沫,因此紧缩的货币促发了债务危机。还有就是,利用杠杆购买金融资产,预期金融资产继续走高,这比利用杠杆操作一般商品、服务更加危险,因为只是表面上提高了生产产能,这样更容易促发债务危机。因此,在现实中,如果出现金融市场呈现繁荣景象但是伴随着低通货膨胀,很可能这是泡沫破灭的前兆,比如1920s 的世界各国,80 年代的日本,以及近期08 年的金融危机。

短期债务周期,也被称为商业周期,主要由中央银行的政策控制。主要是两种状况:a)因为经济中的一些指标良好(用GDP 缺口、资源可利用容量、失业率等指标衡量)使得通货膨胀上升到不合适或者太高时,紧缩政策;b)当相反的状况出现时,政策放松。

“早周期”阶段(early-cycle)(通常持续5-6个季度)一般开始于,低利率和大量可获得的信用使得对利率敏感的项目(例如,房地产和汽车)和零售销售的需求好转。前期存货的清除结束和存货重建的开始也给需求的好转提供支持。这些需求的增加和生产的上升拉高平均周工作时间,就业率上升。通常,信用增长速度很快,经济增长强盛(超过4%),通货膨胀率低,消费增长旺盛,累计存货的比率上升。由于高增长和低通胀使得低利率得以保持,美国的股票市场是最好的投资标的。而抗通胀资产(inflation hedge assets)和大宗商品是表现最差的投资标的。(关键词:低通胀,需求增速快,补缺口)

“中周期”(mid-cycle)(平均持续3 到4个季度),伴随着经济增速下降(大约2%),通货膨胀率保持在低位,消费增长下降,累计存货比例下降,利率逐渐不再下降。股票市场的上涨逐渐减慢甚至终止,而抗通胀资产的收益率下降减慢。(关键词:低通胀,缺口逐渐补完,需求增速短暂放缓,酝酿下一阶段产能扩张)

“晚周期”(last-cycle),通常开始于扩张阶段的两年半,具体取决于上一个衰退周期形成的经济下滑的缺口的大小。在此刻,经济增长上升到一个平稳的水平(大约3.5-4%),可利用资源容量约束出现。但是信用和需求的增长依然强劲。因此,通货膨胀率开始趋势向上,消费增速上扬,存货水平也提高,利率上升。股票市场进入其上涨的最后一步,抗通胀资产成为表现最好的投资品种。(关键词:补缺完成,产能扩张阶段,需求旺盛,价格抬头上涨)

“紧缩阶段”(tightening phase),这一阶段,实际通货膨胀率和预期通货膨胀率的加速上升推动着美联储转变政策为约束。具体显示为流动性的下降,利率水平上升,利率期限结构曲线变平甚至逆转。这些转变导致货币供给和信用增长下降,股票市场先于经济下行之前下降。(关键词:政策紧缩,抗通胀,产能扩张结束)

衰退前期:由于美联储维持紧缩的政策,经济合同减少,一些经济指表向下(GDP 缺口、可利用资源和失业率等作为指标度量),股票价格下降,大宗商品和抗通胀资产价格下降,通货膨胀率也下降。

衰退后期:由于通货膨胀的担心下降而衰退减缓增长的担心上升,中央银行宽松货币政策。因而,利率下降,尽管经济还没有开始恢复,更低的利率水平导致股市价格上升。相对的,大宗商品和抗通胀资产依然保持弱势。更低的价格和更高的股市价格使得扩张阶段的开始。

关于经济周期的逻辑,每个经济学流派都有自己的一套理论。从左到右依此是:凯恩斯主义、新剑桥学派、新古典综合派、新凯恩斯主义、瑞典学派、弗莱堡学派、供给学派、货币学派、合理预期学派、经济自由主义。(注:分类来源于知乎Liu Cao)

对于经济周期的管理,每个经济学流派都有自己的政策主张。各国政府也积极寻找对策,试图平抑经济的周期波动,让经济能够更加平稳的运行。但是无论从金融市场指标还是实体经济领域的观测指标来看,经济周期一直按照自身的规律,稳定的运行着,从未被打扰。

如果我们以标普500同比为研究对象(其他的经济指标也可以,不一一列举)。分别抽取四个长周期跨度,时间长度分别是464个月(1931-10---1970-05)、487个月(1944-05---1984-11)、488个月(1957-09---1998-04)、499个月(1974-06---2016-01),无论如何,对于我们研究的问题而言,这些都不算很短的时间(前后总的时间跨度1011个月,超过84年)。

在这四个周期跨度中,平均波动幅度、波动的标准差、每个周期的平均持续时间,均没有显著的差异。

即我们所有针对经济周期的经济政策,可能只是有短期的局部效果,中长期看不到任何对周期的影响(主要是幅度和频率)。

为阐述我们的基本逻辑,首先进行场景假设。假设有一个与世隔绝的村子,里面生活着1000个村民。

场景一:1000个村民只生成一种产品,只消费一种产品—土豆。无论每个人的生产能力以及消费需求是多少,任何分工合作和交易都不会发生。事实上1000个村民不是一个经济体,而是1000个独立的经济体,每个经济体的供给都等于消费,萨伊定理最简单的形式。

场景二:1000个村民都同时生产两种商品,并且同时消费两种产品—土豆和牛肉。假设村民分两种类型,A类型每天可以生产2个土豆或者4斤牛肉,B类型每天可以生产4个土豆或者2斤牛肉,两种类型的村民都是500人。如果不进行任何分工合作或者交易,每个类型的村民每天花一半的时间生产土豆,一半的时间生产牛肉,那么A类型的村民每天可以消费1个土豆和2斤牛肉,B类型的村民每天可以消费2个土豆和1斤牛肉。如果进行分工合作或者交易,一个A类型的村民和一个B类型的村民结成对子,A类型的村民专门生产牛肉,B类型的村民专门生产土豆,则A类每天生产4斤牛肉,B类型村民每天生产4个土豆,然后A用2斤牛肉跟B交换2个土豆,则每个村民每天都可以消费2个土豆和2个牛肉。500个A类型的村民和500个B类型的村民,一共结成500个对子,即500个分工合作关系,使得A每天可以多消费1个土豆,B每天可以多消费1斤牛肉,整体的福利增加是500个土豆和500斤牛肉,整体交易规模是1000个土豆和1000斤牛肉。

场景三:1000个村民都同时生产10种商品,并且同时消费10种产品。假设按照他们的能力一样可以分成10种类型(每种100人)的村民,不论每种类型具体的生产能力,按照比较优势原理,是可以找到有效途径进行分工协作增加每个人最终的福利的。如果每个村民,都和另外9个不同类型的村民建立分工协作或者交易关系,那么整个经济体共有1000*9/2=4500对分工合作或者交易关系,这是最低的生产关系的数目要求。

场景四:1000个村民都同时生产300种商品,但是这300种商品只能提供最终50种消费品,有一些是中间品,消费者同时消费50种产品。这个里面我们不做任何更加细致的分析,只是为下面的分析提供案例。

上面的场景中,“分工合作”和“交易”这两个词每次都是同时出现,因为从理论上说,每个场景中的生产都可以两种方式实现,第一种是存在协调角色的分工协作机制,另外一种是通过市场实现。

通俗来说,第一种是计划经济,第二种是市场经济。抛开这两种方式更加复杂的机制差异,仅就最表面的问题进行分析比较。理论上,在场景二、场景三、场景四采用这两种方式都可以达到同样的结果。

以场景二为例,为达到最终每个村民每天消费2个土豆和2斤牛肉的结果,计划经济的协调者需要维护500对生产关系,这是实现这种结果最低的要求;市场经济需要发生的交易最低次数也是500次,当然由于没有协调者,500次的结果概率不大,大概率发生交易的次数可能要多于500次,并且存在有些交易无法达成的风险(不一定能完全都匹配上)。

即在完全信息的条件下,采用计划经济的效率更高。但是实际的生产过程远比这个要复杂,假如A5生产了4斤牛肉,B5生产了4个土豆,但是B5改变主意只想消费4个土豆,不想消费牛肉了。同样的反向的事情发生在A6和B6身上,即A6只想消费牛肉,不想消费土豆了。虽然协调者可以进行协调,重新安排A5和B6交易。如果情况升级到场景三或者场景四,协调者就很难进行协调,因为生产关系不是线性增长,而是指数级增长。每一对生产关系都面临风险,协调的成本呈现出指数级增长的态势,而收益并不会呈现出指数级增长,系统的成本增长很快就会超越收益。

市场交易本身并不能提升产出水平,市场交易只能提高社会整体的福利。在相同的产出水平下,通过把商品或者服务交易到对此评价最高的社会成员手中,从而实现福利水平的提升。

能够提升产出水平的是分工合作,即关于生产的计划安排。任何一个新的生产计划自发达成时,一定是认为能够有效提升产出水平的,即在当时被认为是一个帕累托改进。这和任何一笔交易自发发生的时候,一定是交易双方都认为能够提升自身福利进而提升整体社会福利的原理是一致的。

计划的结果就是社会生产关系的产生,实现形式分别有企业、法律体系、金融体系。

在这个部分,为论述主题的方便,我们暂时假设四种场景都拥有完全信息。四个场景都是以计划经济的形式在运行。从场景一依次进化到场景四,每一步的进化生产力都在提升,并且生产关系也都在改善和增加。

生产力是指社会成员共同改造自然、改造社会获取生产资料和生活资料的能力。

生产关系是人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系。它是生产方式的社会形式。包括生产资料所有制的形式;人们在生产中的地位和相互关系;产品分配的形式等。其中,生产资料所有制的形式是最基本的,起决定作用的。

1. 生产关系包括生产资料所有制形式、人们在生产中的地位及其相互关系和产品分配方式三项内容。

2. 生产关系是人在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系。

3. 狭义的生产关系是指人们在直接生产过程中结成的相互关系,包括生产资料所有制关系、生产中个体间的关系和产品分配关系。

4. 广义的生产关系是指人们在再生产的过程中结成的相互关系,包括生产、分配、交换和消费(当然,消费系人类特有)等诸多关系在内的生产关系体系。

社会的本质是人际关系的集合,经济就是生产关系的集合,经济的发展在社会层面留下的痕迹就是生产关系。因此从社会的角度讲,经济的发展就是生产关系的帕累托改进。(某种意义上说也就是熊彼特的技术创新,这种技术创新是指广义上的技术创新,即要素的重新整合。社会的角度看,所有的资源或者要素也只有人际关系而已,所以广义的技术创新也就是生产关系的帕累托改进)

生产关系的帕累托改进主要两个途径,一个是新的生产关系的建立,另外一个是已有生产关系的再平衡。

我们做出任何选择的时候,并不知道结果,如果知道结果,也就无所谓选择。无论结果是好是坏,其实在选择做出的时候就已经注定了。好的结果和坏的结果,原因是一样的,都是我们最初的选择。这就是“盈亏同源”,因为所以的选择都是有概率的,但是选择本身是确定的,所有结果的原因是唯一的。

回到经济发展的问题上,从社会的角度看,经济发展是生产关系的帕累托改进,也是有成本的。即马克思说的,生产关系与生产力的发展相适应的时候,它就促进生产力的发展。当生产关系与生产力不相适应的时候,它就阻碍生产力的发展。

从Ray Dalio的实证研究中可以看到,人类的生产率长期看是在趋势性提升的。换句话说,长期我们的生产关系是在不断的进行帕累托改进的。

为什么永远都在帕累托改进,而达不到帕累托最优状态?为什么一直都有改进空间?帕累托最优条件:1)生产的最优;2)交换的最优;3)生产和交换的最优。基本要求是完全竞争市场。完全竞争有一个重要的条件就是完全信息,这个假设完全不现实,当前时间点小地理范围内的完全信息都不可能,更不要说更广的时间范围和空间范围了。经济发展水平的差异可以说就是取决于整个社会的信息水平,越发达的国家信息水平越高(历史中发生的所有事情都已经固化到我们现有的生产关系中,这也是信息水平的一部分),完全信息是人类永远追求但是永远达不到的发展目标,如果我们的目标包含在我们的基本假设中,那么讨论还有什么意义呢?

当然帕累托最优理论的讨论,恰恰说明信息对于社会生产力和生产关系的决定作用。市场通过交易在商品数量固定条件下增进社会福利,并且产生信息,这个信息是当前时点和空间能够获取的完全信息,并且是绝对的完全信息的一部分(因为宇宙既包含无限的空间也包含无限的时间)。

人类的生产率长期趋势性提升对于经济周期而言是很重要的。因为它决定了我们尝试去对我们的生产关系进行帕累托改进,以提高我们的生产率是一件理性的事情。

我们以投资为例进行说明:假设我们有一个投资模型,长期可以实现年化20%的期望收益,当然对于单次而言就是一个概率和盈亏比而已。

因为盈亏同源,我们要想获取年化20%的收益,就必须承受不确定性带来的净值波动,这是我们必须付出的成本。

我不知道其他市场的情况,仅就金融市场而言,不对称性激励是一种相当稀缺的资源。因为金融市场从长期看对称性很强,举个例子:追涨杀跌与高抛低吸是一对矛盾的概念,但信奉这两种对立理念的投资者长期存在。如果你对这两个方法进行海量数据测试的话,时间期限足够长,可能两者在很多统计指标上不会表现出显著的差异。在证券市场,这样的例子比比皆是,很少有方法存在长期的不对称性激励。即使存在,也一定是微弱的不对称性,因为如果存在很强烈的不对称性,系统很快就会失衡,重新进入另外一个完全不一样的状态。一个极端的例子:如果有一个方法能够只赚不赔,并且每天能够有10%的收益,那么一个投资者只要1万元的初始资金,一年时间基本就可以让整个人类的金融市场彻底消失。

每年2%的生产率的提升,对于任何一个社会而言都是非常有诱惑力的。所以经济体选择不断的进行生产关系的帕累托改进,是其本能的选择。这种帕累托改进只是在选择改变的时点上被认为是帕累托改进,实际结果是不是,则根本无法确定。根据“盈亏同源”,我们要想享受帕累托改进带来的生产率的提升,就必须承担由此带来的可能生产率的降低。

注:盈亏同源的概念,参考金融帝国的《走出幻觉,走向成熟》。

金融市场是生产关系的一种具体实现形式,当然生产关系也包含在企业中。所有的金融产品都是关于人际之间利益的某种安排。除现金外,所有的金融工具都是包含时间因素的,即存在不确定性和以及由此带来的风险收益。

生产关系的帕累托改进两种具体的实现形式就是企业的改进和金融市场的改进。所谓金融市场的改进,无非就是每天发生在金融市场中的一切事情—交易。

金融市场每天都在不停的发生的交易,就是不断的在对生产关系进行调整和优化,就是所谓的生产关系的帕累托改进的具体实现。所有的金融合约本质都是利益安排,所有的利益安排都必须附着在劳动生产和市场交易中,因为只有劳动生产和交易才能产生价值。

金融合约通过改进生产关系提高社会总产出,通过市场交易提高整体社会的福利评价。

我们可以更加简单的理解金融市场了。追求更高的生活水平是人类的本能,所以发展生产力也就是社会的本能,因为长期看,供给等于需求。这个过程中出现的最终产品和中间产品我们都称为商品,无论是农产品、工业品、服务、还是金融产品。经济体就是这所有商品市场连接起来的整体。这对于投资很重要,因为我不认为我们通过观察工业生产或者其他经济部门的生产,然后确定经济的状态,最终决定投资是一种非常合理的方式。因为股票市场作为经济体中的一个商品生产部门,也是跟其他部门联动的,股票市场的指数也是一种重要的经济指标,而且它未必会落后其他的指标。事实上,从经验上说,很少有其他商品生产部门是领先股票生产部门的。

因为经济发展存在长期不对称性激励,生产率大概率是在提升的。实际生产率的提升,提升了整体的消费能力。

人类最基本的需求可以分为衣食住行,衣食是必须消费,弹性很小;住行是可选消费,弹性很大。因此随着消费能力的提升,实际上主要是对可选消费品的消费在增加。如果对比可选消费和必须消费,可以发现可选消费的生产效率和分工复杂程度(产业链长,即哈耶克三角中的“迂回”太长)往往要远远高于必须消费领域。而根据前面分析的,分工合作或者说计划才是产出提高的关键,市场交易只是在增加福利。那么可以说,在可选消费领域,生产效率要比必须消费领域高很多,同时包含的生产关系及生产关系的复杂性也要高很多。这也再一次说明了经济的发展本质是生产关系的帕累托改进,如果拆除掉所有的生产关系,必须消费的产量会急剧下滑,可选消费部门基本被毁灭。

因此,金融工具的边际需求也主要是由可选消费带动的。如果我们按照熊彼特的说法,经济发展是由于创新,创新从社会的角度讲是生产关系的帕累托改进,那么之前我们看到的股票市场的周期领先工业产出/订单,或者同步于工业生产,就是合理的了。把所有的商品部门分成弹性低的必须消费和弹性高的可选消费,显然住行驱动的重工业部门和金融部门都属于可选消费。

生产率在提升的过程中,随着产出的增加,金融工具的需求也是在同步增加的。相对于弹性小,敏感度低的必须消费部门,可选消费部门就是领先指标。

生产率提升的直接原因和结果都是生产关系的帕累托改进(含新的生产关系的积累,以及老的生产关系的调整,统称帕累托改进),具体表现形式之一就是金融工具需求的增加和交易的活跃。

当前产出能力的提升根本原因是我们在更广的空间维度和更久的时间维度,重新进行了生产安排。因为我们获得了更多的信息,这种信息有可能是空间的,即更多的人与人之前潜在的生产合作关系被知道了,或者是时间上的,我们知道了人与人之间未来潜在的生产合作关系。这些信息都扩展了我们选择的边界,让我们能够选择产出水平更高的生产关系集合。

注2:上证12个月成交量之和同比,即逐月计算过去12个月上证指数成交量之和,形成Volume_MA12序列,然后计算Volume_MA12序列的同比,即ln[Volume_MA12(i+12)]-ln[Volume_MA12(i)]。

1996-01至今总共241个月,上证指数经历六轮周期,长度分别是40、37、36、41、45、42,平均长度40.17个月。六个上升周期长度分别是15、12、22、29、14、34,总计126个月,平均长度21.00个月;六个下降周期长度分别是25、25、14、12、31、8,总计115个月,平均长度19.17个月。

进一步的分析,我们发现股票市场的周期和M1、M2的周期基本是同步的。

在美国股票市场,标准普尔500指数同比序列同样存在40个月左右周期的现象。

过去1021个月,标准普尔500共经历25个周期,平均每个周期的上升期是20.04个月,下降期是20.80个月,整体是40.84个月,最长的53个月,最短的25个月。

大宗商品CRB系列指数同比序列,同样存在40个月左右周期的现象。(下图仅以CRB金属指数为例,其他指数周期类似)

过去798个月,CRB金属指数共经历18个周期,平均每个周期的上升期是21.50个月,下降期是22.83个月,整体是44.33个月,最长的是65个月,最短的是19个月。

中美两国股票市场不仅都存在40个月左右周期的现象,而且两个市场的周期还表现出很强的同步特征。

注:为更清晰的比较时间序列中长期的波动特征,我们将会更多的采用滤波后的数据进行比较。当然我们会遵守傅立叶变换的基本原则,除非序列本身中长期的周期就很显著,并且滤波后的序列和原始序列相关性很高,否则我们就采用原始序列。(滤波保留的频段是0.1-0.3,单位是年)

不仅仅是中美两国股票市场周期是同步的,全球主要国家的股票指数都存在很强的同步性。无论是长期趋势线向下的日本股市、长期趋势向上的美国股市、抑或是大幅震荡的中国股市,换算成同比序列后,都存在很强的正相关性。

股票市场的周期与CRB指数的周期也存在很高的同步性,绝大部分的周期都是能够对应起来的。

40个月左右的周期,与经典的基钦周期在时间上是匹配的。因此我们有必要进一步考察基钦周期与股票市场周期的对应关系。

基于经济规模及数据长度方面的考虑,我们主要考察美国股票市场与美国基钦周期之间的关系,并辅助展示日本市场的结果。

基钦周期又称“存货周期”,是1923年英国经济学家基钦在《经济因素中的周期与倾向》中提出的一种为期3-4年的经济周期。基钦根据美国和英国1890年到1922年的利率、物价、生产和就业等统计资料,发现如果厂商生产过多,存货就会增加,进而为平衡存货而削减生产,导致生产、存货出现40个月左右的周期性波动。

存货周期相关的指标是:出货量、订单、存货。我们分别选择制造业出货量同比、制造业新订单同比、制造业存货同比、制造业未完成订单同比四个指标研究美国存货周期。

美国存货周期相当明显,过去656个月,共经历15个周期,平均每个周期的上升期是23.40个月,下降期是20.33个月,整体是43.73个月,最长的周期71个月,最短的27个月。

出货量和新订单同步变化,属于存货的领先指标;未完成订单大概落后存货变化,属于之后指标。

标普500虽然和存货周期的四个指标相关性都很高,但是相关性最高的还是出货量指标。在大多数时候,标普500的走势是领先出货量的,近20年来领先的时间已经大幅缩短。从波动幅度看,过去50多年股票市场的波动幅度一直都远远高于出货量的波动幅度。

在经济周期的过程中,产能利用率也是一个相当重要的观测指标,产能利用率的周期也是大约40个月左右。

过去799个月,一共经历19个周期,平均每个周期的上升期20.37个月,下降期21.68个月,整体42.05个月,最长的65个月,最短的21个月。

日本的基钦周期中,出货量指数同比领先库存指数同比,库存指数同比领先存货率指数同比。

过去406个月,一共经历8个周期,平均每个周期的上升期26.38个月,下降期24.38个月,整体50.75个月,最长的77个月,最短的36个月。

日本的生产者出货指数同比和产能利用率指数同比相关性非常高,两者的波动节奏和波动幅度几乎完全一致。

如果没有信息优势,对于事物又没有更加深刻的理解,那么所谓的分析不过是自欺欺人。

金融投资的核心是什么?微信群里,一位睿智的群友的答案是:“做金融拼的就是理解”。我非常认同这个回答,金融投资的核心是理解经济社会运行的真相。是的,我们需要不断的去发现经济体系中存在的事实,并且理解其中的真相。

在阐述我自己对于金融经济周期的朴素理解之前,我想先介绍Ray Dalio的债务周期理论,因为站在金融投资的角度,他的理论是非常清晰和有指导意义的。

Ray Dalio是桥水基金(Bridgewater)的创始人兼CEO。他有一篇很出名的文章《理解宏观经济的运行框架》,站在金融市场投资者的角度阐述经济周期的基本逻辑。

注:以下的内容摘录自徐治彪翻译的Ray Dalio的《理解宏观经济的运行框架》。

按照时间序列分解的方法来说,经济活动的曲线分解成一个长期趋势项,和两个长度不同的周期项。

过去100 年,每单位资本产生的真实GDP 的增长平均保持在略低于2%左右,并且没有波动太大。这主要是因为,随着时间的推移,知识在增加,致使生产率的提高和生活水平的上升。在图中可以看出,从长期来看,生产率趋势线波动非常小,即使是在1930s 大萧条时期。因此我们有理由相信,时间会把经济拉回到正轨上来。然而,往细里看,与趋势线的背离波动短期却比较大,比如说,在萧条时期,经济在高峰和低谷相差20%,金融财富的损失超过50%,股价下降甚至超过80%。对于萧条的起始阶段的持有金融财富的损失比图中的显示的更大,因为财富还有一个转移的过程(政府通过税收等政策财富转移)。

围绕着趋势线的波动不是由于知识的增加或者减少。例如,大萧条的出现不是由于人们忘记了如何有效生产,也不是由于战争和干旱。所有对经济产生噪音的因素都在那,然而经济就是停滞不前。那为什么闲置的工厂不简单的雇佣一些失业者来利用充足的资源,以便拉升经济呢?问题在于这些周期不是由于我们无法控制的事件引起的(比如自然灾害),真是的原因是人的本性以及信贷系统的运作。

背离趋势线的波动最主要是由于信贷的扩张以及收缩,也就是信贷周期:1)长期债务周期(50-75年)(the long wave cycles)2)短期债务周期(5-8 年),又叫商业/市场周期。

如果债务和支出比货币和收入增长更快,这个过程也是自我强化的过程。更多的支出带来收入和个人净资产的增长,又反过来提高借贷能力,并鼓励更多的消费支出。然而,债务不可能一直增长下去,就像你潜水时不可能靠着氧气瓶里的氧气供给来永续地生存下去。在借债时,你需要做到能借也能还,你现在借的债,将来需要偿还的。然而往往现实中借款时并没有考虑太多,当你借来消费,给人你富有的表象,贷款方认为你的信用会非常好,这时候贷款方愿意提供信贷给你,并不太多考虑将来还款时会怎么样。当债务不能继续增加时,这个自我强化的过程就会反过来。这是一个动态的长期债务周期。只要信贷没有消失,这样的长债务周期就会存在。

周期处于上升时,会出现自我强化过程,货币的增长对应着更高的债务增长,借助债务消费支出增速、购买更多的资产。支出和资产价格的上升反过来促使更多债务的增长。这是因为贷方提供信贷是依据借方:1)收入或者现金流;2)财富或者抵押。这两者持续向好,就会自我强化来增加债务量。

长期债务周期的高峰发生在:1)债务收入比例非常高;2)货币政策不能继续创造信贷增长。达到这个点后,债务不能够继续增长,这时候就开始了去杠杆化过程。去杠杆的促发是由于债务人不能支付他们的到期债务和利息,这将导致私人部门大量的债务违约以及削减成本,结果带来大量的经济问题,比如失业率高。债务危机的促发是来自多方面的原因,最常见的原因是投资者利用杠杆在高的价位上购买资产,预期资产价格会继续上升,而实际上他们预期过于乐观。结果就是缺乏足够的现金流去偿还债务。讽刺的是,在开始阶段,资金的短缺是由于货币政策的紧缩以对抗资产泡沫,因此紧缩的货币促发了债务危机。还有就是,利用杠杆购买金融资产,预期金融资产继续走高,这比利用杠杆操作一般商品、服务更加危险,因为只是表面上提高了生产产能,这样更容易促发债务危机。因此,在现实中,如果出现金融市场呈现繁荣景象但是伴随着低通货膨胀,很可能这是泡沫破灭的前兆,比如1920s 的世界各国,80 年代的日本,以及近期08 年的金融危机。

短期债务周期,也被称为商业周期,主要由中央银行的政策控制。主要是两种状况:a)因为经济中的一些指标良好(用GDP 缺口、资源可利用容量、失业率等指标衡量)使得通货膨胀上升到不合适或者太高时,紧缩政策;b)当相反的状况出现时,政策放松。

“早周期”阶段(early-cycle)(通常持续5-6个季度)一般开始于,低利率和大量可获得的信用使得对利率敏感的项目(例如,房地产和汽车)和零售销售的需求好转。前期存货的清除结束和存货重建的开始也给需求的好转提供支持。这些需求的增加和生产的上升拉高平均周工作时间,就业率上升。通常,信用增长速度很快,经济增长强盛(超过4%),通货膨胀率低,消费增长旺盛,累计存货的比率上升。由于高增长和低通胀使得低利率得以保持,美国的股票市场是最好的投资标的。而抗通胀资产(inflation hedge assets)和大宗商品是表现最差的投资标的。(关键词:低通胀,需求增速快,补缺口)

“中周期”(mid-cycle)(平均持续3 到4个季度),伴随着经济增速下降(大约2%),通货膨胀率保持在低位,消费增长下降,累计存货比例下降,利率逐渐不再下降。股票市场的上涨逐渐减慢甚至终止,而抗通胀资产的收益率下降减慢。(关键词:低通胀,缺口逐渐补完,需求增速短暂放缓,酝酿下一阶段产能扩张)

“晚周期”(last-cycle),通常开始于扩张阶段的两年半,具体取决于上一个衰退周期形成的经济下滑的缺口的大小。在此刻,经济增长上升到一个平稳的水平(大约3.5-4%),可利用资源容量约束出现。但是信用和需求的增长依然强劲。因此,通货膨胀率开始趋势向上,消费增速上扬,存货水平也提高,利率上升。股票市场进入其上涨的最后一步,抗通胀资产成为表现最好的投资品种。(关键词:补缺完成,产能扩张阶段,需求旺盛,价格抬头上涨)

“紧缩阶段”(tightening phase),这一阶段,实际通货膨胀率和预期通货膨胀率的加速上升推动着美联储转变政策为约束。具体显示为流动性的下降,利率水平上升,利率期限结构曲线变平甚至逆转。这些转变导致货币供给和信用增长下降,股票市场先于经济下行之前下降。(关键词:政策紧缩,抗通胀,产能扩张结束)

衰退前期:由于美联储维持紧缩的政策,经济合同减少,一些经济指表向下(GDP 缺口、可利用资源和失业率等作为指标度量),股票价格下降,大宗商品和抗通胀资产价格下降,通货膨胀率也下降。

衰退后期:由于通货膨胀的担心下降而衰退减缓增长的担心上升,中央银行宽松货币政策。因而,利率下降,尽管经济还没有开始恢复,更低的利率水平导致股市价格上升。相对的,大宗商品和抗通胀资产依然保持弱势。更低的价格和更高的股市价格使得扩张阶段的开始。

关于经济周期的逻辑,每个经济学流派都有自己的一套理论。从左到右依此是:凯恩斯主义、新剑桥学派、新古典综合派、新凯恩斯主义、瑞典学派、弗莱堡学派、供给学派、货币学派、合理预期学派、经济自由主义。(注:分类来源于知乎Liu Cao)

对于经济周期的管理,每个经济学流派都有自己的政策主张。各国政府也积极寻找对策,试图平抑经济的周期波动,让经济能够更加平稳的运行。但是无论从金融市场指标还是实体经济领域的观测指标来看,经济周期一直按照自身的规律,稳定的运行着,从未被打扰。

如果我们以标普500同比为研究对象(其他的经济指标也可以,不一一列举)。分别抽取四个长周期跨度,时间长度分别是464个月(1931-10---1970-05)、487个月(1944-05---1984-11)、488个月(1957-09---1998-04)、499个月(1974-06---2016-01),无论如何,对于我们研究的问题而言,这些都不算很短的时间(前后总的时间跨度1011个月,超过84年)。

在这四个周期跨度中,平均波动幅度、波动的标准差、每个周期的平均持续时间,均没有显著的差异。

即我们所有针对经济周期的经济政策,可能只是有短期的局部效果,中长期看不到任何对周期的影响(主要是幅度和频率)。

为阐述我们的基本逻辑,首先进行场景假设。假设有一个与世隔绝的村子,里面生活着1000个村民。

场景一:1000个村民只生成一种产品,只消费一种产品—土豆。无论每个人的生产能力以及消费需求是多少,任何分工合作和交易都不会发生。事实上1000个村民不是一个经济体,而是1000个独立的经济体,每个经济体的供给都等于消费,萨伊定理最简单的形式。

场景二:1000个村民都同时生产两种商品,并且同时消费两种产品—土豆和牛肉。假设村民分两种类型,A类型每天可以生产2个土豆或者4斤牛肉,B类型每天可以生产4个土豆或者2斤牛肉,两种类型的村民都是500人。如果不进行任何分工合作或者交易,每个类型的村民每天花一半的时间生产土豆,一半的时间生产牛肉,那么A类型的村民每天可以消费1个土豆和2斤牛肉,B类型的村民每天可以消费2个土豆和1斤牛肉。如果进行分工合作或者交易,一个A类型的村民和一个B类型的村民结成对子,A类型的村民专门生产牛肉,B类型的村民专门生产土豆,则A类每天生产4斤牛肉,B类型村民每天生产4个土豆,然后A用2斤牛肉跟B交换2个土豆,则每个村民每天都可以消费2个土豆和2个牛肉。500个A类型的村民和500个B类型的村民,一共结成500个对子,即500个分工合作关系,使得A每天可以多消费1个土豆,B每天可以多消费1斤牛肉,整体的福利增加是500个土豆和500斤牛肉,整体交易规模是1000个土豆和1000斤牛肉。

场景三:1000个村民都同时生产10种商品,并且同时消费10种产品。假设按照他们的能力一样可以分成10种类型(每种100人)的村民,不论每种类型具体的生产能力,按照比较优势原理,是可以找到有效途径进行分工协作增加每个人最终的福利的。如果每个村民,都和另外9个不同类型的村民建立分工协作或者交易关系,那么整个经济体共有1000*9/2=4500对分工合作或者交易关系,这是最低的生产关系的数目要求。

场景四:1000个村民都同时生产300种商品,但是这300种商品只能提供最终50种消费品,有一些是中间品,消费者同时消费50种产品。这个里面我们不做任何更加细致的分析,只是为下面的分析提供案例。

上面的场景中,“分工合作”和“交易”这两个词每次都是同时出现,因为从理论上说,每个场景中的生产都可以两种方式实现,第一种是存在协调角色的分工协作机制,另外一种是通过市场实现。

通俗来说,第一种是计划经济,第二种是市场经济。抛开这两种方式更加复杂的机制差异,仅就最表面的问题进行分析比较。理论上,在场景二、场景三、场景四采用这两种方式都可以达到同样的结果。

以场景二为例,为达到最终每个村民每天消费2个土豆和2斤牛肉的结果,计划经济的协调者需要维护500对生产关系,这是实现这种结果最低的要求;市场经济需要发生的交易最低次数也是500次,当然由于没有协调者,500次的结果概率不大,大概率发生交易的次数可能要多于500次,并且存在有些交易无法达成的风险(不一定能完全都匹配上)。

即在完全信息的条件下,采用计划经济的效率更高。但是实际的生产过程远比这个要复杂,假如A5生产了4斤牛肉,B5生产了4个土豆,但是B5改变主意只想消费4个土豆,不想消费牛肉了。同样的反向的事情发生在A6和B6身上,即A6只想消费牛肉,不想消费土豆了。虽然协调者可以进行协调,重新安排A5和B6交易。如果情况升级到场景三或者场景四,协调者就很难进行协调,因为生产关系不是线性增长,而是指数级增长。每一对生产关系都面临风险,协调的成本呈现出指数级增长的态势,而收益并不会呈现出指数级增长,系统的成本增长很快就会超越收益。

市场交易本身并不能提升产出水平,市场交易只能提高社会整体的福利。在相同的产出水平下,通过把商品或者服务交易到对此评价最高的社会成员手中,从而实现福利水平的提升。

能够提升产出水平的是分工合作,即关于生产的计划安排。任何一个新的生产计划自发达成时,一定是认为能够有效提升产出水平的,即在当时被认为是一个帕累托改进。这和任何一笔交易自发发生的时候,一定是交易双方都认为能够提升自身福利进而提升整体社会福利的原理是一致的。

计划的结果就是社会生产关系的产生,实现形式分别有企业、法律体系、金融体系。

在这个部分,为论述主题的方便,我们暂时假设四种场景都拥有完全信息。四个场景都是以计划经济的形式在运行。从场景一依次进化到场景四,每一步的进化生产力都在提升,并且生产关系也都在改善和增加。

生产力是指社会成员共同改造自然、改造社会获取生产资料和生活资料的能力。

生产关系是人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系。它是生产方式的社会形式。包括生产资料所有制的形式;人们在生产中的地位和相互关系;产品分配的形式等。其中,生产资料所有制的形式是最基本的,起决定作用的。

1. 生产关系包括生产资料所有制形式、人们在生产中的地位及其相互关系和产品分配方式三项内容。

2. 生产关系是人在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系。

3. 狭义的生产关系是指人们在直接生产过程中结成的相互关系,包括生产资料所有制关系、生产中个体间的关系和产品分配关系。

4. 广义的生产关系是指人们在再生产的过程中结成的相互关系,包括生产、分配、交换和消费(当然,消费系人类特有)等诸多关系在内的生产关系体系。

社会的本质是人际关系的集合,经济就是生产关系的集合,经济的发展在社会层面留下的痕迹就是生产关系。因此从社会的角度讲,经济的发展就是生产关系的帕累托改进。(某种意义上说也就是熊彼特的技术创新,这种技术创新是指广义上的技术创新,即要素的重新整合。社会的角度看,所有的资源或者要素也只有人际关系而已,所以广义的技术创新也就是生产关系的帕累托改进)

生产关系的帕累托改进主要两个途径,一个是新的生产关系的建立,另外一个是已有生产关系的再平衡。

我们做出任何选择的时候,并不知道结果,如果知道结果,也就无所谓选择。无论结果是好是坏,其实在选择做出的时候就已经注定了。好的结果和坏的结果,原因是一样的,都是我们最初的选择。这就是“盈亏同源”,因为所以的选择都是有概率的,但是选择本身是确定的,所有结果的原因是唯一的。

回到经济发展的问题上,从社会的角度看,经济发展是生产关系的帕累托改进,也是有成本的。即马克思说的,生产关系与生产力的发展相适应的时候,它就促进生产力的发展。当生产关系与生产力不相适应的时候,它就阻碍生产力的发展。

从Ray Dalio的实证研究中可以看到,人类的生产率长期看是在趋势性提升的。换句话说,长期我们的生产关系是在不断的进行帕累托改进的。

为什么永远都在帕累托改进,而达不到帕累托最优状态?为什么一直都有改进空间?帕累托最优条件:1)生产的最优;2)交换的最优;3)生产和交换的最优。基本要求是完全竞争市场。完全竞争有一个重要的条件就是完全信息,这个假设完全不现实,当前时间点小地理范围内的完全信息都不可能,更不要说更广的时间范围和空间范围了。经济发展水平的差异可以说就是取决于整个社会的信息水平,越发达的国家信息水平越高(历史中发生的所有事情都已经固化到我们现有的生产关系中,这也是信息水平的一部分),完全信息是人类永远追求但是永远达不到的发展目标,如果我们的目标包含在我们的基本假设中,那么讨论还有什么意义呢?

当然帕累托最优理论的讨论,恰恰说明信息对于社会生产力和生产关系的决定作用。市场通过交易在商品数量固定条件下增进社会福利,并且产生信息,这个信息是当前时点和空间能够获取的完全信息,并且是绝对的完全信息的一部分(因为宇宙既包含无限的空间也包含无限的时间)。

人类的生产率长期趋势性提升对于经济周期而言是很重要的。因为它决定了我们尝试去对我们的生产关系进行帕累托改进,以提高我们的生产率是一件理性的事情。

我们以投资为例进行说明:假设我们有一个投资模型,长期可以实现年化20%的期望收益,当然对于单次而言就是一个概率和盈亏比而已。

因为盈亏同源,我们要想获取年化20%的收益,就必须承受不确定性带来的净值波动,这是我们必须付出的成本。

我不知道其他市场的情况,仅就金融市场而言,不对称性激励是一种相当稀缺的资源。因为金融市场从长期看对称性很强,举个例子:追涨杀跌与高抛低吸是一对矛盾的概念,但信奉这两种对立理念的投资者长期存在。如果你对这两个方法进行海量数据测试的话,时间期限足够长,可能两者在很多统计指标上不会表现出显著的差异。在证券市场,这样的例子比比皆是,很少有方法存在长期的不对称性激励。即使存在,也一定是微弱的不对称性,因为如果存在很强烈的不对称性,系统很快就会失衡,重新进入另外一个完全不一样的状态。一个极端的例子:如果有一个方法能够只赚不赔,并且每天能够有10%的收益,那么一个投资者只要1万元的初始资金,一年时间基本就可以让整个人类的金融市场彻底消失。

每年2%的生产率的提升,对于任何一个社会而言都是非常有诱惑力的。所以经济体选择不断的进行生产关系的帕累托改进,是其本能的选择。这种帕累托改进只是在选择改变的时点上被认为是帕累托改进,实际结果是不是,则根本无法确定。根据“盈亏同源”,我们要想享受帕累托改进带来的生产率的提升,就必须承担由此带来的可能生产率的降低。

注:盈亏同源的概念,参考金融帝国的《走出幻觉,走向成熟》。

金融市场是生产关系的一种具体实现形式,当然生产关系也包含在企业中。所有的金融产品都是关于人际之间利益的某种安排。除现金外,所有的金融工具都是包含时间因素的,即存在不确定性和以及由此带来的风险收益。

生产关系的帕累托改进两种具体的实现形式就是企业的改进和金融市场的改进。所谓金融市场的改进,无非就是每天发生在金融市场中的一切事情—交易。

金融市场每天都在不停的发生的交易,就是不断的在对生产关系进行调整和优化,就是所谓的生产关系的帕累托改进的具体实现。所有的金融合约本质都是利益安排,所有的利益安排都必须附着在劳动生产和市场交易中,因为只有劳动生产和交易才能产生价值。

金融合约通过改进生产关系提高社会总产出,通过市场交易提高整体社会的福利评价。

我们可以更加简单的理解金融市场了。追求更高的生活水平是人类的本能,所以发展生产力也就是社会的本能,因为长期看,供给等于需求。这个过程中出现的最终产品和中间产品我们都称为商品,无论是农产品、工业品、服务、还是金融产品。经济体就是这所有商品市场连接起来的整体。这对于投资很重要,因为我不认为我们通过观察工业生产或者其他经济部门的生产,然后确定经济的状态,最终决定投资是一种非常合理的方式。因为股票市场作为经济体中的一个商品生产部门,也是跟其他部门联动的,股票市场的指数也是一种重要的经济指标,而且它未必会落后其他的指标。事实上,从经验上说,很少有其他商品生产部门是领先股票生产部门的。

因为经济发展存在长期不对称性激励,生产率大概率是在提升的。实际生产率的提升,提升了整体的消费能力。

人类最基本的需求可以分为衣食住行,衣食是必须消费,弹性很小;住行是可选消费,弹性很大。因此随着消费能力的提升,实际上主要是对可选消费品的消费在增加。如果对比可选消费和必须消费,可以发现可选消费的生产效率和分工复杂程度(产业链长,即哈耶克三角中的“迂回”太长)往往要远远高于必须消费领域。而根据前面分析的,分工合作或者说计划才是产出提高的关键,市场交易只是在增加福利。那么可以说,在可选消费领域,生产效率要比必须消费领域高很多,同时包含的生产关系及生产关系的复杂性也要高很多。这也再一次说明了经济的发展本质是生产关系的帕累托改进,如果拆除掉所有的生产关系,必须消费的产量会急剧下滑,可选消费部门基本被毁灭。

因此,金融工具的边际需求也主要是由可选消费带动的。如果我们按照熊彼特的说法,经济发展是由于创新,创新从社会的角度讲是生产关系的帕累托改进,那么之前我们看到的股票市场的周期领先工业产出/订单,或者同步于工业生产,就是合理的了。把所有的商品部门分成弹性低的必须消费和弹性高的可选消费,显然住行驱动的重工业部门和金融部门都属于可选消费。

生产率在提升的过程中,随着产出的增加,金融工具的需求也是在同步增加的。相对于弹性小,敏感度低的必须消费部门,可选消费部门就是领先指标。

生产率提升的直接原因和结果都是生产关系的帕累托改进(含新的生产关系的积累,以及老的生产关系的调整,统称帕累托改进),具体表现形式之一就是金融工具需求的增加和交易的活跃。

当前产出能力的提升根本原因是我们在更广的空间维度和更久的时间维度,重新进行了生产安排。因为我们获得了更多的信息,这种信息有可能是空间的,即更多的人与人之前潜在的生产合作关系被知道了,或者是时间上的,我们知道了人与人之间未来潜在的生产合作关系。这些信息都扩展了我们选择的边界,让我们能够选择产出水平更高的生产关系集合。