国民党内部派系复杂、力量涣散是一个多年无法解决的老大难问题。

孙中山晚年断然实施“联俄”,其本意也就是希望通过借鉴布尔什维克党的模式,将国民党改造为组织严密、内聚力强大的政党。

然而,随着1927年以后的“清党”与“分共”,国民党的改造事业半途而废,此后对于执掌全国政权的蒋介石来说,他要领导的就是这样一支“

弱势独裁政党

”。

由于党内并非所有人都天然是蒋介石的嫡系力量,如何能在确保自身领袖地位不被威胁的同时,处理好与“非嫡系”的实权人物的关系,对于蒋介石来说是一大考验。

作为国民党内“桂系”势力的核心人物,白崇禧和蒋介石之间的关系恰好是反映蒋与“非嫡系”下属互动的生动写照。

对于民国史稍有了解的人都知道,蒋、白二人长期不睦,尤其是1949年白崇禧来台以后,蒋对他更是“关照备至”,不仅剥夺了白在军队中的一切权力,甚至还派特务监视白崇禧的行踪,甚至有传言白崇禧最后也是死于蒋介石所派的女特务之手。

不过,白先勇先生在近年回忆其父亲的若干文章中即指出,蒋、白关系是十分复杂的,所谓“纠结曲折,微妙多变,绝非三言两语说得清楚”。

那么蒋、白关系的这种“微妙多变”到底体现在哪里,蒋介石真得没有尝试过信任和重用白崇禧吗?

▲白先勇《八千里路云和月》(联合文学,2019年)

笔者最近在翻阅史料时,偶然发现了1943年8月,蒋、白二人

“君臣知遇”

的一段有趣经过,这件小事既展现了双方关系中鲜为人知的一面,也颇能表露出蒋介石在任用“非嫡系”人物时的所思所想。

在讲述这段“君臣知遇”的轶事之前,或许先要对蒋、白二人间的交往有所交待。

蒋介石与白崇禧分分合合的历史可以追溯至大革命和北伐的时期。

1925年,年仅三十二岁的白崇禧与并称

“桂系三雄”

的李宗仁、黄少竑通力合作,连续击败陆荣廷、沈鸿英、唐继尧等西南军阀势力,统一了广西全境。

次年,白前往广州,商议两广统一和加入国民革命军的问题,经过协商,桂系军队改编为国民革命军第七军,两广统一告成,壮大了南方的革命力量。

此后,白崇禧即受总司令蒋介石之邀,出任国民革命军代总参谋长,协助蒋介石展开北伐。

▲

北伐期间的蒋介石与白崇禧

在北伐期间,白崇禧屡立战功,先后担任东路军前敌总指挥、第二路总指挥、淞沪卫戍司令以及第四集团军前敌总指挥,1928年6月11日,白崇禧率军与阎锡山的第三集团军一同开入北京,宣告

国民党北伐告成

。

然而,伴随着北伐成功,桂系势力也在迅速膨胀,开始威胁到蒋介石的统治。

为了解决这一离心力量,1929年,蒋介石挑起“蒋桂战争”,使得桂系在两湖、河南以及河北的地盘全数瓦解,白崇禧亦不得不自天津搭乘轮船逃往香港。

此后,蒋、白二人便处在对峙的状态,包括1930年的中原大战和1931年粤系势力的联合反蒋行动,白都积极参与。

特别是在中原大战期间,他率三个军的兵力一路北进,险些攻入武汉,给腹背受敌的蒋介石造成了极大困扰。

而广西军政自“蒋桂战争”以后,亦与中央彻底脱离,至抗战爆发前事实上一直由白崇禧主持。此时的白崇禧可以说成了最让蒋介石感到寝食难安的“

地方诸侯

”之一。

1937年

卢沟桥事变

爆发,使得蒋、白关系趋于缓和。为了能团结各派力量、共同抗日,蒋介石电邀白崇禧赴南京,委派其担任军事委员会副参谋总长。

在抗战初期,白崇禧正确地提出了“积小胜为大胜,以空间换时间,以游击战辅助正规战,与日人作长期抗战”的建议,上述建议后被采纳为抗日最高战略指导方针。

1938年,白赴徐州协助李宗仁,取得了台儿庄大捷,此后他又担任桂林行营主任,指挥四个战区(第三战区顾祝同、第四战区张发奎、第七战区余汉谋、第九战区薛岳),取得了昆仑关大捷和一、二、三次长沙保卫战的胜利。

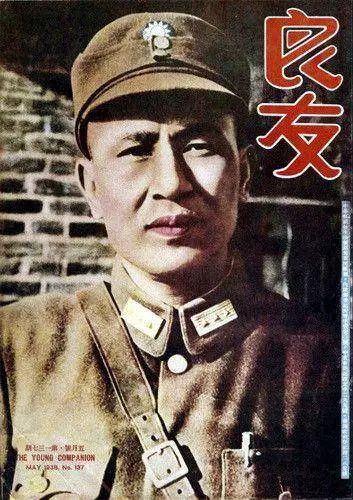

▲台儿庄大捷后,白崇禧登上《良友》画报封面

凭借其卓越的军事才能,白崇禧在抗战中得到了蒋介石的重用,双方关系也愈发紧密。不过,作为一个长期游离在蒋介石嫡系阵营之外的将领,白崇禧究竟能收获蒋介石多少信任呢?

1943年8月,两人之间一场不太引人注意的“君臣知遇”透露出了一些蛛丝马迹

。

抗战期间蒋、白这场难得一见的“君臣知遇”,还要从1943年8月6日说起。

这天中午,蒋介石在公务余暇召见了白崇禧,此次召见并没有谈什么军国大事,根据《事略稿本》中的记载,蒋面劝白要“

言语谨慎,注意隐恶扬善之道与处世接物之方

。”

身为战时中国的最高领袖,蒋介石竟特意抽出时间耐心地指点最高军事幕僚长有关为人处世之道,更何况这位听众还是曾经的政治对手——桂系的白崇禧,无论怎么想都是很少见的事情。

对于领袖的这番“厚爱”,白崇禧自是铭感五内,《事略稿本》称:“彼甚接受”,而蒋看到自己的劝诫起了作用同样很兴奋,认为“以诚感人者未有不动也。”

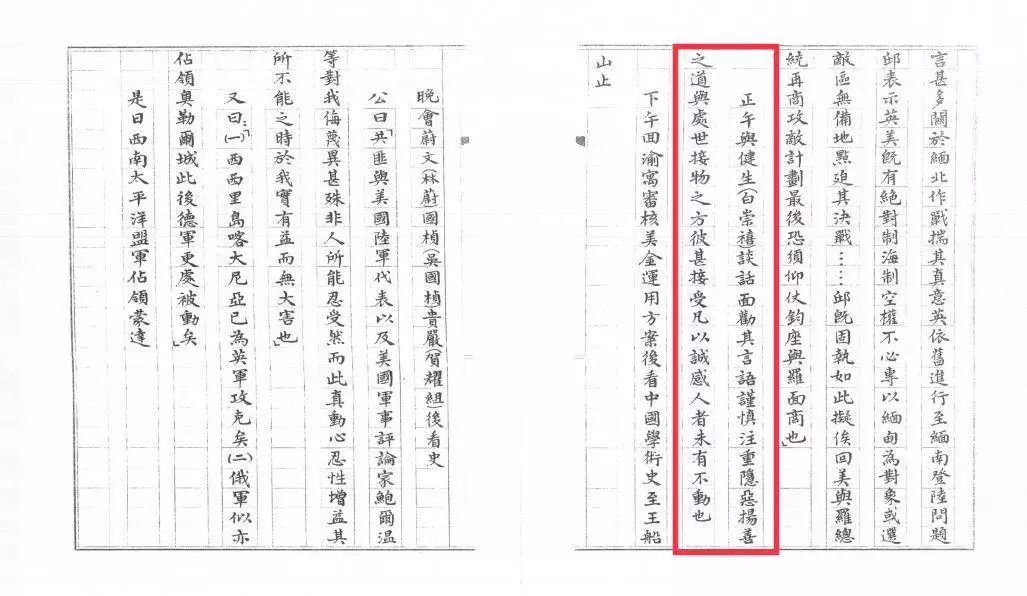

▲《事略稿本》1943年8月6日有关蒋介石召见白崇禧的记载

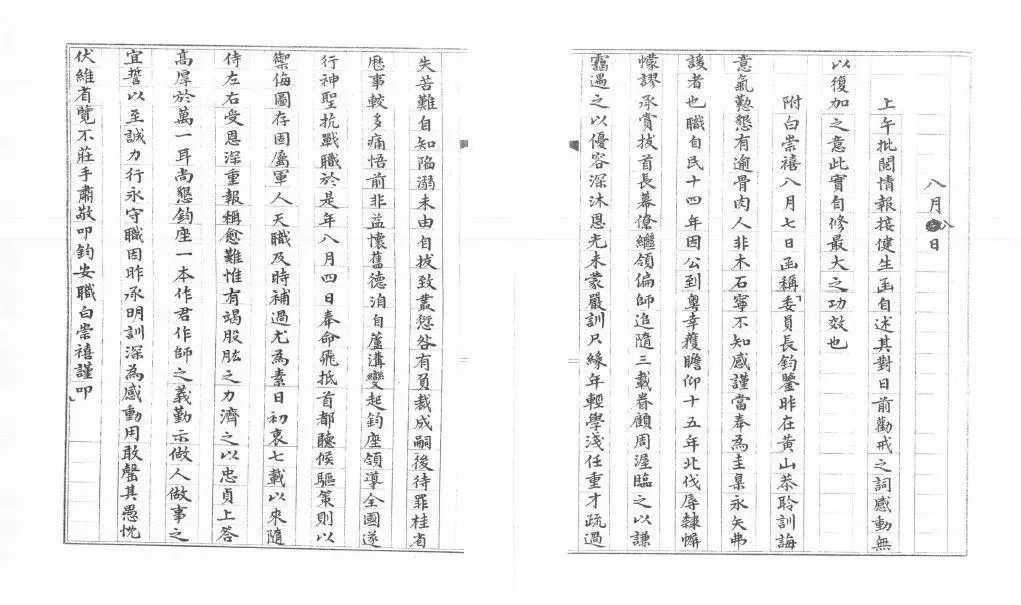

不过整件事情还没完,翌日白崇禧写了一封长信上呈给蒋,表示对蒋“日前劝戒之词感动无以复加”,依照《事略稿本》,笔者现将白崇禧8月7日信函全文转录于下:

“委员长钧鉴,昨在黄山恭聆训诲,意气勤恳,有逾骨肉。人非草木,宁不知感?谨当奉为圭臬,永矢弗谖者也。职自民十四年因公到粤,幸获瞻仰。

十五年北伐,辱隶幈幪,谬承赏拔,首长幕僚,继领偏师,追随三载,眷顾周渥,临之以谦蔼,遇之以优容,深沐恩光,未闻严训。

只缘年轻学浅,任重才疏,过失苦难,自知陷溺,未由自拔,致丛愆咎,有负裁成。嗣后待罪桂省,历事较多,痛悟前非,益怀旧德。

洎自芦沟变起,钧座领导全国遂行神圣抗战,职于是年八月四日奉命飞抵首都,听候驱策。则以御侮图存固属军人天职,及时补过尤为素日初衷。七载以来,随侍左右,受恩深重,报称愈难。

惟有竭股肱之力,济之以忠贞,上答高厚于万一耳。尚肯钧座一本作君作师之义,勤示做人做事之宜,誓以至诚,力行永守。

职因昨承明训,深为感动,用敢罄其愚忱,伏维省览,不庄手肃,敬仰钧安。职白崇禧谨叩。”

▲《事略稿本》1943年8月8日有关白崇禧致函蒋介石的记载

白崇禧这封信语句典雅、情感充沛。

他在信一开头即对蒋介石前日的谆谆教诲表示了感谢,认为“人非草木,宁不知感”。

之后,他回顾了自国民革命以来与蒋的交往,对双方一度的恶劣关系乃至于兵戎相见的往事,皆以当年自己“年轻学浅,任重才疏”一笔带过了,丝毫没有任何加责于蒋之意。

最后,白崇禧在信中对抗战以来蒋介石对其的重用表达了由衷感激,他肯定了蒋领导全民抗战的地位,并再三申述自己将“竭股肱之力,济之以忠贞”,以报答蒋的知遇之恩。

对于白崇禧在信中的“大表忠心”,蒋介石颇为受用。8月9日,他亲书手谕答复白崇禧,其大意如下:

“吾二人之性能,亦各有短长,多有不同,惟区区无不以截长补短,劝善规过,以调剂盈虚,无负同志之所期者以自勉。

本来同志关系,生死与共,手足之情,无以逾此,自今吾人更当以道义相责,志节相期,不仅共患难,必须同功罪,则彼此为一,无间尔我。

必如此,方能共负革命重任。回忆二十年来以来,愆尤丛集,以致党国颠危,同志纷歧,时用愧悔,但此心此志,无不以同志之功能引为吾个人之私荣,而亦无不以同志之错失,认为吾一身之罪愆,此必兄所深知,谅兄亦必能以中正之心为心,相与朝夕共勉,以树党国之范型于不坠也。”

蒋介石这份手谕同样可以玩味再三。

首先,他承认他与白崇禧在个性和能力上有着许多的不同,但总是能“截长补短,劝善规过”,这番话其实曲折地传递出了蒋对白崇禧能力的肯定和赞赏;

其次,蒋在手谕中少有地反思了自己过去主政时的缺失,即所谓“愆尤丛集,以致党国颠危,同志纷歧,时用愧悔”,但是他强调自己对待党内同志始终是不掺杂私心的;

最后,他又对其与白崇禧的关系做了美好的展望,勉力白要“以中正之心为心”、“相与朝夕共勉,以树党国之范型于不坠”。

▲1938年,白崇禧在武汉军事会议上

无可否认,蒋介石在手谕中的这些话不免有自我粉饰和言过其实的成分,但要说其全出于虚伪则不然。

一方面,蒋一生极端重视精神修养,对自修可谓坚持不懈,他不光个人身体力行,对于信任的下属也不例外,例如他曾经多次开导陈诚,要求“戒其骄矜”、锻炼“存养省察、谨言慎行”的工夫。

这次蒋介石愿意和白崇禧谈处事之道,并有所劝勉,还专门写下手谕,明显反映出蒋此时确已将白视为“

股肱之臣

”。

另一方面,自抗战爆发以来,包括李宗仁、白崇禧的桂系在内,大部分地方实力派皆表示愿意支持蒋介石领导抗日,过去各方之间的矛盾在共御外侮的新时局下有了相当程度的弥合,而蒋介石作为战时党政军最高领袖的地位也得到普遍认可,自无需再忧虑于内部人事的纷扰。

抗战期间,李、白领导中国军队在台儿庄、昆仑关等地痛歼日寇,功勋卓著,蒋介石要坚持抗战,显然离不开其通力合作。

因而他在手谕中表示要与白崇禧“以道义相责,志节相期”、“彼此为一,无间尔我”,也绝非信口开河之词。

蒋、白二人,一方声言要“竭股肱之力,济之忠贞”,一方则表态要“相与朝夕共勉”、“彼此为一,无间尔我”,“君臣知遇”可谓情见乎词,

1943年盛夏的这两日无疑成了两人都值得怀念的“高光时刻

”。

1943年蒋、白之间的这场“君臣知遇”尽管只是一个十分细小的历史插曲,却让我们看到历史人物之间的关系从来都是复杂与多面的,即便像蒋介石与白崇禧这样一对民国史中公认的政坛宿敌,其关系也并非“一坏到底”的。

白先勇先生即批评一些人刻意去放大蒋、白之间的矛盾,而没有看到两人曾长期紧密合作,并能得到良好的结果。1943年8月双方的一番书信往还无疑给这种持平之论下了一个坚实的注脚。

不过,所谓“见微知著”,从这件小事中我们也能窥见蒋介石用人的作风和特点,而正是其在用人上的问题决定了白崇禧,乃至更多国民党高级官员最后的惨淡结局。

在1996年的台湾电影《红柿子》中,播迁来台、栖居眷村的将军曾说了这样一段耐人寻味的话:“

蒋公那个人你还不知道?你办错一件事就把前面的一百件好事都抹没了!

”

显然,蒋介石用人上存在的毛病在国民党内早已是公开的秘密了。

▲《红柿子》剧照

众所周知,蒋介石最高领袖的地位并不是自然而然取得的,自孙中山

1925年逝世之后,国民党就陷入了长期的派系内斗,蒋介石作为一个后起的军事将领,得以杀出重围,其起家资本在于他执掌黄埔军校期间培植起了一支忠实可靠的嫡系武装。

在建立南京国民政府后,他又能网罗到一批具有英美背景的技术官僚,为其处理财政和外交上的问题。

这两拨人的效忠确保了蒋介石在军力和财力上都能轻松压制各路“反蒋”人马而有余,并最终问鼎国民党最高领袖的“宝座”。

但是这一条权力跃升的道路也塑造了蒋介石识人用人的逻辑。

首先,他对下属的忠诚度要求极高,他不容许下属有丝毫忤逆或背离自己意旨的行为,这不但会被认为是自私与傲慢,特别是当蒋越来越将其一人的成败与中国的前途命运联系在一起的时候,对蒋个人的不恭顺,甚至会被视为对革命和国家的背叛;

其次,围绕个人关系建立起来的忠诚决定了蒋可以放心任用的人始终维持在一个数量极其有限的亲信圈子里,国民党这种“小圈子”治国的统治模式一直饱受外界的诟病,但蒋介石本人却极力为之辩解:

还是在1943年的8月,蒋在《日记》里这样写道:

“行政与军事在开创之时,若非信其所私及用其所专,则一切事业必难以奏效。

以一般社会中坚分子,无论其为邪为正,对于行政官吏,凡非当局信任或关系深切之人,则必伺机反对与种种为难,而且其平行机关,例如党政军学,皆不能互助合作,甚至彼此摩擦攻讦,各种业务不惟无进步,必至散漫失败。

此为今日政治之致命伤,故非亲信与专决不能建设与成功也。”

蒋认为只有用亲信才能确保各项事业能顺利推进,但他却忽视了这样会导致真正有才能的人无法获得任事的机会。

▲1946年2月28日,蒋介石、何应钦与白崇禧在南京灵谷寺野餐