提起上海的知名马路

很多人第一个想起的就是南京东路

其实在距离南京东路不远的地方

还有一条知名马路——

金陵东路

在这条路上

有着全上海最集中的骑楼样式的建筑

是上海最具南粤风韵的街区

但是很多人都不知道

这条见证了上海百年风云的马路上

还藏着很多小秘密呢~

秘密一:

曾被叫作“大马路”

只为和南京路“别苗头”

老底子上海人都知道,过去上海几条繁华重要的马路,几乎都是用数字标号的:南京路——大马路;九江路——二马路;汉口路——三马路;福州路——四马路……

其实曾经的金陵东路也曾被叫作“大马路”。

当年金陵东路属于法租界,当时的法国领事馆设立在此,所以这条马路被称为“领事馆路”。而英国租界里也有一条马路,就是现在的南京路,当时也被叫作领事馆路。

两条马路相互别苗头。当时,上海滩还有一个民谣:“

大英法兰西,大家勿来起

”。意思是两边人互相不来往。

(原法国领事馆旧址)

为了区分,所以金陵东路的“领事馆路”又被叫作“公馆马路”。而当南京路被改为“英大马路”,金陵东路就改称“法大马路”;南京路改名叫作“南京东路”后,金陵东路就从“法大马路”改为“金陵东路”。

至此,两条马路才不再改名了。

金陵东路在刚刚修建的时候,居住的大多是广东籍居民,所以这里的建筑多带有广东骑楼的风格。

简单的说,就是在洋楼前加盖一层“廊房”,二楼楼层如同“骑”在一楼之上,所以一楼就呈现出了一条长长的走廊样式,可以遮风挡雨。

不过上海的“骑楼”并不同于广东那边的风格。这里的骑楼很高大,一般都有二层楼高,而不是像东南亚那样只有一层楼高,更加通透。

因为这里的建筑是分批次建造的,所以很多临街的柱子上都装点着欧式的花纹,很有异域风格。

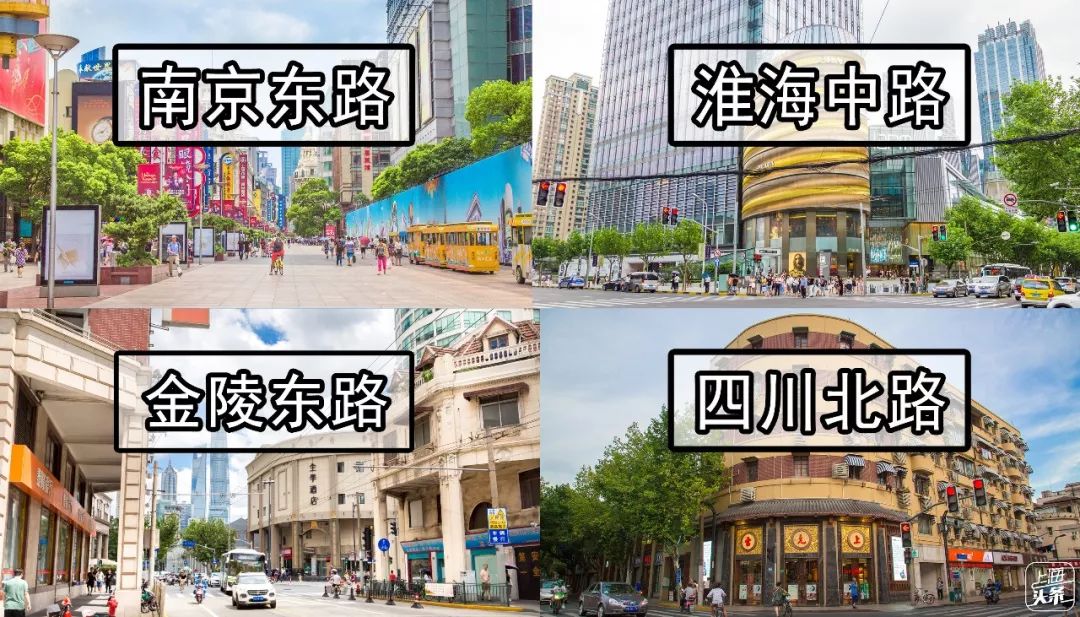

当年的金陵东路到底有多繁华呢?这么说吧,当时有很多人把它和

南京东路、

淮海中路、四川北路

并称为上世纪九十年代的“上海四大商业街”。

曹素功墨苑

金陵东路167号

曹素功素有“天下之墨推歙州,歙州之墨推曹氏”的美誉,金陵东路上曹素功墨苑是上海墨厂门市部。不过现在由于整改,没有开门。

宝兴里

金陵东路300弄

这条路上的老式弄堂宝兴里,当年可是和宝裕里、宝安坊和中华里,共同被称为“三宝一中”的。

恒源祥

金陵东路358号

关于恒源祥,大家应该还记得那句洗脑的广告语吧:“恒源祥,羊羊羊~”。可能暴露年龄了,但是头条菌真的是忘不了啊,哈哈哈~

德兴馆

金陵东路414号

这家店可不得了,招牌上明晃晃的写着创建于1878年光绪年间,是深受周边居民喜欢的一家老店,里面的凉菜超好吃哦。

除此之外,这里还曾有过呢绒绸布店“老介福”、剃头店“赵福记”、等等等等。五花八门的各式商铺基本上可以满足整条金陵东路上人的日常所需了。不过现在留存下来的很少了,而且也大多停止开业。

金陵东路8号居民楼,原来是上海开埠以来第一家法国洋行——

雷米洋行

。

▲金陵东路8号 原雷米洋行

雷米洋行是在1912年建成完工,砖木结构,是一幢四层砖木结构体系大楼,房屋平面形式呈梯型。哥特复兴,折衷主义风格。

建筑精美,能看到二层为连续尖券窗洞,券壁内向斜凹,窗上有三叶型花饰,和普通老上海房子大不相同。

当时的老上海人管金陵东路上这种骑楼风格的房子,叫作“香港房子”,觉得它是香港那边风格的房子。一楼是各式的店铺,楼上则是居民住家的地方。

走在骑楼的走廊下,都不用带雨伞。下雨天,上海小宁们也可以在下面踢毽子、跳房子,一点不耽误玩耍。逛街的时候,可以沿着走廊一直跑到大世界。

在空调还不盛行的当年,这里的老上海人有着自己独特的纳凉方式。或搬上一把凉椅,坐在楼下一边聊天一边摇着蒲扇;或者在骑楼底下撒一盆水,去去暑气,然后再铺上凉席,躺在上面一起嘎山胡。

从前的南洋一条街到底是在时光中逐渐变了模样。现在的这里逐渐变成了现代化的“乐器一条街”。

大大小小的乐器行开满了街头巷尾。

这里店铺众多,乐器种类也十分丰富,很多家长朋友都会来这里为自己的小孩挑选乐器。