商业论到极致,万变不离其宗,就两条:

一个是用户价值主张。

一个是盈利模式。

其他都是细节。

▍

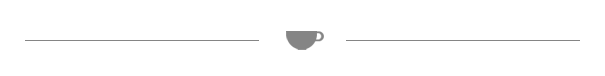

用户价值主张

▍

用户价值主张

所谓的用户价值主张,就是你给用户带来的价值。

凡事从用户的角度思考,人家凭啥使用你的服务啊?

需要一个换位思考的过程。

这里有两个关键词:

一个是用户、一个是价值。

谁是你的用户?

TA是谁?多大年龄?在哪座城市?收入如何?家庭情况如何?喜好什么?有什么样的购物习惯?

必须对用户的情况了若指掌,否则你的产品是做给谁的呢?

其次才是价值

。

是具体的功能,

还是情感的寄托?

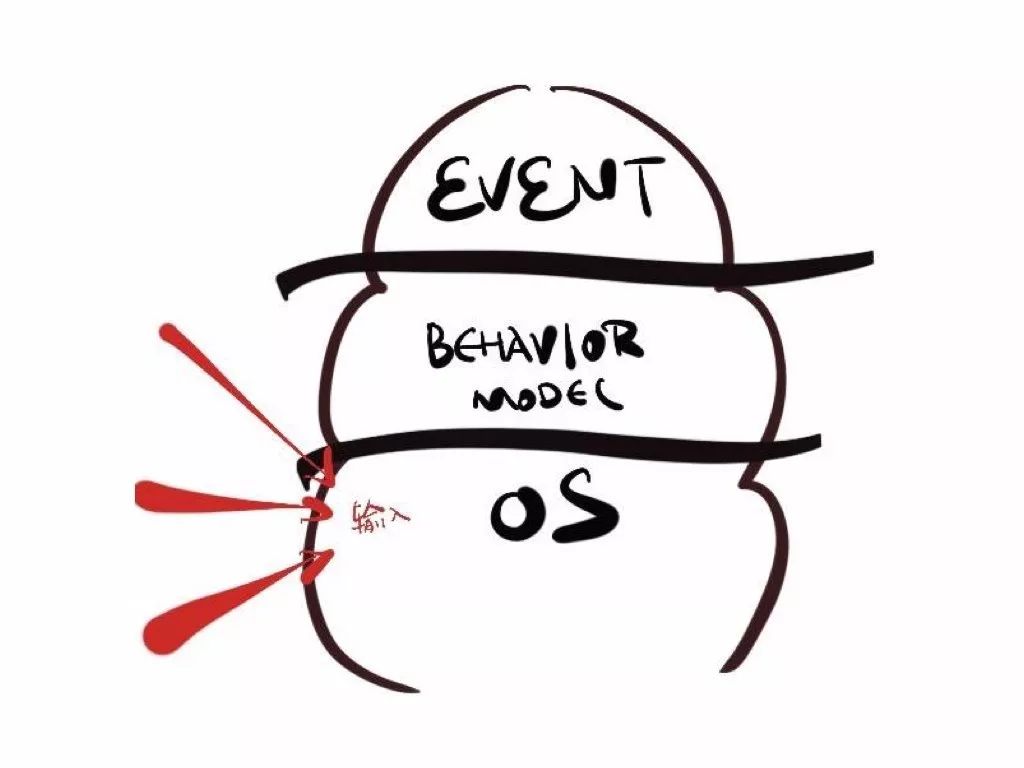

用户不同,

认知不同,

”操作系统”也不同。

在我看来,就是睡个觉,哪睡不是睡啊?省点钱,还能给家人买点礼物。7天就不赖。

在你看来,可不仅仅是睡觉那么简单。这是一种生活态度。

不将就的生活。

对你来说,

『饭爷』的辣椒酱并不仅仅是辣椒酱,而是一种『就酱』(就这样)的生活态度。

『拈花湾.灵山小镇』也不仅仅是个小镇,而是你对生活禅的理解,是『一花一世界,一叶一如来』的人生境界。

▍

用户金字塔模型

▍

用户金字塔模型

你的产品是做给谁的?

“我”?

还是”你”?

不要试图满足所有人。

2B还是2C?

小强还是小美?

谁是核心用户?

谁是目标用户?

谁是大众用户?

对用户做个层次划分。

最重要的用户只占1%。

重要的用户占9%。

更多的用户占90%。

简称『1990』。

真正有价值的用户需求,来自金字塔的顶端,而非底端。

如果我们把这个『用户金字塔模型』倒过来,就是一个筛选用户需求的漏斗模型。”用户金字塔模型”自上而下,一级一级互相影响。

资源有限,

务必要将90%的精力放在那10%的用户身上。因为底层那90%的用户是靠金字塔顶部10%(1% + 9%)的用户来带动的

。

以知乎为例,

最核心的用户实际上是李开复、雷军这样的名人和商业领袖。他们构成了知乎顶端那1%的塔尖。再往下则是采铜、萧秋水这样的意见领袖,占9%。剩下的用户占90%。

只要塔尖顶部10%那部分名人和专业用户的量级足够大、活跃度足够高,就可以保证有效用户的留存,不必针对这批用户设定特殊的运营策略。

▍

用户画像

▍

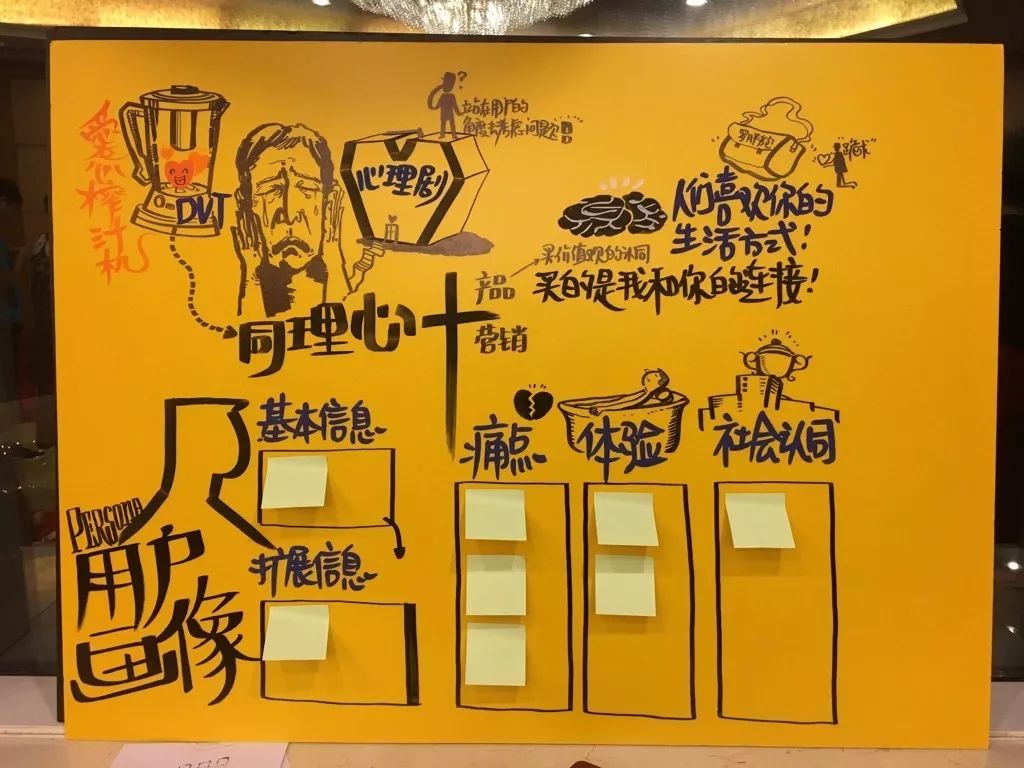

用户画像

针对不同层级的用户设定不同的价值主张。

你不会只有一张用户画像。

除了学会用有色眼镜看人外(用户分层),

还要学会给人贴标签。

特点鲜明的产品总是可以吸引那些拥有特殊品位和性格的人。将这些人的共同点抽离出来,添加到用户画像的标签中。

尤其是喜好和购物习惯。

这些标签有助于我们利用已有的社交网络获取早期用户。

不要想着一次就画对。

先有一个大概的雏形作为基础,然后再持续完善。

一边画一边了解。

数据、访谈、心理分析、角色扮演、有目地性的线下活动以及小步快跑快速迭代的方法都可以帮助我们。

用户画像贯穿整个产品周期。不在之前,不在之中,不在之后。它是我们构建和运营产品的基础。

没有结束。

什么时候结束了,什么时候产品就死了。

▍

4步运营法

▍

4步运营法

两天前,有朋友和我聊『在线教育』。

我说对不起,把『在线』这个词去了。

没有在线。

因为在线已经是常态了。

今天和过去的最大区别是什么?

过去的运营是将产品交付给用户为目地。

今天不是,

在今天,

将产品交付给用户,那意味着你们的连接才刚刚开始。

如何才能让用户不使用你的产品呢?

很简单,做到以下4点就可以了:

1、别让用户知道。

2、让TA不感兴趣。

3、对你不信任。

4、对TA没有价值。

只要满足其中的任何一条,就可以阻止用户使用你的产品。

这个难度有点大。

今天的社交网络太发达了。根据用户画像标签的爱好和购物习惯,你可以很容易的找到TA经常出没的『场域』和社群。豆瓣、微博、微信无处不在。你可以很轻易的找到他们。

进入他们的社群,加入他们。认真观察,和他们做朋友,了解他们的痛点和兴趣点。有针对性的做一些极具吸引力的活动。

Keep早期的第一批用户就来自于豆瓣论坛和贴吧的一些减肥小组。

根据用户的兴趣点推送一些用户真正感兴趣的内容。在目标用户聚焦的社群里面,埋下自己的贴子、内容,或者是人。

短短289天就完成了千万用户级别的突破。