硅片是集成电路产业的基础,是晶圆制造的核心材料。中国大陆8寸、12寸硅片自主供应能力弱,高度依赖进口,是集成电路产业链中的短板。近年来,在政策支持和产业界积极努力下,已经涌现出部分优质企业,硅片产能将在未来几年将逐步落地,完成硅片产业发展的追梦之路。

硅片是芯片制造的基本材料,以硅为材料制造的片状物体,一般是由纯度很高的结晶硅制成的。与其他材料相比,结晶硅的分子结构非常稳定,很少有自由电子产生,导电性极低。半导体器件则是通过对硅片进行光刻、刻蚀、离子注入等手段,改变硅的分子结构进而提高其导电性,最终获得的一种具备较低导电能力的产品。硅片主要应用领域在半导体和光伏两大领域,其差异主要表现在类型、纯度、表面性质上:

1. 半导体硅片均为单晶硅,太阳能采用的硅片单晶和多晶均有;

2. 半导体硅片纯度要求高,为99.9999999%(9N)以上,光伏相比则要求较低,99.99%-99.9999%(4N-6N)之间;

3. 半导体硅片表面的平整度、光滑度以及洁净度要求比光伏片高,需要经过后续的研磨倒角、抛光、清洗等环节。

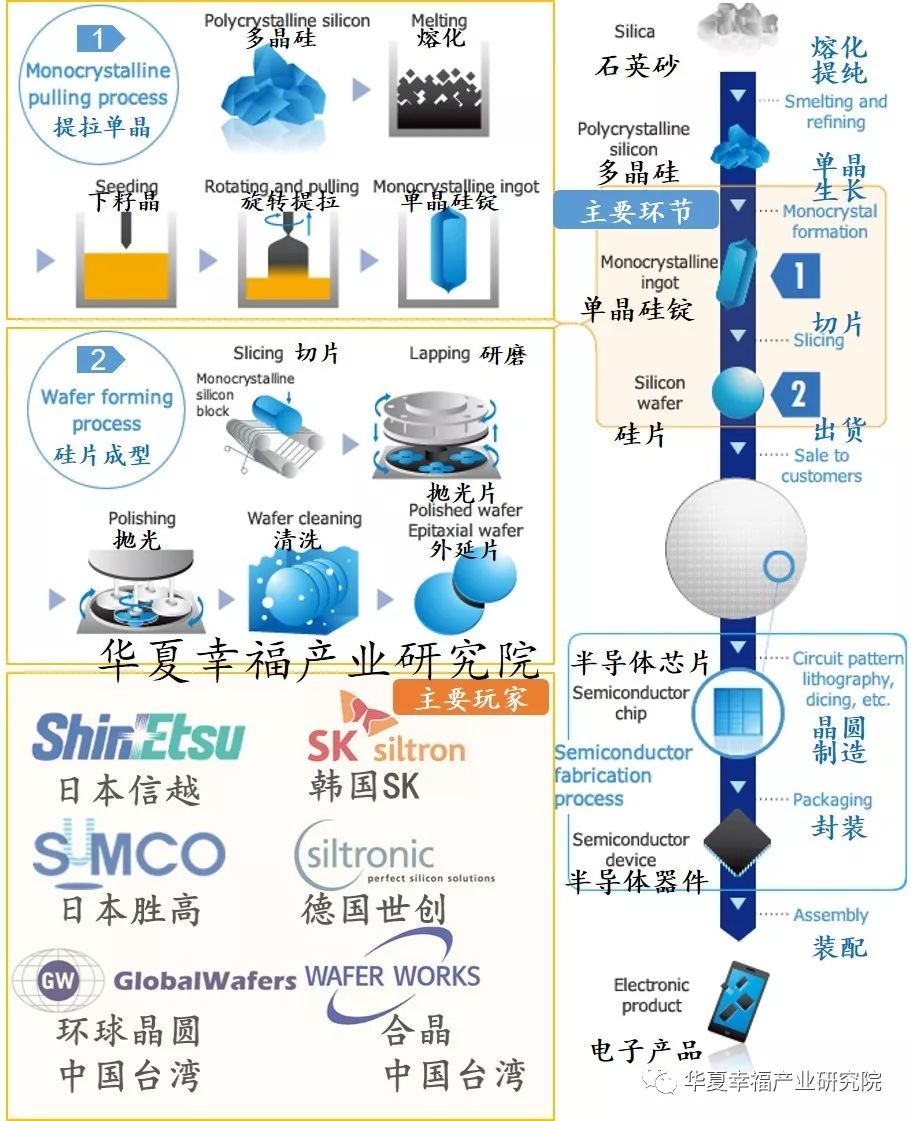

半导体硅片的高规格要求使得其制造工艺复杂,四大核心步骤包括多晶硅提纯与多晶硅料的铸锭、单晶硅生长以及硅片切割成型。

作为晶圆制造的原材料,硅片质量直接决定了晶圆制造环节的稳定性。

图1.半导体硅片制造工艺流程与全球主要玩家分布

(数据来源:SUMCO,华夏幸福产业研究院)

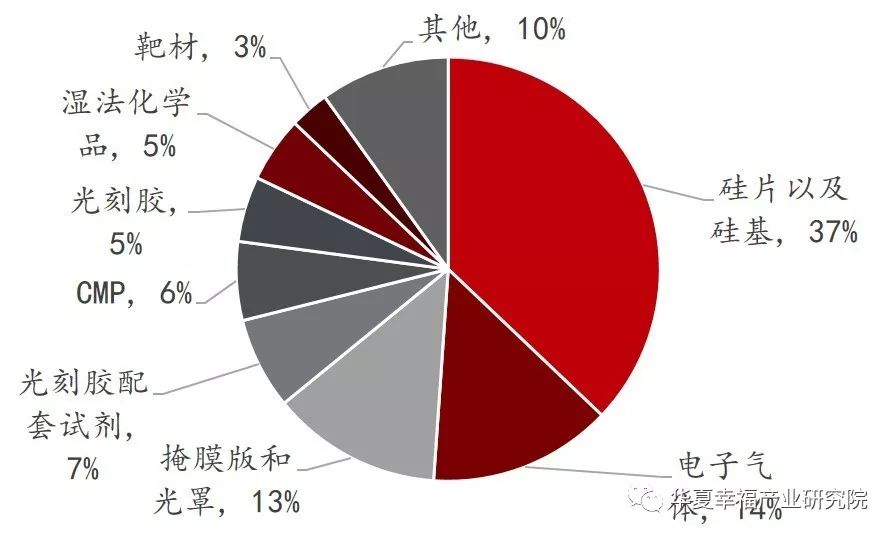

硅片和硅基材料是晶圆制造环节占比最大的基础核心材料。

90%以上的半导体芯片是以硅片作为基础材料制造的。2018年全球半导体硅片市场为123亿美元,占晶圆制造材料322亿美元的比重为37%,位居第一。

图2.2018年集成电路晶圆制造中半导体材料占比(%)

(数据来源:SEMI 2018,华夏幸福产业研究院)

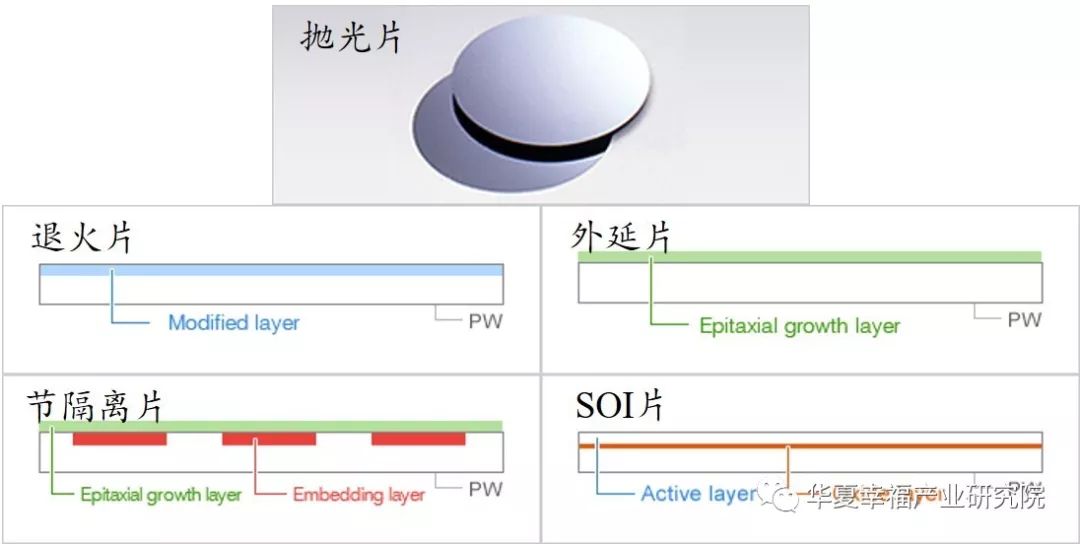

硅片产品按照加工工序可分为抛光片、退火片、外延片、节隔离片和绝缘体上硅片五大类产品。

其中,抛光片是应用范围最广泛,用量最大、最基础的产品,其他的硅片产品也都是在抛光片的基础上二次加工产生的。

抛光片

直接从单晶硅柱上切割出厚度约1mm的原硅片,然后对其进行抛光镜面加工,就得到了表面平整洁净的抛光片,通过对其进一步的纯化,减少重金属杂质。

退火片

是通过把抛光片置于充满氩气或氧气的高温环境退火得到的,这样可大幅减少抛光片表面的氧气含量,从而拥有更好的晶体完整性(crystal perfection),可满足更高的半导体蚀刻需求。

外延片

是通过在抛光片表面采用应用气相生长技术(Vapor Phase Growth or Epitaxy),在抛光片表面外延生出单晶结构层,这样其表面将比经切割而来的抛光片更加平滑,从而降低表面缺陷。

节隔离片

是通过在抛光片的基础上,首先是通过光刻法、离子注入、热扩散技术等技术嵌入中间层,然后再通过气相生长技术在硅片外面形成平滑的外延层,从而满足特定的衬底电性能需求。

SOI片

(绝缘体上硅片)是三明治结构,最下层是抛光片,中间层是掩埋氧化层(BOX),顶层是活性层也是抛光片;BOX的存在使得SOI片实现高电绝缘性,从而减小寄生电容和漏电,继而可以实现器件的高集成度,低的功耗,高可靠性,顶层的活性层也可以采用掺杂金属元素的硅片从而实现不同的功能。

图3. 硅片的分类

(

数据来源:SUMCO,华夏幸福产业研究院

)

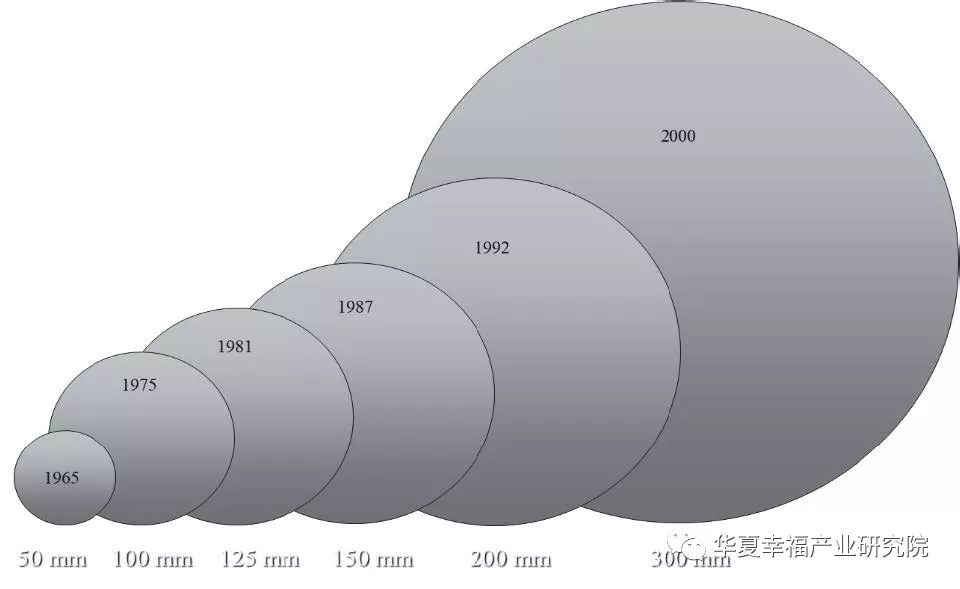

随着提拉单晶技术的提高,硅片的尺寸随着时间的发展逐步提升,从2寸(50mm),到4寸(100mm),5寸(125mm),6寸(150mm),8寸(200mm),到2000年的12寸(300mm)。12寸硅片的下一站是18寸(450mm)硅片,但由于设备研发难度较高,目前制造厂对于18寸的推动力不大,主流工艺以12寸和8寸硅片为主。

图4. 硅片尺寸发展历史

(

数据来源:SEMI,华夏幸福产业研究院

)

大尺寸硅片成为硅片未来发展的趋势。

为了提高生产效率降低成本,大尺寸硅片越来越多被使用,随着尺寸加大,在单片硅片上制造的芯片数目就会越多;同时在圆形硅片上制造矩形的硅片会使硅片边缘处的一些区域无法被利用带来部分浪费,随之晶圆的尺寸的增大,损失比就会减小;这两点都会降低芯片的成本。例如,在同样的工艺条件下,300mm半导体硅片的可使用面积超过200mm硅片的两倍以上,可使用率(衡量单位晶圆可生产的芯片数量的指标)是200mm硅片的2.5倍左右。

图5. 200mm硅片和300mm硅片有效使用面积示意图

(

数据来源:联华电子,硅产业,华夏幸福产业研究院

)

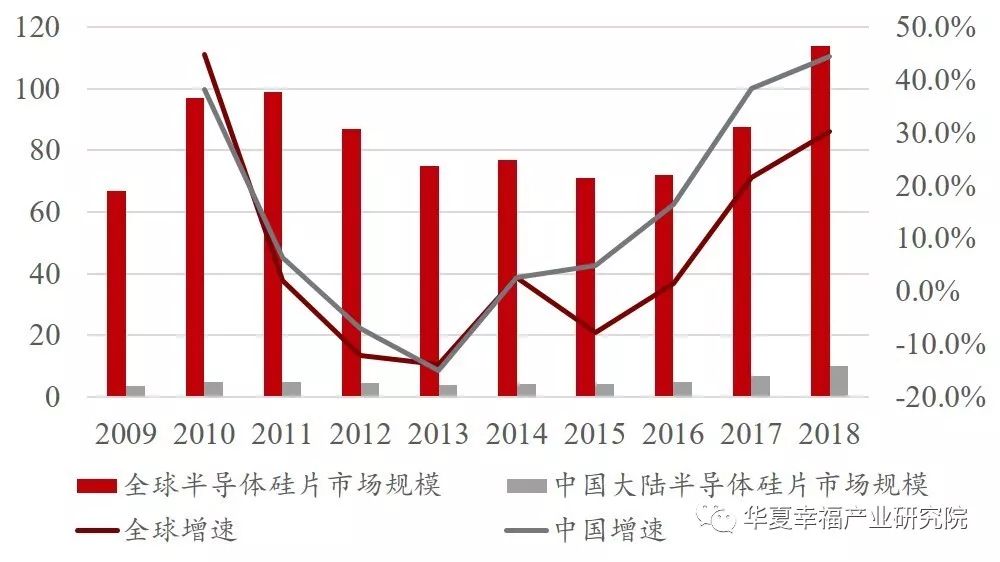

半导体行业与全球宏观经济形势相关度较高。硅片行业在2009年受全球经济危机影响,出货量与销售额均出现下滑;2010年受智能手机放量增长拉动出现大幅反弹。2011年至2016年,全球经济逐渐复苏但依旧较为低迷,硅片行业亦随之低速发展。2017年以来,受益于半导体终端市场需求强劲,下游传统应用领域计算机、移动通信、固态硬盘、工业电子市场持续增长,新兴应用领域如人工智能、区块链、物联网、汽车电子的快速发展,半导体硅片市场规模不断增长,并于

2018年突破百亿美元大关

。2016年到2018年,销售金额从72.9亿美元增长至114亿美元,年均复合增长率达26%;出货面积从107亿平方英寸增长至127亿平方英寸,年复合增长率达9%;销售单价从0.67美元/英寸上升至0.9美元/英寸,年复合增速达16%。

图6. 全球和中国大陆半导体硅片市场规模(亿美元,%)

(数据来源:SEMI,硅产业,华夏幸福产业研究院

注:不包含SOI硅片)

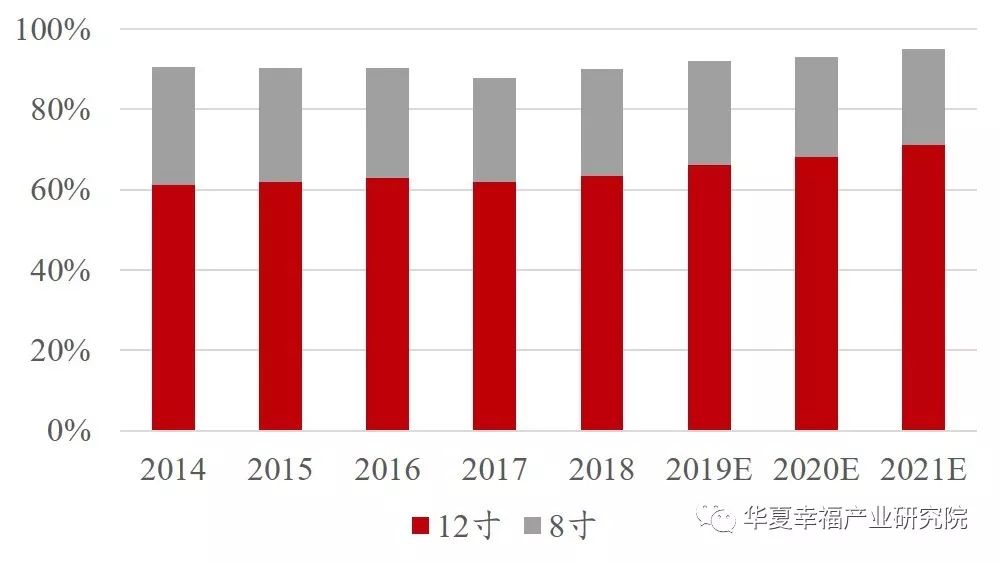

图7. 全球12寸和8寸硅片市场占比(12寸产能折合成8寸产能统计口径)

(数据来源:IC insight,SUMCO,华夏幸福产业研究院

注:不包含SOI硅片)

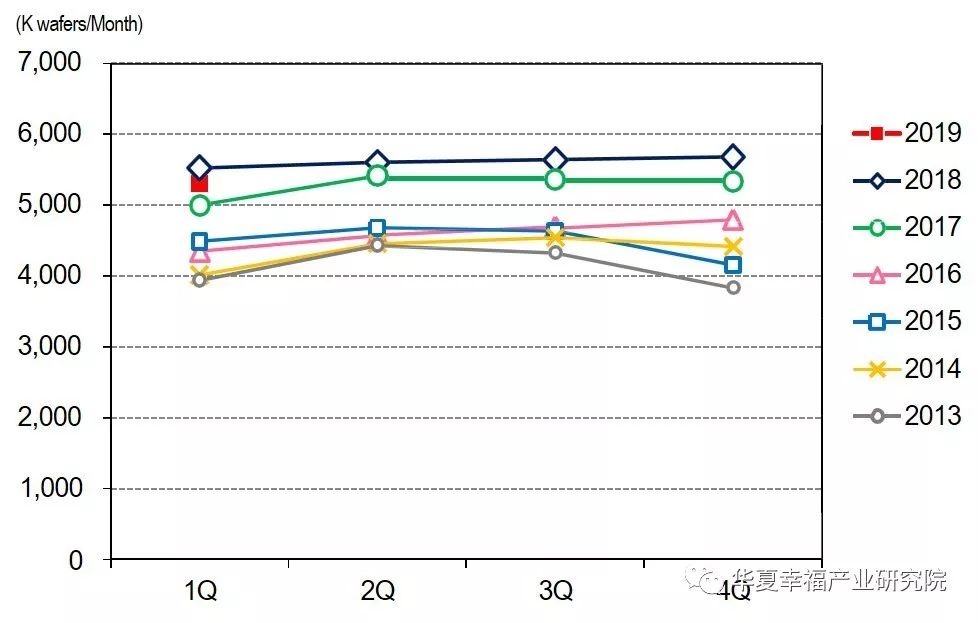

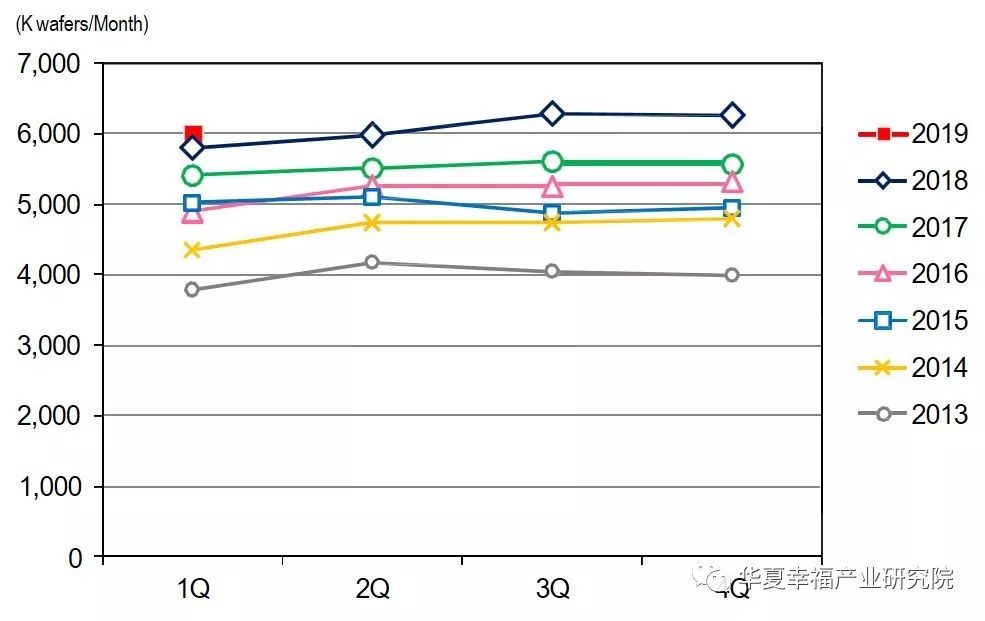

图8. 全球8寸硅片产能情况(千片/月)

(数据来源:SUMCO,华夏幸福产业研究院)

图9. 全球12寸硅片产能情况(千片/月)

(数据来源:SUMCO,华夏幸福产业研究院)

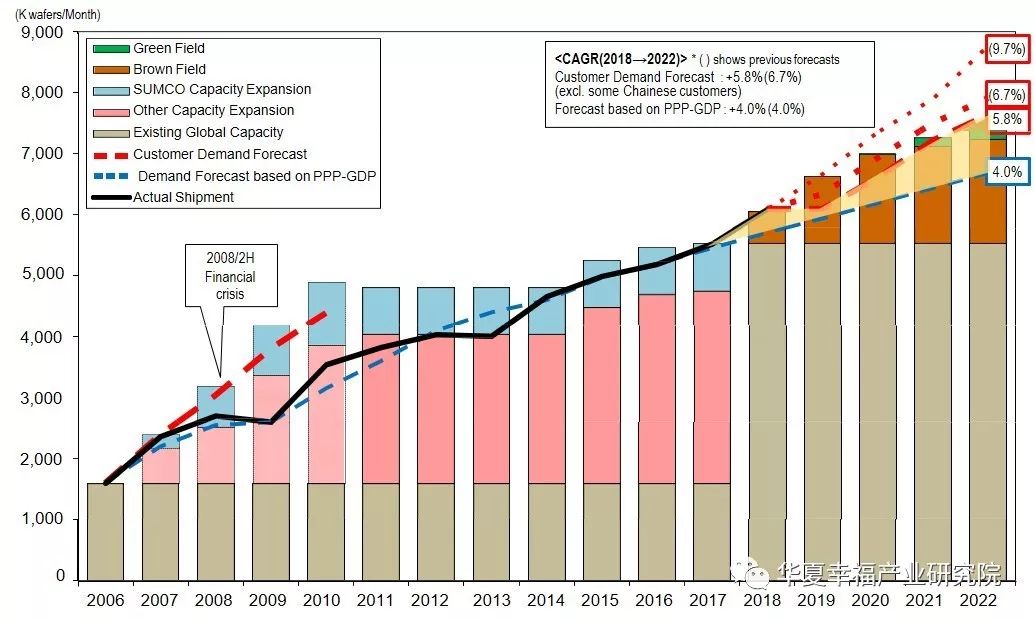

图10. 全球12寸硅片产能供给需求预测(千片/月)

(数据来源:SUMCO,华夏幸福产业研究院)

如前所述,目前12寸和8寸硅片被主流工艺采用,2018年全球市场份额分别为63.3%和26.3%,合计占比接近90.00%。

8寸硅片自2011年以来,市占率稳定在25-27%之间。2016年,受到汽车电子、指纹识别芯片、液晶市场爆发增长拉动,出货面积同比上升15%。2018年,除了汽车电子以外,工业电子、物联网领域的需求拉动,加之国内功率器件、传感器的制造企业或者IDM企业的产能转移(从150mm转移至200mm),8寸硅片出货量继续提升,出货面积同比增长6%。

12寸制造线自2000年全球首开以来,市场需求增加明显。2008年出货量首次超过8寸硅片,2009年即超过其他尺寸硅片出货面积之和。2016年到2018年,由于AI、云计算、区块链等新兴市场的蓬勃发展,12寸硅片年复合增长率为8%。未来,12寸硅片的市占率将会继续提高。根据SUMCO数据,未来3-5年内全球12寸硅片的供给和需求依旧存在缺口,并且缺口会随着半导体周期的景气程度提高而越来越大,到2022年将会有1000K/月的缺口。

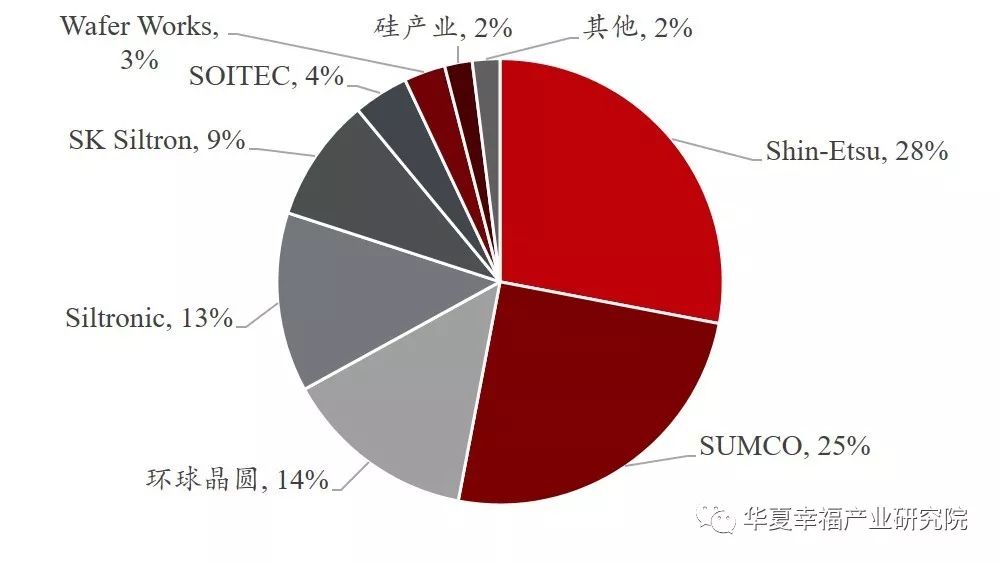

半导体行业产业链长,品质控制极为严格且存在较高的技术壁垒。半导体材料作为产业的最上游,面临严格的产品质量控制,同时面临长的研发周期,大的资金投入。此外,下游制造厂客户的认证依然是硅片厂商的重大壁垒。由于下游客户认证时间长,难度大,因此硅片厂商往往需要长时间的技术和经验积累才能够有效提升半导体材料产品的品质,满足客户的需求,获得客户认可并开拓客源。2018年全球半导体硅片(包括抛光片、外延片、SOI 硅片)行业销售额前五名企业的市场份额分别为:

日本信越化学28%,

日本SUMCO 25%,中国台湾环球晶圆14%,德国Siltroni 14%,韩国SK Siltron 10%

,前五名的市场份额接近90%,市场呈现垄断局面。

图11. 全球硅片产能情况

(数据来源:智研咨询,华夏幸福产业研究院)

Shin-Etsu Chemical

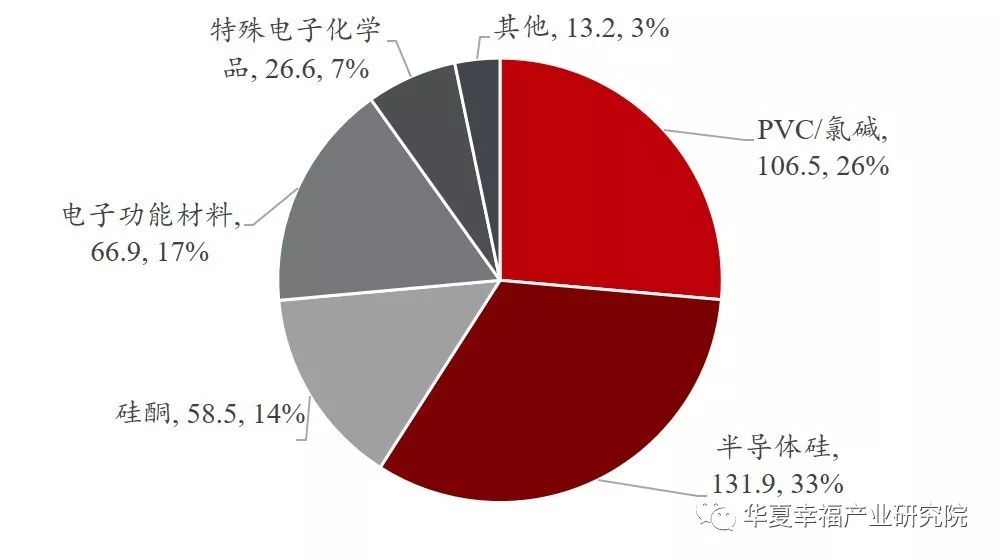

(信越化学,日本)成立于1926年,是全球领先的化工企业,拥有六个业务板块,分别是PVC化工品、半导体硅、有机硅、电子功能性材料、特殊电子化学品和其他。在半导体硅业务方面,公司作为半导体单晶硅片的龙头,始终牢牢在技术层面占据行业制高点。公司最早于2001年,成功研制了300nm硅片,并实现了SOI 硅片的产品化,并能持续稳定地供应IC用硅片。目前,信越化工能够制造出11N(99.999999999%)的纯度与均匀的结晶构造的单晶硅,在全世界处于领先水平,主要的半导体硅片产品包括12英寸硅片、IG-NANA退火硅片和SOI硅片。2018年半导体硅片业务营业收入为3803亿日元,营业利润为同比1319亿日元。

图12. 2018年信越化学主营收入构成(十亿日元,%)

(数据来源:Shin-Etsu,华夏幸福产业研究院

)

图13. 信越化学半导体硅业务收入与利润(十亿日元,%)

(数据来源:Shin-Etsu,华夏幸福产业研究院)

SUMCO

(日本三菱住友胜高)主营半导体硅材料业务,是全球硅片龙头企业。其前身为成立于1937年的Osaka Special Steel公司。集团于1992年和1998年先后合并了Kyushu电子金属公司和Sumitomo Sitix集团,并于1998年更名为住友金属工业公司。1999年,住友金属工业与三菱材料和三菱硅材料公司成立联合硅制造公司,生产12寸硅片。2002年三菱硅材料公司与住友金属工业的硅制造部门、联合硅制造公司合并,并于2005年更名为SUMCO公司。主营产品包括单晶硅锭、抛光硅片、退火硅片、外延片、SOI硅片等,是全球最大的12寸硅片供应商之一,可提供12寸抛光片、退火片、外延片,SOI片和节隔离片可提供8寸片。2018年半导体硅片业务营业收入为3250亿日元,利润850亿日元。