本文介绍了宋春山教授获得乔治·A·欧拉奖的经历及其学术成就。他在烃类化学或石油化学领域做出了卓越贡献,是能源化工领域的知名专家。文章还回顾了他的求学经历、科研之路以及为母校大连理工大学做出的贡献。宋春山致力于开发超洁净燃料和燃料电池,研究捕集二氧化碳的新方法,其工作围绕可持续发展主题展开,为社会的可持续发展贡献力量。

这是国际烃类化学领域的最高学术奖,每年北美洲范围内评选一名获得者,以表彰其在烃类化学或石油化学领域的卓越贡献。

他曾在日本留学并获得了博士学位,之后在宾夕法尼亚州立大学任教,并担任多个职务。他的科研之路历经四十余年,在清洁燃料、催化和二氧化碳捕集和利用方面取得了重要成果。

他在清洁燃料、催化和二氧化碳捕集和利用方面的原创性工作闻名国际学术界。他设计了由萘出发合成高性能聚合物的择形烷基化催化剂,创制了分子筐吸附剂捕集二氧化碳新方法,开发了纳米级超高表面积硫化物催化剂水热合成新方法等。

他的梦想是利用二氧化碳和水研制出可持续循环的清洁能源,为社会的可持续发展做出贡献。他献身于能源化工领域已有近四十年,未来仍将继续为这个梦想努力。

2019年4月2日,美国化学会颁奖典礼在佛罗里达州奥兰多市隆重举行,在此次盛会上,宋春山教授被授予乔治·A·欧拉奖。乔治·A·欧拉奖是国际烃类化学领域的最高学术奖,从1948年起,每年美国化学会都会在北美洲范围内评选出一名获得者,以表彰其在烃类化学或石油化学领域做出的卓越贡献。自1997年起,本项美国化学会奖以诺贝尔化学奖得主冠名。至今,全世界仅有70人获此殊荣,其中包括两位诺奖得主。今年,典礼上星光熠熠的主角正是我校校友宋春山教授。

“40年后回头看,我依然觉得当初考进大连工学院化工系,是最正确的选择!”

1977年10月,河北省石家庄市桥东区煤市街炸开了一则消息——恢复高考!

在母亲的大力支持和鼓励下,宋春山也下定决心,那时的他在石家庄市第三十二中学高二在读。就在紧锣密鼓地复习时,母亲却突发重病住院。求学的渴望与家庭的变故一同袭来,多少个日子夜不能寐,但母亲的殷切期望给了宋春山巨大的学习动力。有心人,天不负,宋春山最终成功拿到了大连工学院化工系的录取通知书。

“我非常珍惜在大工读书的时光,努力学习各门课程,一有机会就自学课外知识。”宋春山回忆起当年的自己。并不满足于专业课的学习,宋春山成了学校图书馆的“常客”。兴趣驱使之下,宋春山大量涉猎化工相关书籍——有机化学、煤化工……少年时期的宋春山像一颗抽了芽的竹笋,不知疲倦地汲取着养分,自我提升,自我成长。

宋春山渴望新鲜的知识,向往更广阔的世界。努力扩充化工领域知识之余,他还尝试通过各种方式自主学习英语——阅读英文原版书籍、用英文做课堂笔记、用英文写实验报告……“同学们说我是当时系里唯一一个这样做的学生”。直到现在,大学毕业三十七年后的宋春山依然保持每天学习、增长知识的好习惯。每次出差他都会带一本英文书籍,“候机的时候可以读,飞机上可以读,车上也可以读,出一次差就可以看完一本书,很节约时间!”谈笑间,仿佛又看见了大工图书馆里那个求知若渴的少年。

回想大工本科的学习生活,宋春山非常感谢各位老师和同班同学。几十年来,母校的两位恩师让宋春山最为挂念。“科研这条路,是赵修仁和郭树才二位老师领我进门的!”提及两位老师,感激之情溢于言表。“赵老师指导我做本科毕业论文,是我的科研启蒙老师,在他的影响下我开始了解到,科研就是要做新东西,做别人没做过的学问。”而郭老师的一句话“我们现在使用的黑色的煤,是从绿色的树木变来的”激起了他的好奇心,正是宋春山博士研究耕耘煤化工领域的缘起。住在煤市街,从小就看着家里烧煤做饭取暖,司空见惯的煤球竟是几亿年前的树木变成的!宋春山真切地感受到了化学科学的神奇和宏大,“化学是物质变化造福人类的科学啊!”宋春山感叹。从此一头扎进去从事能源化工科研,直到今天。

大工的恩情和滋养,宋春山一刻也没有忘,毕业三十七年来,他依然心系母校。任教于美国宾夕法尼亚州立大学的宋春山,曾接受10余名大工教师和博士研究生到他的实验室做6个月到18个月的访学研究,曾多次亲自接待大工代表团和大工学生代表团访问,向师弟师妹们传授经验,树木树人;20年来他常常在美国的春假、暑假和寒假期间每年数次回母校开展学术合作,培养、指导博士研究生;还曾历时两年,几经周章,推动签署宾夕法尼亚州立大学与大工的校际合作协议备忘录,促成两校国际联合能源研究中心的建立。联合能源中心推动了大工和美国宾州州立大学的国际交流合作,创造了很多机会,让大工的优秀科研成果“走出去”,将国外的优势资源“引进来”。羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义,宋春山多年来心系大工,不辞辛劳,利用假日往返美国宾州与大连之间,为母校的国际交流,科研教育和人才培养付出了很大的努力。

“某一刻,你的光照亮了我。我可以跟在你身后,像影子追着光梦游。每当我为你抬起头,连眼泪都觉得自由。”——《追光者》

“于我而言,从高考开始,化学工程四个字是闪耀着光环的。”他一路追“光”而来从事化学工程用于清洁能源与催化的研究,从大工到日本大阪,又到美国宾州,这一追就是40余年。

母校的启蒙让宋春山笃定了科研这条路,本科毕业后赴日本留学,开启了另一段追“光”之旅。

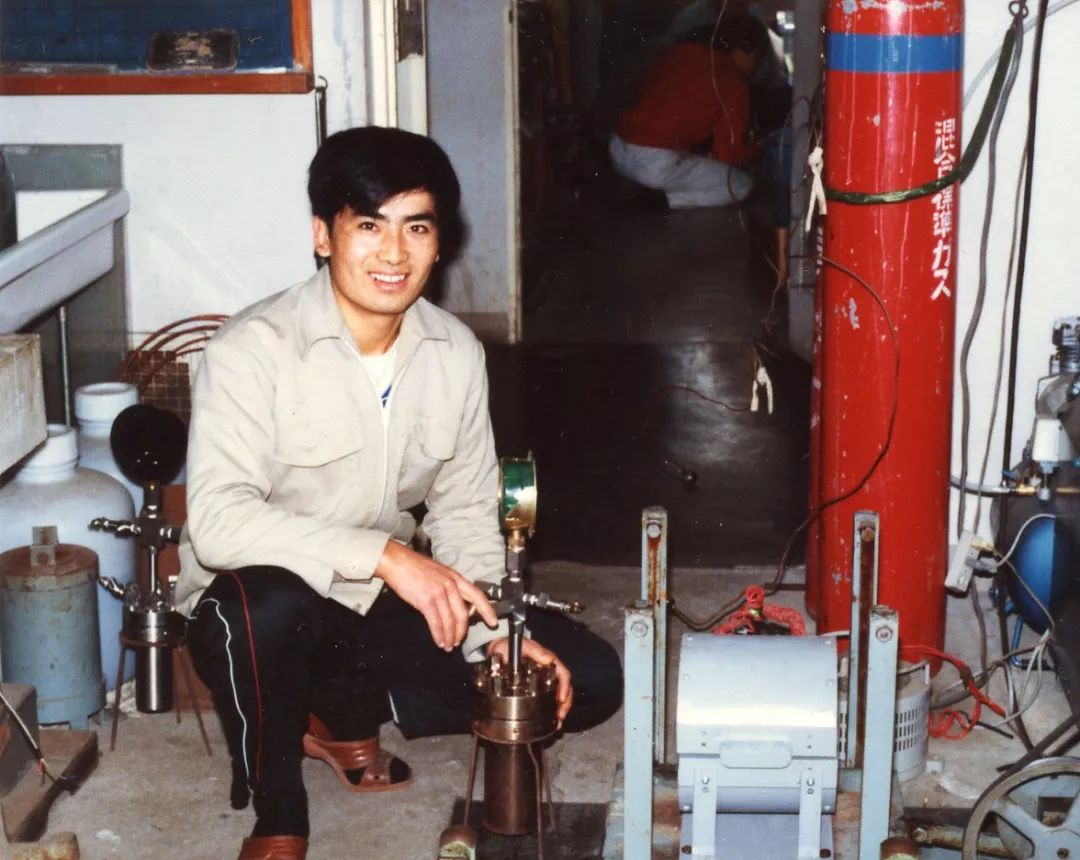

科研之路虽然艰辛,宋春山却用“激情振奋”四个字做了注解。硕博期间,宋春山常常待在实验室几天不回家。做实验觉得累了,就在实验室的水泥地板上睡两三个小时,醒来接着做实验。“没有谁逼着我这样做,只是自己特别有热情。我就是舍不得,舍不得浪费时间睡觉。”宋春山回忆到,“当时自己研制催化剂,做实验时不断地猜想实验结果,看到了结果就想着赶紧去分析产物,分析完产物,就想赶快尝试其他新的想法。”人们眼中的“努力”,在宋春山那里稀疏平常。“从不觉得累,因为乐在其中。做研究,搞明白了开心,搞不明白继续钻研也开心!几十年来,一贯如此。”

研究不可能一蹴而就,实验结果不如人意在所难免,但别人眼中的失败,在宋春山看来却是一个探讨与学习的过程。“我们总在开拓新的领域,做着前人没有做过的研究,探讨的过程曲折很自然,不可能一下子找到答案,碰巧很快就接触到事物本质的事是绝对少有的。”

五年夜以继日的研究没有白费,硕博期间,宋春山发现了两种可应用于液体燃料合成的新型催化剂,并在国际期刊上发表了9篇文章。尝到了科研的“甜头”,宋春山继续追光而行。

脚踏实地,方能仰望星空。宋春山博士毕业后,并没有直接进入高校任教,而是在日本大阪的瓦斯公司研究中心工作了7个月,得到了工业一线的实地经验。在宋春山看来,“搞工科研究不能完全脱离了工业应用领域,这些实践经验非常重要。”

经历过一段扎实的实践工作后,1989年11月,宋春山来到美国宾夕法尼亚州立大学,担任助理教授。此后,接连担任副教授、终身教授和研究所所长等职务。在此期间,宋春山在煤的低温液化催化反应、多环芳烃的形状选择性催化转化,耐硫抗积碳催化剂的设计新概念,天然气的三重整新工艺,液体燃料的硫选择吸附脱硫,液体烃类燃料用于燃料电池的催化加工,以及温室气体二氧化碳的高容量-高选择性吸附分离等方面都做出了重要的独创性研究。而此前,美国学术界都没有人做过这样的研究。

“这些都是水到渠成,是在我们团队做了相当多的实验研究工作以后,有幸得到大家的认可。”宋春山说完爽朗地哈哈一笑。“相当多”的背后,是多少不知倦怠的热情,又是多少次徒劳无果的尝试;这个“有幸”之前,是多少不为人知的努力,是多少废寝忘食的日夜,或许,宋春山自己也记不清了。他说这些获得奖励的成果是他和很多博士研究生、博士后,以及宾州-大工联合能源中心等大学和企业的科研人员合作努力的结果。得到奖励是外部对已有可见成果的认可,但从事创新研究的初期,有时不仅没有奖励,还有很多不解和阻力。“做科研不能以获奖为目的。”宋春山说到。

“为了这个梦想,他已经做了近四十年的研究,未来能做多久,取决于他的寿命有多长,可能在生命的最后一天,他还在为这个梦想做研究吧。”宋春山的女儿说。

“我的梦想,就是利用二氧化碳和水研制出可持续循环的清洁能源,为社会的可持续发展构建一条新的通往未来的道路。”1995年,宋春山在一篇文章中这样写到,至今仍初心未改。

开发超洁净燃料和燃料电池,从燃料中脱除有害物质硫;开创分子筐吸附剂捕集二氧化碳的新方法,将可再生能源与二氧化碳作为资源化物质进行再利用;开创催化转化新工艺,帮助大大提高化工催化反应的效率……宋春山组织开发的新工艺和新方法紧紧围绕“可持续发展”这一主题,或可以有效缓解环境酸化,减少大气污染;或有助于高效、环保地利用资源,让人居环境更加友好。那个绿色梦想像一座灯塔,引领着宋春山攻坚克难,完成了一个又一个科研难题。

二十多年来,在清洁燃料、催化、二氧化碳捕集和利用方面的原创性工作让宋春山闻名国际学术界,屡获著名科研奖项。宋春山告诉我们,乔治·A·欧拉奖的设奖人,生前也致力于二氧化碳的捕集和利用研究,此次获奖也是对其绿色梦想的科研传承。

真正的科学家,一定会着眼于人类社会发展需要的课题,而这些着眼点并非来自冰冷的实验数据,而是心忧苍生万物的人文情怀。

“心若想着自己,做的事就是为自己谋福利;心若装着社会,就为这个社会做服务;心若向着未来,便为未来谋发展。格局越大,做出的成果可能越有价值。”服务社会,情系未来,宋春山把生命中大部分的心血和时光,都献给了能源化工蓝天下的碧色梦想。

宋春山,美国宾夕法尼亚州立大学能源研究所所长、能源与矿物工程系燃料学科终身教授、化学工程系教授、能源与环境研究院副院长,“2018校友年度人物”校友成就奖获得者。1978年-1982年本科就读于我校无机化工专业,1984年-1989年在日本国立大阪大学应用化学专业攻读硕士和博士,1989年3月获大阪大学应用化学专业博士学位。在清洁燃料、催化和二氧化碳捕集和利用方面的原创性工作闻名国际学术界;设计了由萘出发合成高性能聚合物的择形烷基化催化剂;创制了由纳米孔基质和功能聚合物组成的分子筐吸附剂捕集二氧化碳新方法,容量大,选择性高; 开发了纳米级超高表面积硫化物催化剂水热合成新方法;对于超洁净燃料和燃料电池,设计了在固体表面从烃类燃料中脱除硫的选择吸附新方法;开创了利用二氧化碳的三重整制造合成气的催化转化新工艺。曾获燃料化学领域的最高学术奖—亨利·斯托奇奖,是斯托奇奖1964年设立以来入选的唯一一位华人科学家,也是此奖最年轻的获奖者;当选2010年美国化学会会士;2010年2月被美国宾夕法尼亚州立大学选为该校杰出教授;2011年获宾夕法尼亚州立大学最高学术奖-优秀学者奖章(Faculty Scholar Medal) ;获中科院海外杰出学者奖,赫尔曼磐因斯杰出催化研究奖、费城催化学会奖,美国福布莱特杰出学者奖、英国伦敦帝国理工学院访问教授,法国巴黎居里大学特邀教授,日本大阪大学全球杰出校友奖,催化领域引频最高作者奖等荣誉;推动宾夕法尼亚州立大学-大连理工大学的校际合作协议备忘录的签署,并促成两校国际联合能源研究中心的建立。