导语:让玻璃既轻薄又有足够的刚度和强度是一个相当有挑战性的目标,为了生产出超薄玻璃,世界上普遍采用浮法工艺,而为了使玻璃不易碎,就需要用到钢化工艺。经过数十年努力,中国研制出世界最薄的玻璃,它的厚度只有0.12毫米,但柔韧性却极佳,试验时用钢球撞击都毫发无损。

说到玻璃,想必大家并不陌生。

早在春秋战国时期,中国就已经能够制造出无色玻璃,此后,随着科技的进步和发展,人类陆续发展了各种用途和性能的玻璃。现在,玻璃已成为工业和科学技术领域的重要基础材料。

在人类步入电子时代之后,作为手机、电脑、电视显示屏的基础材料,超薄玻璃成为了电子显示产业的核心。

玻璃越薄,透光性能就越好,触控感应能力越灵敏,重量也会随之越轻,而且,玻璃的柔韧性越好,屏幕就越不易被摔碎或是刮花。但是,玻璃太薄,本身就会易碎,怎样在量产条件下,让玻璃既轻薄又有足够的刚度和强度,是一个相当有挑战性的目标。

(一)浮法工艺“摊出”超薄玻璃原片

超薄玻璃指厚度在1.5毫米以下的平板玻璃。

超薄玻璃原片的制备方法主要有浮法、溢流下拉法和垂直引上法。目前电子行业中的中低档显示屏普遍使用0.55-1.1mm的超薄玻璃,这些玻璃基本都是用浮法工艺制作而成的。

相比于后两者,浮法工艺对于玻璃薄度的提升有着更大的潜力,更具备继续推进研发的价值,例如中国最新研制出的一款超薄玻璃,光学和力学性质良好,厚度仅有0.12毫米,比一张A4纸还薄,是世界上用浮法工艺生产的玻璃中最薄的一款。

(中国生产出世界最薄的玻璃只有0.12毫米厚,比一张A4纸还薄 央视新闻截图)

这样的厚度和平整度仅有浮法工艺能做到,因此世界上玻璃工业先进国家纷纷将精力优先投入在浮法工艺的完善和研发上。

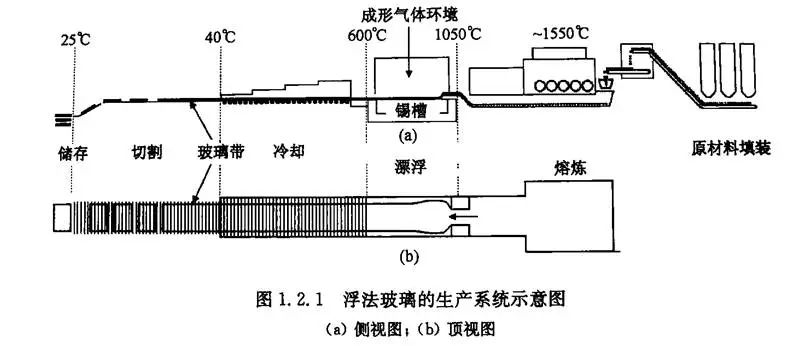

浮法玻璃生产的成型原理并不难,主要在于“浮”字。

超薄玻璃的原材料熔融后整体“浮”在一个表面上,类似于“摊煎饼”,只不过和“摊煎饼”不同的是,生产玻璃的“锅”不是固体的容器,而是高温的锡液表面——主要过程在保护气体(氮气)环境下的锡槽中完成。

最初,玻璃被天然气枪的高温所熔化,熔融玻璃从池窑中连续流入锡槽中,静置后会漂浮在密度更大的高温锡液表面上,锡液的上平面(也就是熔融玻璃的下平面)形成一个完整的平面,同时熔融玻璃的上平面由于重力原因也会形成一个与前者相互平行的平面,足够时间后,熔融玻璃自然会在锡液面上摊成一个平整均匀的双表面(该表面的厚度可由流入的体积控制)。

待玻璃冷却、硬化后,这层表面就会被拉出,进入冷却槽,经冷却、切割后,就得到了浮法玻璃产品。

(浮法玻璃生产系统,从右到左)

超薄浮法玻璃由于工艺上适合大规模量产,生产线成熟后可以迅速持续增加产能,能够很快产生效益;在产品质量方面,经过锡液工艺的处理,超薄玻璃的平整性较好,并且透明度很高,光学性质也稳定均匀,在很多方面都有应用的潜能,目前这种玻璃主要用于六大工业领域:

(1) 电子产业屏幕用基板玻璃;

(2) 仪器、汽车仪表、钟表蒙面玻璃;

(3) 生物医药、显微镜用玻璃;

(4) 太阳能电池板的基板玻璃;

(5) 复印机、传真机用透视玻璃;

(6) 工业用鳞片玻璃。

(二)钢化工艺让你的屏幕不易碎

超薄玻璃因为出色的轻薄性、优秀的平整度和光学性能被广泛使用在了消费电子领域。

不过,在增进用户体验的同时,超薄化的玻璃也带来了很明显的弊端,那就是力学性能的降低。

在降低重量、减少体积的同时,杂质、缺陷,甚至一个在制作过程中产生的气泡或不均匀,任何降低玻璃强度的负面因素都会被放大,同时也会在一定程度上影响玻璃的其他性能。

例如,一个小小的刮痕对于普通厚度的平板玻璃来说只是表面上一个微不足道的瑕疵,但对于超薄玻璃来说,同样深度的裂纹却已经深入内部,甚至造成了主要力学结构的断裂,会对玻璃的力学性质造成无法忽视的破坏,这体现在了各种电子显示屏的易碎上。

超薄玻璃基片的力学性质不佳,主要在于结构内部存在大量微裂纹(实际上普通玻璃也存在),在力的作用下,裂纹扩散后就会破坏整体的结构,造成玻璃损坏,这个问题一度在上世纪七十年代让当时的主要玻璃厂商备受困扰。

这时,加强玻璃结构的钢化技术应运而生。

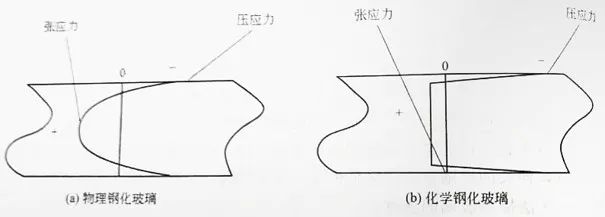

所谓玻璃钢化就是主动造成外表面压应力和内部张应力,从而提高玻璃的稳定性,在有限的厚度条件下,极大加强超薄玻璃力学性能。在此理论基础上,生产商开发了新的技术——物理钢化法和化学钢化法。

(钢化玻璃应力分布示意图)

(1) 物理钢化法

这是一种利用热量扩散速率的不同,制造内部应力的钢化方法,物理钢化的工艺过程是将玻璃加热到熔融点附近,然后用冷却介质快速将玻璃表面热量带走,使得玻璃表面快速由液态转变成固态。

但是在此过程中,玻璃内部最初的结构却产生了变化:

首先,玻璃内部众多的裂纹在强烈的压力下被压缩,整体稳定性得到了强化;

另外,玻璃有一部分断开的键来不及重新连接就已经固化,这部分玻璃冷却后的体积大于加热前的体积。

而越往里玻璃的冷却速度越慢,体积变化不及表面这么多,这样玻璃表面层的体积就会大于内部的体积,使得玻璃表面对内部有一个向外拉伸的应力,玻璃内部对表面就有一个向里压缩的应力,能够抵消一部分外界的冲击力。

(2) 化学钢化法

这是一种用渗透方法改变玻璃表面成分,以增加玻璃力学性能和稳定性的方法。

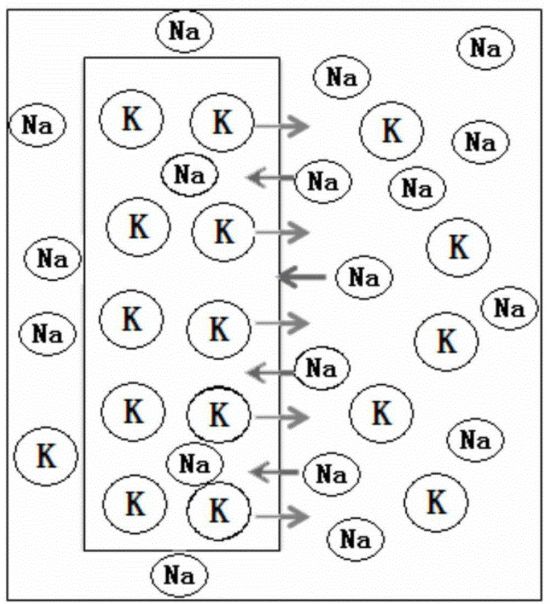

玻璃一般由硅-氧键网络以及部分一价、二价等金属离子组成,但少量的金属离子却能起到巨大的效果。化学钢化法就是基于一价碱金属离子自然扩散和相互扩散,以改变玻璃表面层的成分,从而形成表面压应力层。

将玻璃浸入熔融的盐液内(通常是硝酸钾),固态玻璃与盐液便发生离子交换,玻璃表面附近的一部分离子通过扩散浸入熔盐内,它们的空位由熔盐的碱金属离子取代,最终改变了玻璃表面层的化学成分,形成10-200微米的致密表面压应力层。

与物理钢化法类似,这层压应力层同样能够提升超薄玻璃的力学性质和稳定性。

(化学钢化法主要利用碱金属离子交换改变玻璃表面组分)

(三)中国技术让屏幕玻璃“白菜化”

也许,此刻你正盯着的,就是一块国产超薄玻璃。

但这一块轻薄的玻璃,却凝聚了中国玻璃工业数十年的努力。

(柔性玻璃是电子显示屏玻璃领域的下一个争夺点)