李金亮,广州书友,孔网昵称“ii”。在孔网开店14年,店铺名称“小古堂”(

点击进入书店

)。

▶ 李金亮先生生活照片

“大古略狂,便称小古”,2005年,沉迷古典文化、对金石字画颇有研究的李金亮在孔网开起了小古堂。店如其名,专卖金石碑帖、文史哲类、艺术类的书籍,书只选好的,并不刻意迎合市场。也因着这样的坚持,小古堂在孔网上的经营业绩一直平稳增长,成为同类型书店中的佼佼者。

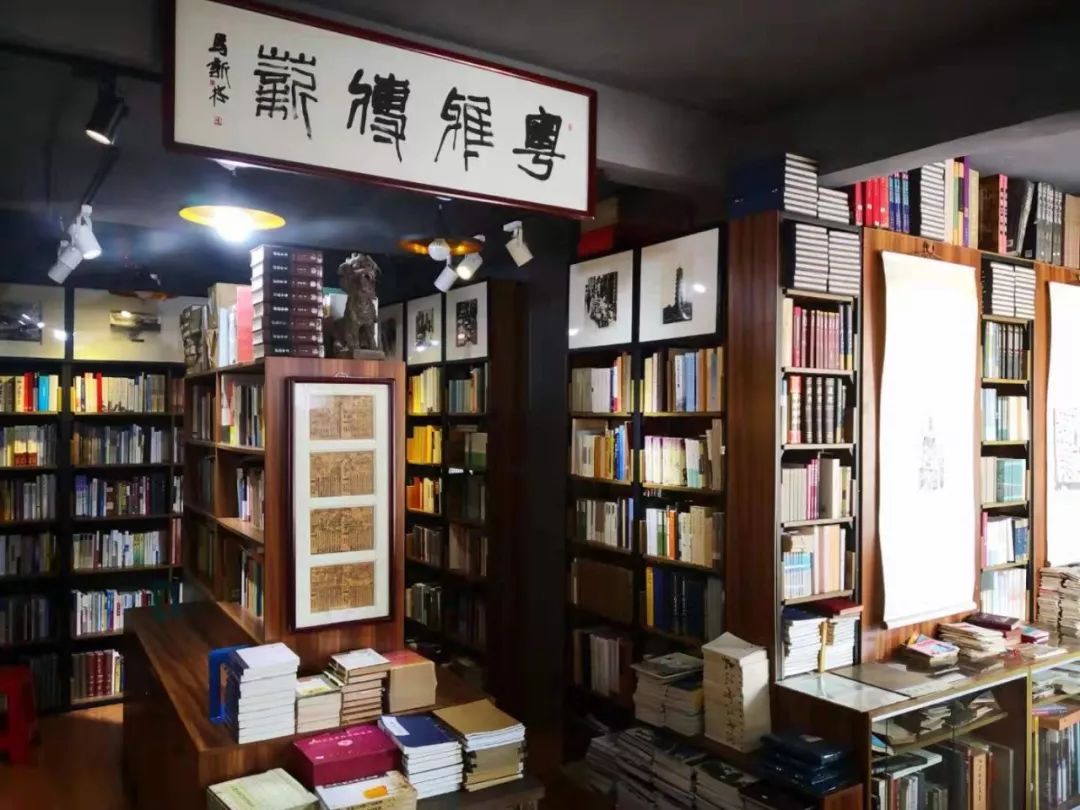

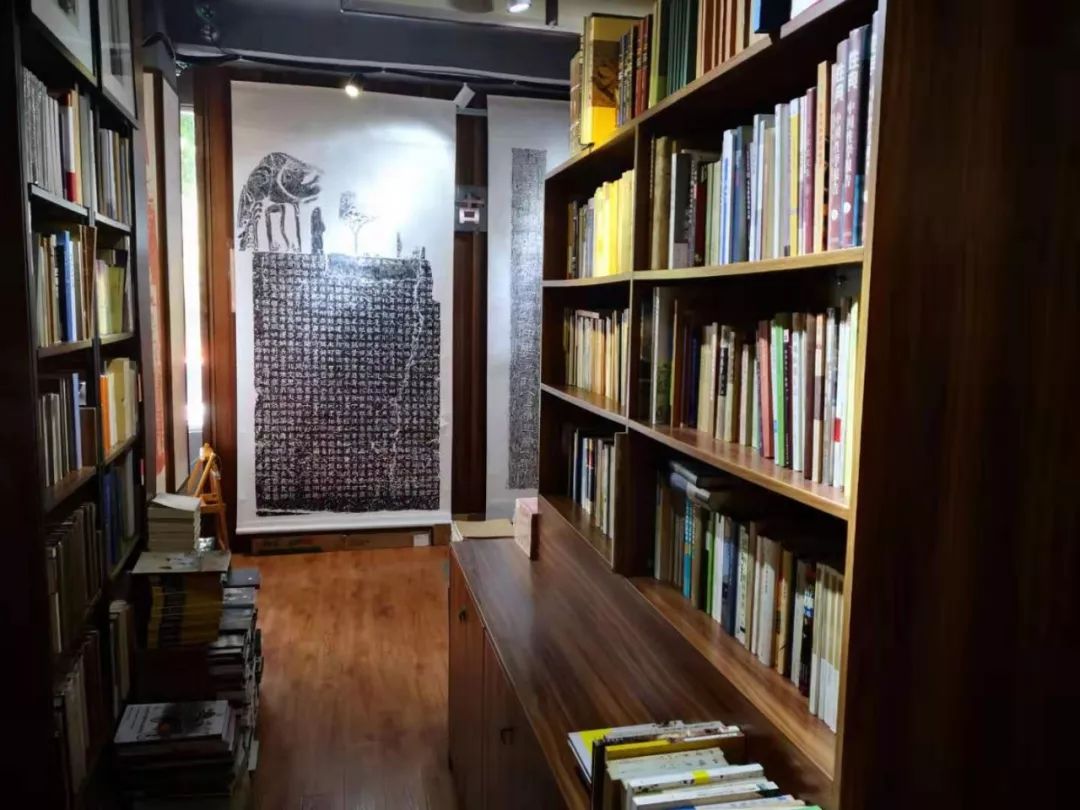

熟悉它的朋友想必知晓小古堂实体书店的存在。在广州市海珠区新港西路上,沿着略显逼仄的台阶走至二层,便是小古堂书店。作为别有洞天的“阅读胜地”,李金亮说,不想让大家对旧书店停留在乱糟糟的印象中,所以小古堂装饰得更像是一间学者的书房。

本次访谈,我们以问答的形式进行,内容涉及小古堂网上书店的经营和线下从旧书店向文化空间的转型等等,希望在这个“书业寒冬”中,为大家带来一些正能量的分享。

▶李金亮先生与书画名家白砥交流碑帖

▶书店环境

✉ 孔网:

看过您不少报道,您之前在博物馆工作,这段经历对您开书店有哪些影响?

李金亮:

先说个前提吧,当年,也就是2001年,那时广州及珠三角地区处于经济腾飞、文化靠边站的时期,文化类的单位招聘大学毕业生就比较困难。(现在才慢慢了解到,其实1992年前的广东,传统文化氛围是很好的,底蕴也很深厚。)当时博物馆招聘是以广州市文化局的招牌来作为吸引点的,这对深受内陆吃皇粮思想影响,又背负改变家族命运强大历史使命的莘莘学子来说,是多大的诱惑啊,于是,我就满怀欢喜地进入了西汉南越王博物馆。

不可否认,我投文化局的简历确实有前面所说的影响,但从骨子里讲,也与我喜欢文化有关系,所以,也落个坦然,踏踏实实工作。入职第二年,我便升为办公室副主任、享有副科级待遇了。

抛开冠冕堂皇的由头,若说这段经历对今后的影响,那就是直接拉我进入到史料学研究中了。

工作第一天,领导就给了一套《南越王墓发掘报告》让我消化,促使我开始对一些史料进行耙梳整理。

当时校友吴凌云(现为馆长)也曾对我有过敲打指点,使我慢慢掌握了一些看史料的方法。

另外也结合自己对书法的兴趣等等,便逐步积累了对学术资料性书籍的点点认知。

✉ 孔网:

您是如何想到在网上开书店的?开线上孔网店的契机?

李金亮:

我接触互联网比较早,起初在孔网上主要是进行拍卖,并没有开书店。当时,我有一位朋友做了个“缘为书来网”,为了支持他,曾在那个网站开了“大古堂书店”,对于这名字,我一直觉得心虚。随着网上拍卖逐渐热闹,有不少人寻到我的住处,于是趁着时机,我便在孔网开了“小古堂”,这下总算是心不虚了。

✉ 孔网:

后来又选择在线下开实体书店的原因?目前实体书店的经营状况如何?书店的工作人员配置情况如何?这些年,是否存在店面租赁、库房、人力成本等方面的压力和问题?如何解决?

李金亮:

开实体书店是2008年,那时在网上有了些知名度,便总有人找上门来;再加上当时的市场状况还不错,原来广州老牌树人书店的旁边也有空档,于是就与几个朋友合作开起了实体书店。

一开店才知道,原来生意经不是那么容易念的。

起初的三年,店面一直是亏损的,三年后好了两年,但马上碰到了全国实体书店普遍遭遇的三头狼:

铺租、网购恶性竞争、电子阅读习惯培养。

其实这隐藏的,还有第四头、第五头更猛的狼,即消费主义裹挟娱乐信息碎片化对个人生活的占据和财富的房地产绑架。

对于我们而言,铺租、人员成本等等,一直比较稳定,影响不是很大。主要还是受大趋势的影响,城市的文化氛围不够浓厚,实用主义占上风等等。在这些前提下,若只靠卖书盈利,实体民营书店确实难以生存。所以,小古堂书店能够活下来,实靠五个侥幸:一是地理位置的侥幸,紧邻中山大学南校区;二是靠字画买卖,赚钱囤货贴补,三是书店位于二楼,铺租相对便宜。四是多方经营,网店、实体并存。五是坚持遵纪守法,并积极配合政府的文化活动。

▶与台湾艺术家闲聊

▶参加广州书展

✉ 孔网:

那在您的事业发展中,您的爱人扮演什么样的角色?家庭和工作是如何配合,形成一种良好的平衡状态。

李金亮:

爱人是大学老师,一般不管书店的具体事情。但对店里的任何事情,都表示支持的,因为她相信,一个城市中有一家正能量实体书店的存在,本身就是一种功德。有时,她也会把学校的相关活动和社会实践放到书店中来进行,相得益彰。

✉ 孔网:

您对现在的自己和书店满意么?可以打多少分?有什么经验可以分享?

李金亮:

如果是以前,我会说不满意。但时到如今,我觉得,在中国的任何一个地方,纯社科文史书店,只要能活下来,就应该给100分。因为十几年的实体书店,见证了阅读人状态的变化。虽不敢说以前来店购书人的知识品格状态有多好,但可以肯定的是,无论卖书给我们的还是买我们书的年轻人,他们绝对比以前的人更计较、更精明。就算这样,进入实体店购书的年轻人还是越来越少,进来打卡拍照的倒有所增多。

智能手机5G的到来和深入发展对实体纯书店一定是毁灭性的冲击的,若价格上没有任何优势,实体书店图书就仅仅是一个展示品,购书者扫码在各个网站平台上比价购买。七八年前,读者做这些事情的时候,还有些不好意思,多是偷偷记下条码及书名,回去后再去网上查找;现如今则不同了,在店里会看到不少人抱一摞书拿手机逐一比价,比网上划算的放一边,不划算的放另一边,以前的羞涩荡然无存。

面对此情此景,我常常对朋友说:这些后辈人的生存会比我们艰难很多,因为他们习惯了不给人空间,其实也就不给自己空间,社会经济一直处于牛市还好,若碰到一个熊市周期,问题就全暴露了。

李金亮:

我觉得现代的人在表面上培养起来的素质是比以前高很多的,比如:遵守交通规则、帮扶老人、做公益等等,这些方面绝对比以前的人要好。

但是在精神层面是退步的,缺少思辨性的。我们说一个人很聪明,是因为他有系统性的阅读体系、知识面建立在比较全面的基础上,又或者是读书时接受了方法论训练。但是现在,方法论训练已经成为很大的问题:大学缺少认真教授你方法论的老师,也缺少愿意去认真学习吸收的学生了。

广州最著名的书店——方所,大家去那里听讲座,听完后对书店里的书却视而不见;和来我们书店打卡的人一样,二三十人一窝蜂进来打卡拍照,最后一本书也没买。这种现象很普遍。

✉ 孔网:

在小古堂购书群体中,90后的占比能达到多少?这些年有什么变化没?

李金亮:

我觉得是越来越少的。我们可以举个例子:5年前,中山大学招收100名博士生,其中有15名可以成为我们的客户;但如今在中山大学扩招的情况下,150名博士生,能成为我们客户的学生可能连10位都不到。现实是这样的。

这些都是问题,但老一辈人有一句话叫“一代人有一代命”,如今的这些问题,我们只能期待着大家共同去改变、去解决,也希望国家层面能注意到这些问题,并提升到一定高度做出改变。

▶与大学生交流

✉ 孔网:

贵店书籍侧重的品类多为文史哲、艺术类、金石碑帖等。您的选书标准有哪些?如何保证书籍的品质?

李金亮:

书店图书的定位,一方面取决于最初的选题定位,大众性、学术性、艺术性、古籍性等等,以便于让书店在客户中快速形成固有的印象。二来,确实与店主或者采购者的偏好有关,入货渠道受到店主本人交友喜好的影响。从小古堂来讲,我们入货主要是通过相熟朋友介绍,以学者和同好为主,因为大家圈子相近,自然也就保证了品质的相对稳定。

▶ 店藏珍品:《浙图本淳化阁帖》一套

▶听老先生鉴定字画

▶小古堂碑帖展现场

✉孔网:

小古堂作为一个学术性较强的旧书店,网上的营业额在孔网处于中等偏上的水平,这是如何做到的呢?

李金亮:

网上旧书店的经营状况主要受到收书质量的影响,收到一批好书,这段时间数据便比较客观,收不到好书,表现就相对一般。我觉得阶段性影响比较大。小古堂的特色性比较强,经营网店后,自然而然吸引了有这类书的人来找你,也吸引了想买这类书的人来买,来来往往便形成了一个小圈子,有较为稳定的读者群体。

✉孔网:

我们有观察到,同类型的书籍,比如一些好的老版本,贵店上架后便很快会售出。这种现象除了书籍品质好之外,我相信在旧书定价方面,您也有一定的考量。这方面您是怎么考虑的?

李金亮:

这个我并没有特别的考虑过,如果非要说其中的原因,大概与我骨子里的商业因子有关。我是山西人,从小在山西平遥看着做小买卖的人长大。山西人做生意比较尊重市场规律,讲究随行就市,按照生意的规则去做,这种晋商文化,是很早便注入了我们的意识中,影响至今的。

✉孔网:

您日常收书是否都亲自把关?您的偏好是否带来了比较特别的经营策略原则?

李金亮:

对于旧书行业来说,收书的把关人是最重要的。小古堂平时收书入货也都是我自己来把关,无法假手他人。这也是这个行业的瓶颈,我曾经试图培养过几个,但都没成。

另外,广东的地域条件也使得我们收书有一定的优势。在卖旧书的起步阶段,广东面临经济腾飞、企业改革等等,很多旧书流出,资源比较丰富。而且广东临港澳的地域性,也使得我们前往香港、澳门这些留存有大量文史资料的地方淘书比较容易。但这都是以前,现在这些优势都逐渐在减弱。

从我个人偏好讲,因碑帖书画圈的关系,喜欢把店里打造得文化氛围浓厚些,不想把书店弄成一个凌乱无序的旧书仓库,所以这12年来,我们经过了三次改动,形成如今的“文化空间”,被评为“海珠区静心阅读胜地”。有走南闯北的书友说:“全国像小古堂这样品位的旧书店找不出几家”。

▶书店环境

✉ 孔网:

我们有关注到一些老教授、学者、真正喜欢旧书的人,都愿意将他们的旧书交给您来处理,这其中有哪些比较印象深刻的故事?您是如何和他们建立联系,并取得信任的呢?

李金亮:

网上关于这方面的故事不少,比如中山大学的陈永正教授,曾在2014年将家中的一批书交给我来处理。当时整整一面包车的书,但老先生分文未取,只说“传统的东西,总会有人继承,也总得有人继承的!”

另外还有一位老先生,常来我处,经常说要是他儿子与我相似就好了,那他晚年就不孤单了。这老人家很羡慕商衍鎏与商承祚这样父子可以商量学问的状态。先生还立了遗嘱,希望将来将自己和一些文史馆员的图书免费捐助之类的。

至于如何建立联系,其实我自己也不知道如何去谈,因为真诚做事,自然会有人看到,自然也会有人找你,不刻意的。

✉ 孔网:

感觉您在新媒体手段传播应用方面很敢为,比如,很早开网店、很早开微博,这里面的决策因素是什么?期间用了哪些方式?微博为何停更?对于新的互联网传播媒介,如抖音等短视频、一些直播、小红书之类有什么看法?

李金亮:

我店在新媒体方面确实用得比较早,早期的博客、微博等等,但后来发现效果并不理想,也就作罢了。这其中缘由,自然与我们没能坚持更新有关,但也与网络恶性竞争、电子阅读习惯的培养、广州的文化氛围减弱等等有关。之后的微信朋友圈、微店等,我店反而没有参与。一来是自己精力有限,二来是在朋友圈看到大量的广告推销,觉得面目可憎,自己不想成为被别人厌倦的人,于是便没有做。