还记得我们的神秘约会吗?当我们提出举办伦敦见面会这个疯狂的想法的时候,我们不知道它真的能够成行。在与一批热心的读者及单读作者取得联系后,我们考察了场地、时间,现在,伦敦见面会的信息基本敲定,一些细节还有待调整。不过可以透露的确定信息是,单读作者晓宇将会作为嘉宾参加此次见面会。

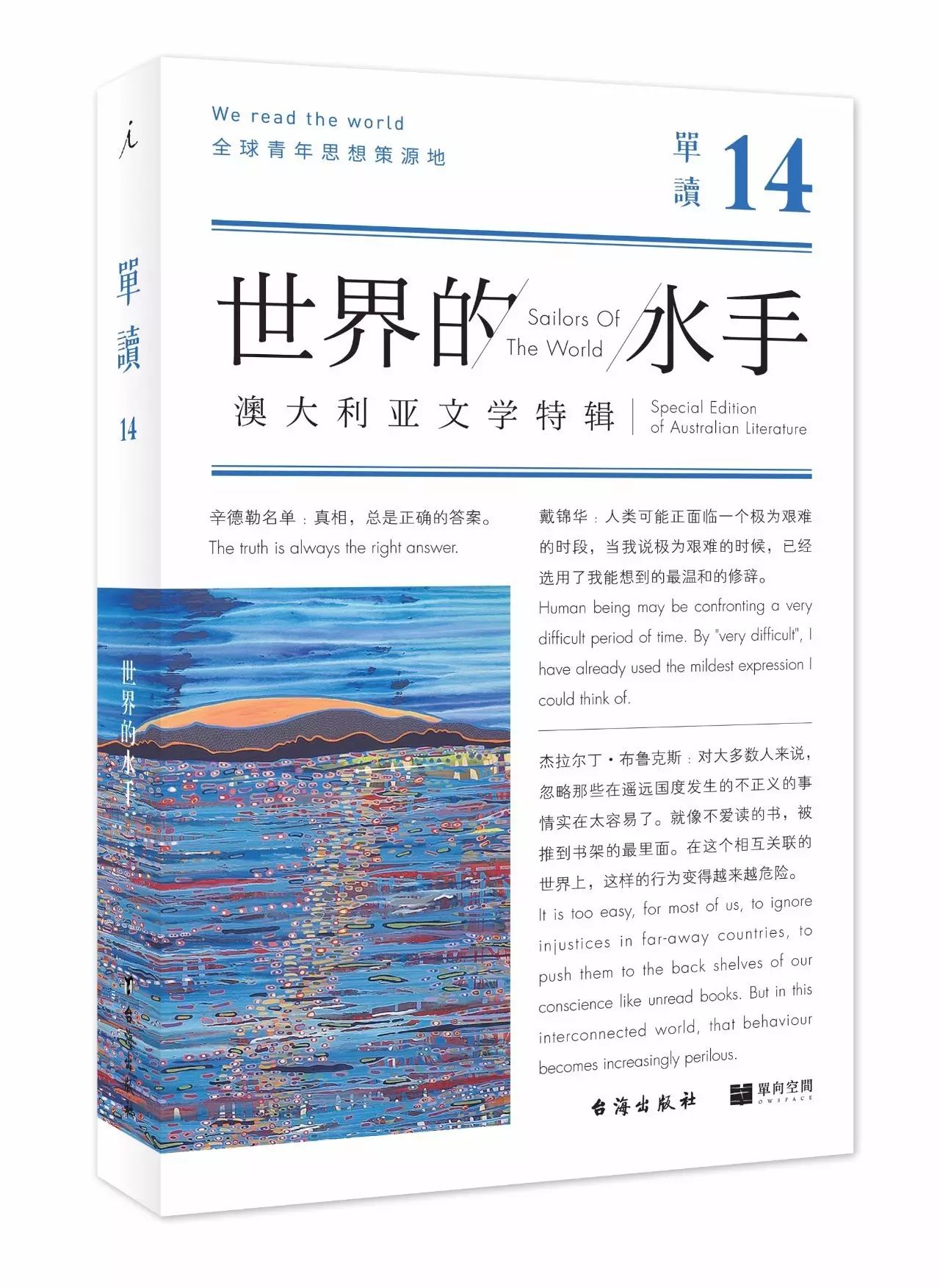

《单读 14·世界的水手》发布之际,单读沙龙首次走出国界,与在英国生活的作者与读者共同推进关于本辑主题“世界主义”的探讨。牛津大学政治学在读博士晓宇曾远渡重洋,探访隐匿于安第斯山脉之中的秘鲁城镇阿亚库乔。中国、英国、秘鲁,他几乎走了大半个地球,在南美的遥远国度,他倾听失落贵族与革命幸存者的讲述——那是一个古老国家的心跳。

最后的秘鲁诗人

晓宇

在阿亚库乔找到一位英文向导并非易事。这座殖民时代的重镇隐匿在安第斯山脉之中,十七年前才和外界通上水泥路。说服我坐上十六个小时巴士,翻越五百多公里山路的,并非它身上这股固执的传统气息。作为毛主义革命“光荣之路”的发源地,阿亚库乔和我这个远渡重洋的异乡人之间,有一条不切实的精神脐带。

每一座西班牙的殖民城镇,都能在中心找到一片“武器广场”( Plaza de Armas )。和走过的其他秘鲁城市不一样,阿亚库乔的武器广场上没有兜售纪念品的小贩或是牵着羊驼找外国佬( Gringo )照相的妇女。情侣、工作者和散步的老人穿过广场,还原了一个小城日常的图景。

然而这种令人渴求的“当地感”却给出行带来了不小的麻烦。中介多是主打自然风光和印加遗址,没有会说英语的向导。当听到“要去当年政治冲突之地”的要求时,他们立马摆了摆手。日落之前,我们窜进当地大学的语言系。那是一栋殖民建筑改成的二层庭院,楼上为数不多的亮着灯的教室中,传来跟着播音重复的朗读声。前台的姑娘不会英语,也没有弄懂我们的来意。她示意我们等一会儿,出门去找人。

门外排着队的是想报名夜班的好学者们,我们只能以笑容交流。办公室内摆着两把椅子,等了半天,我挑了其中看似牢固的一把坐下来。屁股刚和椅子咬上,一个戴着鸭舌帽的影子出现在门口的地板上。抬起头,高个子和白皮肤——我不由判定他是教英语的外国人。

“听说你们在找会英语的向导?”得到肯定的答案后,他接着问,“你们想去哪?”

瞧他这么直接坦诚的样子,我便挑明:“我们不是来看景点的,过来是想了解‘内部冲突’那段历史(Internal Conflicts,指秘鲁 1980 年到 2000 年间因游击革命引发的国内长期冲突)。”

“这样啊。这里学生的英语都不好,帮不了你们。我能带你们走走。”

我们也没有选择的余地。“那好,明天上午十点见。”他痛快地替我们决定了。

就这样,我们有了一位来之不易的英语向导。和猜想的不同,阿拉贡不是一个外国佬,他家是世代的阿亚库乔人。第二天的早饭后,我和田麒讨论阿拉贡什么时候会到。田麒早习惯了秘鲁时间,抱着至少延迟半个小时的估计,要回屋躺着等。

我怎么有种感觉,他会准时到呢。”我说。

阿拉贡提前到了。“我找了个车,五分钟内到。”他戴着昨天的红色鸭舌帽。打开车门,坐在驾驶座上的仍是一位白人,这成了我们几日以来见到的白人面孔的峰值。

司机不会说英语,稻草色的圆帽檐上别着一朵白羽毛。阿拉贡带我们去的第一个地方是光荣之路起义攻占的监狱。在这场革命游击队和政府公开对抗的冲突中,16 人丧生,255 个囚犯逃逸。伊迪丝·拉各斯( Edith Lagos )是带头冲进监狱的女游击队员。这一年,她刚十九岁。同年,伊迪丝被政府军逮捕并处死。当局宣布她的葬礼是非法集会,阿亚库乔却万人空巷,人群像潮水一样涌向墓地。

1982 年, 19 岁女游击队员伊迪丝·拉各斯( Edith Lagos )的葬礼尽管当局宣布这场葬礼是非法集会,在人口仅有七万的下城镇阿亚库乔中,仍有三万人涌向目的,向伊迪斯告别。

1982 年, 19 岁女游击队员伊迪丝·拉各斯( Edith Lagos )的葬礼尽管当局宣布这场葬礼是非法集会,在人口仅有七万的下城镇阿亚库乔中,仍有三万人涌向目的,向伊迪斯告别。

在这场断断续续二十年的革命中,留下姓名是件幸运的事。车开到市郊,阿拉贡指了指路边的山谷:“我们当地人管这儿叫‘小地狱’( Little Hell ),当时政府军抓到的人拷打之后,把死人从这里扔下去。要找失踪的亲人,家人都是到这来,赶在野兽把尸体吃掉之前。”

“所以这也是革命烈士牺牲的地方?”

“哪是什么革命者,葬身这里的人多是无辜的百姓,只不过是被怀疑和革命有关。游击队和政府军打完之后,非死即逃,哪能抓得到人呢。”

这场吞食了七万多人的革命是由一个知识分子掀起的。阿维马埃尔·古斯曼( AbimaelGuzmán ) 曾是阿亚库乔大学的哲学教授。1965 年时访问中国后,他回到秘鲁领导“光荣之路”,自认是马克思、列宁、毛泽东之后共产主义革命的“第四把刀”。从校内的激进团体到全国性的游击武装,“光荣之路”并没有实践共产主义的社会改造。相反,对着政府军的枪口很快转向到不认同他们意识形态的异见者上。偏远地区的农民被夹在政府和游击队之间,成了两者都怀疑和杀害的对象。

被捕后的阿维马埃尔·古斯曼( AbimaelGuzmán )

六七十年代是左派思潮流行的年代,阿拉贡也承认,当年读了不少毛泽东的选集,真心觉得这就是光明未来的可能。但“光荣之路”的恐怖让他们一帮年轻人疏远了革命思想。当我们问到革命和土地的关系时,阿拉贡笑了笑,“我们的土地,早在之前都被收走了。”

阿拉贡口中的“我们”,指的是当地的士绅阶层,是西班牙殖民时期大庄园经济的产物。那些占有大量土地的殖民者后裔,过去是拉丁美洲不折不扣的“贵族”( Nobleman ),在一轮轮的土改中失去了经济和社会地位。开车的乔治也是贵族的后代,按阿拉贡的说法,现在他们一个成了教书匠,一个成了老司机,穷得叮当响。

“你看,我现在出门都不戴帽子了,就这个棒球帽凑合。乔治还戴帽子呢。”

“我戴是因为没了头发,”乔治摘下帽子向我们示意,“所以要遮遮。”

我们一同午饭的地方,离古斯曼的故居不远。那是一条被抛弃的街道,古斯曼聚集左派沙龙的小楼年久失修,配上一座荒芜的院子。旁边的房子被拆了,碎瓦颓垣躺在厚厚的灰尘中。路过的醉汉,大白天东倒西歪地到了破墙边,解开皮带,正在舒坦地释放自我。阿拉贡的脚步更快了。

革命并不那么让阿拉贡着迷,他对传统更感兴趣。传统和他那个没落家族有着数个世纪的联系。但也不完全如此。阿拉贡说一口流利的盖丘亚语(安第斯的印第安人语言),也是少数几个真正研究这门语言的当地人。他希望这门语言能和其他传统一起保留下来,借以抵御那些做着毒品或是采矿生意暴富的新贵们。殖民者的后代成了印第安文化的守护人,历史在个人身上有一种超乎逻辑的演变。

“如果你们愿意,明天我带你们去见两个人,一个幸存的贵族,一个革命的幸存者。” 阿拉贡提议说。

为了防止高原反应引发昏昏沉沉的困乏,第二天早上我灌下大杯咖啡,外加古柯茶。阿拉贡换上了一顶绅士帽,边缘已经磨得光亮。穿过教堂前面的街道,他敲着一扇数米高的大木门。

“不知道他在不在。说不定去了利马。”阿拉贡刚说完这话,大门中的那扇供人进出的小木门吱吱地开了一个缝。门后人的个子不高,白发像一团枯草卷在头顶,眼眶深深陷进去,双眼通红,让人不寒而栗。他看到阿拉贡,便迎我们进门。我这才发现他身后那条大狼狗,本是叫人害怕的东西,比起主人来,倒算是亲切友好。

大院子是一根根的石柱撑起来的,正在翻修之中。主人说,这还要两年才能完工,指不定以后会成为一家酒店。二楼每个房间内的东西都不下两百年的历史。从老教堂抢救回来的油画堆在角落,拐杖和篆刻着拉丁文的长剑并排在一起,主人展示着一台手动摇杆的留声机,音乐响起来的时候时间也开始背着手向后走。主人情不自禁地拿出来十九岁那年父亲送他的第一件斗牛士服,披上外套,坐在乱糟糟的床上同我们闲聊。除了床,所有的地方都积着灰尘。

坐在床上的斗牛士。脚下沿着床边是四瓶软饮,床头上则是烟蒂

斗牛士的家族世代出产安第斯最好的马匹,西班牙人从欧洲带来的这个物种帮助他们征服了这个大陆。天台的房间里收藏着马鞍,临近的屋里则堆满了越南制的藤椅。在吧台的梦露画像旁边,斗牛士翻开了扣在桌上的四个杯子。盛入杯中却不是酒,而是当地的软饮“印加可乐”,金黄色的液体像是西班牙人苦求的黄金融化在了玻璃里。我们问斗牛士,现在还骑马吗?

“骑,在梦里。”斗牛士又点上了一根烟。

“你看他现在只剩烟和酒了。”阿拉贡说道。

斗牛士的咳嗽不止,他扬起的眉尖伴着咳嗽声上下剧烈地起伏。阿拉贡和他交换了对彼此健康的担忧。走出门,阿拉贡就对我们说,不知这老家伙还能撑多久。

“年轻的时候太霸道了,生起气来像一头公牛。你看老了都没人来找他。”贵族圈内的熟人担心斗牛士的身后事,虽然大家受不了他的脾气,但都知道他是这个文化最后的守护人。

“老东西保留得最多的就是他了。其他的家族移民去美国或欧洲,家产早就卖光了。”

“他的子女继承人呢?”

“这就是故事最忧伤的地方了——他没有子嗣。”

“一个也没有?”

“没有。最近的继承人应该是外甥。谁知道他是会变卖这个大院,还是把东西都一并扔了呢。”

“斗牛士没结婚么?”

“结过。几十年前的事了。一天清晨,他妻子的心脏上有了一颗子弹。至今也不知道是谁干的,有人说是斗牛士。”我想起了斗牛士给我们展示的左轮手枪,他熟练地上膛,把手枪在指尖转了一圈。

“我们接下来去见诗人。”诗人是革命的幸存者,他和贵族阶层合不来,自认是无产阶级,若是和斗牛士坐在一起,指不定会爆发什么激烈的冲突。阿拉贡带我们到了一家不大的酒馆,工作日的上午坐满了喝酒寻欢的人。诗人进来的时候我们没注意到他:一头卷发压在皮帽下,干瘦的身子,像是街头流浪汉。

打电话的诗人,左手上是出版的小诗集

他坐下来同我们喝酒,说起话来让人着迷。诗人出生在利马市郊,大学在阿亚库乔,期间绘画、足球、拳击,是个受欢迎的人物。他成了学生领袖,组织沙龙和集会,从来没和共产主义革命扯上边儿——但他的政治立场引起了当局怀疑。

“先开始是搜查。回到寓所的时候经常是乱糟糟的一片。但他们没发现任何共产主义的宣传资料,只有安全套和脏衣服。”诗人说到这里的时候不由得意地大笑。

“后来我被抓去了,在警察局被来来回回拷打了七次。他们以为我已经死了吧,一天晚上把我扔进了‘小地狱’。醒来的时候是凌晨四五点的样子,我的身边是二十多具朋友的尸体。我全身赤裸,只好从死人身上扒下衣服,一点点从峡谷中爬了出来。”

那个一心成为画家的学生领袖和他的同伴彻底“葬身”在了谷底,因为长时间的拷打,他的眼睛近乎瞎了,无法继续绘画,便开始写诗。阿亚库乔的当代诗人自此从死人堆里诞生了。诗人不相信命运,在利马躲藏了五年后,他又回来了,站在了朋友为他立的墓碑面。人们说,恶灵是杀不死的,尤其是在阿亚库乔,这个地名在当地盖丘亚语里的意思是“死人的角落”。

“我回来了。”诗人再次得意地说。知道了他的经历后,似乎每一句话都托着生死的沉重和轻浮,只是他自己,却像是在说别人的故事。我们问诗人经历了这么多,反过来对革命怎么想。

“我同意毛的哲学,但不同意他的政治。”诗人回答。

“但当代已经没有革命了,哲学也没有。”阿拉贡插话进来,他拿起桌上的手机,“这东西和全球化毁掉了一切革命的可能。”通迅工具的普及取代了政治权威的必要,农民们只需一个电话就能和利马的供应商确定今年的产量和价格。普通人不再以机构作为他们的代理,一切组织似乎都失去了存在价值。农民都买了汽车,过上中产的生活,推翻或是不推翻,政治或是不政治,都是非常遥远的事了。

诗人和阿拉贡没有怀念革命的意思,但他们字里行间渗出的怀旧又是什么呢?如果没有全球化,我们恐怕也不会到这里,听没落的贵族和重生的诗人讲故事。阿拉贡安排的造访中,无意间让我们看到了这个时代正在同时告别的东西:贵族与革命。这一对相生相杀的概念如今却在一起消亡,与它们相关的激情、热血和尊严,成了历史的叙事,在当下的现实中带着强烈的不实的色彩——无论是可以化成一尊雕像的斗牛士,还是和马尔克斯笔下事迹惊人相似的诗人。

这种不实感围绕着我,也围绕着我们周围的人。坐在旁边的大学老师中有一位是古巴人,他死活不相信我是牛津大学的学生,拿着我的学生卡反复研究,他不明白我来这个穷乡僻壤的目的。时代也告别了理念。我们的行为不再能被模糊不清的理念解释,它一定得符合理性的逻辑。就像我们对阿拉贡的猜测:他带我们一程也不会是出于讲故事的冲动。他要捡起英语这门技能,这是当年为了留学美国准备的,不知最终为何没能成行。他的姐姐,和不少当地人士一样,早就移民美国了。所以,这可能是未来美国之行的准备,或是他口中“多赚些钱”的方式之一。

正当我们犹豫要如何开口讨论报酬的时候,阿拉贡却先和我们告别了。

“我所知道的故事就此讲完了。在阿亚库乔,所有的人都已离去,留下的一切等待死亡。”

他说自己不是写作的料,但随口的感叹竟和流淌的诗歌一样。我们在倾斜的街道上分走两头,我们要去下面的闹市,他背起手朝上走。强烈的阳光从街道的顶端照下来,阿拉贡成了一个模糊的黑影,随着他一步步向上接近太阳,影子也越来越小,最终融为一个突然消失不见的黑点,就像它从未出现过一样。我想他是听不见道别了。

晓宇,牛津大学政治学博士在读,共识学社创办人和撰稿人。愿望是,把深刻的观点写成好读的故事。

识别图中二维码,预购正在印刷中的《单读 14 ·世界的水手》

编辑 | 嫌仔

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

▼▼点击【阅读原文】链接,抢先预订正在印刷中的最新一期《单读》,成为第一批解谜的人。