导读:吴征镒院士(1916-2013)是我国著名植物学家,在中国植物系统分类研究方面做出了卓越的贡献,定名和参与定名的植物类群多达1766个,曾获2007年国家最高科学技术奖。2011年,国际小行星中心将第175718号小行星永久命名为“吴征镒星”。周浙昆博士是吴征镒院士首批博士研究生,现为中科院昆明植物研究所研究员,为纪念导师吴征镒院士,特在Protein

& Cell上发文

,回顾自己与导师的点滴往事。

高教社期刊

Protein & Cell是

我国生命科学领域的旗舰期刊之一,影响因子为6.24。期刊设置特色栏目Recollection,主要回顾我国近现代生物医学研究的发展历程和相关科学家的故事,发文累计80余篇,已经成为向国内外学者介绍学科历史、宣传中国科研成果的重要窗口。

我国著名植物学家

吴征镒院士(1916-2013)

2013年6月20日凌晨,我完成在西藏的野外工作,刚刚乘机回到家中,就接到吴先生去世的噩耗,仿佛惊天霹雳,竟不愿意相信这是真的。就在几天前,在藏东南崎岖的山路上,我看着车窗外一晃而过的植物试图去辨认时,还不由的想起关于先生西藏考察时在吉普车上做笔记的传说。看着车内昏昏欲睡的学生们,我不由感叹:“知道吗,你们的祖师吴先生60高龄考察西藏时,还随着吉普车的一路颠簸一路笔记,一天下来竟完成了沿途植物分布的记录”。虽已寅夜,仍浮想联翩,和先生交往的一幕幕浮现在心头。

吴征镒院士(下排左一)与学生们在野外

(摄于1988年)

1985年,我从中国科学院南京地质古生物研究所硕士毕业,来到昆明植物研究所工作,先生知道我的背景是古植物学专业后非常高兴,嘱咐我做一些古植物学和现代植物学交叉结合的工作,因为先生从事的植物区系地理和植物系统演化的研究离不开古植物学证据。1986年先生开始招收博士研究生,德铢、建强和我有幸成为先生的第一批博士研究生。之后,我又获得了公派出国攻读博士学位的机会,我既高兴又有几分担忧,不知如何向先生开口。先生得知后,鼓励我出国深造,并亲自为我写了推荐信。最终我选择了中国科学院和英国皇家植物园邱园联合培养的方式攻读博士学位,我始终为能师从先生而高兴。

1991年初,我获得博士学位,其时先生所主持的《中国种子植物区系》的国家自然科学基金重大项目正如火如荼地展开,这是当时国家自然科学基金委投入经费最多的项目,全国50多所研究单位大约200多名科技人员参与其中。刚刚获得博士学位的我,理所当然地也成为了其中的一员。鉴于我的学科背景,先生要求我参与科学院植物所古植物学家陶君容老师主持的“中国植物区系形成与演变的地质背景”这一项目,从而促使我走上了一条以古今结合的方式研究中国植物区系形成演化及其地质背景的道路。在这个大项目中,有一项艰巨的任务——“中国植物区系中关键和薄弱地区植物区系的研究”。1990年,孙航、德铢等完成了“西藏阿里地区植物区系的考察”;1991年,60岁高龄的李恒老师主持完成了“独龙江植物区系的越冬考察”;更为艰苦的西藏墨脱的越冬考察交由孙航负责。西藏墨脱位于雅鲁藏布江大峡谷,是全国唯一不通公路的县,而且全年有大半年大雪封山,有陆地孤岛之称。得知孙航正在招兵买马,我跃跃欲试。先生深知大自然植物区是地理学的天然实验室,年轻人应该在大自然中吸取养分得到锤炼,因此对我的想法给予大力支持。1992年9月,我、俞宏渊和孙航踏上了墨脱考察的征程,直到1993年的6月才返回。西藏墨脱的考察,徒步行程近万里,采集各类标本近万份,先生非常满意,在欢迎我们考察归来的会上,先生高兴地说到:“年轻人担当重任,不孚众望,又负众望”,因为细心的先生注意到,我们几个人的腰身都瘦了一圈。

吴征镒院士与作者在讨论学术

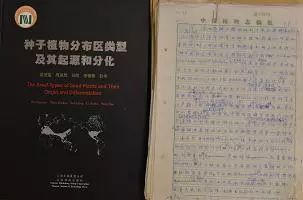

1996年,先生主持的国家自然科学基金重大项目“中国种子植物区系”在北京结题,已是耄耋之年的先生并未感觉轻松,反而觉得还有4座“大山”压在身上。先生所指的4座大山就是代表他学术思想的《中国被子植物科属综论》、《中国植物志(总论)》、《种子植物分布区类型及其起源与分化》和《中国种子植物区系地理》四本专著。先生相约德铢、孙航、彭华和我共同搬这四座大山,我协助先生搬的“大山”是《种子植物分布区类型及其起源与分化》。

这部书的思想可以追溯到1965年先生在《科学通报》上发表的《中国植物区系的热带亲缘》,后又部分见于1977年先生和王荷生合作的《中国自然地理——植物地理(上册)》,其后,1991年又在《云南植物研究》发表了专辑《中国种子植物的分布区类型》。在书稿中,先生从纷繁的植物分布现象中找寻植物分布的规律,并将其娓娓道来,巧妙地将中国种子植物属归为15种分布区类型。这种分析方法把地理成分和发生成分的研究联合起来,行之有效地揭示出各分布区类型的特征及其相互关系,为进一步的区系分区奠定了坚实的基础,成为中国植物地理学研究的一个鲜明特色。其后,先生进行了大量工作,将这一研究方法从中国逐步推向世界,仔细钻研全球植物分类系统和植物区系学之间、植物区系和植物群落之间的区别与联系,从天、地、生这个更广袤的空间来研究植物的演替和分布规律,从而理解植物分布与环境演变的相互关系。先生依据自己多年的研究心得,提出了“生物演化和分布规律不但和地球演化规律同步进行,而且受到后者严格制约;生物演化总是一元多系,生物的演化韵律和地球的律动相合”这一学术思想,建立了东亚植物区和中亚植物区,提出了全球科的分布区类型,并分析了各种分布区类型可能的发展演变过程。以书稿的核心思想总结而成的论文《世界种子植物科的分布区类型系统》,至今已经被引用千余次,是引用率最高的植物学文献之一,书中的许多学术思想越来越多地成为后来选题的依据和研究的切入点。

修改和整理书稿的过程,是我向先生学习的良机,作为先生著作的第一个读者(受先生提携,我也是书稿的共同作者)常能和先生讨论学术,偶有拙见获先生赏识吸纳于书中,则会倍受鼓舞,兴奋不已。历时8年,先生磨剑不止,书稿在不断修改和补充的过程中完善和升华,先生治学严谨可窥豹一斑,而弟子在此过程中饱纳养分,丰富了学养,仿佛又跟着先生读了一个博士学位。

吴征镒院士著作及书稿

书稿付梓前弟子请先生为书写自序,先生欣然允之。一个星期后,看着先生的自序,我不禁热泪盈眶,感慨万千。先生生于乱世,经历无数的战乱,建国以后又是“树欲静而风不止”,60岁才逢盛世,方能专心学问,80岁以后息影林泉,著书立说。百万余字的书稿由先生一笔一划写就。其时先生目疾已久,医生嘱咐不可用眼过度,以留视力为生活所需,而先生不以为意,终日伏案奋蹄,终有兀兀穷年,呕心沥血的经心之作。

斯人已逝,幽思长存,先生您是一颗望天树,傲立林中,您是一座灯塔指引着植物区系地理学的发展方向,您磨成的宝剑锋利无比,早已披荆斩棘。弟子虽不敢奢望“青出于蓝而胜于蓝”,但一定会殚精竭力,百折不饶;上下求索,终有所得,不枉先生之谆谆教诲。

先生您将永远留弟子的心中。

原文链接:

http://journal.hep.com.cn/pac/EN/10.1007/s13238-018-0565-0

https://link.springer.com/article/10.1007/s13238-018-0565-0