摘要:我国制陶荫室起源于何时?本文提出从考古学上辨识制陶荫室的标准,梳理商周时期的制陶作坊材料,辨识出5处制陶荫室,发现:至少从西周早期开始,制陶作坊中已经有荫室的设置;制陶荫室主要用于泥质陶的晾坯;周代都邑的制陶作坊尤其注意利用这一技术保证陶坯质量;制陶荫室的辨识增加了我们对当时制陶作坊生产组织的认识。

一、问题的提出

陶坯在成形之后,必须晾干后才能入窑烧制。否则,烧窑时的高温会使陶坯中的水急剧汽化,导致陶坯炸裂。所以晾坯是制陶中必不可少的工序。

考古学家在尝试复制殷商时期白陶器时发现,白陶坯和其他陶器坯一样,不能风吹日晒,最忌快速干燥,若放在太阳下或有风的地方晾坯,易造成器物表面快速脱水,而胎内的水分排出缓慢,二者脱水速度不均匀而导致器体开裂,白陶器的干燥脱水应在阴凉处进行阴干,这是一道必要的工序。从技术上说,制陶作坊中必然有用于晾坯的阴凉场所。

漆器生产中有专用于阴干漆器的荫室。所谓荫室,语出《史记·滑稽列传》,是生产漆器时的专用房间,漆器在此房间中阴干,避免漆膜干燥过快而出现裂纹,从而保证漆器质量。这则记载表明早在秦汉时期,漆器工匠们已经掌握了荫室阴干的技术工艺。这一阴干工序与制陶的晾坯工序颇有相似之处,本文借用这一概念,把制陶作坊中用于晾坯的场所称之为制陶荫室。

从民族学资料看,至少在民国时期,制陶作坊中已有专门的荫室。《民国史料丛刊》中记述陶瓦的生产情况,瓦坯“始用木板承托,以上瓦坯房坯架,瓦坯房为制平瓦之重要房屋,屋内满置排列整齐之木架,以便瓦坯层层装叠,屋之四周,开极小之气窗,使瓦坯渐渐阴干,不起裂缝。”显然,此处所谓的瓦坯房,就是专用于晾坯的荫室。在广西宾阳县新窑村的当代制陶作坊中,大部分制陶家庭都有专门的房间,让陶坯置于其中慢慢阴干。

人类制陶已经有上万年的历史,古人们应该很早就懂得了陶坯需要阴干才能避免开裂的道理。用于晾干陶坯的荫室出现于何时,是什么样子的?阴干哪些产品?本文梳理商周时期制陶相关材料,尝试探讨商周时期制陶荫室相关问题。

二、制陶荫室的辨识标准

依据制陶的技术要求,荫室必须是一个能够避免风吹日晒的有遮蔽空间。但仅仅以此为标准,很难从考古遗存中确定找到制陶荫室。本文认为,要从考古遗存中找到制陶荫室,需要首先辨识出制陶作坊:1.在制陶作坊内的建筑(有遮蔽的空间)中发现处在原生堆积状态的陶坯,则判断这是一处制陶荫室;2.制陶作坊内的建筑中虽然没有发现陶坯,但建筑形制上与民族学制陶荫室特征非常相似,则判断这是一处制陶荫室。作者之前已就商周时期制陶作坊的辨识提出标准并辨识出一批制陶作坊。在此基础上,本文梳理相关材料,辨识出5处制陶荫室。

三、辨识的5处制陶荫室

(1)岐山流龙咀

流龙咀村位于周原遗址重点保护区域内,东距凤雏村西周早期大型宫室建筑基址仅2千米。在村西南发现西周时期的陶窑两座(Y1、Y2),东西并列,间隔0.5米,该地曾发现类似Y1、Y2的很多陶窑,分布范围约4000平方米,还征集到一批陶垫、陶印模等制坯相关器具。周原遗址是西周时期的都邑性聚落,陶窑集中分布于周原重点保护区内,陶窑周围发现制坯相关遗存和建筑,应是西周时期区域性中心聚落的制陶作坊区。

在Y1、Y2两座陶窑北部3米处发现一座夯土房基,房基上堆积有20厘米厚的器物泥坯。夯土房基,表明这是一处等级颇高的建筑,20厘米厚的器物泥坯堆积在房基之上,显然处于原生堆积状态,本文判断这是一处制陶荫房。虽然发掘者未言及这些器物泥坯的器形,但是根据Y1火门下的堆积中有大量瓦片和瓦的泥坯,Y2火门下的堆积物中含残罐片和因烧变形的陶罐、盆片及陶罐泥坯,可判断该荫房中阴干的产品应该是陶瓦、罐和盆的器坯。

(2)郑韩故城冯庄

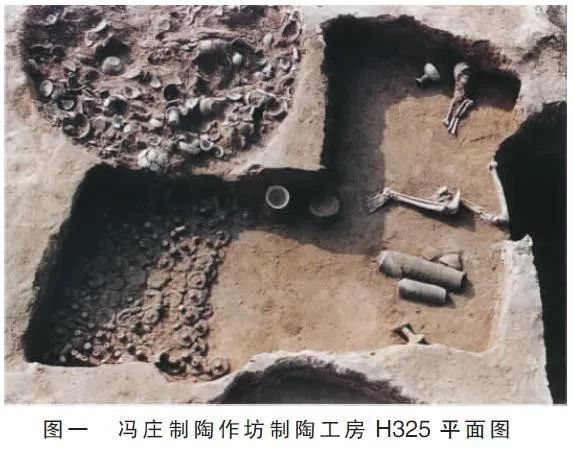

冯庄距离郑韩故城的南城墙不远,发掘面积近6000平方米,发现春秋早期到战国晚期的灰坑370个、水井63眼、房址6个,陶窑22个。冯庄显然是东周时期郑韩故城的制陶作坊区。其中的制陶工房H325,半地穴式,曲尺形,发现大量陶豆泥坯和一具男性人骨,豆坯整齐码放在工房东部。

从图上不难看出,半地穴式的工房专门设置了一个近方形的陶豆坯存放间(图一)。其中的陶坯叠放两层,总数在百个以上。多数陶坯都是豆盘口向下倒置。陶豆豆盘大,圈足小,柄细,倒置更能有效避免陶豆柄因受力过多而开裂。根据设定的判断标准,制陶工房H325是一处荫室,可能兼有制坯的功能。

(3)青州赵铺

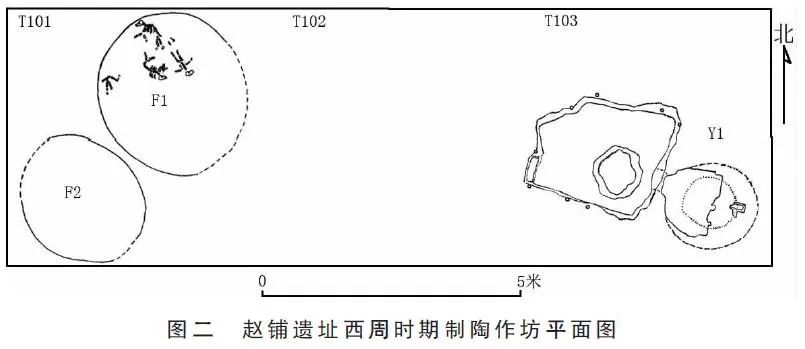

位于青州口埠镇赵铺村东的高地上,遗址东西长约200、南北宽约150米。这里发现一处西周时期由两座建筑和一座陶窑组成的制陶作坊(图二)。

陶窑的操作间颇为特殊,近方形,东西长3.1,南北宽1.4-2.9米,残高0.5米。上下操作间的门道在西南角,为台阶状。操作间底部呈斜坡状,经简单拍打,地面由1-2厘米厚的料姜石加工而成,上有未经烧制的绳纹陶坯残片。

操作间现存柱洞9个,均在坑口,排列为门道两侧各一个,其余二个一组,相距0.5米左右,置于西北、东北、东南三个拐角处。柱洞圆形,直径5-10,深8-41厘米。洞垂直,周围砸实。

目前考古发现的商周时期陶窑操作间周围一般都不见柱洞。此窑的操作间特殊,周围有柱洞,说明原来在操作间顶部搭设顶棚,形成有遮蔽的空间。陶坯发现于操作间地面之上,处于原生堆积状态。本文判断此操作间既是烧陶活动场地,也是晾坯场所。根据简报描述,Y1的原窑膛堆积层中,有大批烧结的陶器残片,绝大多数为绳纹灰陶,器形有鬲、罐、盆、盔形器、豆等。陶窑烧制的陶坯应也属于这类器形。

(4)侯马农贸市场

农贸市场遗址西距牛村古城近3公里,此地遗迹多,以灰坑、陶窑为主,共发现5座陶窑(Y1-Y5),其中F1、F2、H3与Y2组成一个独立的单元,是一处制陶作坊。这些陶窑代表的烧陶活动大致处于春秋末到战国初期,正是晋都新城的繁荣时期。

房址F1和F2、陶窑Y2和窑操作坑H3等四个遗迹相邻。其中,F2门口用残瓦封闭,门口宽115、高136、深180厘米,室内最高148厘米,平面呈不规则长方形,包含物主要是瓦、小口高领罐、曲颈盆残片等,并堆放大量陶器坯胎,器形有瓦、鬲、豆、曲颈盆等。

显然,这处洞穴式的F2应是干坯的荫房。残瓦封闭F2门口的目的,一是可以防止外界的污染,二是可以保证F2内室内温度均匀,免受外界空气流动的影响,从而进一步保证干坯的质量(图三)。

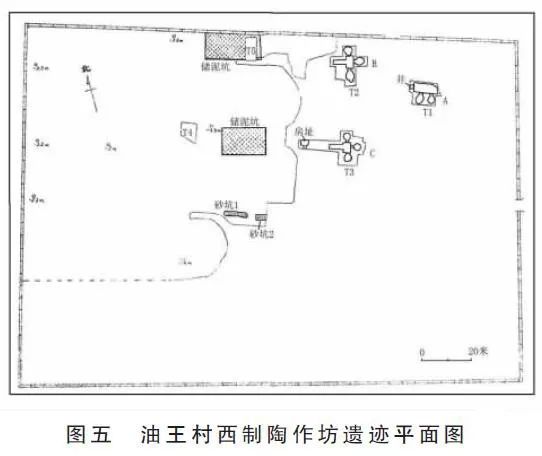

(5)芷阳油王村西

芷阳遗址是战国时秦昭襄王设芷阳邑的所在地,芷阳遗址发现的精美宫殿建筑用材和壁画残迹表明其地位仅次于咸阳,是战国时期的秦国的都邑性聚落。油王村西遗址发现大量制陶相关遗存,与芷阳遗址紧邻,是芷阳遗址的重要组成部分。油王村西制陶作坊中发现瓦当范模,出土陶器中以瓦当数量最多,应是为芷阳邑生产建筑材料。

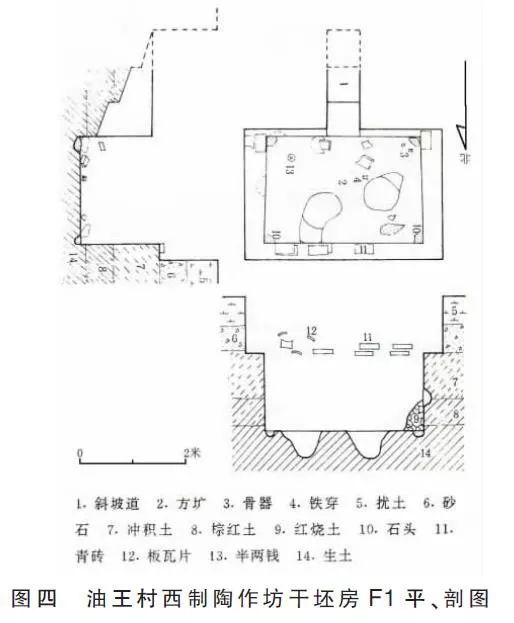

油王村西制陶作坊的F1,发掘者谓之制坯房:位于组窑C正西8米,为半地下式窖穴建筑,平面“甲”字状,南边是由地表通往室内的台阶踏步,长2、宽0.6、深1.6米。F1正室平面为长方形,东西长3.6、南北宽2.4、深2.5米。室底四隅各有一不规则石块,室内中部东西排列两个近圆形小坑。室顶地表以上的西南和东南隅,各有一组南北顺向平砌式青砖两块。发掘者判断室内四隅应各立一根角柱,其中西南和东南两角柱顶似与地上砖垫基高度相近,其上可能架有东西向横梁,西北和东北两角柱稍矮,也应架有东西向横梁,两端梁上施南高北低的棚木,棚木以上当有芦苇泥土覆盖,底部小坑和东壁上的小龛可能是支架操作台案的遗存(图四)。

描述表明该房址是顶部有芦苇泥土覆盖的地下式建筑。该房址深2.5米,再加上顶部有芦苇泥土覆盖,室内必然非常昏暗,难以满足制坯对光线的需要,应不是制坯工房。同时,该遗址的陶窑深度都在2-3米,表明当时F1内也没有积水之虞。这应是一处制坯的荫房。

根据《民国史料丛刊》中记载“(瓦的生产)始用木板承托,以上瓦坯房坯架,瓦坯房为制平瓦之重要房屋,屋内满置排列整齐之木架,以便瓦坯层层装叠,屋之四周,开极小之气窗,使瓦坯渐渐阴干,不起裂缝。”与之对比,F1完全在地下挖筑,顶部再盖以芦苇泥土,只有一个宽60厘米的通道可供上下,可以很好地保持坑内的温度和湿度,避免过快的环境变化引起瓦坯开裂。F1内底部的大坑和壁上的小龛可能用于搭设层层支架、木板,以盛放瓦坯。从F1的体积看,可容纳的瓦坯数量是可观的。

从遗迹的分布情况看,F1正处在组窑C斜坡道的入口处。(图五,图中房址即为F1。)这样的设计,便于陶瓦干坯后就近装窑,有效减少人为破坏瓦坯的风险,提高生产效率。

四、讨论

从上文制陶荫室阴干的产品上看,以泥质陶占绝对多数。

这与泥质陶的属性密切相关。干坯的过程是陶坯中的水分通过毛细作用散发的过程。陶坯表面的水分先蒸发,内壁的水分通过毛细作用补充到表面后持续蒸发。为了塑造复杂的器形,泥质陶的陶土往往经过淘洗,质地比夹砂陶细腻得多。陶质的细腻让泥质陶获得充足可塑性,也让泥质陶的陶坯中比夹砂陶中包含更多的水。陶质细腻的陶坯,干坯过程中失水更多,收缩率更高。如果陶坯表面水分快速蒸发,泥质陶坯内部的水分很难快速补充到表面,内外表面的收缩率不一致,就会造成泥质陶坯变形或者开裂。荫室中阴干的产品以泥质陶占绝对多数,表明西周到战国时期的制陶工匠们基于常年的制陶经验,已经充分认识到泥质陶和夹砂陶对于晾坯的不同要求,有针对性地为泥质陶的生产设置荫室,保证泥质陶的质量。夹砂陶,尤其是粗砂陶,晾坯阶段抗变形、开裂的能力更强,因而不似泥质陶那样需要额外关照。这也从侧面反映出本文辨识出的制陶荫室是可信的。

从制陶荫室所在聚落的等级来看,青州赵铺应是西周早中期一处小聚落,其他皆是都邑性质的中心聚落,表明这一技术至少自西周时期开始,已经是陶工们颇为熟悉并能掌握的技术,而都邑的制陶作坊尤其注意利用这一技术保证陶坯质量。

制陶荫室的辨识,也为深入讨论制陶作坊的生产形态和专业化程度提供了新的资料。流龙咀夯土房址内阴干的陶器数量大,能够满足多个陶窑的同时烧造,结合其距离大型宫殿非常近,可能是为了满足宫殿对陶瓦的大量需求而相应调整生产方式。油王村制陶荫室F1的辨识,表明在战国时期,陶工们已经能够熟练地利用荫室技术提高陶瓦质量。同一作坊的另一组窑则没有荫室,说明另一组窑的烧制产品与之有显著差别。这让我们对战国时期制陶作坊生产组织的认识更加深入。

(作者:王迪 中国社会科学院考古研究所;原文刊于《南方文物》2018年第4期 此处省略注释,完整版请点击左下方“阅读原文”)

责编:荼荼