林筱之:

90 岁!

王罡:

请问,你父亲林散之的名字是谁起的?

林筱之:

在我们姓林的家族中,我父亲的排行是“以”字辈。小时候,祖父为他起的名字是林以霖。

大分家后,我父亲在家后面的小山坡上盖了3间草房,叫散木山房。他的老师张栗庵以“散木山房”中的“散”字,给我父亲起名林散之。他说,我父亲是一个潇洒闲散的人。

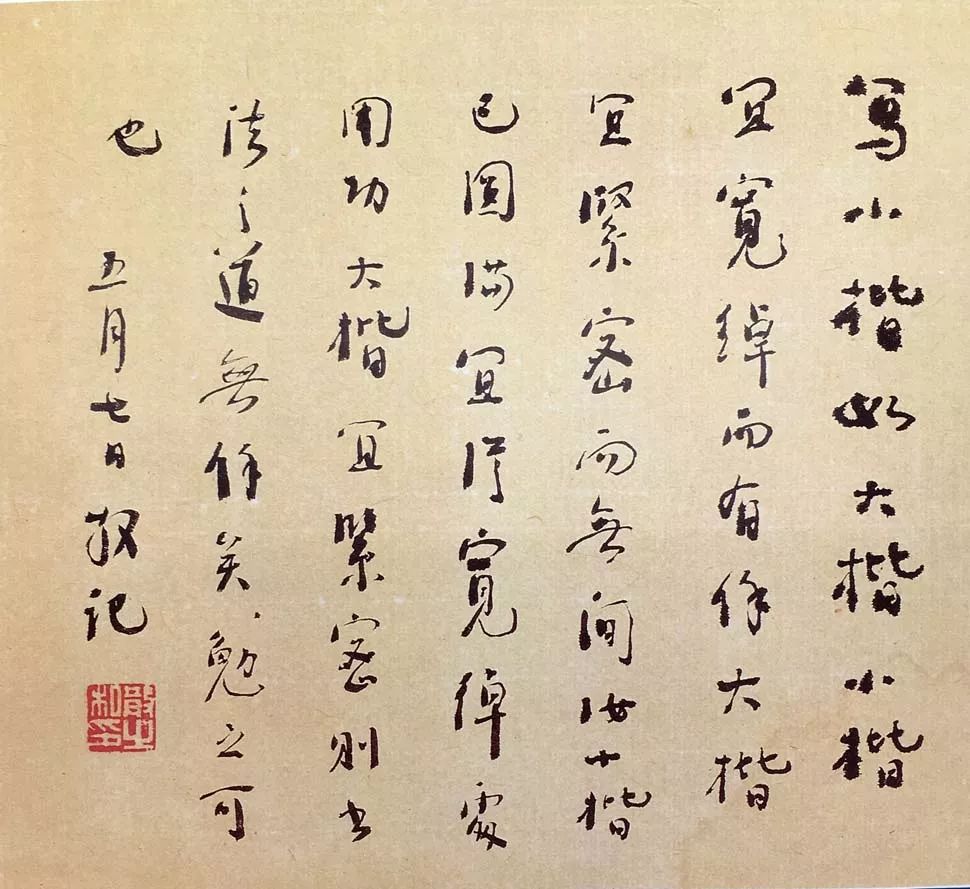

林散之《行书手札》22×20cm 八十年代作 宋玉麟藏

释文:写小楷如大楷,小楷宜宽绰而有余,大楷宜紧密而无间。汝小楷已圆满,宜从宽绰处用功。大楷宜紧密,则书法之道无余矣,勉之可也。

款署:五月七日,散记。

钤印:散之私印(白文)

王罡:

有人说,你父亲的名字林散之中的“散之”是“三痴”的谐音?

林筱之:

17岁时,我父亲给自己起了一个号,叫“三痴生”,意思是一生痴爱诗、书、画。张栗庵老师给我父亲起名林散之,“散之”是诗、书、画“三痴”的谐音。

王罡:

1929年,林散之先生拿着张栗庵的介绍信到上海拜黄宾虹为师,请问黄宾虹是怎样教林散之先生的?

林筱之:

在张栗庵老师的指导下,我父亲小有名气,常有人来家里要字索画。那时候,我父亲书法写的是楷书、隶书和行书,人物画的是《钟馗》、《东方朔》、《风尘三侠》,山水主要临摹清代王石谷的画。有一天,我父亲画了一幅《陶渊明醉酒图》,他感到很得意,就拿给张栗庵老师看。张老师对我父亲说:“你现在基础不错了,如果要进一步发展,还要靠真师。我有个好朋友在上海,他叫黄宾虹,名气很大。我写一封信给你,可以到上海拜他为师。”就这样,我父亲辞去了范期琨家的教书工作,带了十几幅山水人物画来到上海,其中一幅长卷,是我父亲花了很长时间临摹王石谷的山水。黄宾虹先生看完画和画上的题跋,对我父亲说:“你的画有一定的功力和才气。但是,路子不对,全是临摹珂罗版印刷品,不知道用笔用墨。中国画讲究的是笔墨,不能一味地描。”

听了黄先生的话,我父亲恍然大悟,于是在黄先生住处附近的西门里租了一个亭子间,也就是一个小阁楼,开始了苦攻3年的书画生涯。同住阁楼的还有安徽和县的夏伯周,他也是跟黄先生学画的。我父亲给黄宾虹先生看的长卷有三四米,一直在我的手上,后来不知道弄到哪里去了。黄宾虹先生由简至繁,口传手授。先教我父亲如何看画,一幅画是从哪里起笔的,又是到哪里收笔的。先画什么,后画什么。怎样构思,做到意在笔先。如何知白守黑,黑处沉着,白处空灵。黄宾虹先生收藏了很多名人字画,一般不给人看。可是对我父亲例外,经常轮换着拿出来叫我父亲用心体会,并结合真迹,经常给我父亲作画示范。我父亲勤奋刻苦,坚持不懈,技艺大增。

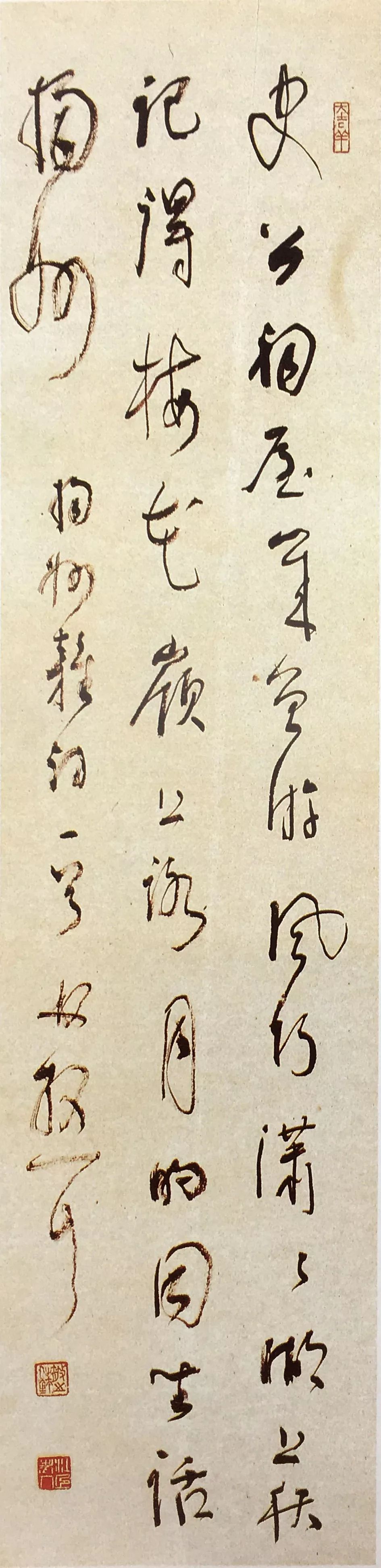

林散之《录自作扬州杂诗一首诗轴》130×34cm 80年代

浦口求雨山文化名人纪念馆-林散之馆藏

释文:史公祠屋几曾游,风竹潇潇湖上秋。记得梅花岭上路,月明同坐话扬州。

款署:扬州杂诗一首。林散耳。

王罡:

黄宾虹用墨有浓淡枯湿,山水画多为浓墨宿墨。浓的就是深的,浅的就是淡的,焦墨是干墨,宿墨是陈墨。墨色不同,用处也不同。请问,宿墨是怎么形成的?

林筱之:

宿墨不是现磨的墨,是一天天积下来的。我现在用的就是宿墨。今天用剩下来的墨不要倒掉,明天在剩墨的基础上加水继续磨,日复一日,时间长了就成了宿墨。宿墨有什么好处呢?宿墨写出来的字,淡墨洇出去了,浓墨外面有一层淡淡的影子,给人的感觉是鲜活、灵动。

王罡:

林散之先生按照黄宾虹老师的教导,行万里路,学大自然,去了很多地方,请你给我们讲一讲这方面的事。

林筱之:

行万里路与读万卷书不一样。为什么要行万里路?关在家里学画画,只能照着古人的样子描,它画什么样子,就描成什么样子,是画不出好画的,至少说没有灵性。行万里路,看到的是大自然的变化,如山脉走势,松石形状,云海变化,等等。只有看多了,看到真山真水,才有可能用笔用墨构画出来。

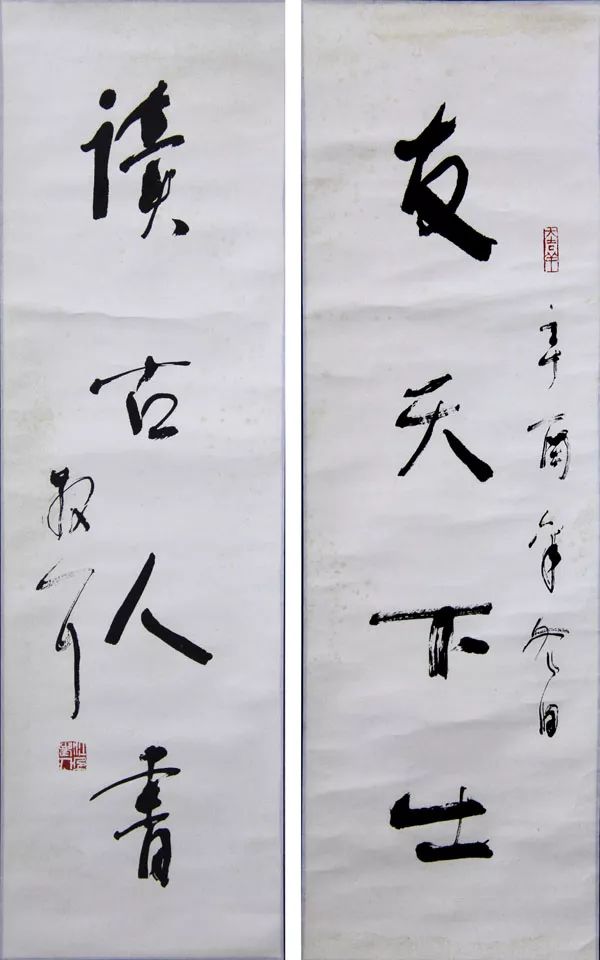

林散之《友天下士四言联》纸本行书 1981年作

浦口求雨山文化名人纪念馆-林散之馆藏

释文:友天下士,读古人书。

款署:辛酉年冬日,散耳。

钤印:大吉祥(朱)、 江上老人(白)

王罡:

听说林散之先生在太白山差一点丢了性命,有没有这回事?

林筱之:

听他说过,遇到了巨蟒。有一次,在山间行走听到睡觉打呼声,这个地方还有人吗?我父亲好奇就走过去看看,来到崖边,呼吸声越来越大,还有一股气味,我父亲感到头晕,声音就在崖下,又向崖下走了几步。因为峭壁,无法过去。于是我父亲用手抓住身旁小树向下看。只见壁下有一块两间屋大小的大石板,石板上盘着两条巨蟒,头如小桶,身粗如柱,头靠着头就像夫妻一样,闭着眼睛正在睡觉。我父亲吓得两眼发黑,急忙转身,轻轻地爬上山崖,就往回跑,直到一个小村庄才敢停下来,我父亲向村民讲了见到两条巨蟒的事。村民说我父亲命大,巨蟒发出的呼吸声有一股气味,闻到使人头晕,时间一长就会中毒。如果再近一点,巨蟒被惊醒,我父亲必死无疑。村民还告诉我父亲,在傥骆道中要多加小心,傥骆道上蛇很多,所以道路边上经常插有竹杆,供行人随时抽出竹杆打蛇。

王罡:

有一次,你父亲林散之发现拐杖丢了,十分着急,立即叫挑夫去找,因为拐杖里装的都是钱。请问,这是什么原因?

林筱之:

事实经过是这样的。我父亲林散之听说太白山附近比较乱,土匪见到外人就抢身上的钱。他想了一个办法,找了一根比较粗的竹子做拐杖,用东西把竹子中的竹节捣通,把银元换成纸币,卷起来放在竹子中,然后再用东西堵起来,身上只留一些零用钱。这个方法还真的有用,藏在拐杖里的钱既没有被土匪抢去,也没有被人偷去。不过有一次倒让我父亲虚惊一场。那时候,我父亲一个人在山里走不动,因为有好多行李,就请了一个当地的农民叫张益荣做挑夫。一次休息时,我父亲发现拐杖没有了,就问张益荣:“我的拐杖弄到哪里去了?”“要那东西干什么?很不方便,被我扔掉了!”听到挑夫的回答,我父亲急了:你把的命给扔了,没有钱怎么活呢?可是我父亲又不好明说,只好委婉地劝他,陪我父亲一起去找。直到斗母宫附近一悬崖峭壁,只见拐杖被一些藤蔓架着,下面就是深谷。我父亲拿到拐杖,悬在半空中的心才放下来,这里面都是钱啊!

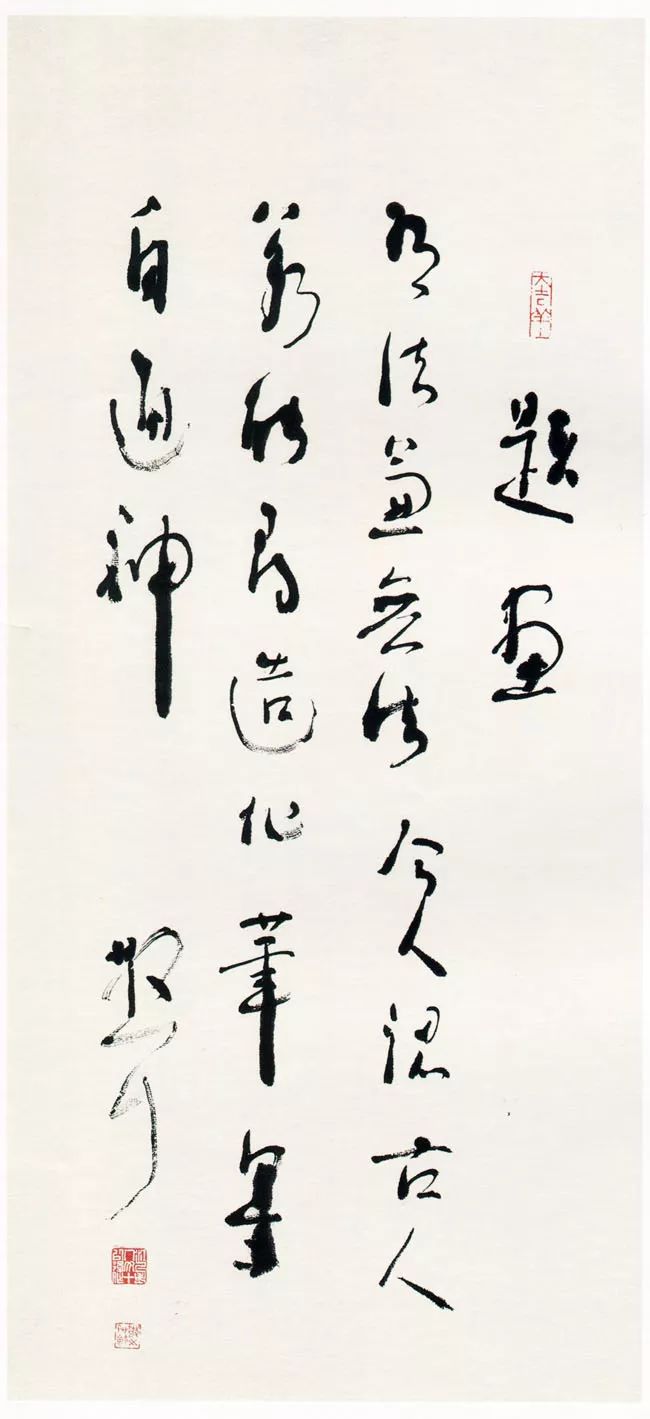

林散之《自作题画五言诗》

释文:题画 有法兼无法,今人认古人。若能寻造化,笔墨自通神。

款署:散耳。

钤印:大吉祥(朱) 江上老人九十以后作(白) 散之信玺(朱文)

王罡:

你到中央电视台《家有传家宝》节目作嘉宾,带的是不是这根拐杖?

林筱之:

不是这根!是方的,里面是实心。那根拐杖是1937年我父亲林散之远游时带回来的。我到中央电视台带的传家宝是黄宾虹的信和我父林散之的长卷。拐杖是我带去拄拄的,结果被导演看中了,说我的拐杖很特殊。我告诉他,是我父亲传下来的,已有80多年了。

王罡:

中央电视台报道的是3件宝:书信、拐杖和长卷。

林筱之:

是的,三件宝。我家的传家宝多呢!清朝同治年间,我家祖上做过一品官,封建威将军,镇守雁门三关,他一品官帽子上的珠子,现在还有几颗,我也带到了中央电视台,可是没有拿出来。

王罡:

这是《旅行杂志》,你见过吧?

林筱之:

见过。上海出版的《旅行杂志》,这本杂志连载了我父亲写的《漫游小记》。

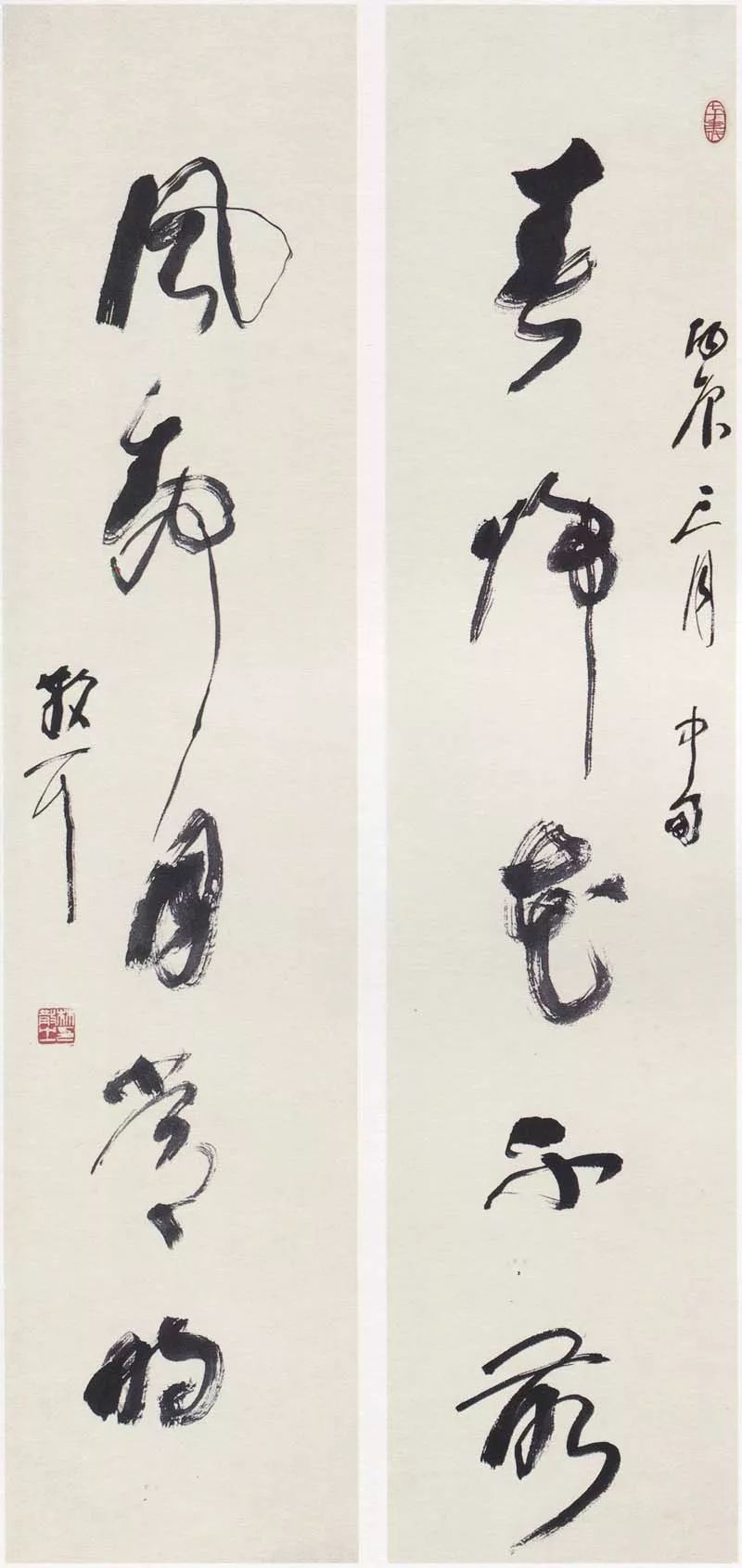

林散之《草书春归风静五言联》 1976年作

释文:春归花不落 风静月常明

款署:丙辰三月中旬。 散耳

钤印:七十年代(朱文)、林散之印(白文)

王罡:

1935年11月,《旅行杂志》从第九卷第十一号开始连载《漫游小记》,这一期发表了序言和《漫游小记》(一),第十二号连载《漫游小记》(二)。1936年2月,《旅行杂志》第十卷第二号连载《漫游小记》(三),第三号连载《漫游小记》(四),第七号连载《漫游小记》(五)。你父亲写的《漫游小记》,对沿途名山大川作了详细描述,还配了不少写生画,如《苍龙岭》、《黑虎关》、《太白顶》、《千佛崖》等,后面为什么没有连载下去?

林筱之:

因为抗日战争爆发,杂志停办了。记叙成都以后行程的书稿也散失了。你这些杂志是从哪里找到的?

王罡:

是请北京朋友从香港买来的。

林筱之:

你肯定花了大价钱。

王罡:

是的。我还要问你一个事。林散之先生在书法创作中,落款常用“林散耳”而不是“林散之”,这是为什么?

林筱之:

张栗庵给我父亲起的名字是林散之,后来我父亲左边的耳朵有点聋,在国民党统治时期常用“左耳”。这是什么意思呢?就是左耳听不见。另外一层意思是与国民党相左。“相左”,古汉语的解释是不同。他不愿跟国民党走,用“左耳”表示与国民党政治背道而驰。解放后改成“林散耳”,这个“耳”,就是指耳朵聋了,听不到声音了。

王罡:

1975年5月,应荣宝斋邀请你父亲林散之到北京与赵朴初、启功、李真、陈英等名家交流书画。一次,你父亲在李真将军家写字,启功在旁边观看。他说:“林老写字真如大鹏展翅!”当看到落款是“林散耳”时便问:“为什么叫林散耳?”“因为耳朵不好,听不到声音,就在名字上加了一个耳字。”听到这个解释,启功说:“如果我以后耳朵听不见了,也叫启耳。”然后,两人哈哈大笑。

林筱之:

是的,有这回事。

王罡:

1984年5月,日本书法巨擘青山杉雨率领书法代表团访问南京,点名要拜见你父亲林散之。见到你父亲林散之后,青山杉雨行九十度大鞠躬礼,写了“草圣遗法在此翁”。我看到有关材料,你也参加了接见,请你给我们讲一讲当时的细节,好吗?

林筱之:

好的。日本书法代表团住在南京金陵饭店,青山杉雨最早提出的是,到我家来拜见我父亲林散之。我家房子不好,当时我父亲正在家里整修。最后有关领导决定,在莫愁湖的郁金堂接见。郁金堂环境好,设施全,是专门接见外宾的地方。那天下午,我是陪着我父亲去的,青山杉雨一行到长江坐船游览,来晚了一会。郁金堂中堂挂着一幅山水画,两旁是一副对联,画下面是一张红木方桌子,桌子两边放着椅子,我父亲坐在桌子的左边,我站在我父亲的旁边。青山杉雨坐在右边,后面是翻译王志华,代表团秘书长谷村憙斋等其他人在两边就坐。青山杉雨问我父亲对中国书法和日本书法有什么看法,我父亲说,从整体水平来看,日本的书法水平走在前面,因为我们搞文化大革命停下来了,日本没有停,日本小学生书法写得很好,中国的小学生写不出来。青山杉雨又问,对中国书法和日本书法总的发展趋势是怎么看的。

我父亲说,日本也好,中国也好,两国都有一个共同的毛病,两个派系在斗争。一种是传统的,从秦汉出来,按照规矩写。另一种强调变化,强调改革,那个字草的叫人不认识。我父亲说,这种是怪字,不是正宗的书法。书法是国粹,讲究笔墨,讲究功底,不能乱写。后来就是笔会,青山杉雨是客人,客人先写,他写了“草圣遗法在此翁”,意思是草圣的笔法只有林散之能写。

我父亲写得简单,不是精品,是三个字:“鱼水情”,指中国的书法与日本的书法,以及两国人民的关系是鱼水之情。第二天,在江苏省美术馆,青山杉雨和我父亲观看中日书法展。谷村憙斋一直推着我父亲坐的轮椅,青山杉雨在旁边陪着,不时地给我父亲介绍日本书法家的作品。

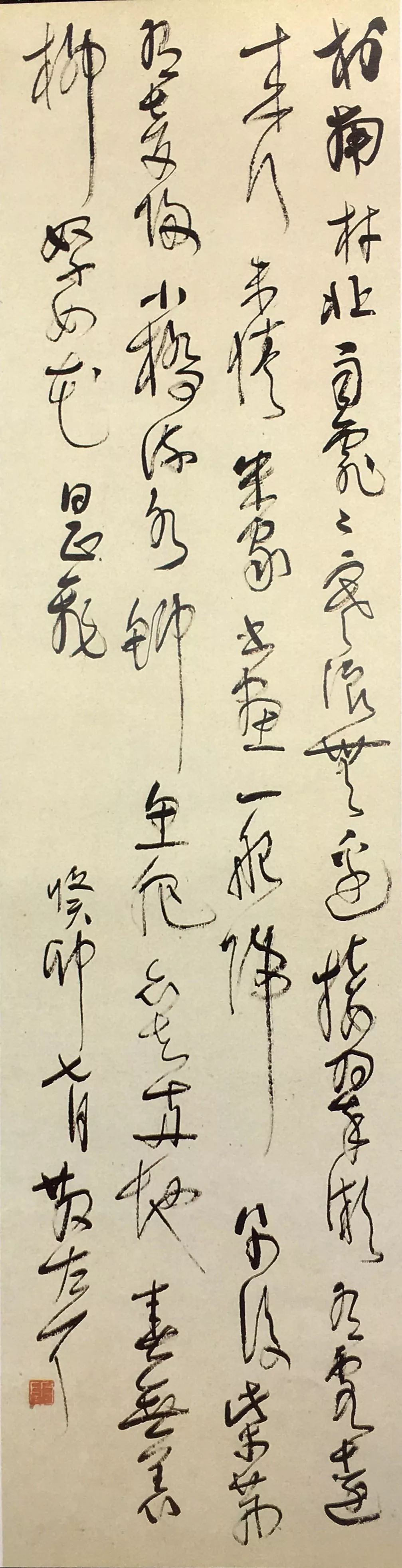

林散之《行草自作荆溪二首诗轴》 137×33cm 1963年

马鞍山林散之艺术馆藏

释文:村南村北雨霏霏,寒浪无边接翠微。有客远来行未倦,米家书画一船归。 别後柴荆有梦归,小桥流水鲫鱼肥。亦知两地春无恙,柳絮如花日正飞。

款署:癸卯七月散左耳。